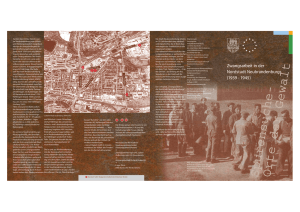

Rüstung und Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Mecklenburg

Werbung