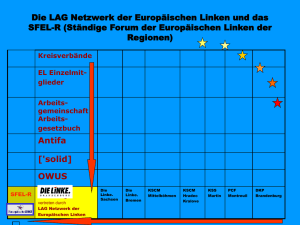

Partei der Europäischen Linken

Werbung