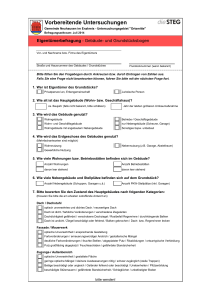

Ethnologische Gemeindestudie Neuhausen ob

Werbung