Berichte vom Historikertag 2014. (Historisches Forum 17)

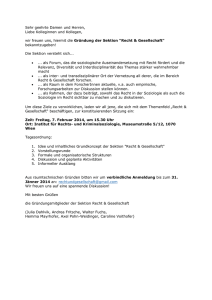

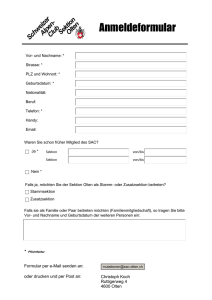

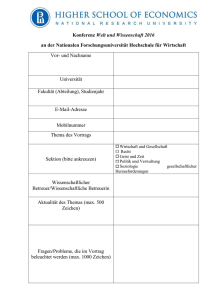

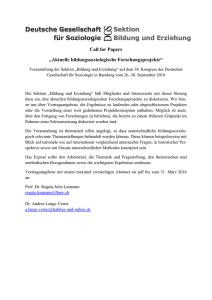

Werbung