Klimaschutzprojekt „Start Clim“ – Erste Analysen extremer

Werbung

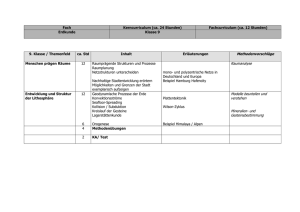

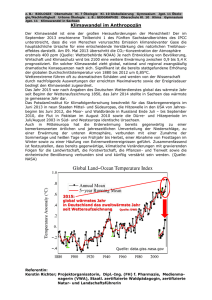

Klimaschutzprojekt „Start Clim“ – Erste Analysen extremer Wetterereignisse und ihrer Auswirkungen in Österreich Einleitung Das verstärkte Auftreten extremer Wetterereignisse – anhaltender Hitze- und Dürreperioden, Überschwemmungen – in Österreich in den letzten Jahren machte den Handlungsbedarf offenkundig: Um in Zukunft rascher und besser vorbereitet auf die Klimaveränderung reagieren zu können und Präventivmaßnahmen zu setzen, sind weitere Informationen zum Klimawandel unbedingt vonnöten. Ein erstes Forschungsprojekt, „Start Clim“, das sich mit den Auswirkungen extremer Wetterereignisse befasst, wurde daher 2002 vom Umweltbundesamt, den Bundesministerien für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, sowie für Wirtschaft und Arbeit und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der Österreichischen Nationalbank und der Österreichischen Hagelversicherung in Auftrag gegeben und wurde in Zusammenarbeit verschiedener Institutionen unter der Projektleitung des Instituts für Meteorologie und Physik der Universität für Bodenkultur Wien ausgeführt. Aufbauend auf den Handlungsempfehlungen des Projekts soll weitere, vertiefende Forschung im Rahmen der umfassenden Forschungsstrategie „Austro Clim“ erfolgen. Ziel des Klimaschutzprojektes „Start Clim“ ist es, konkrete Ergebnisse zur Frage des Auftretens von Extremereignissen im Klimawandel und deren wirtschaftlichen Dimensionen zu liefern. Im Besonderen befasst sich „Start Clim“ mit den folgenden drei Themengebieten: A) Analyse extremer Wetterereignisse der Vergangenheit, ihrer Auswirkungen und wirtschaftlichen Dimensionen, sowie Elemente zukünftiger Szenarien für Österreich; B) Synopsis der das Hochwasser 2002 auslösenden Wetterfaktoren und dessen wirtschaftliche Auswirkungen; C) Erstellung eines Rohkonzeptes für ein langfristiges Klima-KlimafolgenForschungsprogramm in Österreich. Erste Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit Ende Januar 2003 von Bundesminister Pröll vorgestellt. Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die Ergebnisse, gegliedert nach Forschungsschwerpunkten, gegeben werden. A) Erfassung und Auswirkungen wetterbedingter Extremereignisse Im Rahmen der Erfassung der Klimaereignisse wurde erstmals ein qualitätsverbesserter, von Inhomogenitäten befreiter Datensatz der Klimaelemente Lufttemperatur (Mittel und Extreme), Niederschlagssumme und Schneehöhe auf Tageswertbasis für 71 österreichische Stationen für die Periode 1948 bis 2002 bereitgestellt. Diese 50-jährige Datenreihe lässt bereits ausreichend genaue Schätzungen auf wetterbedingte Extremereignisse zu. Für die Integration und Aufbereitung meteorologischer Daten für die Zukunft an einer zentralen Stelle wurde die Datenbank MEDEA (Meteorological extreme Event Data information system for the Eastern Alpine region) entwickelt. Die Analyse der Häufigkeit von Frost-, Eis-, Sommer- und heißen Tagen zeigt einen Anstieg der Sommertemperaturen in den letzten 50 Jahren – die höchsten Tagesmaxima liegen jetzt um 2° höher als noch vor 50 Jahren. Die Analyse ergibt allerdings eine wesentlich geringere Erwärmung für das Temperaturminimum im Winter (etwas über +1°C für die Periode 19512000). Für die Häufigkeit von Sommertagen (über 25°) im Sommer kann ein bedeutender Anstieg prognostiziert werden: Diese wird in der Periode 2026-2050 auf nahezu 70% ansteigen – in der Periode 1961-1990 lag sie nur bei 46%. Gleichzeitig werden sich die Tropentage (über 30°) in den nächsten 25-50 Jahren mehr als verdoppeln. Umgekehrt nimmt die Zahl der Frost- und Eistage um etwa 6 bzw. 20 % ab. Für die Vorhersage von extremen Niederschlägen ergibt die Analyse weniger verlässliche Ergebnisse, vor allem was die unterjährige Verteilung extremer Wetterereignisse betrifft, als die der Temperaturenwicklung. Im Allgemeinen kann für die nächsten 50 Jahre von einem leichten Rückgang der jährlichen Niederschlagsmenge ausgegangen werden, die Prognose der Niederschlagsummen für Wien ergibt so einen Anstieg der regenfreien Tage um 6%. Im Rahmen der Analyse konnten sieben Niederschlagsregionen in Österreich identifiziert werden, welche ähnliches Verhalten bezüglich Niederschlägen aufweisen. Diese Information kann in Zukunft in Katastrophenpläne miteinbezogen werden. Die Niederschlagsregionen können unterteilt werden in: Westösterreich (Vorarlberg, Großteil Nordtirols); Nordstau (Tiroler Unterland, Teile von Salzburg und Oberösterreich); Wald- u. Mühlviertel (Teile Ober- und Niederösterreichs); Ostregion ( Wien, Nordburgenland, Teile Niederösterreichs); Ennstal - Semmering (Nordsteiermark und südliches Niederösterreich bis etwa zur Rax); Südosten (Südburgenland, mittlere und südliche Steiermark, Unterkärnten) und Südstau (Osttirol, Oberkärnten). Parallel dazu konnten sieben für Österreich typische Wetterlagen beschrieben werden; für die Häufigkeit und geographische Verteilung, sowie der mit den Wetterlagen einhergehende Niederschlag in Dauer und Intensität, berechnet wurden. Auf diese Art und Weise können die Wetterlagen, die extrem starke Niederschläge in Österreich verursachen könnten, identifiziert werden. Ein weiterer wichtiger Bereich der Analyse von Wetterextremen befasst sich mit deren Auswirkungen auf die Landwirtschaft: Für sieben landwirtschaftliche Kulturpflanzenarten in drei Regionen Österreichs wurde untersucht, welche Art von extremem Wetter Missernten verursacht: Milde Winter ohne Extremtemperaturen, besonders im Februar, sind für Wintergetreide und Wein vorteilhaft. Trockene Frühjahrswitterung ist besonders nachteilig für Sommergetreide. Trockene Witterung in den Erntemonaten von Getreide vermeidet Verluste bei der Ernteeinbringung. Trockene, heiße Sommer sind ungünstig für Zuckerrübe und Mais, in geringerem Ausmaß für Kartoffel. Grund der zunehmend öfter auftretender extremen Wetterereignisse ist der Klimawandel: Auch in früheren Zeiten konnte in Phasen klimatischen Umbruchs eine Häufung von Extremereignissen beobachtet werden. Die durch den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur angeheizte Erdatmosphäre und ein dadurch aufgeheizter Wasserkreislauf sind der Grund, dass auch größere Niederschlagsmengen in kurzer Zeit anfallen können und somit zu Überschwemmungen führen. Zudem zeigen Untersuchungen, dass der alpine Raum besonders sensibel auf den Klimawandel reagiert – so liegt z.B. die Temperaturerhöhung der letzten 140 Jahre in Österreich etwa doppelt so hoch wie im globalen Mittel. Die Resultate des Forschungsprogramms lassen ersehen, dass das volkswirtschaftliche Risikomanagement in Österreich verbesserungsbedürftig ist. Vor allem Versicherungen, die Schutz vor allzu großen wirtschaftlichen Verlusten durch Extremereignisse bieten sollen, werden derzeit in Österreich aufgrund von mangelnden oder kontraproduktiven Staatseingriffen nur in unzureichendem Ausmaß angeboten. Konkret lassen sich folgende Problemfelder abgrenzen: Regulierungsbedürftiger Markt ist unreguliert und staatlicher Eingriff verstärkt Marktversagen (mangelnde Verfügbarkeit von Versicherungen, Überbeanspruchung durch besonders risikoreiche Vorhaben, steigendes Risiko durch Klimawandel); Fehlender Anreiz zur Risikovermeidung für Individuen und Gebietskörperschaften; Diffuse Verteilungswirkung (geringe soziale Verträglichkeit der Vorbeugemaßnahmen); Risiko für Staatshaushalt (Budgetrisiko). Die Gestaltungsvorschläge für das Design eines anreizkompatiblen, effizienten und sozial verträglichen Risikotransfermechanismus umfassen: Allgemein-politische Maßnahmen (Förderung des Problembewusstseins der Bevölkerung, Umsetzung des Kyoto-Protokolls,...); Fiskalische und ordnungspolitische Maßnahmen (integrierte Raumplanung, Förderung der Eigenvorsorge durch Abschluss von Versicherungen,...); Konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung im Katastrophenfall (Harmonisierung der Katastrophenhilfsdienstgesetze der Länder, Finanzierung der Krisenintervention durch die öffentliche Hand,...). B) Hochwasser 2002 – Gründe und Auswirkungen Der zweite Teil des Forschungsprojektes befasst sich mit der meteorologischen Situation und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Hochwasserereignises im August 2002. Anhand des Ereignisses konnten verschiedene meteorologische Vorhersagemodelle auf ihre Vorhersagegüte hin untersucht werden; dabei ergab sich, dass alle Modelle das Ausmaß des Hochwasser unterschätzt hatten. Zur Verbesserung der lokalen Vorhersage extremer Ereignisse wurde die Analysenmethode VERA (Vienna Enhanced Resolution Analysis, Steinacker et.al., 2000) entwickelt, mit der über Untersuchung einer Vielzahl unterschiedlicher Wetterlagen Kennzahlen gefunden werden konnten, die eine Verbesserung der Kurzfristprognose extremer Wetterereignisse ermöglichen. Die Untersuchung der wirtschaftlichen Folgen des Hochwassers ergab, dass seine makroökonomischen Folgen als gering einzustufen sind. Lokal stieg das Ressourcenkonsumniveau kurzfristig um etwa 60% gegenüber einem Referenzort, der Energiekonsum um 11%. Bemerkenswert ist, dass die Chance der Nutzung möglicher Potentiale zur Energieersparnis aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen im Zuge des Wiederaufbaus praktisch nicht genutzt wurde, der Wiederaufbau zielte auf eine reine Wiederherstellung der Ursprungssituation ab. Somit stellen die erhobenen Material- und Energieflüsse eine reine Zusatzbelastung dar, denen keine nennenswerte langfristige Reduktion gegenübersteht. Das Bewusstsein über die Auswirkung wirtschaftlicher Aktivitäten auf den globalen ökologischen Kreislauf ist nur bei wenigen Befragten ausgeprägt, Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf weitere Katastrophen werden nur vereinzelt getroffen. Es sind daher offenbar sowohl Information als auch zusätzliche Anreize notwendig, um die einer derartigen Katastrophe innewohnenden Chancen besser zu nutzen. Der wirtschaftliche Schaden des Hochwassers entfiel vor allem auf die Länder Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg und betrug rund 1 517 000 000. Die Folgekosten werden mit rund 900 000 000 angenommen. Durch die Überführung der Daten hinsichtlich Schadensmeldungen in ein Geoinformationssystem (GIS) sollten die Datenerfordernisse aller bisherigen Nutzer – Antragsteller, Gemeinden, Länder, Bund, Hilfsorganisationen etc. – künftig rascher und problemloser befriedigt werden können. Zugleich wäre eine Basis für wissenschaftliche Analysen bereit gestellt. C) Überführung in ein langfristiges Klimaforschungsprogramm Das Startprojekt „Start Clim“ kann als Vorarbeit für eine Reihe weiterer Forschungsvorhaben angesehen werden. Die primären Fragestellungen eines solchen Klimaforschungsprogramms sollten lauten: Wie wird sich das Klima auf der regionalen Ebene entwickeln und welche Wechselwirkungen mit natürlichen Systemen sind zu erwarten? Welche Risiken und Chancen ergeben sich für Wirtschaft und Gesellschaft durch Klimawandel und Klimapolitik? Welche in Österreich gewonnenen Erkenntnisse über Alpine Klimate, deren Wandel und Auswirkungen können Ländern in Afrika, Südamerika und Asien zugute kommen?