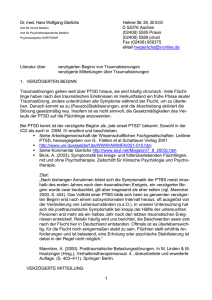

NET

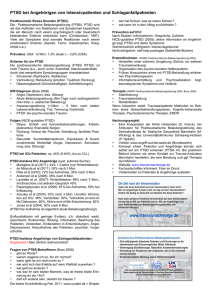

Werbung