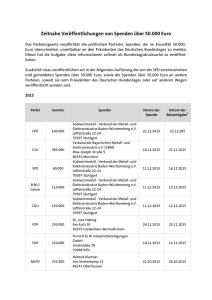

Volksparteien – Gewerkschaften – Kirchen

Werbung