Wie Frauen in der Sozialen Arbeit sich und andere

Werbung

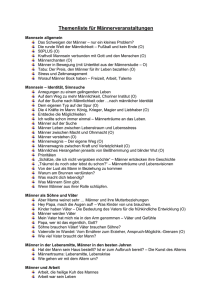

S C H W E R P U N K T | Frauen in der Sozialen Arbeit Wir Frauen – ein unaufgeräumtes Thema Wie Frauen in der Sozialen Arbeit sich und andere bewegen Text: Anna Maria Riedi Bilder: Luc-François Georgi Die Kategorie «Geschlecht» strukturiert ganz grundlegend Karriere ist ihnen zuteil geworden? Welche Themen werden unsere alltägliche Arbeit. Zugleich ist sie wenig fassbar. von (gender-)kritischen Männern eingebracht? Welche Wie ist es überhaupt möglich, Frauen als soziale Gruppe in Relevanz hat die Diskussion um Gender und Frauen heute? den Blick zu nehmen? Das Thema scheint nicht nur unaufge- Gemeinsam prägen Frauen viele Themen der Sozialen Arbeit, räumt, es entschwindet uns beim Schreiben und Lesen gleich unterschiedliche Vorstellungen sind für sie Anlass, sich aktiv wieder und ist im Alltag doch so präsent. Daher möchte ich in Theorie, Empirie und Praxis Sozialer Arbeit einzumischen. im folgenden Beitrag einen Streifzug durch die damit verbundenen Fragen wagen: Was bringen Frauen heute thematisch in die Soziale Arbeit ein, welche Themen lancieren sie? Was brachten Frauen früher ein und was ist mit diesen Themen in der Zwischenzeit geschehen, welche Es steht ein Beratungsgespräch an. Aus den Unterlagen ist der Name der Klientin, des Klienten ersichtlich, und wir wissen, dass er/sie aus Finnland kommt, aber wir können Eini Turunen keinem Geschlecht zuordnen. Möglichst un­ auffällig suchen wir, sobald er/sie eintritt, nach eindeuti­ Katja Bluntschli (46) Amt für Jugend und Berufsberatung (Bildungsdirektion, Kanton Zürich), Geschäftsführerin Region Ost und Bezirk Meilen, 100%. Rund 400 Mitarbeitende. Ausbildung: Werk-Studium (Italianistik, Soziologie und Germanistik in Zürich und Rom, lic. phil.); CAS in General Management (Universität St. Gallen). Meine Führungskarriere hatte ich nicht geplant. Dennoch wurde ich mit ersten Führungsaufgaben betraut und mit dem Essen kam der Appetit. Ich hatte auch Glück , war mehrmals zur rechten Zeit am rechten Ort und hatte den Mut, (zu) grosse neue Aufgaben anzupacken. Ich wurde immer wieder gefördert – von Frauen und Männern. Jüngstes Beispiel: mein aktueller (Amts-) Chef, André Woodtli, der mich nach einem internen Kaderförderungsprogramm und einem anspruchsvollen Bewerbungsverfahren zur Geschäftsführerin ernannte. Für mich hat Führung viel zu tun mit Management von Energie – meiner und die meiner Mitarbeitenden. Führung heisst für mich auch, Menschen für Veränderungen zu mobilisieren, zum Besten für die Organisation und deren Anspruchgruppen. Frauenspezifisch ist dabei vielleicht, dass Frauen sich eher trauen, die Resultate über den professionellen Umgang mit den weichen Faktoren im Unternehmen zu erreichen. Mein Ausgleich zum Job: Hundesport, tauchen, lesen, reisen. 10 SozialAktuell | Nr. 7/8 _Juli/August 2012 Frauen in der Sozialen Arbeit | S C H W E R P U N K T gen Gendermerkmalen. Was machen wir da eigentlich? Warum und wozu tun wir es mit so viel Eifer? Oder zur Vorbereitung auf das Schreiben eines Beitrages zu Frauen in der Sozialen Arbeit entdecken wir, dass einer der wichtigsten Vertreter der männerkritischen Genderfor­ schung im Bibliothekskatalog neu nicht mehr als Robert aufgeführt wird sondern als Raewyn und erfahren auf ­Wikipedia, dass er/sie nun Professorin für Erziehungs­ wissenschaft ist. Wie ist nun mit seiner/ihrer männerkriti­ schen Analyse für diesen Heftbeitrag umzugehen? Und noch ein drittes Unbehagen mag uns beschleichen: Indem wir mit Begriffen wie Frau und Mann operieren, mit ihnen kritisch aufdecken und aufklären wollen, ze­ mentieren wir das Frau-/Mannsein schlechthin. Jede Über­ legung zu Frau und Mann scheint das Konstrukt Frau/ Mann selber wiederum zu verfestigen, zu reproduzieren und zu stabilisieren, wie dies z. B. Judith Butler in ihren ­Büchern Das Unbehagen der Geschlechter (1991) oder Körper von Gewicht (1995) als grundlegenden Widerspruch aufzeigt. Die Unterstellung eines «Wir-Frauen» mag dann in der solidarischen Form schwesterliche Gefühle und ­Gedanken hervorrufen, in der aufdeckenden Form führt es zu Unbehagen, weil das Ich nie in diesem Wir aufzu­ gehen vermag. Opfer, Mittäterin, Zeugin: die unterschiedlichen ­Sprechpositionen Männer können nicht über Frauen schreiben, wird be­ hauptet, da sie Richter und Prozessführer zugleich seien. Was aber, wenn Frauen über Frauen schreiben? Sind sie eher Richterin und Opfer, Richterin und Täterin oder gar Richterin und Zeugin zugleich? Sind sie also: – Opfer einer patriarchalen, binären, hierarchisch ge­ dachte Mann-Frau-Konstruktion wie es Simone de Beau­ voir in ihrem Werk «Le Deuxième Sexe. Das andere Ge­ schlecht» (1949/1951) umschreibt mit der Feststellung: On ne naît pas femme, on le devient – man wird nicht als Frau geboren, man wird es? – Täterin im Sinne der Mittäterschafts-These von Christina Thürmer-Rohr (1983), welche die Anteile der Frauen an Produktion und Reproduktion, an Herstellung, Stabilisie­ rung und Fortsetzung sozialer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern thematisiert? – Zeugin im Sinne von Cheryl Benard und Edit Schlaffer (1989), die aufzeigen, was alles noch möglich ist als nur Rückwärts und auf Stöckelschuhen, in welcher Position Frauen – mit Verweis auf Ginger Rogers und Fred ­Astaire – sowieso schon so viel können wie Männer? Was ist unsere Sprechposition, beurteilen wir als Opfer, als Mittäterin, als Zeugin? Intersektionalität – ein neues Paradigma im Geschlechter­ diskurs Letzthin brachte eine Teilnehmerin an einer Gender­ debatte das Beispiel der Primaries für die Präsidentschafts­ wahlen 2008 in den USA ein. Sie argumentierte, es sei in den Vorwahlen anzunehmen gewesen, dass weisse Frauen Hillary Clinton bevorzugten, afroamerikanische Männer eher Barack Obama. Was aber bevorzugten afroamerikani­ sche Frauen resp. weisse Männer? Mit diesem Beispiel wollte die Diskussionsteilnehmerin auf die mögliche Schnittmenge verschiedener Diskriminierungsformen verwiesen, die zusammen, einzeln oder gar nicht sichtbar Zum Thema LuciAnna Braendle ist Soziokulturelle Animatorin FH, Erwachsenenbildnerin und Ritualgestalterin in ihrer eigenen Firma ceremony.ch. Sie ist Mitglied der Redaktionsgruppe von SozialAktuell. Ursula Binggeli ist Redaktorin bei SozialAktuell und frei­b erufliche Journalistin in Zürich. Frauen und Soziale Arbeit Die vorliegende Ausgabe entstand aus der Idee, das Feld der Frauen innerhalb der Sozialen Arbeit zu beleuchten. Wir wollten explizit kein Gleichstellungsheft produzieren, aus der festen Überzeugung heraus, dass das Thema Frauen zu trennen sei von dem der Gleichstellung. Doch die Realität belehrte uns eines anderen: Sobald das Thema Frauen fällt, fällt auch das Thema Gleichstellung. Und das nicht nur in unseren eigenen Köpfen, sondern auch bei den Fachpersonen, die gerne etwas zum Thema Frauen und ­S oziale Arbeit publizieren wollten. Also doch ein Gleichstellungsheft. Also doch wieder Berichte darüber, dass Frauen noch immer weniger verdienen für dieselbe ­A rbeit, dass Betreuungsarbeit noch immer abgewertet wird und dass in den oberen Etagen noch immer die Frauen fehlen. Davon haben wir doch endlich mal genug gehört …, denken wir. Nur, ­w arum fassen diese Erkenntnisse nicht in der Praxis? Warum n ehmen Professionelle die Geschlechterordnung noch immer ­ kaum wahr und reproduzieren in Beratungssituationen nach wie vor geschlechterbedingte Differenzen? Und zwar nicht nur die Männer, sondern genauso die Frauen? Wer sind denn überhaupt die Frauen der Sozialen Arbeit? Welche Werte greifen wir heraus, um sie zu identifizieren? Ergibt es überhaupt Sinn, nach einem Wir zu fragen, oder sollte der Blick eher auf die Vielfalt von Wegen geworfen werden, die Frauen ein­ schlagen? Gleich drei Beiträge dieser Ausgabe werfen jedenfalls Blicke auf weibliche Biografien: An was orientieren sich Frauen bei der Gestaltung des beruflichen Weges? Was bewegt Frauen, der ­S ozialen Arbeit den Rücken zu kehren? Und wie ergeht es Frauen, die im Beruf alt werden und sich in den letzten Arbeitsjahren ­u nter viel jüngeren Kolleginnen und Kollegen wiederfinden? Das Geschlecht ist allgegenwärtig – auch ohne Benennung der Unterschiede, auch mit dem Fokus auf die Gemeinsamkeiten. Es strukturiert unseren Alltag und unsere Arbeit so grundlegend und ist gleichzeitig so schwer fassbar. Wir laden Sie ein, sich durch dieses unaufgeräumte Thema hindurchzulesen und Fantasien zu entwickeln, wie es sich vielleicht etwas aufräumen liesse. werden, sei dies auf Ebene der Identität (Mikroebene), auf Ebene gesellschaftlicher Strukturen (Makroebene) oder auf symbolischer Ebene (Ebene der Diskurse und Repräsen­ tationen) . Sie hat damit Bezug genommen auf das Konzept der Intersektionalität als Mehrebenen-Analyse, wie es z. B. Nina ­Degele und Gabriela Winker (Degele & Winker, 2007) be­ schreiben. Die Autorinnen sind der Meinung, dass Inter­ sektionalität auf dem Wege ist, ein neues Paradigma im Geschlechterdiskurs zu werden. Die Diskriminierung der SozialAktuell | Nr. 7/8 _Juli/August 2012 11 S C H W E R P U N K T | Frauen in der Sozialen Arbeit in Polen lebenden, gehbehinderten, sozialhilfebeziehen­ den, alleinerziehenden, verwitweten Migrantin aus Nige­ ria wird mit diesem Paradigma nicht mehr eingeschränkt gelesen als eine Diskriminierung alleine aufgrund der Gehbehinderung, des Geschlechts oder der sozio-ökonomi­ schen Lage etc. Vielmehr rückt die Wechselwirkung, das Zusammenspiel der verschiedenen Diskriminierungs­ formen in den Vordergrund. Intersektionalität richtet ­i hren Blick auf die Verwobenheit verschiedener Differenz­ kategorien und sozialer Herrschaft. Sie untersucht das Zu­ sammenwirken horizontaler, sozialer Verschiedenheit wie Alter, Religionszugehörigkeit, sexuelle Ausrichtung, geo­ grafische Lokalität und vertikaler, sozialer Ungleichheiten wie z. B. Geschlecht, Schichtzugehörigkeit, ethnische Her­ kunft und Gesundheit. Im Fokus steht der individuelle Fall und weniger die Angehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. So einleuchtend diese Mehrfachperspektive ist, so schwie­ rig scheint sie in die gegenwärtigen Institutionen und ­Realitäten der Sozialen Arbeit übersetzbar. Die sozialen Institutionen haben sich zu Fachorganisationen ent­ wickelt, die für eine bestimmte AdressatInnengruppe zu­ ständig sind und bestimmte, begrenzte Hilfen anbieten. Und dennoch sehen wir Veränderungen. In den Institutio­ nen wie Krippe und Hort wird das Kind nicht mehr nur unter der Falladresse ‹Betreuung›, sondern zunehmend auch unter der Falladresse ‹Bildung› gesehen und die ent­ sprechenden Konzepte entlang dieser Mehrfachperspek­ tive ausgerichtet. In der Arbeit mit Migrantinnen steht der individuelle Fall wieder vermehrt im Zentrum, wie z. B. Anu Sivaganesa, die Kampagnenleiterin der Bera­ tungsstelle Zwangsheirat.ch, meint. Sie geht davon aus, dass erst die spezifische Sicht und die Mitwirkung der ­tatsächlich Betroffenen ausschlaggebend für den Erfolg von Massnahmen sind. Sie bringen mit ihren Erfahrungen die ganze Vielfalt hinter einer Menschenrechtsverletzung und deren Auswirkungen ein: «Es ist kein Zufall, dass man in Deutschland viel weiter ist als hier. Dort thematisieren vor allem Migrantinnen diese Menschenrechtsverletzun­ gen, so lässt sich das Problem nicht einfach ignorieren.» (Weber, 2012) Von der Gleichberechtigung zur frauenspezifischen ­Perspektive Während sich für die erste Frauenbewegung Fragen der politischen Gleichberechtigung als mobilisierungsfähige Themen zeigten, standen für die zweite Frauenbewegung eher Themen von Körper und Sexualität wie auch die kriti­ sche Distanz zu Institutionen wie Ehe oder Mutterschaft im Vordergrund. In der Sozialen Arbeit waren damit zu­ Anna Maria Riedi ist promovierte Sozialwissenschafterin und arbeitet als Dozentin am Departement Soziale Arbeit der ZHAW. 12 SozialAktuell | Nr. 7/8 _Juli/August 2012 nächst Fragen des gleichberechtigten Zugangs zu Berufen und Ämter Sozialer Arbeit verbunden. Später traten dann eher spezifische, soziale Problemlagen von Frauen in den Blick, welche insbesondere unter den Postulaten der geteilten Betroffenheit und daraus folgenden bewussten Parteilichkeit von Frauen intensiv bearbeitet wurden. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg schreibt Emma Steiger hinsichtlich Frauen in der beruflichen (nicht ehrenamtli­ chen!) Sozialen Arbeit: «Man ist wohl dafür (…) dass die Frauen helfen und dienen, aber sie sollen nicht bestim­ men; sie dürfen Steine aus dem Weg räumen, aber keine neuen Strassen bauen, am allerwenigsten den Plan dazu liefern.» (1948, S. 125). Es mag nun eingewendet werden, dass Soziale Arbeit durchaus auch immer von Frauen ge­ tragen wurde, die sehr wohl neue Strasse zu bauen wuss­ ten und Pläne lieferten: Adelheide Popp in Wien, Alice ­Salomon in Berlin, Ellen Ammann in München, Berta ­Pappenheim in Frankfurt oder Mentona Moser und Maria Fierz in Zürich, um nur ein paar ganz wenige zu nennen. Dennoch scheint auch aus heutiger Sicht der Beitrag der Ist das Feld der Sozialen Arbeit, das nach mehr Männern ruft, bereit für die Vielfalt an Männlichkeiten? Frauen eher entlang einer im bürgerlichen Sinne ge­ schlechterbezogenen Arbeitsteilung stattgefunden zu ha­ ben. So weist Daniel ­Gredig in seiner Diplomrede für die ersten Absolventinnen des Masters in Sozialer Arbeit FHNW am 19. März 2010 darauf hin, dass Ende des 19. Jahr­ hunderts Frauen in grossem Masse Hilfeleistungen im ­d irekten Kontakt mit den AdressatInnen leisteten, dass aber oft der Bedarfsnachweis, die Organisationsgründun­ gen, die Sicherung der Finanzierung oder die strategische Führung in den Händen von Männern lag. Und es scheint ganz so, als sei die Frage, wer die Steine wegräumt und wer die Strassen plant, in der ­Sozialen Arbeit bis heute ein un­ aufgeräumtes Thema. Darauf weisen die hervorragenden Hefte von SozialAktuell vom September 1999 (Gender) und Januar 2012 (Männer) exemplarisch hin. Peter Mösch Payot (2007) zeigt in seiner Studie die Ent­ wicklungen rund um das Thema häusliche Gewalt in der Schweiz auf. Ursprünglich ein grosses Thema der zweiten Zu den Bildern Führungsfrauen in der Sozialen Arbeit Frauen in Führungspositionen – schwierig, schwierig, heisst es immer wieder. Zum einen, weil manche von ihnen die Selbstverwirklichung der Karriere vorziehen. Zum andern, weil denjenigen, die Karriere machen wollen, der Aufstieg nicht immer leicht gemacht wird. Unser Fotograf Luc Georgi hat für die vorliegende Ausgabe sieben Frauen besucht, für welche Selbstverwirklichung und Karriere kein Widerspruch sind und die in ihrer Laufbahn mehr Förderung als Widerstand erfahren haben. Was erzählen uns die Fotos? Unterscheiden sich die Posen der Chefinnen von denjenigen, die männliche Führungskräfte in solchen Momenten einnehmen? Unterscheidet sich das Ambiente, in dem sie sich fotografieren liessen, von demjenigen, mit dem Männer sich umgeben? Oder liegt der berühmte kleine Unterschied – sofern es ihn in hier überhaupt gibt – ganz woanders? Wir wünschen angeregtes Betrachten! ubi | SCHWERPUNKT Daniela Merz (40) CEO Sozialfirma Dock Gruppe AG, 100%. 9 Filialen, 1100 Arbeitnehmende. Ausbildung: Betriebswirtschaftliche und pädagogische Ausbildung. Ich leitet die Firma seit zehn Jahren und kann in meine Führungsaufgabe sowohl die soziale wie auch die unternehmerische Dimension einbringen. Ich bin eine politisch denkende und handelnde Person. Es ist mir ein zentrales Anliegen, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen, daraus beziehe ich auch viel Motivation für meine Führungsaufgabe. Ich pflege einen klaren, persönlichen, offenen und ehrlichen Führungsstil. Ich habe mir ein gutes Netzwerk aus Frauen und Männern aufgebaut, die gegenseitige ­U nterstützung in der Führungs- und Unternehmensentwicklungsarbeit ist für mich selbstverständlich. Besonders eng arbeite ich mit meiner Stellvertreterin Lynn Blattmann zusammen, wir haben zusammen auch ein Buch über Arbeits­ integration geschrieben. Frauenbewegung, auf das vorerst von zivilgesellschaft­ licher Seite her mit Frauenhäusern und Beratungsstellen reagiert wird, erfährt dieses Thema in einer Allianz mit ganz unterschiedlichen InteressenvertreterInnen eine für soziale Probleme beispiellose Karriere. Es wurde mit fast exemplarischer Seltenheit zu einem politischen und straf­ rechtlichen Topthema. Kritisch vermerkt Mösch Payot in seiner Analyse dazu, dass in dieser Karriere aber Reformen, die sich weniger auf punitive Symbolik mit Nulltoleranz gegenüber häuslicher Gewalt und ihrer Offizialisierung konzentrierten, sondern sich eher auf sozialstaatliche, zi­ vilrechtliche, spezialpräventive und sozialarbeiterische Elemente stützten, zunehmend in den Hintergrund traten. Mösch Payot plädiert in seiner Analyse für einen Marsch­ halt, der es erlaubt, vor neuen Erweiterungen von Sanktio­ nen und Interventionen wieder die konkreten Interessen der beteiligten Menschen in den Vordergrund zu rücken. Die Karriere eines Themas scheint nicht immer steuerbar zu sein, auch für Frauen nicht. Gender-kritische Männerthemen: vom Patriarchats­diskurs zu den Männlichkeitskonstruktionen Michael Meuser stellt infrage, «ob mit dem Begriff des ­Patriarchats eine angemessene Konzeptualisierung des Geschlechterverhältnisses sowie (…) männlicher Domi­ nanz geleistet werden kann …» (2010, S. 78). Für ihn richtet sich die oppressive Kraft des Patriarchats eben auch gegen Männer, also gegen Akteure und Agenten der Unterdrü­ ckung wie es Meuser formuliert (vgl. ebd., S. 96). In diesem Rahmen sind Männerbewegungen wie die schweizerische IG Antifeminismus zu verstehen, welche eine gesetzlich verordnete Diskriminierung von Männern, insbesondere Vätern, ausmachen. Meuser selber stellt in Anlehnung an Robert Connell fest, dass weniger die Männer als vielmehr Männlichkeit resp. Männlichkeiten lange Zeit im toten Winkel der akademi­ schen Forschung verharrten. Raewyn/Robert Connell un­ terscheidet in ihren theoretischen Überlegungen (1999) verschiedene Männlichkeiten: Hegemonie als Männlich­ keit, die sich über Dominanz und Gewalt organisiert, ins­ besondere gegenüber Frauen; Komplizenschaft als Männ­ lichkeit, die verbale, kritische Distanz zu Privilegien signa­ lisiert, aber reale Teilhabe an diesen praktiziert; Marginali­ sierung als Männlichkeit, die trotz gesellschaftlichen Er­ folgen (z. B. im Sport) sozialer Diskriminierung (z. B. eth­ nisch) ausgesetzt ist; Unterordnung als Männlichkeit, die als Anti-Bild der hegemonialen Männlichkeit verstanden und von dieser daher auch gefürchtet wird, weil sie am meisten Richtung Weiblichkeit tendieren könnte, z. B. schwule Männlichkeit. Eine zentrale Debatte entzündet sich im Moment in der So­ zialen Arbeit an der Frage, wie mehr Männer für Berufe Sozialer Arbeit gewonnen werden können. Begründet wird diese Forderung einerseits mit lerntheoretischen Über­ legungen (Männer als Vorbild und Nachahmungsmöglich­ keit für Knaben) und andererseits mit gleichstellungspoli­ tischen Überlegungen (Männer nicht nur in Führungs­ positionen, sondern auch im Feld). Hier erheben Ursula Graf und Steve Stiehler in Sozial­A ktuell 1/2012 den Mahnfinger: Bedenken die BefürworterInnen von Mehr-Männer-in-der-Sozialen-Arbeit auch, dass damit nicht einfach mehr Männer partizipieren, sondern dass uns damit die ganze Vielfalt der Männlichkeit beschert wird? Das hegemoniale System der Männlichkeit produziert nicht nur Führungskräfte, sondern auch Komplizenschaft, Mar­ ginalisierung und Unterordnung als Männlichkeiten. Ist das Feld der Sozialen Arbeit, das nach Männern ruft, auch für die Vielfalt der dann kommenden Männlichkeit bereit? Graf und Stiehler plädieren daher dafür, dass nicht die An­ zahl der Männer im Vordergrund stehen sollte, sondern die gendersensible, reflektierte Qualität der Einzelnen. Thematisch weist die kritische Männerforschung darauf hin, dass an den Rändern der Gesellschaft, wo bekanntlich Soziale Arbeit ihre Interventionen positioniert, durchaus viele männliche Klienten zu finden sind. So wird in Deutschland der erste Gleichstellungsbericht der Bundes­ SozialAktuell | Nr. 7/8 _Juli/August 2012 13 S C H W E R P U N K T | Frauen in der Sozialen Arbeit regierung von 2011 von Gerd Stecklina (vgl. 2012, S. 23) da­ hingehend kritisiert, dass er sich fast ausschliesslich auf die fehlende Gleichstellung von Mädchen und Frauen kon­ zentriere. Dabei gehen Problematiken fast vergessen, in denen Männern stärker vertreten sind wie etwa bei Woh­ nungslosigkeit oder prekären Arbeitsverhältnissen (Bau­ branche, Landwirtschaft, Kleinhandel etc.). Er erinnert ebenso daran, dass in der Gruppe der funktionalen An­ alphabeten Männer mit 60% überproportional vertreten sind, männliche Prostitution bei Männern mit Migrations­ hintergrund zunimmt und dass Männer als Opfer von ­Gewalt wenig im Blick der eher täterorientierten Gewalt­ prävention stehen. Welches «Wir» dient uns? Das Thema Frauen in der Sozialen Arbeit suggeriert ein WirFrauen und damit auch eine eigene soziale Gruppe. Etliche von uns können sich diesem Wir kaum mehr anschliessen, andere sehen in diesem Wir immer noch Auftrag und Hoffnung. Axel Honneth weist in seinen Schriften zur Anerken­ nungstheorie darauf hin, dass dem Begriff der sozialen Gruppe höchste Plastizität zukommt und auf sehr unter­ schiedliche soziale Phänomene anzuwenden ist. Konstant scheint hingegen das Bestreben, sich selber einer Gruppe zugehörig zu empfinden: «Das Ich sucht das Wir des ge­ meinsamen Gruppenerlebens, weil es auch nach der Rei­ fung noch auf Formen der sozialen Anerkennung ange­ wiesen ist, die den dichten Charakter direkter Ermutigung und Bestätigung besitzen …» (2010, S. 279). So sind die in einer Gruppe gemeinsam geteilten Werte für unsere Selbstachtung und unser Selbstwertgefühl eine stützende Erfahrung (vgl. ebd., S. 279). Jede Epoche greift aber «aus der Vielzahl der Erscheinungen einzelne, besonders mar­ kante Züge heraus, um daraus ihr eigenes Bild der Gruppe zu konstruieren» (ebd., S. 261). So werden Alltagsmythen zu populären Verallgemeinerungen, die nicht zuletzt auch die wissenschaftliche Forschung beeinflussen (vgl. ebd., S. 263). Die damit verbundenen Pathologisierungen, die in sozialen Gruppen zu beobachten sind, sind für Honneth «das Resultat einer Unterwanderung durch individuelle Persönlichkeitsstörungen; daher ist der Zustand der Grup­ pen in einer Gesellschaft stets so gut oder schlecht wie die Sozialisationsbedingungen, die in ihr jeweils vorherr­ schen» (ebd., S. 279). 14 SozialAktuell | Nr. 7/8 _Juli/August 2012 Aus dieser Sicht mögen die Irritationen verständlich werden, wer Eini Turunen eigentlich ist, wie mit den Schriften von Robert/Raewyn umzugehen ist und was wir zementieren, wenn wir kritisch aufdecken wollen. Und sie öffnen den Blick auf Fragen wie z. B.: Welche Merkmale greifen wir heute heraus, um die soziale Gruppe der Frauen in der Sozialen Ar­ beit zu konstruieren? Welche Unterwanderungen in diesem Wir können wir erkennen und vielleicht sogar verändern? Literatur Connell, R. W. (1999). Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Opladen: Leske + Budrich. Degele, N., & Winker, G. (2007). Intersektionalität als Mehrebenenanalyse. Technische Universität Harburg. Retrieved 5. 4. 2012, from http://www. tu-harburg.de/agentec/winker/pdf/Intersektionalitaet_Mehr­e benen.pdf Honneth, A. (2010). Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie. Berlin: suhrkamp. Meuser, M. (2010). Geschlecht und Männlichkeit. (3. ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Mösch Payot, P. (2007). Der Kampf gegen häusliche Gewalt. Luzern: ­I nteract Verlag. Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (Ed.). (1948). Handbuch der Sozialen Arbeit der Schweiz. I. Band. Systematische Übersicht über die soziale Arbeit. Bearbeitet von Dr. jur. Emma Steiger. Zürich: Orell Füssli. Stecklina, G. (2012). Männer: nicht immer im Vorteil. DJI Impulse, Heft 1, 2012, 22–24. Weber, B. (2012). Die Zwangsheirat wird entweder banalsiert oder ­b arbarisiert. Tages-Anzeiger (24. 2. 2012), S. 9. Big Business Geschäftsleitungen: fünf Prozent Frauen Die Guido Schilling AG, auf die Besetzung von Spitzenposten in der Wirtschaft spezialisiert, untersuchte dieses Jahr zum siebten Mal im Rahmen des sogenannten «Schilling-Reports» die rund 100 grössten Schweizer Unternehmen bezüglich Zusammensetzung der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates, wobei auch der Anteil der Frauen unter die Lupe genommen wurde. Resultat: In den Geschäftsleitungen sind derzeit 46 Frauen tätig, gleich viele wie im Vorjahr. Das entspricht einem Frauenanteil von fünf Prozent – ein Wert, der seit sieben Jahren unverändert ist. Rund die Hälfte der Frauen kommt aus dem Ausland. Das Durchschnittsalter liegt bei 49 Jahren. Die meisten der in Geschäftsleitungen tätigen Frauen sind Hochschulabsolventinnen (87 Prozent). ubi www.schillingreport.ch