Krebsversorgung 2020 - AOK

Werbung

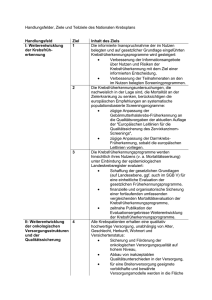

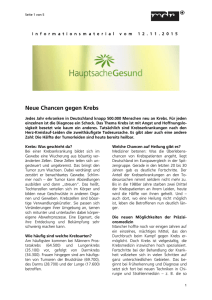

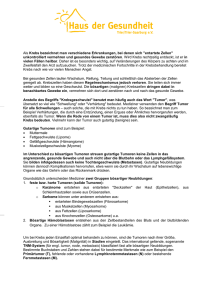

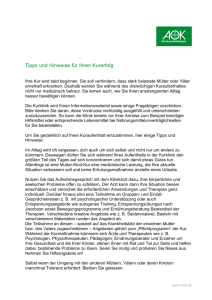

Das AOK-Forum für Politik, Praxis und Wissenschaft Spezial 7-8/2012 S PEZIAL STRATEGIEN FÜR MEHR QUALITÄT Krebsversorgung 2020 +++ Strukturen, Konzepte, Perspektiven Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang 1 Inhalt S T A R T SCH U SS ZERTIF IZIER U N G Schluss mit dem Kompetenzgerangel Top-Therapie mit Zertifikat von Renate Pfeifer ������������������������������������������������������������������������������������� 3 ÜB ER B LICK DISEASE M A N AGEM EN T Therapie modernisieren Im Chaos Halt finden von Axel Heyll ��������������������������������������������������������������������������������������������� 4 von Astrid Maroß ������������������������������������������������������������������������������������ LU N GEN KR EB S N IEDER L A N DE »Das ist schon fast russisches Roulette« Straff strukturiert 14 Interview mit Dirk Kaiser ������������������������������������������������������������������������ 7 von Christian Blank ���������������������������������������������������������������������������������� 15 REP ORTAGE A OK-PR OJEKTE Optimistisch bleiben von Otmar Müller ������������������������������������������������������������������������������������� 8 KI N DER ON KOLOGIE Heilung für die Kleinsten von Frank Berthold �������������������������������������������������������������������������������� 10 Sonne, Wind und Mehr �������������������������������������������������������������������� 16 Unkompliziert zur richtigen Therapie ������������������������������������ 16 Ins Gespräch kommen ���������������������������������������������������������������������� 17 Krebsregister sichert Qualität ����������������������������������������������������� 17 F R Ü H ER KEN N U N G Schaden und Nutzen abwägen von Stefan Gronemeyer ����������������������������������������������������������������������� P R OSTATA KR EB S Erkenntnis durch Evidenz von Claudia Steinau ������������������������������������������������������������������������������� Lese- und Webtipps von Johannes Bruns und Simone Wesselmann ��������������������������� 12 11 18 KR EBSVER SOR GU N G 2020 Zehn Forderungen der AOK ��������������������������������������������������������� 20 Literatur √ K. Koch, C. Weymayr Kritik der Krebsfrüherkennung Der Onkologe 2/2008, Seite 181 ff. Springer Medizinverlag, Heidelberg 2008 √ C. Schaefer, H. H. Dubben, L. Weißbach Wer sorgt hier vor? Oder: Wem die Krebsfrüherkennung nutzt Der Onkologe 3/2011, Seite 220 ff. Springer Medizinverlag, Heidelberg 2011 √ Dr. Jutta Hübner Diagnose Krebs ... was mir jetzt hilft Schattauer Verlag, Stuttgart 2011 √ Sibylle Herbert Überleben Glücksache: Was Sie als Krebspatient in unserem Gesundheitswesen erwartet Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010 √ www.aok.de Unter –> Gesundheit –> Behandlung –> Programme für chronisch Kranke finden Sie ausführliche Infos zum Disease-Management-Programm der AOK bei Brustkrebs (AOK-Curaplan). √ www.krebsgesellschaft.de Website der Deutschen Krebsgesellschaft. Unter–> Prefere-Studie finden Sie Angaben zur Studienleitung und zu Ansprechpartnern bei der DKG sowie Materialien zum Download. √ www.g-ba.de/institution Website des Gemeinsamen Bundesausschusses, des wichtigsten Gremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung. Unter –> Themenschwerpunkte –> Früherkennung –> Krebsfrüherkennung finden Sie Informationen zu den wichtigsten Krebsfrüh­erkennungsuntersuchungen. √ www.krebsinformation.de Der Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums informiert per Telefon oder E-Mail über Vorbeugung, Untersuchung und Krebs­ behandlung. √ www.igel-monitor.de Unter IGeL A-Z –> PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs oder –> Ultraschall der Eierstöcke zur Krebsfrüherkennung finden Sie eine ausführliche Bewertung dieser beiden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, die keine Kassenleistung sind. Internet √ www.aok-bv.de Website des AOK-Bundesverbandes. Alle Früherkennungsuntersuchungen der GKV als Grafik zum Download unter –> Gesundheit –> Vorsorge –> Früherkennung √ www.krebshilfe.de Website der Deutschen Krebshilfe. Unter –> Mediathek finden Sie zu den verschiedenen Krebsarten kurze Info-Filmbeiträge aus dem TV-Magazin in vivo der Deutschen Krebshilfe. √ www.dkfz-heidelberg.de Das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg erforscht systematisch die Mechanismen der Krebsentstehung und Risikofaktoren für Krebserkrankungen. Aus den Ergebnissen entwickelt es neue Ansätze zur Vorbeugung, Diagnostik und Therapie. www.rki.de Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin wertet mit der Dachdokumentation Krebs seit 20 Jahren die Daten der bevölkerungsbezogenen Krebsregister in der Bundesrepublik Deutschland zusammenfassend und übergreifend aus. Spezial ist eine Verlagsbeilage von G+G Impressum: Gesundheit und Gesellschaft, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin. G+G erscheint im KomPart-Verlag (www.kompart.de). Redaktion: Otmar Müller, Bettina Nellen (verantwortlich) | Art Direction: Anja Stamer Herausgeber: Geschäftsführungseinheiten Versorgung und Politik/Unternehmensentwicklung des AOK-Bundesverbandes | Stand: Juni 2012 STARTSCHUSS Schluss mit dem Kompetenz­ gerangel Mangelnde Zusammenarbeit zwischen ambulantem und stationärem Sektor verhindert eine optimale, moderne Krebsversorgung. Verlierer sind die Patienten. Renate Pfeifer setzt sich im GBA dafür ein, dass sich das ändert. Titel: Ralf Gerard/JOKER; Foto: privat W ir sind schon sehr gut in Deutschland. Aber: Von der Diagnose bis hin zur palliativ­ medizinischen Versorgung – die Krebs­ behandlung für Erwachsene in Deutschland kann und muss noch verbessert werden. Seit 1995 en­ gagiere ich mich – nach den Krebserkrankungen meiner zwei Söhne – ehrenamtlich in der Krebs­selbsthilfe, seit sieben Jahren als Patientenvertreterin auch im Gemein­ samen Bundesausschuss (GBA). Die Kinderonkologie hat in den vergangenen 30 Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht, von denen ich selbst mit meinen Kindern profitieren durfte. Ein Grund hierfür: Die Behandlung von Kindern und Ju­ gendlichen findet in der Regel an Krebszentren statt und zwar stationär und ambulant. Mit der Qualitäts­ strukturvereinbarung von 2006 und den daraus resul­ tierenden Vorgaben des GBA konnte der bereits beste­ hende, hervorragende Standard auch in kleineren Häusern weiter verbessert werden. 98 Prozent der jungen Patienten werden heute in Krebszentren im Rahmen von Therapiestudien optimal behandelt. In der Erwachsenenonkologie sieht die Versorgungs­ lage leider deutlich anders aus. Hier gibt es ein Neben­ einander von ambulanten und stationären Strukturen mit einem Kompetenzgerangel zulasten der Patienten. Als Patientenvertreterin setze ich mich deshalb im GBA dafür ein, die erreichten Fortschritte der Kinderonko­ logie auch auf die Erwachsenenonkologie zu übertragen. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Ganz oben auf der Liste: eine verbindlich geregelte sektorenübergreifende und interdisziplinäre Versorgung sowie die Einbindung möglichst vieler Patienten in Therapiestudien. Ein wichtiger Etappensieg war die Gesundheitsreform 2004 mit der Öffnung der Kran­ kenhäuser für eine ambulante Krebsbehandlung. Al­ lerdings: Niedergelassene Onkologen reagierten mit einer massiven Klagewelle, so dass diese Versorgungs­ form von den Kliniken bislang nicht im gewünschten Umfang umgesetzt wird. Es steht zu befürchten, dass das neue Versorgungs­ strukturgesetz mit der Einführung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung eine weitere Bremse auf diesem Wege sein wird. Bleibt zu hoffen, dass am Ende aller Verhandlungen eine klare Regelung gefunden wird, wie sich künftig ambulante und stationäre Ver­ sorgung in der Krebstherapie besser miteinander ver­ zahnen lassen. Ich werde mich dafür im GBA vehement einsetzen. Renate Pfeifer Ehrenamtliche Patientenvertreterin im Gemeinsamen Bundesausschuss 3 ÜBERBLICK Therapie modernisieren Die Krebstherapie in Deutschland kann besser werden – davon ist Axel Heyll überzeugt. Damit Patienten von einer modernen onkologischen Behandlung in Zukunft maximal profitieren, muss die Versorgung in entscheidenden Punkten geändert werden. N ach Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts erkran­ ken in Deutschland zurzeit jährlich etwa 470.000 Menschen an Krebs. Und aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung wird die Zahl der Krebserkrankun­ gen in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen. Zunächst kann jeder selbst dazu beitragen, sein persönliches Krebserkrankungsrisiko zu vermindern, indem er sich ausge­ glichen ernährt, sich viel bewegt und Übergewicht vermeidet. Nicht weniger wichtig ist der Konsumverzicht auf krebserregende Substanzen und die konsequente Entfernung von Substanzen aus unserem Lebensumfeld, die Krebserkrankungen auslösen können. Der größte Risikofaktor für Krebserkrankungen ist und bleibt das Rauchen. Die Anstrengungen der Politik, den Tabak­ konsum zurückzudrängen, sind leider nicht nur unzureichend, sondern auch inkonsequent. Einerseits scheut der Gesetzgeber keinen Aufwand, um beispielsweise die Feinstaubbelastung innerstädtischer Straßen durch Fahrverbote um einem kaum messbaren Wert zu vermindern. Andererseits wird – abgesehen von Bayern – vielfach immer noch akzeptiert, dass in Gaststät­ ten geraucht wird, was mit viel massiveren Feinstaubbelastun­ gen auch für Nichtraucher verbunden ist. Die Industrie hat hingegen am Arbeitsplatz – durch entsprechenden politischen Druck – die Belastung mit krebserregenden Sub­stanzen ver­ mindert, so dass das Risiko, durch berufsbedingte Belastungen an Krebs zu erkranken, seit Beginn der Industrialisierung deutlich abgenommen hat. Interdisziplinäre Versorgung. Die Krebstherapie ist in Deutsch­ land schon auf einem sehr hohen Niveau. Um aber allen be­ »Die Krebsbehandlung gehört in kompetente Zentren« Das Bundesgesundheitsministerium will klinische Krebsregister flächendeckend einführen. Eine gute Idee? Der AOK-Bundesverband befürwortet diese Initiative. Damit Patienten davon maximal profitieren, müssten die dort gesammelten Daten allerdings besser zugänglich werden. Patienten sollten einsehen können, welche Krebserkran­ kungen wie häufig an einem bestimmten Zentrum behandelt werden und wie gut 4 dort die Behandlungsleitlinien umgesetzt wer­den. Das sorgt nicht nur für mehr Transparenz, sondern auch für mehr Qua­ litätswettbewerb unter den Leistungs­ erbringern. Da es bereits verschiedene etablierte Krebsregister gibt, sollte bei der Umsetzung eines bundesweiten Registers beachtet werden, dass die bereits vorhan­ denen Daten weiterhin nutzbar bleiben. Läuft die Behandlung von Krebs in Deutschland optimal? Es gibt durchaus Optimierungsbedarf. Für den Patienten ist es überlebenswich­ tig, eine moderne Krebstherapie nach aktuellstem Wissensstand zu erhalten. In der Vergangenheit mussten wir leider die Erfahrung machen, dass dies nicht immer gewährleistet ist. Die Qualität der Versorgung schwankt in der Fläche teil­ weise sehr stark. Was muss sich ändern? Wir brauchen eine strukturelle Verände­ rung: Die Konzentration der Krebsbe­ handlung in kompetenten Zentren muss mit Nachdruck beschleunigt werden. Angesichts der immer komplexeren The­ rapien muss die Krebsbehandlung – wie es in der Kinderonkologie bereits umge­ setzt wurde – auf hoch spezialisierte Krebszentren beschränkt werden, die die Patienten nach aktuellem und durch Studien abgesichertem Wissen behan­ deln. In der Regel sollte die Krebsbehand­ lung durch Therapieoptimierungsstudien begleitet werden, nur so kann sie sich kontinuierlich weiterentwickeln. √ Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: Andrea Katheder, gettyimages Uwe Deh ist Geschäftsführender Vorstand des AOK-Bundesverbandes. troffenen Patienten eine optimale Krebs­ therapie zu ermöglichen, sollte dieser hohe Standard in allen onkologisch täti­ gen Versorgungseinrichtungen garantiert werden. Durch eine flächendeckend hohe Moderne Krebstherapie ist mehr als die neueste Apparatetechnik – für die optimale Behandlung Qualität ließen sich nicht nur viel Leid, müssen Versorgungsstrukturen zentralisiert und konsequent interdisziplinär gestaltet werden. sondern auch unnötige Belastungen für die gesetzliche Krankenversicherung ver­ meiden. Für ein zukunftsweisendes Konzept der onkologischen lungschancen führt. Andererseits werden bei Patienten in einem Versorgung mit besserer Qualität und mehr Wirtschaftlichkeit weit fortgeschrittenen Tumorstadium teilweise Behandlungs­ müssen künftig verschiedene Faktoren und Strategien in den methoden und Medikamente eingesetzt, deren Nutzen nicht Fokus rücken. ge­sichert ist und die im Zweifel mehr schaden als nutzen. We­ Da die Entwicklung der Krebstherapie immer schneller fort­ sentlich angemessener wäre es – wie heute in modernen Krebs­ schreitet, ist ein hohes und vor allem regelmäßig aktualisiertes zentren üblich – diese Patienten nach Ausschöpfen der Standard­ Spezialwissen erforderlich, um Krebspatienten angemessen bera­ therapie prinzipiell in klinische Studien einzuschließen, welche ten und behandeln zu können. Dies können aber nur spezialisier­ beispielsweise der Entwicklung neuer Medikamente dienen oder te Krebszentren wirklich überzeugend leisten. Zentren für die ihnen eine umfassende palliative Therapie anzubieten. Versorgung von Krebspatienten sind nicht nur Hochschulkliniken, sondern auch Netzwerke von Krankenhäusern und vertragsärzt­ Leitlinien verbindlicher machen. Um die Qualitätsmängel bei lichen Schwerpunktpraxen. Außerhalb eines solchen Krebszent­ der Behandlung von Krebs­patienten künftig zu verringern, rums kann eine optimale Krebstherapie häufig nicht sichergestellt müssen die sogenannten S3-Therapieleitlinien konsequent wei­ werden. Der Grund: Zur onkologischen Behandlung werden terentwickelt und auf alle Krebsarten ausgedehnt werden. Diese heute Operation, medikamentöse Tumortherapie und Strahlen­ Leitlinien der höchsten Qualitätsstufe werden seit 2008 im therapie eingesetzt. Viele Patienten erhalten diese verschiedenen Leitlinienprogramm Onkologie für die wichtigsten Krebsarten Behandlungs­modalitäten miteinander kombiniert (multimodale erstellt. Sie enthalten sämtliche gesicherten wissenschaftlichen Therapie). Um eine optimale Behandlungsqualität zu gewährleis­ Erkenntnisse zu der entsprechenden Krebsart und bieten damit ten, müssen Fachärzte aus den operativen Fächern, der Inneren eine evidenzbasierte Therapieempfehlung. Die Erstellung dieser Medizin und der Strahlentherapie interdisziplinär eng zusam­ Leitlinien ist sehr aufwendig – sie müssen zudem in kurzen Ab­ menarbeiten. Durch regelmäßig stattfindende Tumorkonferenzen ständen aktualisiert werden, um immer dem neuesten Stand der aller beteiligten Behandler muss für jeden Patienten die optimale medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen. Bislang sind sie je­ Therapiestrategie abgestimmt werden. Außerdem müssen sowohl doch nur Empfehlungen, von denen der behandelnde Arzt ambulante als auch stationäre Versorgungsmöglichkeiten vorge­ problemlos abweichen kann, ohne sich dafür rechtfertigen zu halten werden. Nur so lassen sich nicht notwendige stationäre müssen. Hier besteht Änderungsbedarf: S3-Leitlinien sollten für Aufenthalte vermeiden, die die Krebspatienten unnötig belasten die Krebstherapie verbindlicher werden, so dass jede Abweichung und mit zusätzlichen Kosten für die GKV verbunden sind. Diese von den Leitlinien medizinisch begründet werden müsste. Anforderungen können nur interdisziplinär und sektorenüber­ Auch da, wo die Krebsbehandlung an ihre endgültigen Gren­ greifend organisierte Zentren erfüllen. zen stößt, müssen Versorgungsstrukturen weiter verbessert werden. Unheilbar an Krebs erkrankte Patienten benötigen eine Versor­ Qualitätssicherung. Trotz der in den vergangenen Jahren ge­ gung, die sich an ihren Bedürfnissen orientiert und unnötige machten großen Fortschritte ist die Krebstherapie stellenweise Leiden verhindert. Dazu ist eine enge Kooperation von palliativ­ immer noch durch qualitative Defizite gekennzeichnet. Wie medizinisch ausgebildeten Ärzten und entsprechend geschultem überall im Gesundheitswesen, gibt es auch hier sowohl Unter- als Pflegepersonal notwendig. Eine qualifizierte palliativmedizinische auch Über- oder Fehlversorgung. So kommt es etwa bei Patienten Versorgung muss sowohl ambulant in der häuslichen Umgebung mit Darmkrebs und Lymphknotenmetastasen immer wieder vor, des Patienten als auch in einer Palliativstation oder einem Hospiz dass die Ärzte auf eine Chemotherapie im Anschluss an die möglich sein. Da viele Patienten in der letzten Krankheitsphase Operation verzichten, was zu einer Verschlechterung der Hei­ unter massiven Ängsten leiden, sollten sie in Ergänzung zur Pal­ Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang 5 Gesicherte Erkenntnisse. Für eine permanente Weiterentwick­ lung und Optimierung der onkologischen Therapie sind klini­ sche Studien unverzichtbar. Dies sind in der Regel Studien, in denen eine neue, vermeintlich bessere Behandlungsmethode mit der Standardtherapie ver­glichen wird. Erklären Patienten ihr Einverständnis, können Ärzte sie nach dem Zufalls­prinzip einer Behandlungsgruppe zuordnen. Nur durch solche randomisier­ ten Studien lässt sich sicher bewerten, ob die Heilungschancen durch neue Behandlungen verbessert, die Überlebenszeiten verlängert oder Krankheitssymptome gelindert werden. Ein weiterer wichtiger Baustein für eine Verbesserung der Krebstherapie sind klinische Krebsregister, die wichtige Erkennt­ nisse über die Versorgungsqualität für onkologische Patienten liefern können. Daten klinischer Krebsregister ermöglichen etwa eine Bewertung der Prozessqualität, da sie überprüfbar machen, inwieweit sich die Behandlung von Krebspatienten an den S3-Leitlinien orientiert. Bei Krebserkrankungen, für die keine Evidenz aus hochwertigen Studien vorliegt, können Krebs­ register auch wichtige Erkenntnisse zu Prognose und Behand­ lungsmoglichkeiten liefern. Für eine Optimierung der Krebs­ Patientenorientierte Krebsversorgung Mit über 218.000 Todesfällen pro Jahr ist Krebs in Deutschland die zweithäufigste Todesursache, im Jahr 2010 verstarb jeder Vierte daran. Hinter diesen nüchternen Zahlen stecken Menschen und Schicksale. Die über 100 vorliegenden Empfehlungen des Nationalen Krebsplans zeigen, wie wir die Krebsfrüherkennung und die Versorgung krebskranker Menschen in Deutschland künftig bestmöglich und patientenorientiert weiter entwickeln können. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Ausbau klinischer Krebsregister. Diese stellen Transparenz in der Versorgung her und schaffen einen Qualitätsvergleich zwischen den Einrichtungen. Auf Basis einer klinischen Krebsregistrierung können Kliniken und Praxen Verbesserungsbedarf erkennen und gezielte Maßnahmen zur Optimierung ergreifen. Daher soll der flächendeckende Ausbau klinischer Krebsregister, wie es alle Beteiligten im Nationalen Krebsplan gefordert haben, durch eine gesetzliche Finanzierungsregelung gefördert werden. Zurzeit bereiten wir im engen Dialog mit Ländern und Verbänden eine gesetzliche Regelung für eine flächendeckende Etablierung der klinischen Krebsregister vor. √ Daniel Bahr (FDP) ist Bundesgesundheitsminister. 6 therapie müssen die Daten der Krebsregister noch wirksamer für die Qualitätssicherung genutzt werden. Bislang wurde ex­ klusiv den einzelnen Einrichtungen die Auswertung der eigenen Registerdaten zur Aufdeckung von Qualitätsdefiziten zugänglich gemacht. Die Krebsregisterauswertung der Behandlungsqua­lität sollte zukünftig aber zumindest für die Indikatoren der Strukturund Prozessqualität im Internet institutionsbezogen veröffent­ licht werden. Dann könnte beispielsweise jeder Interessierte für jedes Zentrum recherchieren, über welche fachliche Qualifika­ tion das medizinische Personal verfügt, wie häufig Patienten mit einer bestimmten Krebserkrankung behandelt werden und wie weit sich diese Behandlung an den S3-Leitlinien orientiert. Diese Transparenz würde den Wettbewerb zwischen den Kran­ kenhäusern um eine optimale Behandlungsqualität verschärfen, da Kliniken mit schlechter Behandlungsqualität aufgrund ausbleibender Patienten gegenüber guten Krankenhäuser einen Wettbewerbsnachteil erleiden würden. Vermeidung wirtschaftlicher Fehlanreize. Das aktuell gül­tige Vergütungssystem enthält massive wirtschaftlich Fehlanreize. So sind für Krankenhäuser und Ärzte technisch aufwendige Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden wie bestimmte La­bortests, intravenöse zytostatische Chemotherapie oder nu­ klearmedizinische Untersuchungen oder Behandlungen finan­ ziell besonders attraktiv. Unzureichend honoriert werden hin­ gegen primärärztliche Leistungen wie Hausbesuch, Erhebung der Krankengeschichte, körperliche Untersuchung sowie die ausführliche Beratung von Krebspatienten und ihren Angehö­ rigen, obwohl diese Leistungen einen erheblichen Zeitaufwand bedeuten. Diesem Ungleichgewicht sollte entgegengewirkt werden. Eine stärkere persönliche Zuwendung des Arztes ent­ spricht dem Bedürfnis vieler Krebspatienten und verhindert Belastungen durch medizinisch nicht notwendige Maßnahmen. Durch eine angemessenere Vergütung primärärztlicher Leistun­ gen könnte man gleichzeitig die optimale personelle Ausstattung in der Krankenversorgung finanziell absichern und dem sonst drohenden Mangel an qualifizierten Therapeuten und Pflegen­ den entgegenwirken. Die Ressourcen der GKV müssen so eingesetzt werden, dass der Nutzen für Krebspatienten maximal ist. Dazu müssen erheb­ liche Widerstände überwunden werden, da bei Auseinanderset­ zungen in der Gesundheitspolitik meist nicht der Patienten­nutzen das entscheidungsrelevante Kriterium ist, sondern der wirtschaft­ liche Vorteil von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten, Apothekern, pharmazeutischer Industrie oder Geräte- und Hilfsmittelherstellern. Nur wenn sich die Gesundheitspolitiker von den Lobbyisten dieser Leistungsanbieter unabhängig machen, lässt sich ein optimales Versorgungskonzept für Krebspatienten erfolgreich umsetzen. √ Professor Dr. Axel Heyll ist Leiter des Kompetenz Centrums Onkologie der Medizinischen Dienste der Gesetzlichen Krankenversicherung, angesiedelt beim MDK Nordrhein in Düsseldorf. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: BMG, privat liativmedizin auch die Möglichkeit einer psychotherapeutischen oder seelsorgerischen Betreuung angeboten bekommen. Professor Dr. Dirk Kaiser ist Chefarzt und ärztlicher Direktor der Klinik für Thoraxchirurgie der Lungenklinik Heckeshorn am HELIOS-Klinikum Emil von Behring in Berlin. LUNGENKREBS »Das ist schon fast russisches Roulette« Masse bringt Klasse – je mehr Lungenkrebspatienten in einer Klinik operiert werden, desto besser die Performance. Dirk Kaiser erklärt, warum Lungenkrebszentren eine optimale medizinische Versorgung gewährleisten können und die Wahl der falschen Klinik unnötig oft für Patienten tödlich ausgeht. Gibt es Kliniken, die bei Lungenkrebs besser operieren als andere? Ja, das ist ganz eindeutig so. In Deutsch­ land erkranken jährlich zirka 52.000 Menschen an Lungenkrebs, 14.000 von ihnen müssen operiert werden. Lungen­ krebspatienten, die in Kliniken operiert werden, welche diese Eingriffe nur selten durchführen, haben gegenüber Patienten, die eine hoch spezialisierte Klinik auf­ suchen, ein bis zu l5-fach höheres Risiko zu sterben. Da ist die Wahl der falschen Klinik schon fast russisches Roulette. Eine Vergleichsstudie aus Niedersachsen hat beispielsweise ergeben, dass in Klini­ ken mit weniger als 20 Eingriffen pro Jahr die Sterblichkeitsrate bei 15 Prozent lag. Bei Krankenhäusern mit bis zu 100 Ein­ griffen sank die Sterblichkeitsrate bereits auf 8,3 Prozent, bei mehr als 150 Opera­ tionen waren es nur noch 5,4 Prozent. Und das geht noch besser: Es gibt auch Kliniken, unter anderem meine, da liegt die Sterblichkeit mittlerweile bei gerade mal einem Prozent. Woran liegt das? Die Sterblichkeit in der Thoraxchirurgie ist umgekehrt proportional abhängig von der Anzahl der operierten Fälle. Dieser Zusammenhang ist eindeutig nachweisbar. Bei Lungenkrebsoperationen stirbt der Patient in der Regel nicht auf dem OPTisch, sondern in der Phase unmittelbar nach dem Eingriff. Es bringt Ihnen also gar nichts, wenn Sie von einer Koryphäe persönlich operiert werden, aber in der Nacht niemand früh genug eventuell auftretende Komplikationen entdeckt. Sie brauchen in einer spezialisierten Klinik ein hochqualifiziertes Team, das Tag und Nacht mit gleichbleibender Qualität eine optimale operative und nachoperative Versorgung garantiert. Ein solches Team und die nötige Infrastruktur – am besten inklusive Pneumonologie und Infektio­ logie – ist teuer und amortisiert sich nur über eine entsprechend hohe Fallzahl. Kliniken, die nicht auf solche Eingriffe spezialisiert sind, können so etwas schlicht nicht leisten. Welche Konsequenzen sollte man daraus ziehen? Wir brauchen für diese Lungenkrebsope­ rationen eine Vorgabe von jährlichen Min­ destmengen, die nachgewiesen werden müssen. Nur bei Erreichen einer solchen jährlichen Fallzahl dürfen die Kranken­ häuser einen solchen Eingriff noch anbie­ ten. Der Gesetzgeber hat ja bereits 2004 den Gemeinsamen Bundesausschuss auf­ Wir brauchen für »Lungenkrebsopera‑ tionen eine Mindest‑ mengenvorgabe. « gefordert, solche Mindestmengen für be­ stimmte Eingriffe festzulegen. Das ist de­ finitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Bislang gibt es solche festgelegten Mindest­ mengen zwar schon für verschiedene Ein­ griffe, aber leider noch nicht für die Tho­ raxchirurgie. Wie hoch sollte diese Mindestmenge bei Lungenkrebsoperationen sein? Um eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung zu gewährleisten, braucht eine Klinik min­ Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang destens zwei Thoraxchirurgen. Will sie gewährleisten, dass diese zwei Chirurgen ordentlich ausgelastet sind, sollten es aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Tho­ raxchirurgie rund 100 bis 120 Lungen­ krebsoperationen jährlich sein. Die Deut­ sche Krebsgesellschaft (DKG), die vor drei Jahren damit begonnen hat, Krebszentren zu zertifizieren, sieht den Bedarf etwas niedriger. Die DKG setzt im Rahmen ihrer Zertifizierung die Mindestmenge bei 75 jährlichen Lungenkrebsoperationen an. Dieser Zertifizierungsprozess, den bislang 27 Lungenkrebszentren erfolgreich durchlaufen haben, wird eine weitere Kon­ zentration auf insgesamt weniger, aber dafür hochspezialisierte und damit besse­ re Lungenkrebskliniken zur Folge haben. Warum, eine solche Zertifizierung ist doch gesetzlich nicht vorgeschrieben? Im Rahmen dieser DKG-Zertifizierung werden neben den Mindestmengen vom jeweiligen Krankenhaus auch verschiede­ ne andere Standards verlangt, die die medizinische Versorgung deutlich verbes­ sern. So sind beispielsweise auch neue Therapieansätze mit Hilfe von Biomar­ kern Teil des Zertifizierungsprozesses. Mithilfe der Biomarker lässt sich für vie­ le Patienten die Therapie deutlich zielge­ richteter einsetzen – das hilft den Patien­ ten und senkt gleichzeitig die Kosten. Je mehr Kliniken sich zertifizieren lassen, desto größer wird der Druck auf die ver­ bleibenden Kliniken, nachzuziehen. Ich gehe fest davon aus, dass es schon sehr bald eine entsprechende Regelung geben wird, dass nur noch zertifizierte Krankenhäuser entsprechende Lungenkrebsoperationen anbieten können. √ 7 REPORTAGE Optimistisch bleiben Strukturvereinbarung in der Kinderonkologie – das bedeutet mehr qualifiziertes Personal und eine leitlinienorientierte Krebsbehandlung auf modernstem Stand. Was das für den kleinen Tim und seine Mutter bedeutet, hat sich Otmar Müller in der Essener Uniklinik angeschaut. Schmuseeinheiten auf dem Balkon – Tim und Tina Ledwig in der Kinder­onkologie der Essener Uniklinik. 8 Die Flüssigkeit ist hoch toxisch und schenkt doch Leben. Es ist eine Chemotherapie, die Tim hier in der Kinderonkologie der Essener Uniklinik erhält – er hat eine akute Leukämie. Schwere Nebenwirkungen. Zurzeit ist Tim für vier Tage im Krankenhaus, im sogenannten „zweiten Block“. Die Chemo­ therapie bei dieser Leukämieform verläuft in drei Blöcken, im Februar hat der Vierjährige im ersten Block zunächst in mehre­ ren stationären Aufenthalten Vincristin und Alexan in Kombi­ nation mit Kortison bekommen. Jetzt, im zweiten Block, be­ kommt er Methotrexat, kurz MTX. Dieses Medikament bekämpft die Krebszellen, unterdrückt das Immunsystem und ist in hoher Dosierung sehr giftig. Morgen braucht der Junge eine Infusion mit Folsäure als Gegengift. Wie er auf dem Balkon sitzt und spielt, wirkt er fast wie jedes andere Kind seines Alters. Heute geht es ihm recht gut, gestern abend sah das noch anders aus, da war ihm übel und in der Nacht hat er gebrochen. „Die Nebenwirkungen der Medikamente aus dem ersten Block waren schlimmer“, erzählt seine Mutter, „da hatte er Lähmungserschei­ nungen in der Hüfte und konnte eine zeitlang nicht mehr laufen. Wenn man sich das angucken muss, ist das schon hart. Aber er hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat einfach wieder angefangen zu krabbeln wie ein Baby“, sagt sie lächelnd. Über­ haupt lächelt sie sehr viel an diesem Tag, lacht und scherzt mit ihrem Sohn. Man sieht ihr die Belastung der vergangenen Mo­ nate nicht an. Tims Chemotherapie läuft voraussichtlich noch bis August. Dann werden ihre Babys bereits auf der Welt sein. Ab Herbst wird Tims Leukämie dann noch über ein Jahr lang ambulant mit Medikamenten therapiert. „Ich habe keine Ahnung wie, aber ich weiß, dass wir auch die nächsten Monate irgendwie hinbekommen werden“, sagt seine Mutter und fügt hinzu: „Ich versuche, optimistisch zu bleiben, alles andere hätte doch sowie­ so keinen Sinn.“ Ein großes Netzwerk aus Freunden und Fami­ lie unterstütze sie, sagt sie noch und strahlt angesichts der bevor­ stehenden Zeit eine fast unglaubliche Ruhe und Zuversicht aus. Gut vorbereitet. Tina Ledwig weiß, was noch auf sie zukommt. „Ich habe hier auf der Station das Gefühl, optimal informiert und vor allem ernst genommen zu werden“, sagt sie. Als zu Beginn der Erkrankung in einer ersten Klinik bei Routineuntersuchun­ Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: Jochen Tack D as Thermometer zeigt bereits am frühen Morgen 25 Grad, die Luft in der Essener Innenstadt ist feucht und drückend. Der vierjährige Tim und seine Mutter Tina Ledwig (Namen geändert) sitzen unter der Markise auf dem Balkon und schmusen. Tims Mutter hat einen kugelrunden Bauch, sie erwartet in den nächsten Wochen Zwillinge. Die Atmosphäre wirkt friedlich und intim, Tim ist heute sehr an­ hänglich. Auf dem Tisch liegen Bananenchips und Gummibär­ chen. Tim nimmt sich den kleinen ICE-Zug vom Tisch, der so schön tuten kann und spielt völlig versunken. Er singt dabei Einschlaflieder vor sich hin. Aus seiner Hose kommt seitlich ein dünner Plastikschlauch, der quer über den Tisch hängt und an einer baumelnden Infusionsflasche endet. Aus dieser Infusions­ flasche tropft eine neongelbe Flüssigkeit in den kleinen Körper. Tägliche Besprechung: Die Ärzte überprüfen die Akten der kleinen Patienten und planen die weitere Diagnostik und Therapie (oben). Prof. Dr. Gudrun Fleischhack untersucht ihren kleinen Patienten Tim Ledwig (links). muss, sei sein letzter Wille gewesen, dass es sein kürzlich bekom­ menes Geburtstagsgeschenk an ein anderes Kind auf der Station weiterschenken möchte. „In solchen Momenten kann ich mich dann gegen die Tränen auch nicht wehren und das ist dann auch in Ordnung. Wenn man das nicht mehr zulassen könnte, hätte man den falschen Beruf“, sagt die Oberärztin mit leiser Stimme. Verbesserte Behandlung. Jeden Tag analysieren die Oberärzte gen Auffälligkeiten in Tims Blutbild gefunden wurden, hat sie dort niemand über den Verdacht auf Krebs informiert. „Man sagte mir, es gebe Auffälligkeiten, die ich stationär abklären sollte. Erst hier in der Uniklinik kam Frau Professor Fleischhack zu mir und hat Tacheles geredet.“ Kein leichter Job. Die Oberärztin Gudrun Fleischhack hat nach ihrer Visite die Befunde der durchgeführten Untersuchun­ gen und passen entsprechend die Therapie an. Dabei orientieren sich die Ärzte an den aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien. In der Krebsbehandlung von Kindern gilt in Deutschland seit 2006 ein hoher Standard. Damals einigten sich Ärzte, Kran­ kenhäuser und Krankenkassen auf ein optimiertes Behandlungs­ konzept. „Diese sogenannte Strukturvereinbarung hat in vielen Kliniken die Behandlung deutlich verbessert“, sagt Gudrun Fleischhack. Die entsprechenden Vorgaben wurden vom Ge­ meinsamen Bundesausschuss (GBA), dem höchsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung, erarbeitet. Sie gelten zum einen für die ­Behandlung, zum anderen für die Menge und vor Routine in solchen Fällen. Sie arbeitet seit 20 Jahren in diesem Job. Rund 120 bis 130 Kinder kommen jedes Jahr mit der Dia­ gnose Krebs neu auf die 17-Betten-Station. Damit gehört die Essener Uniklinik zu den fünf größten Kinderkrebszentren in Deutschland. Die jüngsten Kinder, die zu ihr gebracht werden, sind Neugeborene, bis 18 Jahre sind alle Altersklassen vertreten. Immerhin rund drei Viertel Erst hier in der Uniklinik kam Frau Fleischhack der kleinen Patienten können geheilt werden. Es zu mir und hat endlich Tacheles geredet. gehört zu den Aufgaben der Oberärztin, den Eltern zunächst den Verdacht und dann die Gewissheit mitzuteilen, dass ihr Kind an Krebs erkrankt ist. Kein leichter allem Qualifikation des Personals. Der gewünschte Effekt: In Job. „Es ist natürlich deutlich einfacher, beim Überbringen der Kinder­onkologie ist eine Behandlung auf dem aktuellen dieser Nachricht Optimismus zu verbreiten, wenn die Prognose Stand der Wissenschaft Standard, die Therapie erfolgt in der für das Kind gut ist“, sagt die Fachärztin. Sie konzentriert sich Regel in sogenannten Therapieoptimierungsstudien. Kranken­ dann darauf, die Therapieoptionen zu besprechen und klärt die häuser, die die notwendige Therapiequalität nicht aufweisen, Eltern über die hohen Heilungschancen auf. Bei den schwierigen behandeln keine Krebspatienten im Kindesalter mehr. und den hoffnungslosen Fällen versucht sie, Ruhe auszustrahlen und eine professionelle Distanz zu wahren. Denn in diesem Gute Aussichten. Tim muss sich mit solchen Fragen nicht schweren Moment brauchen die Eltern eine Stütze, jemand, der auseinandersetzen. Es ist mittlerweile Nachmittag und er sitzt ihnen Hilfe anbietet und sagt, wie es weitergeht und nicht etwa wieder auf dem Balkon der Essener Uniklinik und schmust mit einen Arzt, der mit den Eltern weint und selber Trost braucht. seiner Mutter. Auf seinem Kopf sprießt ein wenig blonder Flaum, „Das ist sicher nicht immer ganz einfach, schließlich kennt man der im Licht der Markise glänzt. Die Bananenchips sind aufge­ die Eltern und ihre Vorgeschichte nicht und weiß nicht, wie sie gessen und auch die Infusionsflasche mit der neongelben Flüssig­ darauf reagieren, dass ihr Kind sterben wird. Aber für mich keit ist leer. Das Medikament arbeitet jetzt in seinem Körper. persönlich ist es noch viel schlimmer, wenn wir erkennen müs­ Die Chancen, dass er wieder gesund wird, stehen sehr gut, sagt sen, dass wir ein Kind verlieren werden, um dass wir lange ge­ seine Ärztin. Tina Ledwig hat die Augen geschlossen und genießt kämpft haben.“ Nach einigen Jahren Therapie mit vielen Hoff­ die Ruhe. Sie sieht zufrieden aus. √ nungen und Rückschlägen baue man ein sehr enges Verhältnis zu den Eltern und ihrem Kind auf, erklärt die Oberärztin. Als Otmar Müller ist freier gesundheitspolitischer Fachjournalist aus Köln kürzlich ein Kind nach längerer Therapie erfuhr, dass es sterben und schreibt regelmäßig für G+G. » Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang « 9 KINDERONKOLOGIE SUCHTSELBSTHILFE Heilung für die Kleinsten Die Strukturvereinbarung in der Kinderonkologie sichert eine moderne Krebsversorgung nach aktuellstem Stand der Wissenschaft. Bundesweit gültige, einheitliche Therapiepläne sorgen für eine weltweit einmalig hohe Heilungsrate von 81 Prozent. Von Frank Berthold B ösartige Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sind selten, stellen in Deutschland nach Unfällen aber immer noch die zweithäufigste Todesursache bei Kindern dar. Jedes Jahr wird bei etwa 1.800 Patienten unter 18 Jahren die Diagnose Krebs gestellt. Rund 400 von ihnen sterben innerhalb von zehn Jahren. In den vergangenen drei Jahrzehnten konnte die Heilungsrate auf 81 Prozent gesteigert werden. Damit liegt Deutschland im Versorgungsstandard weltweit an der Spitze. Die Qualitätssicherungsvereinbarung von 2006 ermög­ licht, dass alle Patienten unter 18 Jahren bundesweit nach einheit­ lichen Therapieplänen behandelt werden, sichert das erreichte Niveau und baut es aus. Die Therapiepläne werden in Arbeits­ gruppen der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hä­ matologie (GPOH) entwickelt, zertifiziert und regelmäßig dem aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst. Aktuell gibt es 25 GPOH-Therapieoptimierungs­studien. Die Therapieempfeh­ lungen der GPOH sind die Richtschnur für Diagnostik, Be­ handlung und Nachsorge und damit für das Überleben und die Überlebensqualität der kleinen Patienten essentiell. Als Folge dieser Vereinbarung wurden von den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen im August 2008 Empfehlungen für die Krankenhausvertragsverhandlungen verabschiedet, die eine angemessene Finanzierung der Referenzzentren ermöglichen soll. Diese Empfehlung ist in den Folgejahren fortgeschrieben worden, wird gerade aktualisiert und hat sich bewährt. Sie legt einheitliche Kriterien für Leistungen fest, aus denen sich ein unmittelbarer Nutzen für die Kinder ergibt. Dazu gehört bei­ spielsweise die Beratung der örtlichen Ärzte durch die Studien­ Zentrale Beratung als Erfolgsfaktor. Ein wesentlicher Erfolgs­ 10 Die Heilungsrate bei Krebspatienten unter 18 Jahren liegt bei 81 Prozent. Damit liegt Deutschland weltweit an der Spitze. leitung und Studienärzte aller beteiligten Fachdisziplinen. So lässt sich das Risko einer Fehldiagnose und damit einer Fehl­ behandlung deutlich verringern. Zudem erhalten die behan­ delnden Ärzte zusätzliche krankheitsspezifische Informationen für die Auswahl des geeigneten Behandlungspfades. Die Strukturvereinbarung für die Kinderonkologie von 2006 und deren Umsetzung ist die Grundlage dafür, dass das erreich­ te Niveau der Diagnostik und Behandlung für Krebserkrankun­ gen im Kindesalter beispielgebend ist und künftig weiter ausge­ baut werden kann. Die Zahl der seit 1980 diagnostizierten und überlebenden Kinder hat im Jahr 2010 bereits die Zahl von 40.000 überschritten. √ Professor Dr. Frank Berthold leitet die pädiatrische Onkologie und Hämatologie an der Universitätsklinik Köln. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: argum/Christian Lehsten, BilderBox.com faktor der Therapieoptimierungsstudien ist die zentrale Beratung der einzelnen Behandlungszentren durch die Studienleitung. Die Selbstverwaltung hat die große Bedeutung der Studien- und Referenzeinrichtungen für die Qualität der medizinischen Versorgung erkannt: In beispielgebender Zusammenarbeit ei­ nigten sich Vertreter der Patienten, der Krankenkassen, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, des Medizinischen Diens­ tes der Krankenkassen (MDK) und der kinder­onkologischen Fachgesellschaft auf strukturelle Anforderungen für die Qualitäts­ sicherung bei der stationären Versorgung von krebskranken Kindern. 2006 wurden diese in der Vereinbarung des Gemein­ samen Bundesausschusses entsprechend umgesetzt. Die Struk­ turvereinbarung beschreibt Anforderungen zur Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität an kinderonkologischen Zentren und macht sie anhand einer Checkliste leicht überprüfbar. Mit der Vereinbarung verpflichten sich die Zentren, ihre Patienten nach deren Einwilligung entsprechend den aktuellen Studien zu behandeln und die in den Protokollen vorgeschriebenen Verfahren zur Referenzdiagnostik durchzuführen. Der Anteil der so versorgten Patienten liegt bundesweit bei 93,4 Prozent. Mit zunehmendem Alter steigt das ProstatakrebsRisiko. Die PrefereStudie soll nun klären, welcher von vier Therapie­ ansätzen am besten ist. PROSTATAKREBS Erkenntnis durch Evidenz Zur Behandlung des Prostatakrebses gibt es verschiedene Therapieansätze. Doch welche Behandlung ist die Beste? Die Langzeitstudie „Prefere“ soll nun auf wissenschaftlicher Basis herausfinden, welche Behandlungsmethode am wirkungsvollsten ist. Von Claudia Steinau J ährlich erkranken in Deutschland rund 67.000 Männer an Prostata­ krebs. Dieser ist damit die häufigs­ te bösartige Krebserkrankung unter Männern. Die meisten Betroffenen sind über 60 Jahre alt, aber auch bereits mit 45 Jahren tritt Prostatakrebs relativ häufig auf. Doch welche Behandlungsmethode ist für Patienten mit lokal begrenztem Prostatakarzinom die beste? Mit einer weltweit einzigartigen randomisierten Studie, die Anfang des nächsten Jahres beginnt, soll diese Frage beantwortet wer­ den, indem die wichtigsten Therapie­ ansätze miteinander verglichen werden. „Prefere – Die Deutsche ProstatakrebsStudie“ wird von einem breiten Bündnis, unter anderem von der Deutschen Krebs­ hilfe e.V. (DKH), der Deutschen Krebs­ gesellschaft (DKG) den wissenschaftli­ chen Fachgesellschaften der Urologen und der Strahlentherapeuten, dem Berufsver­ band der Urologen und allen gesetzlichen Krankenkassen und der privaten Kran­ kenversicherung (PKV) unterstützt. Vier Therapieansätze. Für die Behand­ lung eines lokal begrenzten Prostatakar­ zinoms werden zurzeit hauptsächlich vier Therapieansatze verfolgt: Die vollständi­ ge Entfernung der Prostata (radikale Pro­ statektomie), eine Strahlentherapie von außen durch die Haut (perkutane Strah­ lentherapie), die Bestrahlung durch dau­ erhaft platzierte, reiskorngroße Strahlen­ quellen (Seeds) innerhalb der Prostata (interstitielle Low-Dose-Rate-Brachythe­ rapie, LDRBT) und eine aktive Beobach­ tung mit regelmäßigen medizinischen Kontrolluntersuchungen, bei der eine Therapie mit den ersten drei Methoden erst bei einem erkennbaren Fortschreiten der Erkrankung beginnt (Active Surveil­ lance). Bislang gibt es nur für die Operation den Nachweis aus einer randomisierten Studie, dass Operieren besser ist als Ab­ warten und Beobachten. Eine Studie, die alle vier unterschiedlichen Therapiemög­ lichkeiten miteinander vergleicht, gibt es jedoch nicht. Bei der Diagnose eines Prostatakarzi­ noms wird heute am häufigsten die Pro­ chytherapie gegenüber den drei anderen Therapieoptionen untersucht und so alle relevanten Therapiemöglichkeiten ins Rennen schickt – damit hatte der GBA den Startschuss für diese wichtige Studie gegeben. Die Rekrutierungsphase von Patienten für die Prefere-Studie wird vor­ aussichtlich fünf Jahre dauern, einschließ­ lich der Vor- und Nachbereitungsphase ist die Studie auf 17 Jahre angelegt. Ins­ gesamt werden rund 7.600 Patienten mit den verschiedenen Therapien jeweils op­ Mehrere Universitäten beteiligen sich an der Studie, die auf 17 Jahre angelegt ist. stata vollständig entfernt, was aber hohe Risiken von Nebenwirkungen wie Impo­ tenz und Inkontinenz mit sich führt. Die Brachytherapie ist weniger invasiv als eine Operation. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung kann jedoch keine Aus­sage darüber getroffen werden, ob sie bei einem lokal begrenzten Prostatakarzinom den drei anderen Behandlungsmethoden überlegen, ebenbürtig oder unterlegen ist. Deshalb hat der Gemeinsame Bundes­ ausschuss (GBA) im Dezember 2009 beschlossen, die Beratungen zur Aufnah­ me der Brachytherapie in den ambulanten Leistungskatalog der gesetzlichen Kran­ kenversicherung auszusetzen, bis weitere Studien verfügbar sind. Der GKV-Spit­ zenverband hatte zuvor gemeinsam mit dem Institut für Qualität und Wirtschaft­ lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) das Design für eine solche Studie entwi­ ckelt, die einen Vergleich von Wirksam­ keit und Nutzen der interstitiellen Bra­ Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang timal behandelt. Nur so lässt sich evidenz­ basiert herausfinden, ob eine der Metho­ den den anderen überlegen ist. Einmaliges Studiendesign. Mehrere Universitätskliniken beteiligen sich an der Prefere-Studie, die Studienleitung haben die Universitäten Homburg (Urologie) und Ulm (Strahlentherapie). Teilnehmen­ de Patienten werden „randomisiert“, also nach dem Zufallsprinzip einer der vier Therapieoptionen zugeteilt. Sie können allerdings ihre Präferenz für bestimmte Therapien äußern und bis zu zwei Thera­ pieoptionen von vornherein ausschließen. Hierdurch wird das fast Unmögliche er­ reicht, dass die Betroffenen nach ausführ­ licher Aufklärung ihren Wunsch äußern können und dennoch eine kontrollierte Studie möglich ist. √ Claudia Steinau ist Redakteurin für Öffentlichkeitsarbeit beim AOK-Bundesverband. 11 ZERTIFIZIERUNG Top-Therapie mit Zertifikat Immer mehr Krebszentren lassen sich durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizieren. Diese bescheinigt damit eine moderne Krebstherapie – evidenzbasiert, interdisziplinär und auf den aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien basierend. Von Johannes Bruns und Simone Wesselmann D ie Betreuung der onkologischen Patienten hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Wäh­ rend früher die Krebstherapie vornehmlich durch eine Fachdisziplin beziehungsweise durch einen Facharzt geprägt war, ist heute die interdisziplinäre Behandlung der Pa­ tienten zum Standard der Therapie geworden. So entscheidet bei der Behandlung einer Patientin mit Brustkrebs heute nicht mehr allein der Gynäkologe über Art und Abfolge der Therapie. Vielmehr werden im Rahmen der interdisziplinären Tumorkon­ ferenzen und Qualitätszirkel unter Mitwirkung und mit der Expertise aller relevanten Fachdisziplinen wie der Strahlenthe­ rapie, Radiologie, Pathologie und Onkologie die Entscheidungen über Behandlungsabläufe und -inhalte festgelegt. Doch die moderne Krebstherapie ist noch mehr: Im Sinne einer multipro­ fessionellen Betreuung müssen neben den medizinischen Fach­ richtungen auch die Vertreter der Sozialarbeit, Pflege, Psycho­ onkologie und der Selbsthilfe in das Versorgungskonzept einbezogen werden, um den Patienten und seine Angehörigen in jeder Phase und in jedem Bereich seiner Erkrankung kompe­ tent zu behandeln, zu unterstützen und zu beraten. Die Ent­ scheidungen für die bestmögliche Behandlung der Patienten müssen dabei auf Grundlage des aktuellen Wissens getroffen werden und damit auf Grundlage von evidenzbasierten Leit­ linien. Verbesserung durch Zertifizierung. Die Deutsche Krebsge­ sellschaft (DKG) setzt dieses Konzept einer modernen Krebs­ therapie seit 2003 mit der Zertifizierung der ersten Brustkrebs­ zentren um und hat damit maßgeblich zur Weiterentwicklung der onkologischen Versorgung beigetragen. Das Zertifizierungs­ system ist grundlegender Bestandteil des 3-Stufen-Modells, das ein wichtiger Baustein des 2008 initiierten Nationalen Krebs­ plans der Bundesregierung ist. In dem 3-Stufen-Modell bilden die Organkrebszentren, die jeweils nur eine spezifische Krebs­ erkrankung behandeln, die möglichst flächendeckend arbeiten­ de Basis. Die sechs häufigsten Krebserkrankungen in Deutsch­ Deutlicher Anstieg von Zertifizierungen 250 Darmkrebszentren Brustkrebszentren 200 100 Prostatakrebszentren Gynäkologische Krebszentren 50 Hautkrebszentren Lungenkrebszentren 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Obwohl eine Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft nicht verpflichtend ist, haben sich in den vergangenen sieben Jahren rund 730 Krebszentren zertifizieren lassen. Quelle: DKG 12 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Foto: BSIP/doc-stock RM GmbH 150 Qualitätsmanagement – für die Zentren ist die wiederholte kritische Reflexion der eigenen Arbeit eine wichtige Maßnahme, um die eigene Qualität stetig weiter zu entwickeln. land, also Brust-, Darm-, Prostata-, Haut-, Lungenkrebs sowie die gynäkologischen Krebserkrankungen sind im Rahmen der Organkrebszentren behandelbar. Die Onkologischen Zentren, als zweite Stufe des Modells, betreuen hingegen verschiedene Tumorerkrankungen unter ihrem Dach, dabei vor allem auch seltenere Tumorerkrankungen, die einen höheren Grad der Spezialisierung notwendig machen. Die dritte Stufe des Modells wird durch die Onkologischen Spitzenzentren repräsentiert, die durch die Deutsche Krebshilfe gefördert werden. Ihr Schwer­ punkt liegt neben der klinischen Versorgung vor allem auf Forschung und Lehre. Ungeachtet der unterschiedlichen Auf­ gaben der jeweiligen Krebszentren sind die Anforderungen an die Strukturen und Prozesse in der klinischen Versorgung, die im Rahmen der Zertifizierung überprüft und erfüllt werden müssen, für alle drei Stufen einheitlich. Permanente Reflexion. Gegenwärtig stellen sich rund 730 Zentren jährlich auf freiwilliger Basis dem Zertifizierungspro­ zess. Die zertifizierten Zentren setzen die beschriebenen Anfor­ derungen an eine moderne, interdisziplinäre und umfassende Krebstherapie auf Grundlage der evidenzbasierten Leitlinien um und stellen ihre Strukturen, Prozesse und vor allem Ergeb­ nisse im Rahmen der vor Ort stattfindenden Begehung (Audit) dar. Die jährlich zu wiederholenden Audits werden durch on­ kologisch tätige Fachärzte mit entsprechender Weiterbildung durchgeführt. Für die Zentren ist die jährliche kritische Reflexion der eige­ nen Arbeit im Rahmen der Audits eine wichtige Maßnahme, um die eigene Qualität stetig weiter zu entwickeln. Die Qualität der onkologischen Versorgung, beispielsweise die geforderte interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit oder die Umsetzung der Leitlinieninhalte, wird im Zertifizierungs­ prozess auf den sogenannten Kennzahlenbögen festgehalten, die entsprechenden Ergebnisse werden im Audit besprochen. Die Qualitätsergebnisse werden allerdings nicht nur dem zerti­ fizierten Krebszentrum selbst zur Verfügung gestellt. Auch alle anderen zertifizierten Zentren erhalten diese Ergebnisse – aller­ dings nur in anonymisierter Form, sie sind also keinem speziel­ len Krebszentrum zuzuordnen. Damit macht die DKG die Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Qualität der onkologischen Versorgung bundesweit transparent. Die Krebszentren nutzen die Auswertungen, um ihre eigenen Ergebnisse mit denen anderer Zentren zu vergleichen, sie inner­ halb ihrer Steuerungsgremien zu diskutieren und daraus gege­ benenfalls Potenzial für Qualitätsverbesserungen abzuleiten. Des Weiteren sind die Jahresauswertungen auch für die Leitliniengruppen, die die evidenzbasierten onkologischen Leitlinien erstellen, wichtig. Mit den Jahresauswertungen wird für die Leitliniengruppen sichtbar, in welchem Maße die Krebs­ zentren die Leitlinien im klinischen Alltag umsetzen. Darüber hinaus entwickeln die interdisziplinären Zertifizierungskom­ missionen der DKG mit diesen Ergebnissen die Inhalte des Zertifizierungssystems stetig weiter. Patienten einbeziehen. Eine moderne Krebstherapie ist ohne die Einbeziehung der Patienten und ihrer Angehörigen nicht umsetzbar. Das Zertifizierungssystem fördert und fordert die Einbeziehung der Patienten nicht nur in den Zentren vor Ort. Dies geschieht auch auf übergeordneter Ebene, etwa durch Beteiligung der Patientenvertreter in den Zertifzierungskom­ missionen, in denen die Anforderungen für die Zertifizierung festgelegt werden. Darüber hinaus wird dem Patienten und seinen Angehörigen mit dem Gütesiegel der Zertifizierung jedoch auch eine Entscheidungshilfe geboten. Das Zertifikat der Deut­ schen Krebsgesellschaft gibt dem Patienten die Sicherheit, dass das Zentrum bei seiner Erkrankung hohe Qualitätsmaßstäbe erfüllt. Die Neuerkrankungsraten und das Vorkommen von Krebs­ erkrankungen werden weiterhin zunehmen. Unter dieser Vor­ aussetzung ist es im Interesse Aller unumgänglich, Grundlagen und Inhalte einer modernen Krebstherapie zu definieren, die eine umfassende und interdisziplinäre Betreuung der Patienten auf Basis des aktuellen diagnostischen und therapeutischen Wissens ermöglichen. Mit den Inhalten des Zertifizierungssys­ tems der Deutschen Krebsgesellschaft werden diese Ziele erreicht und bundesweit in der klinischen Versorgung umgesetzt. √ Dr. Johannes Bruns ist Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft, Dr. Simone Wesselmann leitet dort den Bereich „Zertifizierung“. 13 DISEASE MANAGEMENT Im Chaos Halt finden Rund 38.000 Frauen mit Brustkrebs profitieren vom strukturierten Behandlungsprogramm AOK-Curaplan. Hier übernimmt der Frauenarzt die Koordination der komplexen Behandlung und sorgt für eine optimal auf die Patientin abgestimmte Therapie. Von Astrid Maroß Individuell abgestimmte Behandlung. Die DMP schaffen einen einheitlichen Standard für die Behandlung der betrof­ fenen Frauen. So tragen sie dazu bei, mög­ liche Defizite in der Versorgung zu behe­ ben. Sie helfen, dass jede Patientin eine auf sie abgestimmte Behandlung erhält, dass alle medizinischen Experten rei­ bungslos zusammenarbeiten und dass wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse zum Behandlungsstandard gehören. Nicht zuletzt geht es auch darum, dass die betroffenen Frauen ihre Situationen über­ blicken und verstehen können. Die psy­ chosoziale Betreuung ist von Anfang an in das Programm einbezogen; die Be­ handlung ist ganzheitlich ausgerichtet. Die medizinischen Inhalte der struk­ turierten Behandlungsprogramme sind von Experten erarbeitet worden. Sie wer­ den vom Gemeinsamen Bundesausschuss 14 regelmäßig an die neuesten medizinischen Erkenntnisse angepasst und auf der Basis von wissenschaftlich erarbeiteten Leit­ linien aktualisiert. Ein Frauenarzt koordiniert im DMP den gesamten Behandlungsablauf. Mit ihm kann die Frau jeden Schritt von Dia­ gnose und Therapie besprechen und wich­ tige Entscheidungen gemeinsam abstim­ beantworten. Dabei geht es um individu­ elle Leistungsangebote und den Ablauf von Versorgungsschritten: Wie kann ich eine Reha machen? Wo gibt es psycholo­ gische Unterstützung? Wo kann ich mich für einen Sportkurs anmelden? Es werden konkrete Hilfen vermittelt, die zur per­ sönlichen Situation der Frau passen – zum Beispiel zur Wiedereingliederung in den Die psychosoziale Betreuung ist in die ganzheitlich ausgerichtete Behandlung einbezogen. men. Der Arzt übernimmt auch die nötige Koordination mit anderen Ärzten und Kliniken, die ebenfalls in das DMP eingebunden sind. Alle wesent­lichen Be­ funde, Therapien und mögliche Kompli­ kationen werden in einer elektronischen Dokumentation erfasst. Diese Dokumen­ tation hilft den Ärzten, in der Praxisrou­ tine keine wichtigen Bereiche, wie etwa ein beginnendes Lymph­ödem, zu über­ sehen. Vorbeugung und Behandlung von Komplikationen sollen so möglichst zügig beginnen. Nach dem Behandlungstermin sollte jede Patientin einen Ausdruck der Dokumentation erhalten, so dass sie jeder­ zeit den Überblick über ihren Behand­ lungsstand hat. Konkrete Hilfen. Mehrere AOKs bieten den betroffenen Frauen im Rahmen von AOK-Curaplan zusätzliche Hilfen und persönliche Betreuung an. Bei einigen AOKs nimmt eine auf Brustkrebs spezi­ alisierte Beraterin direkt Kontakt mit der betroffenen Frau auf, um sich als persön­ liche Ansprechpartnerin bekannt zu ma­ chen und konkrete Fragestellungen zu Beruf oder zur Bewältigung des Alltags. Darüber hinaus erhalten alle BrustkrebsPatientinnen, die an AOK-Curaplan Brustkrebs teilnehmen, ein umfangreiches Buch zu allen Themen von Diagnostik und Behandlung bis zur Nachsorge. Mit dem „AOK Brustbuch“ können sie sich über die anstehenden Themen informie­ ren, um dann im Arztgespräch gezielter nachfragen und mitentscheiden zu kön­ nen. Einige AOKs bieten den betroffenen Frauen zusätzlich einen regelmäßigen Newsletter an, der sie über aktuelle The­ men informiert und ihnen bei der Bewäl­ tigung der Erkrankung helfen soll. Das strukturierte Behandlungspro­ gramm endet fünf Jahre nach Behand­ lungsbeginn der Erkrankung oder eines späteren Wiederauftretens (Rezidiv). Die langfristige Nachsorge außerhalb des Pro­ gramms erfolgt weiterhin beim Frauen­ arzt. Frauen, bei denen der Krebs bereits gestreut hat, können das DMP Brustkrebs unbegrenzt in Anspruch nehmen. √ Dr. Astrid Maroß ist beratende Ärztin beim AOK-Bundesverband. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: Your_Photo_Today, BilderBox.com D ie Diagnose Brustkrebs tritt oft unerwartet in das gewohnte Leben. Alles ist plötzlich in Frage gestellt. Neben den schwierigen Entschei­ dungen zu den anstehenden Behandlun­ gen sind viele Ängste und Fragen zum Umgang mit der Krankheit da. In dieser Situation bieten strukturierte Behand­ lungsprogramme (Disease-ManagementProgramme, kurz DMP) einen Rahmen, in dem die betroffenen Frauen umfassend behandelt und gut betreut werden. Knapp 130.000 gesetzlich versicherte Frauen in Deutschland profitieren aktuell von der Teilnahme am DMP Brustkrebs. In die Programme „AOK-Curaplan“ der Ge­ sundheitskasse sind etwa 38.000 Patien­ tinnen eingeschrieben. Die Teilnahme ist freiwillig und für die Patientin kostenlos. NIEDERLANDE Straff strukturiert Die Krebsversorgung in den Niederlanden ist deutlich strukturierter und zentralisierter als in Deutschland. Leitlinien, Mindestmengen und Qualitätsparameter sorgen dafür, dass die Patienten überall im Land eine Krebsbehandlung mit dem gleichen Standard erhalten. Von Christian Blank D as holländische Gesundheitssystem unterscheidet sich Mindestmengen sind nur einer von vielen Parametern für eine in der onkologischen Versorgung vom deutschen System optimierte Krebstherapie. Anders als in Deutschland können in gravierend. Eine ambulante fachärztliche Versorgung den Niederlanden die Krankenversicherungen mit den Kliniken gibt es hier nicht – und damit auch keine niedergelas­ selektive Behandlungsverträge abschließen. Um die Qualität senen Onkologen. Krebspatienten werden prinzipiell in Kran­ der Krebsbehandlung zu steuern, haben in der Vergangenheit kenhäusern behandelt, womit die in einige Versicherungen die Erfüllung von Deutschland existierende Sektorengrenze selbst definierten Qualitätsparametern in zwischen ambulanter und stationärer die Krankenhaus-Vertragsverhandlungen Krebsversorgung entfällt. einbezogen – einheitliche Qualitätsstan­ Ein weiterer wichtiger Unterschied zu dards gab und gibt es unter den verschie­ Deutschland: In allen Kliniken ist die denen Versicherern bislang jedoch nicht. Behandlung von Krebserkrankungen per Leitlinien eindeutig festgelegt. Das Inte­ Einheitliche Anforderungen. Vor diesem grale Krebszentrum Niederlande (IKNL) Hintergrund – und angesichts der Mindest­ erneuert diese Leitlinien regelmäßig. Eine mengenforderungen der IGZ – haben sich Therapiefreiheit des Arztes, wie es sie in die Fachgesellschaften der internistischen Deutschland gibt, existiert im Bereich der Onkologen (NVMO), der onkologischen onkologischen Versorgung nicht. Dadurch Chirurgen (NVCO) und onkologischen ist die Behandlung weitestgehend standar­ Radiotherapeuten (NVRO) 2009 zur „Stif­ disiert, egal ob man in Amsterdam oder in Mehr als Grachten und Tulpen – die tung Onkologisches Interdisziplinäres Groningen behandelt wird. Damit auch Krebsversorgung in Holland ist vorbildlich. Zusammenarbeiten“ (SONCOS) zusam­ in kleineren Krankenhäusern die Therapie mengeschlossen. Mit festgelegten Qua­ optimal verläuft, müssen sie die Behandlung regelmäßig in litätsanforderungen will der Verbund für einheitliche Standards multidisziplinären Konferenzen – meist per Video – mit einem sorgen und eine Qualitätsbeurteilung durch die Ver­sicherungen Universitätskrankenhaus koordinieren. mit teilweise irreführenden Qualitätsmerkmalen verhindern. Die SONCOS-Anforderungen umfassen dabei nicht nur die jähr­ Ringen um die Qualität. Eine noch stärkere Zentralisierung liche Mindestanzahl von Operationen für die neun Krebs­ der Behandlung soll in Kürze durch eine Vorgabe von Mindest­ behandlungen der IGZ-Liste, sondern für alle Krebsarten. mengen erfolgen. 2009 startete zunächst die staatliche „Inspek­ Darüber hinaus sollen die Kliniken neben einer für jede Krebs­ tion der Volksgesundheit“ (IGZ) eine Initiative, mithilfe von art definierten technischen Ausrüstung (etwa Nukleardiagnos­ Mindestmengen die Qualität der ärztlichen Versorgung bei tik oder OP-Saal mit Gammasonde) auch eine entsprechend bestimmten, hoch komplexen Eingriffen mit geringer Fallzahl qualifizierte, multidisziplinäre personelle Ausstattung vorweisen. zu verbessern. Solche Mindestmengenvereinbarungen würden Diese von SONCOS entwickelten Vorgaben werden Ende zu einer weiteren Zentralisierung führen, da nur die größeren Be­ dieses Jahres an die IGZ übermittelt und öffentlich gemacht. Es handlungszentren mit entsprechend vielen Fällen pro Jahr künf­ ist davon auszugehen, das die Qualitätsvorgaben dann allge­ tig diese Behandlung anbieten könnten. Die IGZ benannte zehn meinverbindlich festgelegt werden und die IGZ künftig die Krankheiten, von denen neun aus dem onkologischen Fachbe­ staatliche Überwachung dieser Vorgaben übernimmt. √ reich stammen – darunter Kopf-Hals-Tumore, Lungen-, Leber-, Darm- oder Blasenkrebs – und forderte für diese Erkrankungen Dr. Christian Blank ist deutscher Onkologe und Forschungsgruppen­ jeweils entsprechende jährliche Mindestfallzahlen. Umgesetzt leiter im Immunologie Department des Niederländischen Krebsinstituts wurden diese Forderungen allerdings bislang nicht. (NKI) in Amsterdam. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang 15 AOK-PROJEKTE Sonne, Wind und Mehr In Hörnum an der Südspitze Sylts herrscht einmal im Jahr so richtig Sommerspaß. Denn „Sommerspaß“ heißt die jährliche Ferienfreizeit der AOK Rheinland/Hamburg für krebskranke Jugendliche und ihre Freunde. Im Juli oder August verleben 14- bis 17-Jährige im Freizeitheim „Dünenhof“ in Hörnum zehn unbeschwerte Tage. In diesem Angebot der AOK Rheinland/ Hamburg steckt etwas Besonderes: Denn die jungen Mädchen und Jungen können eine (gesunde) Freundin oder einen (ge­ sunden) Freund mitnehmen. So ist dafür gesorgt, dass die krebskranken Jugend­ lichen eine vertraute Person um sich ha­ ben, die früheren Kontakte mit ihnen wieder aufleben lassen können und die Tage auf Sylt nach oft langer Therapiezeit nicht nur mit ebenfalls Erkrankten verle­ ben. Dieses Integrationsangebot der Ge­ sundheitskasse ist bundesweit einzigartig. 1996 rief die damalige AOK Rheinland ihre Aktion „LICHTBLICK“ ins Leben. Ziel war es, Elternfördervereine von krebs­ kranken Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Ein Jahr später wurde zum ersten Mal eine Ferienfreizeit für krebs­ kranke Jugendliche angeboten, der „Som­ merspaß auf Sylt“. Die jungen Patienten sollten in einer schönen Umgebung mit Spiel, Spaß und Entspannung Urlaub machen können, und auch die Eltern können in diesen Tagen einmal abschal­ ten. Die AOK Rheinland/Hamburg bie­ tet die Ferienfreizeit in Kooperation mit der Deutschen Leukämie-Forschungs­ hilfe – Aktion für krebskranke Kinder e.V., Bonn, an. Die Freizeit wird durch „Cents für kranke Pänz“, die AOK-MitarbeiterSpendenaktion, und mit Einzelspenden finanziert. Das Angebot richtet sich an alle krebskranken Jugendlichen, unabhän­ gig von einer AOK-Mitgliedschaft. √ Margrit Glattes ist Leiterin des Geschäfts­ bereichs Prävention/Gesundheitssicherung bei der AOK Rheinland/Hamburg. Die AOK Sachsen-Anhalt setzt auf einen hohen Qualitätsstandard in der Ver­ sorgung ihrer Versicherten. Gerade bei schweren Krebserkrankungen ist es ganz entscheidend, dass Patienten schnellstmöglich die richtige Therapie erhalten. Die Gesundheitskasse verkürzt ihren Ver­ sicherten den Weg zu einer wirkungsvol­ len Behandlung: Schnell und unkompli­ ziert profitieren krebskranke Versicherte der AOK Sachsen-Anhalt von der so ge­ nannten PET-CT-Diagnostik. PET-CT steht dabei für Positronen-EmissionsTomografie/Computertomografie. Es ist eine Kombination aus hochauflösender anatomischer Bildgebung mittels CT und der Information über Stoffwechselprozes­ se im Körper mittels PET. Patienten mit 16 speziellen Krebserkrankungen wie Lun­ genkrebs oder bösartigen Tumoren des Lymphgewebes bietet diese kombinierte Untersuchungsmethode von PET und CT einen immensen Fortschritt. Die Tech­ nologie ermöglicht es den Ärzten mit nur einer Untersuchung eine genauere Diag­ nose zu stellen. In enger Zusammenarbeit zwischen Klinikum und Arztpraxen kön­ nen auf dieser Basis Therapien nicht nur zielgenau festgelegt werden, sondern auch deren Erfolg anhand von Stoffwechsel­ veränderungen gemessen werden. Durch die Zusammenarbeit aller beteiligten Ärzte ist die Behandlung so optimiert, dass die klinischen und ambulanten Ab­ läufe von der Diagnose bis zur Nachsorge effektiv miteinander verzahnt sind. √ Andreas Arnsfeld ist Pressesprecher der AOK Sachsen-Anhalt. Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Fotos: AOK Rheinland/Hamburg, Andy Ridder/VISUM Unkompliziert zur richtigen Therapie Ins Gespräch kommen Die AOK Baden-Württemberg bietet im Rahmen eines Disease-ManagementProgramms (DMP) für Patientinnen mit Brustkrebs ein niederschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot: die AOK-Ansprechpartnerin für Brustkrebs. Neben der Grundqualifikation als staat­ lich anerkannte Sozialpädagogin verfügen die AOK-Ansprechpartnerinnen über eine Weiterbildung in Psychoonkologie bei der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychosoziale Onkologie. Sie haben somit spezielle Kenntnisse der psychischen und sozialen Belastungen bei Brustkrebs. Kern des Angebots ist eine psychische und sozialpädagogische Unterstützung von Frauen mit Brustkrebs im Umgang mit ihren Ängsten und den Krankheits-, insbesondere Behandlungsfolgen. Die Lebens- und Alltagsbewältigung steht dabei im Mittelpunkt. Die AOK bietet den betroffenen Frau­ en und ihren Familien darüber hinaus eine sozialrechtliche Beratung an und informiert über Hilfs- und Entlastungs­ möglichkeiten. Die Beraterinnen begleiten die Betroffenen während ihrer gesamten Behandlung und entwickeln mit ihnen einen individuellen Reha-Plan. 2.570 Frauen mit Brustkrebs konnten allein in 2011 von den Angeboten der 41 bei der AOK Baden-Württemberg be­ schäftigten Psychoonkologinnen profi­ tieren. Die Gesundheitskasse stößt damit in eine Versorgungslücke: Allenfalls wäh­ rend der stationären Versorgung an den Brustzentren und vereinzelt in Ballungs­ räumen stehen Psychoonkologinnen für die Versorgung von Frauen mit Brustkrebs zur Verfügung. Das Angebot der AOK ist hingegen strukturiert aufsuchend und mit der ärzt­lichen Behandlung im Rahmen des Disease-Management-Programmes vertraglich verknüpft. √ Thorsten Kapitzki-Nagler leitet den Sozialen Dienst der AOK Baden-Württemberg Fotos: BSIP/doc-stock RM GmbH, Christoph Hermann Filderstadt Krebsregister sichert Qualität Klinische Krebsregister sind eine wichtige Datengrundlage für die Verbesserung der Versorgung von Krebspatienten – das fängt mit der wissenschaftlichen Überprüfung der Wirksamkeit von Krebstherapien an und geht bis hin zur Sicherstellung einer hohen Qualität in der individuellen Krebsbehandlung. In Brandenburg wird dieser Weg konse­ quent seit den 1990er-Jahren verfolgt. Ein wichtiger Schritt war die 1995 von den Krankenkassenverbänden mitgetragene freiwillige Finanzierungsvereinbarung, auf deren Basis die klinische Krebsregis­ trierung bis heute sichergestellt und unter anderem die einheitliche Tumordoku­ mentation der fünf regionalen Nachsor­ geleitstellen im Land geregelt wird. Mit der im Dezember 2000 gegründeten „Qualitätskonferenz Onkologie Branden­ burg“ (QKO) etablierte sich schließlich die Einrichtung, die als Vorläufer des künftigen Landeskrebsregisters gelten kann. Der Impuls, klinische Landesregister mit dem Nationalen Krebsplan auf den Weg zu bringen, ging im September 2004 auf die Fachtagung „Frankfurter Initiati­ ve“ zurück. Die Diskussion der Frage, wie klinische Register die Versorgung verbes­ sern und welche Rolle sie im Rahmen der sektorübergreifenden Qualitätssicherung spielen können, wird seitdem auf Bundes­ ebene geführt. Für die zukunftssichere Ausgestaltung der klinischen Krebsregister in den Bundesländern muss die angekündigte Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang gesetzliche Finanzierungsregelung im Detail bewertet werden. Die strukturellen Grundlagen haben die Akteure in Bran­ denburg – darunter maßgeblich die ge­ setzlichen Krankenkassen wie die AOK Nordost – seit langem gelegt. √ Dr. Jürgen Dyck koordiniert für die AOK Nordost den Aufbau des Landeskrebsregisters Brandenburg. 17 FRÜHERKENNUNG Schaden und Nutzen abwägen Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung können Sinn machen – müssen es aber nicht. Denn die Untersuchungen selbst können auch Schäden anrichten, sagt Stefan Gronemeyer. Sie sollten deshalb nur flächendeckend angeboten werden, wenn sie in Studien klare Vorteile nachweisen konnten. K aum ein medizinisches Konzept wirkt so plausibel wie das der Früherkennung von Krankheiten. Vor allem Karzinome, die erst auffällig werden, wenn sie bereits metastasiert haben und dann meist nicht mehr heilbar sind, scheinen für eine Früherkennung prädestiniert zu sein. Deshalb werden entsprechende Untersuchungen seit vielen Jahrzehnten angeboten, flankiert von Kampagnen, die die Be­ völkerung zur Teilnahme motivieren sollen. Mittlerweile ist jedoch die Einsicht gereift, dass die Schaden-Nutzen-Bilanz der verschiedenen Verfahren keineswegs so klar und positiv ist, wie man lange geglaubt hat. Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung sind denkbar vielgestaltig. Sie unterscheiden sich zunächst durch die jeweils eingesetzte Methode, die sich vor allem nach der Erreichbarkeit der Organe richtet: Während Tastuntersuchungen ohne weite­ res Instrumentarium auskommen, verwenden andere Untersu­ chungen optische Geräte, bildgebende Verfahren, Labortests oder zytologische Probenaufbereitungen und -begutachtungen. Während die meisten Verfahren frühe Krebsstadien entdecken und deshalb korrekt als Verfahren zur „Früherkennung“ be­ zeichnet werden, finden Pap-Test (Gebärmutterhalskrebs), Koloskopie (Darmkrebs) und eingeschränkt auch Mammogra­ fie (Brustkrebs) Vorstadien, die sich unter Umständen erst noch zu Krebsherden weiter entwickeln. Hier wäre der Begriff „Vor­ sorge-Untersuchung“ korrekt. Die Trennung ist jedoch schwie­ rig, da diese Vorsorge-Verfahren auch Frühstadien entdecken, und deshalb ein einziger Untersuchungsdurchgang sowohl der Vorsorge als auch der Früherkennung dienen kann. Wer bezahlt was? Die Finanzierung der Untersuchungen erfolgt entweder durch die Krankenkassen oder direkt über die Patien­ ten, je nachdem, ob die Untersuchungen zum Pflichtkatalog der gesetzlichen Kassen gehören oder ob sie sogenannte Individu­ elle Gesundheitsleistungen (IGeL) sind. Untersuchungen, die laut den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) von den Kassen bezahlt werden müssen, sind außerhalb der in den Richtlinien definierten Grenzen ebenfalls eine IGeL. Wer beispielsweise eine Mammografie vor dem Alter von 50 Jahren, nach dem Alter von 69 Jahren oder öfter als jedes zweite Jahr wahrnehmen möchte, muss diese Untersuchungen selbst bezahlen. Besonders die Studienlage zu den einzelnen Programmen ist sehr heterogen. Qualitativ hochwertige Studien stehen für das Abtasten der Brust, die Mammografie, die Labortests PSA (Pros­ tata) und FOBT (Darmkrebs) sowie die Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke zur Verfügung. Für die anderen Verfahren exis­ Nutzen bei Krebs-Screenings teilweise umstritten Darmkrebs Eierstockkrebs Untersuchungsart Koloskopie Ultraschall PSA-Test (optisch) (bildgebendes Verfahren) (Labortest) Untersuchungszeitpunkt Vorstadium Frühstadium Frühstadium Finanzierung GKV IGeL IGeL Nutzen vermutlich groß keiner vermutlich klein Schaden vermutlich klein groß groß Prostatakrebs Quelle: MDS 18 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang Vorsorge und Früherkennung von Krebserkrankungen machen nicht immer Sinn. tieren nur weniger hochwertige Studien, aus denen sich deshalb nur indirekte Aussagen zu Nutzen und Schaden ableiten lassen. Der Nutzen einer Krebsfrüherkennung bemisst sich vor allem an den verhinderten Todesfällen infolge eines Tumors. Zwar müsste eigentlich eine Senkung der Gesamtsterblichkeit gefordert werden, da das Risiko besteht, dass Krebspatienten infolge der Untersuchung und Krebsbehandlung vermehrt an anderen Todesursachen sterben. Eine solche Forderung ist allerdings nicht zu erfüllen, da im Rahmen von Studien, die die Gesamt­ bevölkerung abbilden, sich die Anzahl der Krebstoten auf die Gesamtmortalität nicht messbar auswirkt. Für keines der Verfahren haben die Studien bislang einen überzeugend großen oder überzeugend belastbaren Nutzen gezeigt. Entweder, weil die Ergebnisse aus hochwertigen Studi­ en nicht einheitlich oder nicht groß waren (Mammografie, PSA-Test, FOBT) oder weil die Studien nicht hochwertig waren (Koloskopie, Pap-Test). Für die beiden Verfahren Abtasten der Brust und Ultraschall der Eierstöcke gibt es jedoch ausreichend belastbare Studienergebnisse, die keinen Nutzen erkennen lassen. Foto: Your_Photo_Today Direkte und indirekte Schäden. Zum Schaden der Krebsfrüh­ erkennung zählen zum einen direkte Schäden durch die Unter­ suchung selbst. Diese fallen jedoch selbst bei der Mammografie (Röntgenstrahlen) und der Koloskopie (Darmperforation) kaum ins Gewicht. Weit häufiger sind dagegen die indirekten Schäden durch psychische Belastungen bei Fehlalarmen, wenn etwa ein Anfangsverdacht in einer weiteren, oft invasiven Untersuchung ausgeräumt werden kann. Allerdings zeigen Studien, dass diese Schäden von den Betroffenen selbst – zumindest bei einer ge­ wissen Aussicht auf Nutzen – toleriert werden. Weniger häufig, aber dafür weit gravierender sind Schäden durch Überdiagnosen und Übertherapien. Sie betreffen Krebsherde, die diagnostiziert und auch behandelt werden, obwohl sie niemals auffällig gewor­ den wären. Überdiagnosen und Übertherapien lassen sich nur in weniger aussagekräftigen Studien und Hochrechnungen ermitteln. Auch sind ihre Häufigkeit sowie die Konsequenzen für den Patienten je nach Krebsart sehr unterschiedlich. Dennoch ist zu befürchten, dass die Anzahl der Übertherapien die Anzahl der verhinderten Krebstodesfälle übersteigt. Bei allen Unterschieden zwischen den einzelnen Früherken­ nungsuntersuchungen gibt es jedoch auch eine große Gemein­ samkeit: Sie richten sich prinzipiell an Gesunde. Jeder Schaden wiegt also besonders schwer. Deshalb ist sich die Fachwelt seit einigen Jahren einig, dass gerade bei der Krebsfrüherkennung die Prinzipien des Shared-Decision-Making besonders beachtet werden müssen. Ein Überreden oder Motivieren der Bevölkerung Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang ist nicht mehr zeitgemäß, stattdessen sollte ausgewogen über Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren informiert werden. Dieser Paradigmenwechsel ist bislang unterschiedlich weit vollzogen worden. Während beispielsweise der GBA seine Merk­ blätter zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs nach der neuen Sichtweise überarbeitet hat, und auch die Krebshilfe ihr Ziel, die Bevölkerung zur Teilnahme zu mo­ tivieren, aus ihren Grundsätzen gestrichen hat, halten manche Organisationen an Awareness-Kampagnen fest, die primär darauf abzielen, die Teilnahmeraten zu erhöhen. Kein Konsens. Die Einigkeit darüber, dass man die Bevölkerung angemessen informieren soll, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass kein Konsens herrscht, wie man das anstellen soll. Offen ist beispielsweise, wie wichtig für die Nutzer Zahlen sind, mit denen sich Nutzen und Schaden darstellen lassen, und wie man mit den Unsicherheiten hinsichtlich der Korrektheit der Zahlen umgehen soll. Und schließlich gibt es weder eine objektive Möglichkeit noch eine allgemein akzeptierte Übereinkunft, wie sich Nutzen und Schaden, die verschiedene Bereiche betreffen, gegeneinander abwägen lassen. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftige Strategien zur Früh­ erkennung von Krankheiten den Anforderungen genügen, die in den vergangenen Jahren deutlich geworden sind: eine solide Evidenzbasierung, eine allgemein für positiv erachtete SchadenNutzen-Bilanz sowie eine hochwertige, den Bedürfnissen der Patienten entsprechende Aufklärung. Sind diese Anforderungen erfüllt, hat Früherkennung tatsächlich die Chance, die hochge­ steckten Erwartungen an ihr plausibles Konzept zu erfüllen. √ Dr. Stefan Gronemeyer ist leitendender Arzt und stellvertretender Geschäftsführer beim Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. 19 KREBSVERSORGUNG 2020 Zehn Forderungen der AOK für eine moderne Krebstherapie 1• Das Gesundheitssystem muss eine optimale Prävention, Früherkennung, Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen sicherstellen. 2 • Früherkennungsuntersuchungen, die die Heilungschancen oder den Verlauf verbessern, müssen gefördert werden. Früherkennungen, die zu einer Übertherapie ohne Patientennutzen führen, müssen hingegen unterlassen werden. 3 • Alle, die an der Krebstherapie beteiligt sind, müssen fortlaufend belegen, dass sie nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand behandeln. Zertifizierungen der Deutschen Krebs­ gesellschaft sind ein wichtiger Baustein und müssen in Ihrer Verbindlichkeit gestärkt werden. 4 • Optimale Krebstherapie stellt den Patienten in den Vordergrund. Arzt und Patient müssen im Rahmen von „Shared-Decision-Making“ gemeinsam auf dem Boden des verfügbaren Wissens die Therapie festlegen. 5 • Optimale Krebstherapie ist interdisziplinär und sektorübergreifend organisiert, der Patient erhält seine Informationen dennoch immer aus einer Hand. 6•So viele Patienten wie möglich sind in Therapieoptimierungsstudien zu behandeln. Die Situation in der pädiatrischen Hämatoonkologie mit ca. 90 Prozent Teilnahmerate ist hier wegweisend. 7• Innovationen sind wichtig, müssen aber in Studien abgesichert werden. Nur die Zentren, die sich an der Durchführung dieser Studien beteiligen, dürfen noch nicht ausreichend geprüfte Behandlungsmethoden anwenden. 8•Krebsregister müssen Patienten Transparenz über die Qualität der Zentren bieten. Die Aussagefähigkeit der bereits bestehenden Register muss erhalten werden. Doppelte Dokumentationen für verschiedene Qualitätssicherungen sind zu vermeiden. 9•Palliativen Maßnahmen und Pflegemaßnahmen muss ein hoher Stellenwert eingeräumt werden. 10•Konsequente Forschung hat in der Onkologie viele Erfolge ermöglicht. Bund und Länder sind aufgefordert, die Forschung auf diesem Gebiet intensiv zu fördern und bürokratische Hemmnisse abzubauen. 20 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/12, 15. Jahrgang