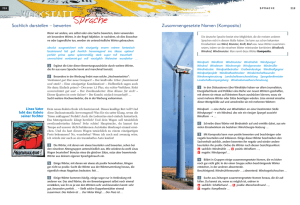

Neuropsychologische Bedeutungstheorie - Ruhr

Werbung