"Für Organspenden brauchen Kliniken mehr Unterstützung"

Werbung

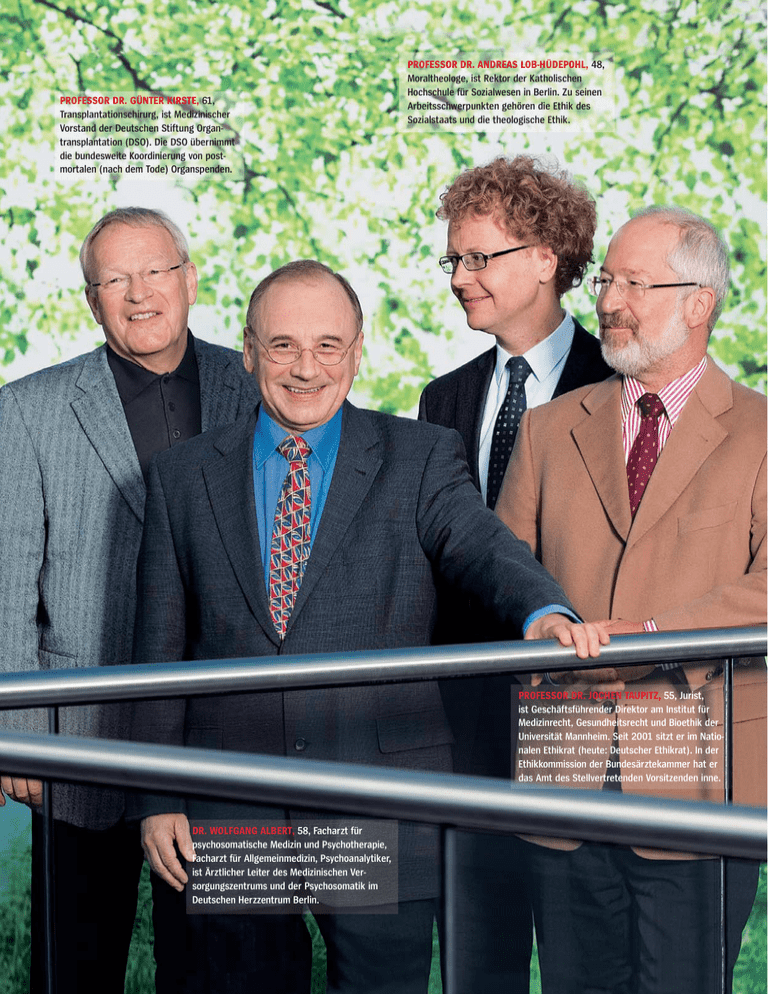

PROFESSOR DR. GÜNTER KIRSTE, 61, Transplantationschirurg, ist Medizinischer Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Die DSO übernimmt die bundesweite Koordinierung von postmortalen (nach dem Tode) Organspenden. PROFESSOR DR. ANDREAS LOB-HÜDEPOHL, 48, Moraltheologe, ist Rektor der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören die Ethik des Sozialstaats und die theologische Ethik. PROFESSOR DR. JOCHEN TAUPITZ, 55, Jurist, ist Geschäftsführender Direktor am Institut für Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universität Mannheim. Seit 2001 sitzt er im Nationalen Ethikrat (heute: Deutscher Ethikrat). In der Ethikkommission der Bundesärztekammer hat er das Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden inne. DR. WOLFGANG ALBERT, 58, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Allgemeinmedizin, Psychoanalytiker, ist Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums und der Psychosomatik im Deutschen Herzzentrum Berlin. G+G-GESPRÄCH „Für Organspenden brauchen Kliniken mehr Unterstützung“ Die Deutsche Stiftung Organtransplantation schlägt Alarm: Die Zahl der Spenderorgane ist im Jahr 2008 deutlich gesunken. Woran das liegt und wie sich mehr Menschen dafür gewinnen ließen, nach ihrem Tod Herz und Nieren zu verschenken, darüber diskutieren Experten aus vier Disziplinen im G+G-Gespräch. G+G: Wem gehört Ihr Herz, wenn Sie gestorben sind? Wolfgang Albert: Sie zielen darauf ab, wie groß meine Bereitschaft ist, das Herz zu spenden. Ich denke, dass es nach meinem Tod dem Verfall preisgegeben ist und deshalb zur Verfügung gestellt werden kann für eine sinnvolle Verwendung. Günter Kirste: Aus juristischer Sicht hat jeder ein Verfügungsrecht über das, was von ihm bleibt. Jeder kann vor seinem Tod darüber bestimmen, was mit seinem Herzen passiert – und sich für eine Organspende entscheiden. Fotos: Thomas Meyer/OSTKREUZ, Berlin Jochen Taupitz: Das ist bedingt richtig: Ich kann verfügen, dass mein Herz nach meinem Tod in meinem Körper verbleiben soll. Ich kann mein Herz auch zur Transplantation freigeben und mich damit für die Rettung eines anderen Menschenlebens entscheiden. Aber ich darf nach dem Gesetz nicht darüber bestimmen, wer der Empfänger meines Herzens sein soll. Andreas Lob-Hüdepohl: Mein Herz als Organ gehört möglicherweise jemand anderem, wenn ich bis dahin eine Verfügung unterschrieben habe beziehungsweise wenn meine Angehörigen dann sagen: Ich gebe es frei. Aber mit Herz ist nicht nur ein Organ, sondern auch ein Teil meiner Persönlichkeit gemeint, die in Beziehungen zu anderen steht. In diesem übertragenen Sinne gehört mein Herz hoffentlich meiner Frau und anderen Menschen, die mir wichtig sind. Das gilt es auch nach meinem Tod zu respektieren. Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang G+G: Ein Anlass für unser Gespräch ist, dass die Zahl der Organspenden 2008 in Deutschland zurückgegangen ist. Welche Gründe vermuten Sie dafür? Kirste: Es stimmt zwar, dass 2008 die Zahl der Spender um 8,8 Prozent zurückgegangen ist. Seit 2004 haben wir aber insgesamt gesehen einen Anstieg um 25 Prozent. In der Nettobilanz der vergangenen Jahre ist also ein positiver Trend zu verzeichnen. Einer der wichtigsten Gründe für den Rückgang im vorigen Jahr ist, dass es in Deutschland im Gegensatz zum Beispiel zu Spanien immer noch an den strukturellen Voraussetzungen für die Organspende hapert. Auch die Arbeitsüberlastung der Ärzte in den Intensivstationen spielt eine Rolle. Allein das Gespräch mit den Angehörigen eines potenziellen Organspenders dauert zwei bis drei Stunden – dafür hat ein Intensivarzt keine Zeit. Für Organspenden brauchen Kliniken mehr personelle und organisatorische Unterstützung. Die vom Gesetz vorgesehenen, aber längst nicht überall bestellten Transplantationsbeauftragten wären eine große Hilfe. G+G: Darf es eine Pflicht zur Organspende geben, um die Zahl der Spenderorgane zu erhöhen? Lob-Hüdepohl: Eine juristische Pflicht darf es nicht geben, aber durchaus eine moralische Verpflichtung, ernsthaft zu prüfen, ob ich meinen Körper nach dem Tod für lebensrettende Maßnahmen anderen zur Verfügung stellen möchte. Das ist ein Gebot der Nächstenliebe, des Altruismus. In diesem Sinne haben 27 „Ein würdevoller Umgang mit dem Leichnam ist Voraussetzung dafür, dass sich Menschen zur Organspende bereit erklären.“ Andreas Lob-Hüdepohl auch die beiden großen Kirchen 1990 in einer gemeinsamen Stellungnahme ausdrücklich ja gesagt zu Organtransplantationen und zu einer Werbestrategie, mit der die Bereitschaft der Menschen zur Organspende erhöht werden kann – unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel muss das Selbstbestimmungsrecht gewahrt bleiben und es darf kein Druck ausgeübt werden, weder durch Familienbande noch durch ökonomische Zwänge. Albert: Altruismus finde ich im Zusammenhang mit der Organspende nicht passend, auch nicht im religiösen Sinne. Menschen haben ein Bedürfnis nach Wahrung ihrer Integrität, ihrer Unversehrtheit, auch jenseits des Todes. Zudem ist es sehr schwierig, sich den Zeitpunkt des eigenen Todes vorzustellen. Wenn jemand sagt: Ich vertraue diesem wissenschaftlich-medizinischen Verständnis vom Tod nicht, sondern für mich ist das ein Prozess, der noch weitergeht, dann müssen wir das respektieren. Manche Menschen haben tief gehende Ängste davor, dass an ihnen nach ihrem Tod noch eine Veränderung vorgenommen wird. Das kann man nicht übergehen, das ist auch der wesentliche Grund, aus dem Menschen sich von einer Organspende distanzieren. Taupitz: Das Problem der Organspende besteht darin, dass an der Grenze zwischen Leben und Tod gehandelt wird, weil die Organe ja frisch sein müssen, wenn man sie noch verwenden will. Insofern ist der Staat sicherlich gut beraten, hier keine Pflicht zu statuieren. G+G: Nach Umfragen besitzen zwischen elf und 16 Prozent aller Deutschen einen Organspendeausweis. Rund 70 Prozent wären aber grundsätzlich zu einer Spende bereit. Wie ließe sich dieses Potenzial ausschöpfen? 28 Taupitz: Der Nationale Ethikrat hat im Jahr 2007 ein gestuftes Modell vorgeschlagen, eine Kombination aus Information und Widerspruchslösung. Widerspruchslösung heißt: Wer nicht ausdrücklich einer Organentnahme widersprochen hat, darf nach seinem Tod als Organspender betrachtet werden. Grundlage ist nach dem Modell des Ethikrates die individuelle Aufklärung, die dokumentiert werden muss. Im Anschluss daran kann jeder Einzelne eine informierte Entscheidung für oder gegen die Organspende treffen. Jeder sollte sich mit der Möglichkeit einer Organspende auseinandersetzen. Im Aufklärungsgespräch muss vermittelt werden, dass ein Schweigen im Ernstfall als Zustimmung zur Organentnahme gewertet wird. Auf diese Weise ließen sich sehr viel mehr Spender generieren. Kirste: Ein wunderschönes Modell, aber völlig unrealistisch. Sie können nicht 82 Millionen Menschen einzeln über die Organspende aufklären. Die Holländer haben das vor einigen Jahren mit einem ungeheueren finanziellen Aufwand versucht und sind damit gescheitert. G+G: Und die Widerspruchslösung allein, so wie in Spanien, wäre das ein gangbarer Weg für Deutschland? Kirste: Ich halte die Widerspruchslösung für kein Allheilmittel. Ärzte müssen heute mit den Patienten reden. Selbst wenn wir einen venösen Zugang legen, sprechen wir mit den Menschen und sagen nicht einfach: Wir machen das jetzt, du hast sowieso keine Ahnung davon. Bei der Organentnahme dürfen wir nicht über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden. Auch die Spanier reden in jedem einzelnen Fall mit den Angehörigen. Außerdem, ich komme noch einmal darauf zurück, sind für die Spenderzahlen die strukturellen Voraussetzungen Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang entscheidend. In einigen Regionen Deutschlands haben wir das gleiche Aufkommen an Spenderorganen, wie in Ländern mit Widerspruchslösung, weil dort einfach bessere Rahmenbedingungen bestehen. Mit anderen Strukturen, ähnlich denen in Spanien, ließe sich die Zahl der Organspender hierzulande verdoppeln. Taupitz: Das haben wir auch von Seiten des Ethikrates gesagt: Die Strukturen müssen verbessert werden. Die Krankenhäuser melden nicht genug potenzielle Organspender, weil der Aufwand zu groß ist, weil das Operationsteam, die Intensivstation anderweitig gebraucht wird. Und es scheint Mängel in der Finanzierung zu geben. Kirste: Ja, die Kalkulation für die Aufwandserstattung der Krankenhäuser stammt noch aus dem Jahr 2003 und muss dringend nachjustiert werden. Die Pauschale für die Organentnahme steht in Konkurrenz zur Pauschale für beispielsweise zwei Hüftoperationen, die am nächsten Tag ausfallen müssen, weil das Operationsteam, das die Organe entnommen hat, wegen der Arbeitszeitregelung nach Hause geht. Aus meiner Sicht muss die Aufwandserstattung für die Kliniken kräftig angehoben werden. G+G: Was geschieht, wenn in einer Klinik ein potenzieller Organspender liegt? Kirste: Das Transplantationsgesetz verpflichtet die Krankenhäuser dazu, einen Organspender zu melden, wenn der Hirntod festgestellt wird und die medizinischen Voraussetzungen gegeben sind. Und genau hinter diesen beiden Punkten verstecken sich einige Kliniken. Man kann leicht sagen: Der Hirntod war nicht feststellbar. Oder: Wir hatten keine Zeit. Und mit den medizinischen Voraussetzungen ist es auch so eine Sache: Viele Intensivmediziner in Deutschland wissen nicht einmal, dass es für Organspenden keine Altersgrenzen mehr gibt. Deshalb müssten die Krankenhäuser verpflichtet werden, bereits dann den Kontakt zur DSO, der Deutschen Stiftung Organtransplantation, aufzunehmen, wenn zu klären ist, ob eine Organspende infrage kommt. Parallel dazu müssten die Ärzte mit den Angehörigen reden. Aber bisher hat nur Nordrhein-Westfalen ein Gesetz erlassen, das den Kontakt zur DSO über Transplantationsbeauftragte regelt und vorschreibt, dass die Todesfälle in regelmäßigen Abständen mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation zu evaluieren sind. Mit Erfolg: Nordrhein-Westfalen ist das einzige Land, das im vergangenen Jahr rund acht Prozent mehr Organspenden verzeichnete. G+G: Welche Vorbehalte haben Menschen, wenn es um Organspende geht? Wovor haben sie Angst? Albert: Das hängt unter anderem davon ab, um welche Organe es geht. Die Spende eines Herzens oder auch das Leben mit einem fremden Herzen ist für viele Menschen sehr viel schwerer vorstellbar als die Spende einer Lunge, einer Leber oder einer Niere. Das Herz ist hochgradig affektiv, also mit Gefühlen belegt. Es ist ein Synonym für Liebe, für Leben, Fortpflanzung, Vitalität, aber auch für Persönlichkeit und Charakter. Deshalb ist mit der Spende eines Herzens eine tiefe Angst verbunden: Mir wird etwas herausgerissen, was mein Leben, meine Identität ausmacht. G+G: Wie ließen sich denn Vorbehalte, welcher Art auch immer, abbauen? Lob-Hüdepohl: Der zentrale Punkt ist, denke ich, die subjektive Unsicherheit von Menschen gegenüber dem Todeszeitpunkt. „Bei der Organspende wird an der Grenze zwischen Leben und Tod gehandelt. Deshalb ist der Staat gut beraten, hier keine Pflicht zu statuieren.“ Jochen Taupitz Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang 29 „Mit der Spende des Herzens ist eine tiefe Angst verbunden: Mir wird etwas herausgerissen, was meine Identität ausmacht.“ Wolfgang Albert Man muss auch offen sagen, dass das Hirntod-Kriterium 1968 Ergebnis einer Debatte in Harvard war, in der es darum ging, wie man gute Transplantate bekommt. Beim HirntodKriterium lebt etwas anderes durchaus noch eine gewisse Zeit fort. Das ist genau das Zeitfenster, indem Organe entnommen werden. Das muss man auch im Umgang mit Angehörigen von potenziellen Organspendern berücksichtigen. Wichtig ist also, dass Menschen von einem Leichnam Abschied nehmen können. Für Angehörige und auch für denjenigen, der seine Organe nach seinem Tod spenden will, muss berechenbar sein, dass die Pietät, die Totenruhe gewahrt bleibt. Dazu gehört auch, dass die körperliche Integrität zumindest symbolhaft erhalten wird. Die Transparenz des Verfahrens und vor allen Dingen auch der würdevolle, sorgsame Umgang mit dem Leichnam ist Voraussetzung dafür, dass sich Menschen zur Organspende bereit erklären. G+G: Vor etwas mehr als zehn Jahren trat in Deutschland das Transplantationsgesetz in Kraft. Wie funktioniert es aus Ihrer Sicht? Wo brauchen wir rechtliche Klarstellungen? Albert: Eine Schwäche sehe ich in der mangelnden psychologischen Betreuung von Organempfängern. Es gibt viele Transplantationszentren, die keine personellen Ressourcen dafür vorhalten. Wir haben unter anderem Patienten untersucht, die als Kinder und Jugendliche ein fremdes Organ bekommen haben. Bei den Mitte-20-Jährigen, die Schwellensituationen durchlaufen wie Schulabschluss, Berufsfindung, Partnerwahl, ist eine hohe Rate von Noncompliance festzustellen, bis hin zu verdeckten Suiziden. Patienten nehmen die Medikamente nicht mehr ein, die eine Abstoßung des Organs verhindern sollen und gefährden damit ihr Leben. Ich gehe soweit zu sagen: Ohne psychologische Betreuung riskiert man langfristig die erfolgreiche Transplantation. 30 Taupitz: Ich sehe vor allem Schwächen bei der Umsetzung auf Landesebene. Dort müssen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen geschaffen werden, damit sich die Strukturen verbessern und damit die Verpflichtung der Krankenhäuser zur Meldung potenzieller Organspender endlich greift. Der zweite Punkt betrifft die Widerspruchs- oder Zustimmungslösung: Ich glaube, da könnte man mit einem anderen Ansatz auch mehr Spender generieren. Was in einem solchen Gesetz steht, wird in der Bevölkerung als Norm wahrgenommen. Wenn das Gesetz impliziert, dass es so etwas wie eine moralische Pflicht gibt, sich wenigstens mit der Möglichkeit der Organspende auseinanderzusetzen, dann nimmt die Bevölkerung das auch so wahr. Kirste: Für mich gibt es noch weitere wichtige Punkte. Die Krankenhäuser sollten die DSO nach Möglichkeit bereits bei den orientierenden Konsilen hinzuziehen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von Possible Donor, einer möglichen Spende. Es macht Sinn, dass Kliniken und DSO bereits vor Feststellung des Hirntods beratend zusammenkommen, um eventuell auch schon erste Gespräche mit den Angehörigen zu führen. Hinsichtlich der Lebendspende brauchen wir gesetzliche Änderungen. Die sogenannte gerichtete Spende muss erlaubt werden. Dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis: Eine Frau muss wegen einer Nierenerkrankung regelmäßig zur Dialyse. Der Ehemann wollte ihr schon seit Jahren auf dem Wege einer Lebendspende eine seiner Nieren überlassen. Die Frau hatte das aber abgelehnt. Dann stirbt der Mann, die Familie stimmt der Organentnahme zu – unter der Voraussetzung, dass eine Niere auf die Frau übertragen wird. Das aber ist nach dem Transplantationsgesetz nicht möglich. Wir haben das damals trotzdem gemacht und sind ganz fürchterlich angegriffen worden: Niere auf dem kleinen Dienstweg, lautete der Vorwurf. Ich stehe aber nach wie vor zu dieser Entscheidung. Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang G+G: Ende 2007 machte eine Studie Schlagzeilen, nach der privat versicherte Patienten angeblich bei der Verteilung von Spenderorganen bevorzugt werden. Muss die Verteilung von Organen besser überwacht werden? Kirste: Diese Studie enthielt falsche Zahlen und auch die Interpretation der Daten hat nicht gestimmt. Es hat keine Bevorzugung von Privatpatienten gegeben. Um aber Ihre Frage zu beantworten: Das Gesetz sagt ganz klar, dass alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance haben, ein Transplantat zu bekommen. Bei der Zuteilung sind nur medizinische Kriterien wie Erfolgsaussicht und Dringlichkeit ausschlaggebend. Auf die Einhaltung dieser Bestimmung achtet die Überwachungskommission der Bundesärztekammer. Man kann lange darüber streiten, ob das nicht ein behördliches Gremium sein muss. In diesem Fall wird man die Richtlinien der europäischen Direktive abwarten müssen. Lob-Hüdepohl: Aber wie misst man die Erfolgsaussichten? An der Fünf-Jahres-Mortalität, oder daran, wie viele vergleichbare Organempfänger nach sechs oder zehn Jahren noch leben? Ich glaube, die Frage der Allokation kann man nicht gesetzlich regeln, da werden immer Ermessensspielräume bleiben. Wichtig ist aber, dass die Verteilung transparent bleibt. G+G: Bieten Lebendspenden einen Ausweg aus der Organmangelsituation? Kirste: Sie bieten keinen Ausweg, sondern sind eine Ergänzung. Das sieht man im internationalen Vergleich, bei allerdings großen Zahlenunterschieden. In Norwegen sind beispielsweise 40 bis 50 Prozent der transplantierten Organe Lebendspenden. Hier in Deutschland ist das sehr unterschiedlich. In den achtziger Jahren, als ich im Freiburger Transplantations- zentrum arbeitete, stammten dort etwa 35 Prozent der transplantierten Organe von lebenden Verwandten des Patienten beziehungsweise von ihm nahestehenden Menschen. Vom medizinischen Ergebnis her sind Lebendspenden deutlich besser als die Spenderorgane von Verstorbenen. Für viele Menschen sind Lebendspenden angesichts der steigenden Wartezeiten eine willkommene Alternative. G+G: Im Zusammenhang mit Lebendspenden stellt sich die Frage, wie man Organhandel verhindert. Taupitz: Es gibt immer wieder Diskussionen, ob man den Organhandel freigeben sollte. Soweit es um Bezahlung geht, halte ich die Gefahren für größer als den möglichen Nutzen. Allerdings ist der Gesetzgeber bei der Überkreuzspende, also einem Organtausch zwischen zwei Paaren, zu restriktiv. Auch sie ist letztlich eine Form des Organhandels, aber sie sollte legalisiert werden, weil es hier nicht um Kommerzialisierung geht. Im Übrigen ist gerade die im Gesetz enthaltene Beschränkung der Lebendspende auf nahe stehende Personen problematisch, weil die Freiwilligkeit hier nur bedingt gegeben ist. Entscheidet sich der Vater wirklich freiwillig, seinem Sohn eine Niere zu spenden, wenn er weiß, dass das für das Kind die einzige Chance ist? Kirste: Der Begriff der besonderen persönlichen Verbundenheit ist tatsächlich problematisch. Ich halte ihn aber auch für nicht so ganz schlecht, weil eine Spende an einen wildfremden Menschen, wie sie in den USA manchmal stattfindet, ebenfalls Probleme aufwirft. Zum Teil gibt es in den USA Spenden, die angeblich altruistisch motiviert sind und der Spender hatte nicht einmal eine Basisversicherung. Es gibt Untersuchungen, dass die Spender dann zwar im ersten Moment einen erheblichen Zuwachs an Selbstwertgefühl „Mit anderen Strukturen, ähnlich denen in Spanien, ließe sich die Zahl der Organspender hierzulande verdoppeln.“ Günter Kirste Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang 31 hatten, dass sie aber nach einigen Monaten deutlich in ein Loch gefallen sind. den Transplantationszentren, auch in den 20 oder mehr Jahren nach der Organverpflanzung. G+G: Wenden wir uns den Organempfängern zu, mit denen Sie, Herr Dr. Albert, hauptsächlich zu tun haben. Wie bereiten Sie einen Patienten auf die Transplantation vor? G+G: Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Wo steht die Transplantationsmedizin in fünf Jahren? Und wo sollte sie Ihren Wünschen nach stehen? Albert: Generell bereiten wir sie leider eher unzureichend vor, weil wir zu wenig Ressourcen dafür haben. Im Deutschen Herzzentrum finden etwa 40 Transplantationen pro Jahr statt. Etwa 350 Kunstherzpatienten befinden sich in kontinuierlicher Betreuung und rund 1.400 Transplantierte werden nachversorgt. Für die psychologische Betreuung all dieser Patienten steht eine Dreiviertelstelle zur Verfügung. In anderen Kliniken gibt es zum Teil gar keine entsprechenden Versorgungsstrukturen. Lob-Hüdepohl: Wenn die Transplantationsmedizin eine Zukunft haben will, dann muss sie nicht nur im engen Sinne die ärztliche Kunst umfassen, sondern exakt das, was Sie gerade sehr eindrücklich geschildert haben: eine Einbettung in Vorund Nachsorge. Und außerdem wünsche ich mir, dass die Solidarbereitschaft – um ein anderes Wort für Altruismus zu verwenden – in der Bevölkerung wächst. Aber nicht im Sinne einer strikten Korrespondenz oder Umkehrbarkeit, nicht dieses: Ich gebe, weil ich eventuell auch mal was haben will. Das wäre, glaube ich, ganz fatal – auch für andere Bereiche. Ich meine eher die Grundidee: sich einzufinden in eine Solidargemeinschaft, die dann auch Leben rettet. Dass dieser Gedanke mit Blick auf die Transplantationsmedizin verstärkt Verbreitung findet, das hoffe ich sehr. G+G: Wie sollte die psychologische Betreuung im Idealfall aussehen? Albert: Wir haben von 1987 bis 1990 im Deutschen Herzzentrum ein Programm etabliert für damals 20 oder 30 Patienten auf der Warteliste. Mit den Patienten wurden schon zur Anmeldung umfangreiche Gespräche geführt. Die Patienten haben viele Phantasien, die ihnen Stress machen. Sie fragen sich beispielsweise, wie sie sich verhalten müssen, um ein guter Patient zu sein. Knapp die Hälfte der Patienten auf der Warteliste für eine Organtransplantation zeigt depressive Reaktionen, das haben wir über einen Zeitraum von 15 Jahren untersucht. In dem Betreuungs-Programm haben wir damals Patienten in Berliner Krankenhäusern regelmäßig einmal pro Woche kurz besucht. Es geht gar nicht darum, sehr lange mit ihnen zu reden, sondern den Prozess der Auseinandersetzung mit dem neuen Herzen zu begleiten. Postoperativ hat immerhin ungefähr jeder Fünfte Wahnideen, fast immer betreffen sie den Raub des neuen Organs. In dieser Zeit hilft den Patienten der Kontakt zu Psychiatern oder Psychologen, die sie kennen. Die Patienten brauchen Ansprechpartner in An einem Tisch: Experten verschiedener Fachgebiete beim G+G-Gespräch über Organtransplantationen. Taupitz: Ich würde mir insbesondere wünschen, dass auch in den Randbereichen mehr Aktivitäten in Deutschland entfaltet werden, dass gesetzgeberische Hindernisse beseitigt werden. Da spreche ich konkret die embryonale Stammzellforschung an. Sie führt möglicherweise zu Zellersatztherapien, die die klassische Transplantationsmedizin entlasten können. Auch auf diesem Gebiet müssten die Anstrengungen dringend verstärkt werden. Albert: Ich habe die Hoffnung, dass die Organspendezahlen steigen. Außerdem vermute ich, dass es bald sehr viel mehr Ersatzverfahren geben wird, wie zum Beispiel in der Herzchirurgie die Kunstherz-Systeme, die sich ja immer mehr in Dauersysteme wandeln. In fünf Jahren werden die Patienten mit solchen Systemen vielleicht zehn Jahre leben können. Es gibt Patienten, die 65 Jahre oder älter sind, und sagen: Wenn ich damit zehn Jahre leben kann, ist es in Ordnung. Kirste: Ein Teil der Zukunftshoffnungen richten sich ja auf die Xenotransplantation, die Verwendung von tierischen Organen. Ich glaube aber nicht, dass wir in fünf Jahren in diesem Bereich auch nur einen Schritt weiter sind. Die Xenotransplantation ist eine Methode der Zukunft, und das wird sie wohl vorerst bleiben. Für mich persönlich ist das Ziel, dass sich durch entsprechende Reformen die strukturellen Voraussetzungen für Organspenden so verbessern, dass wir in fünf Jahren in Deutschland bei einer Spenderzahl von 20 pro einer Million Einwohner liegen. Das wäre dann zwar immer noch nicht Spitze in Europa, aber es wäre zumindest im Bereich des Durchschnitts. Das muss in einem Land wie unserem erreichbar sein. Dann sterben nicht mehr so viele Patienten auf der Warteliste wie heute. Jedes gespendete Organ bedeutet für einen dieser schwer kranken Menschen die Chance auf ein neues Leben. √ Das Gespräch führten Änne Töpfer und Hans-Bernhard Henkel-Hoving. 32 Ausgabe 5/09, 12. Jahrgang