Abhängigkeit erzeugende psychotrope Substanzen

Werbung

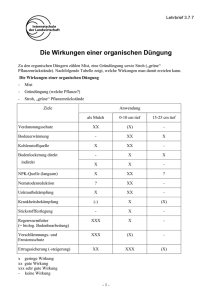

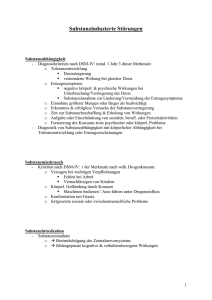

1 Abhängigkeit erzeugende psychotrope Substanzen Sefan Böhm, Institut für Pharmakologie, Universität Wien. Begriffsklärung Ein Abhängigkeitssyndrom umfasst körperliche, Verhaltens- und kognitive Phänomene, bei denen der Konsum einer Substanz oder einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang hat gegenüber anderen Verhaltensweisen, die von ihr früher höher bewertet wurden. Ein entscheidendes Charakteristikum der Abhängigkeit ist der oft starke, gelegentlich übermächtige Wunsch, psychotrope Substanzen oder Medikamente (ärztlich verordnet oder nicht), Alkohol oder Tabak zu konsumieren. Zur Diagnose der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen sind drei der folgenden Kriterien erforderlich. 1. Ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren. 2. Verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, d.h. über Beginn, Beendigung oder die Menge des Konsums, deutlich daran, dass mehr von der Substanz konsumiert wird oder über einen längeren Zeitraum als geplant und an erfolglosen Versuchen oder dem anhaltenden Wunsch, den Substanzkonsum zu verringern oder zu kontrollieren. 3. Ein körperliches Entzugssyndrom, wenn die Substanz reduziert oder abgesetzt wird, mit den für die Substanz typischen Entzugssymptomen oder auch nachweisbar durch den Gebrauch derselben oder einer sehr ähnlichen Substanz, um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden. 4. Toleranzentwicklung gegenüber den Substanzeffekten. Für eine Intoxikation oder um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen größere Mengen der Substanz konsumiert werden, oder es treten bei Konsum derselben Menge deutlich geringere Effekte auf. 5. Einengung auf den Substanzgebrauch, deutlich an der Aufgabe oder Vernachlässigung anderer wichtiger Vergnügen oder Interessensbereiche wegen des Substanzgebrauchs; oder es wird viel Zeit darauf verwandt, die Substanz zu bekommen, zu konsumieren oder sich davon zu erholen. 6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen, deutlich an dem fortgesetzten Gebrauch, obwohl der Betreffende sich über die Art und das Ausmaß des Schadens bewusst war oder hätte bewusst sein können. Obwohl Toleranzentwicklung ein Diagnosekriterium ist, zeigt sich bei einigen Abhängigkeit erzeugenden Substanzen (z.B. Cocain und Nikotin) auch ein gegenteiliger Effekt, eine Sensitivierung (Zunahme der Wirkung nach wiederholtem Gebrauch). Beim Entzug ist zu unterscheiden zwischen physischem und psychischem: Der psychische Entzug ist ein negativer emotionaler Zustand, der zu einem starken Verlangen nach der Substanz führt (,craving’), welches nur durch deren Einnahme gestillt werden kann. Die physische Entzugssymptomatik kann je nach eingenommener Substanz von Schlafbedürfnis (Cocain und Amphetamine) bis zu ausgeprägten Erregungszuständen (Ethanol) reichen. Psychische Entzugssymptomatik (craving) tritt bei allen psychotropen Abhängigkeit erzeugenden Substanzen auf, physische Entzugssyndrome können fehlen oder nur sehr schwach ausgeprägt sein. Dass psychischer von physischem Entzug unabhängig ist, zeigt sich auch daran, dass Abhängige auch nach vielen Jahren der Abstinenz aufgrund des Verlangens nach der Substanz rückfällig werden, obwohl sie nach so langer Zeit natürlich keinerlei Anzeichen einer physischen Abhängigkeit zeigen. 2 Gemeinsam ist allen Abhängigkeit erzeugenden psychotropen Substanzen, dass sie einen Belohnungseffekt ausüben. Ein solcher lässt sich auch im Tierversuch nachweisen: jegliches Verhalten, das zur Einnahme der Substanz führt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt, ein Verhalten, das die Einnahme verhindert, wird vermieden. Das funktionelle Korrelat dieses Belohnungseffekts ist eine gesteigerte Dopaminfreisetzung im nucleus accumbens, der ventrale Anteil des Striatums. Obzwar die unten angeführten Gruppen von Abhängigkeit erzeugenden psychotropen Substanzen (Tabelle 1) alle unterschiedliche Wirkmechanismen aufweisen, ist die Steigerung der Dopaminfreisetzung immer zu finden. Tabelle 1. Abhängigkeit erzeugenden psychotropen Substanzen Gruppe Vertreter Wirkmechanismus Opioide Heroin Morphin Codein Alkohole Ethanol Sedativa Benzodiazepine Verstärkte Aktivierung von GABAA Barbiturate Rezeptoren Psychomotorische Cocain Stimulantien Amphetamine Nikotin Halluzinogene Cannabinoide Aktivierung von Opioidrezeptoren Verstärkte Aktivierung von GABAA Rezeptoren, Blockade von NMDA Rezeptoren Blockade der Monoamin Rückaufnahme und Monoaminfreisetzung Aktivierung von nikotinischen Acetylcholinrezeptoren LSD Mescalin Ecstasy Phencyclidin Monoaminfreisetzung und Aktivierung von Monoaminrezeptoren 9-Tetrahydrocannabinol Aktivierung von Cannabinoidrezeptoren Blockade von NMDA Rezeptoren Von der Abhängigkeit von psychotropen Substanzen zu unterscheiden ist Arzneimittelabhängigkeit oder –missbrauch, wobei sich auch hier ein Zwang zur Einnahme manifestieren kann, aber die Wirkung der Substanzen (z.B. Laxantien, Analgetika) nicht psychotrop ist. Opioide Der Begriff Opium ist abgeleitet von ( = opos), der griechischen Bezeichnung für Saft, wobei der Saft des Schlafmohns (papaver somniferum) gemeint ist. Der Ausdruck Opiate bezeichnet Wirkstoffe, welche aus dem Schlafmohn gewonnen werden (z.B. Morphin und Codein). Die chemischen Strukturen dieser pflanzlichen Opiate lassen sich im Labor verändern, sodass semisynthetische Derivate daraus resultieren. Daneben gibt es auch vollsynthetische Substanzen, sowie in Tieren zu findende Peptide, die Wirkungen auslösen können, die jenen der Opiate ähnlich 3 sind. Der Überbegriff für all diese Wirkstoffe ist daher Opioide, und die tierischen Wirkstoffe werden opioide Peptide genannt. Wirkmechanismen und Wirkungen Die Abhängigkeit erzeugenden Opioide sind alle Agonisten an Opioidrezeptoren. Gegenwärtig sind drei verschiedene Rezeptoren für Opioide bekannt, welche mit den griechischen Buchstaben , , und bezeichnet werden. Durch Binden eines Agonisten an diese Rezeptoren werden heterotrimere G Proteine aktiviert, welche ihrerseits das Signal intrazellulär weiterleiten. Opioidrezeptoren finden sich sowohl im zentralen Nervensystem, als auch in peripheren Organen. Deren Aktivierung durch Agonisten kann daher zahlreiche Wirkungen zur Folge haben. Tabelle 2 gibt einen Überblick über zentrale und periphere Opioidwirkungen. Zentral Tabelle 2: Wirkungen von Morphin als prototypischer Opioidrezeptoragonist Wirkung Spinale Analgesie Supraspinale Analgesie Euphorie Sedation/Hypnose Muskelrigidität Anxiolyse Krämpfe Hypothermie Miosis Atemdepression Antitussive Wirkung Antiemetische Wirkung Blutdrucksenkung Bradykardie peripher Verzögerte Magenentleerung Obstipation Störung des Gallenflusses Harnverhaltung Hemmung der Wehentätigkeit Wirkmechanismus Hemmung der synaptischen Übertragung im Hinterhorn Hemmung der neuronalen Aktivität im Thalamus und Aktivierung hemmender deszendierender Bahnen Aktivierung mesolimbischer dopaminerger Neurone Hemmung der Formatio reticularis Aktivierung nigrostriataler dopaminerger Neurone Hemmung der neuronalen Aktivität im Locus coeruleus Hemmung inhibitorischer Interneurone Hemmung des hypothalamischen Temperaturzentrums Aktivierung des Nucleus oculomotorius Hemmung der CO2-Empfindlichkeit des medullären Atemzentrums Hemmung des medullären Hustenzentrums Hemmung des medullären Brechzentrums Hemmung des medullären Vasomotorenzentrums Aktivierung des Nucleus dorsalis nervi vagi Abnahme der Magenmotilität und Pyloruskonstriktion Tonussteigerung, sowie Hemmung der propulsiven Motorik und der Wasser- und Elektrolytabgabe durch die Mucosa Kontraktion der Gallenblasenmuskulatur und des Sphincter Oddii Kontraktion des Sphincter vesicae Abnahme der Empfindlichkeit des Uterus gegenüber Oxytocin Bei i.v. Verabreichung entsteht sofort ein Wärmegefühl begleitet von einem orgasmusähnlichen Gefühl (rush; Dauer von wenigen Minuten) und gefolgt von einem Zustand mit traumhafter Indifferenz (high; Dauer bis zu einer Stunden). Nach 3 bis 5 Stunden ist die akute Wirkung vorbei. Regelmäßige Opioidzufuhr führt zu ausgeprägter Toleranz, welche nicht durch Veränderungen im Metabolismus bedingt ist, sondern durch ein verringertes Ansprechen des jeweiligen Erfolgsorgans ( = pharmakodynamische Toleranz). 4 Dementsprechend ist die Toleranz nicht für alle Effekte gleich. Die deutlichste Wirkungsabnahme findet sich bei der Euphorie und bei zentral dämpfenden Wirkungen (z.B. Sedierung), weniger bei zentral erregenden Wirkungen (z.B. Miosis), und die geringste Wirkungsabnahme tritt bei peripheren Wirkungen auf. Dies erklärt, warum bei Opioidabhängigen sowohl die euphorisierende, als auch die atemdepressive Wirkung stark abnimmt (sodass auch 100-fach gesteigerte Dosierungen keine Atemlähmung verursachen), während Miosis und Obstipation weniger nachlassen. Entzugssymptomatik Wird eine länger dauernde Opioidzufuhr unterbrochen, zeigen sich Entzugssymptome, die alle Umkehrungen der bekannten opioiden Wirkungen sind (Tabelle 3). Die Symptomatik des Entzugs wird als eher unangenehm empfunden, ist aber bei allgemein guter Konstitution nicht lebensbedrohlich. Die Dauer der Symptomatik hängt von der Dauer und dem Ausmaß der Opioidzufuhr ab und beträgt typischerweise mehrere Tage. Tabelle 3. Entzugssymptomatik der Opioide Opioidhunger Pupillenerweiterung Ruhelosigkeit, Reizbarkeit Schweißausbrüche Hyperalgesie Piloerektion (cold turkey) Übelkeit, Erbrechen Tachykardie Darmkrämpfe, Durchfälle Hypertonie Dysphorie Gähnen Schlaflosigkeit Hyperthermie Angstzustände, Spannungszustände Muskelschmerzen Therapie der Opioidabhängigkeit Die akute Pharmakotherapie von Opioidabhängigen stützt sich auf drei unterschiedliche Prinzipien: 1) Schneller Entzug durch Verabreichung eines Opioidantagonisten (z.B. Naloxon; die Symptomatik ist vergleichbar mit der des unbehandelten Entzugs, dauert aber nur Stunden, nicht Tage; sie kann durch oberflächliche Narkose oder Sedativa abgeschwächt werden). 2) Durch Clonidin oder Baclofen kann die physische Symptomatik gedämpft werden, durch trizyklische Antidepressiva oder Benzodiazepine die psychische. 3) Durch Zufuhr von Agonisten an Opioidrezeptoren wird die Entzugssymptomatik verhindert. Für diese Substitutionstherapie werden retardierte Morphinzubereitungen, Methadon, oder Buprenorphin eingesetzt. Ziel dieser Substitutionstherapie ist neben der Beseitigung der Entzugssymptomatik auch das Lösen der Opioidabhängigen aus dem illegalen Milieu der Heroinanwendung, sowie eine langsame Reduktion der zur Substitution eingesetzten Dosis. Präparate Morphin wird nach oraler Verabreichung enteral resorbiert, wobei aber die Bioverfügbarkeit nur 30% beträgt (daher muss bei oraler Einnahme eine ungefähr dreimal höhere Dosis als bei parenteraler Applikation eingesetzt werden). Bei parenteraler Verabreichung werden maximale Wirkungen nach 15 min (bei oraler Einnahme nach 30 min) beobachtet. Morphin wird im Körper zu Morphin-3- und Morphin-6-Glucuronid metabolisiert, wobei letzteres ein aktiver Metabolit ist. Die Plasmahalbwertszeit von Morphin beträgt ca. zwei bis drei Stunden, diejenige von Morphin-6-Glucuronid ist ein wenig länger. Aufgrund dieser pharmakokinetischen 5 Parameter ist Morphin insbesondere für eine länger dauernde Substitutionstherapie nicht gut geeignet und wird daher in verschiedenen retardierten Darreichungsformen (Filmtabletten bzw. Kapseln mit Mikrogranula) eingesetzt. Bei 12-stündlicher, d.h. zweimal täglicher Verabreichung zeigen diese retardierten Morphine weitgehende Bioäquivalenz mit flüssigen Morphinzubereitungen, wenn die letzteren alle 4 Stunden oral eingenommen werden. Maximalen Wirkungen werden bei retardierten Morphinpräparationen aber erst nach zwei bis drei Stunden erreicht. Codein unterscheidet sich von Morphin durch Methylierung der phenolischen OHGruppe, wodurch die orale Bioverfügbarkeit auf 60% gesteigert wird. Codein hat eine Plasmahalbwertszeit von 2-4 Stunden und wird zu ca. 10% zu Morphin metabolisiert. Es ist auch dieser aktive Metabolit, der die typischen opioiden Wirkungen vermittelt, da Codein selbst eine extrem geringe Affinität zu Opioidrezeptoren aufweist. Codein zeigt aber ausgeprägte antitussive Wirkung. Heroin (=Diacetylmorphin) unterscheidet sich von Morphin durch seine höhere Lipidlöslichkeit, welche eine wesentlich schnellere Penetration in das Gehirn erlaubt. Dort wird Diacetylmorphin zuerst zu 6-Monoacetylmorphin und dann weiter zu Morphin abgebaut, und diese Metaboliten vermitteln alle opioiden Wirkungen des Heroin. Es werden nach intravenöser Applikation im Gehirn sehr schnell hohe Morphinspiegel erreicht, welche für die stark euphorisierende Wirkung verantwortlich sind. Wird Heroin subkutan angewandt, so ist seine Wirkung nahezu dieselbe wie die subkutan verabreichten Morphins, da die Konversion zu Monoacetylmorphin und Morphin schon vor der Passage der Blut-Hirn-Schranke stattfindet. Methadon, ein synthetisch hergestelltes Opioid ist ein reiner Rezeptor Agonist mit ähnlicher Affinität wie Morphin. Es zeigt daher Wirkungen wie Morphin, mit dem Unterschied, dass es eine nahezu komplette orale Bioverfügbarkeit besitzt. Trotzdem werden die zentralen Wirkungen nach i.v. Applikation von Methadon ungefähr dreimal schneller erreicht als nach oraler Aufnahme. Außerdem sind die maximalen Wirkungen nach parenteraler Verabreichung viel stärker als nach oraler. Methadon wird nach hepatischer Metabolisierung hauptsächlich renal ausgeschieden, die Plasmahalbwertszeiten betragen 14 bis 40 Stunden. Buprenorphin, ein semisynthetische Thebainderivat, ist ein partieller Agonist an Rezeptoren und ein Antagonist an Rezeptoren. Der partielle Agonismus an Rezeptoren gepaart mit einer sehr hohen Affinität, verleiht Buprenorphin Eigenschaften, die es von anderen Opioiden deutlich unterscheidet. Infolge der eingeschränkten maximalen Wirksamkeit besitzt Buprenorphin ein niedrigeres Abhängigkeitspotential als volle Agonisten. Darüber hinaus sind auch alle anderen morphinartigen Wirkungen weniger stark ausgeprägt, und Buprenorphin erscheint daher insofern sicherer, als eine zentrale Atemlähmung auch bei Überdosierung unwahrscheinlich ist. Trotzdem sollte die atemdepressive Wirkung nicht außer acht gelassen werden, da diese, insbesondere in Kombination mit anderen atemdepressiv wirkenden Substanzen, wie Benzodiazepinen, bedeutsam werden kann. Die partiell agonistische Wirkung von Buprenorphin kann diesem Opioid aber auch antagonistische Eigenschaften verleihen. Dies bedeutet, dass bei Opioidabhängigen in Abhängigkeit von der Ausgangslage (Dauer und Ausmaß der vorangegangen Opioidaufnahme, Höhe der zirkulierenden Opioidspiegel) durch Buprenorphin auch ein Entzugssyndrom ausgelöst werden kann. Durch die hohe Affinität aktiviert Buprenorphin Rezeptoren lang dauernd, und die Wirkdauer (bis 6 zu mehreren Tagen) ist wesentlich länger als die Plasmahalbwertszeit (ca. drei Stunden). Bei Abhängigen tritt nach Absetzen von Buprenorphin eine Entzugssymptomatik nur sehr verzögert und abgeschwächt auf. Außerdem kann Buprenorphin durch andere Rezeptor-Liganden nicht vom Rezeptor verdrängt werden, und die Wirkung kann durch Antagonisten, wie Naloxon, nur dann abgeschwächt werden, wenn die hemmende Substanz gleichzeitig mit oder sofort nach Buprenorphin verabreicht wird. Analog dazu, können auch Agonisten (wie Morphin oder Heroin) nicht mehr ihre typische Wirkung entfalten, wenn Buprenorphin den Rezeptor besetzt. Alkohole Ethanol ist der am weitesten verbreitete und am besten bekannte aliphatische Alkohol. Sowohl Methanol, als auch höhere homologe Alkohole haben im Prinzip ähnliche akute Wirkungen wie Ethanol, nämlich primär sedativ-hypnotischnarkotische, und können auch zu Abhängigkeit führen. Ähnliches gilt auch für aliphatische Kohlenwasserstoffe (z.B. in Benzin), deren halogenierte Derivate (z.B. Chloroform), oder andere organische Lösungsmittel, die (wenn auch seltener als Ethanol) ebenso missbräuchlich verwendet werden. Die chronische Toxizität der angeführten Substanzen weist beträchtliche Heterogenität auf. Hier wird in weiterer Folge nur auf Ethanol eingegangen, da dieser am häufigsten eingenommen wird. Wirkmechanismen und Wirkungen Wie beispielsweise Inhalationsnarkotika verursachen Alkohole auf zellulärer Ebene ausschließlich hemmende Effekte. Dazu tragen zwei unterschiedliche Wirkkomponenten bei: die Verstärkung der Aktivierung von GABAA Rezeptoren durch GABA, sowie die Hemmung von NMDA Rezeptoren durch Blockade im Bereich des Ionenkanals (nicht-kompetitiver Antagonismus). In Individuen zeigen sich unter steigenden inkorporierten Ethanoldosen trotzdem nicht nur sedative, sondern auch erregende Effekte (z.B. gesteigertes Selbstbewusstsein, Rededrang), was sich durch die Hemmung inhibitorischer Nervenzellen (Disinhibition) erklären lässt. Letztendlich überwiegen aber die Symptome einer Sedation bis hin zur Narkose (Tabelle 4). Tabelle 4. Ethanolwirkungen Blutethanol (‰) Symptome 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 geringste Gangstörungen Einschränkung von Vigilanz und Gesichtsfeld Blindzielbewegungen gestört Verlängerung der Reaktionszeit, geringe Sprachstörungen leichter Nystagmus mäßiger Rausch starker Rausch, Verschwinden koordinierter Reaktionen Eintrübung des Bewusstseins, anterograde Amnesie Koma zentrale Atemlähmung Weitere Ethanolwirkungen mit starker interindividueller Variabilität sind: Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Libidosteigerung und Hyperventilation. Kardiovaskulär führen geringe Dosen zu Blutdruckanstieg, höhere zu peripherer Vasodilatation mit Erwärmung und Rötung der Haut. 7 Regelmäßige Ethanolzufuhr führt zu einer beträchtlichen pharmakodynamischen Toleranz, die aber nur die zentralen Effekte betrifft. Für diese zeigt sich eine Kreuztoleranz mit anderen Sedative, wie z.B. Benzodiazepine oder Barbiturate. Der Metabolismus über Alkoholdehydrogenase und Aldehyddehydrogenase bleibt unverändert und die Elimination beträgt immer ca. 0.,15 ‰ pro Stunde. Für die chronischen toxischen Wirkungen in der Peripherie (Tabelle 5) entsteht keine Toleranz. Tabelle 5. Chronische Alkoholschäden Tremor Fettleber, Hepatitis, Zirrhose Wernicke-Encephalopathie Hypertonie Korsakow-Psychose Kardiomyopathie Cerebrovaskuläre Demenz Polyneuropathien Delirium tremens Depression Fetales Alkohol Syndrom Entzugssymptomatik Nach regelmäßiger Ethanolaufnahme führt deren Beendigung zu einer Entzugssymptomatik (Tabelle 6), die umso ausgeprägter ist, je öfter und je mehr Ethanol konsumiert wurde. Tabelle 6. Ethanolentzug Alkoholhunger Tachykardie, Hypertonie Tremor, Reizbarkeit Hyperhidrose Krampfanfälle Übelkeit Schlafstörungen Wahrnehmungsstörungen Delirium tremens (Agitation, Verwirrung, visuelle Halluzinationen, Fieber, Tachykardie, Mydriasis, Erbrechen) In einer frühen Phase (< 24 h) ist die Symptomatik mild (Zittern, Übelkeit, Schwitzen). Daran (nach 24 bis 72 h) können sich Krampfanfälle anschließen, und in schweren Fällen kommt es dann zum Vollbild des delirium tremens. Therapie der Ethanolabhängigkeit In der Phase des akuten Ethanolentzugs wird die Symptomatik bekämpft, und zwar ähnlich wie beim Opioidentzug mit Benzodiazepinen und Clonidin. Gegenüber Clomethiazol, welches früher häufig eingesetzt wurde, sollte Benzodiazepinen der Vorzug gegeben werden, da sie weniger toxisch sind und weniger unerwünschte Wirkungen aufweisen. Zu bedenken ist aber, dass Benzodiazepine und Clomethiazol selbst auch zu Abhängigkeit führen können. Als alternative Medikation stehen beispielsweise niederpotente typische Neuroleptika zur Verfügung. Ist die Phase des akuten Entzugs überwunden, besteht immer noch das Verlangen nach Ethanol. Diesem kann mit mehreren alternativen Medikationen begegnet werden: 1) Substanzen, die eine Alkoholunverträglichkeit auslösen (z.B. Kalkstickstoff, Disulfiram). 2) Der Opioidrezeptorantagonist Naltrexon kann das Verlangen nach Alkohol eindämmen. 3) Acamprosat, wie Ethanol selbst eine Antagonist an NMDA Rezeptoren, reduziert auch den Ethanolhunger. Präparate Disulfiram ist alleine verabreicht weitgehend ohne Wirkung (unerwünschte Wirkungen: Müdigkeit, orthostatische Dysregulation, Hautexantheme), verursacht aber in Kombination mit geringsten Alkoholmengen eine Unverträglichkeitsreaktion: 8 starke Hautrötung an Kopf, Schultern und Brust, Hitzgefühl, Kopfschmerz, Tachykardie, Hypotonie (bis Kreislaufkollaps), Atemsteigerung. Dieses AntabusSyndrom beginnt innerhalb von 30 min nach Alkoholaufnahme und dauert einige Stunden. Nach Absetzen von Disulfiram kann diese Alkoholunverträglichkeit bis zu 14 Tage anhalten. Dislufiram wird gut oral resorbiert und nur langsam eliminiert, sodass eine Erhaltungsdosis nur jeden zweiten Tag eingenommen werden muss. Naltrexon ist ein oral verfügbarer Antagonist an allen Opioidrezeptoren. In Opioidnaiven Patienten zeigen solche Antagonisten praktische keine Wirkung. In OpioidAbhängigen, hingegen, wird Naltrexon ein Opioidentzugssyndrom auslösen, und ist in diesem Falle kontraindiziert. Durch Blockade der Wirkungen von Endorphinen, welche am Ethanolhunger in Abhängigen beteiligt zu sein scheinen, reduziert Naltrexon die psychische Abhängigkeit von Ethanol. Nalterxon wird nach Resorption in einen aktiven Metaboliten umgewandelt, welcher eine Halbwertszeit von ca. 13 h aufweist, sodass eine einmal tägliche Dosierung ausreicht. Acamprosat verursacht wie Ethanol selbst eine Modulation inhibitorischer Neurotransmission und eine Blockade von NMDA Rezeptoren. Es erzeugt aber praktisch keine Eigenwirkung (unerwünschte Wirkungen: Durchfälle, abdominelle Schmerzen, Übelkeit, Juckreiz), reduziert aber den Alkoholhunger. Sedativa Alle pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Eigenschaften von Benzodiazepinen und anderen Sedativa werden im entsprechenden Kapitel (Anxiolytika, Hypnotika, Sedativa) besprochen. Hier werden nur für die Abhängigkeit von diesen Substanzen relevante Punkte behandelt. Neben der bewusst missbräuchlichen Einnahme zur Erzielung angst- und spannungslösender Wirkungen werden Benzodiazepine und verwandte Substanzen vor allem durch Ärzte zum Einsatz gebracht, und oft entwickelt sich hieraus eine Abhängigkeit. Nach länger dauernder Anwendung (Monate bis Jahre) von Benzodiazepinen nehmen deren Wirkungen (die sedativen Effekte mehr als die anxiolytische Wirkung) deutlich ab, und bei plötzlicher Reduktion oder Absetzen der ‚Therapie’ entwickelt sich ein Entzugssyndrom (Tabelle 7), das umso ausgeprägter ist, je höher die Dosierung und je länger die Einnahmedauer war. Tabelle 7. Benzodiazepinentzug Unruhe, Nervosität erhöhte Lichtempfindlichkeit Paraesthesien, Dysaesthesien erhöhte Geräuschempfindlichkeit Muskelkrämpfe Myoklonien Schlafstörungen Schwindel Nach hohen Dosen Krampfanfälle und Delirium Therapie der Benzodiazepinabhängigkeit Zur Beseitigung der Entzugssymptome kann natürlich ein Benzodiazepin eingesetzt werden. Diese Vorgangsweise beseitigt aber die Abhängigkeit nicht, und Ziel einer solchen ‚Substitutionsbehandlung’ (vgl. Opioide) ist ein langsames Ausschleichen, welches je nach Dauer des vorangegangenen Abusus Monate bis Jahre benötigen kann. Alternativ können Anxiolytika/Sedativa eingesetzt werden, die selbst keine Abhängigkeit hervorrufen. Solche Substanzgruppen sind Azaspirone, H1 Antihistaminika und niederpotente typische Neuroleptika. All diese Substanzen sind aber oftmals weniger gut wirksam als Benzodiazepine. Therapieversuche können auch mit Antiepileptika wie Carbamazepin und Phenobarbital unternommen werden. 9 Psychomotorisch stimulierende Substanzen Psychomotorisch stimulierende Substanzen haben vorwiegend erregende Wirkungen auf die Psyche: Steigerung des Antriebs, der Wahrnehmungsfähigkeit, der Denkleistung, sowie Reduktion der Müdigkeit. Unter Beachtung dieser Parameter können Cocain, Amphetamine und verwandte Substanzen, sowie Nikotin zu dieser Gruppe gezählt werden. Trotzdem sind diese drei Untergruppen beträchtlich heterogen, sodass sie nachfolgend separat behandelt werden. Cocain Cocain wird aus den südamerikanischen Cocasträuchern gewonnen und wird dort seit langer Zeit verwendet. In Europa ist die weite Verbreitung von Cocain u.a. Sigmund Freud zu verdanken, der nicht nur dessen psychostimulierende Wirkung, sondern (gemeinsam mit Karl Koller) auch dessen lokalanaesthetische Wirkung beschrieb. Wirkmechanismen und Wirkungen Während die lokalanaesthetische Wirkung primär auf der Blockade spannungsabhängiger Na+ Kanäle beruht, ist die psychomotorische Wirkung davon unabhängig, sondern auf die Blockade der Monoamin Rückaufnahme im Gehirn zurückzuführen: Cocain blockiert die Transportproteine für Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Dadurch kommt es zu einem Überschuss an Monoaminen mit Unterdrückung des Müdigkeitsgefühls, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, erhöhte Libido, Hyperaktivität, Gefühl der Leistungssteigerung, bei höheren Dosen Euphorie, seltener Halluzinationen, Angst, Irritation und zuletzt eventuell Krampfanfälle. In der Peripherie dominiert Vasokonstriktion (mit Hypertonie) und Tachykardie. Die Wirkungen auf das Herzkreislaufsystem können auch bei hoher Dosierung zu akuten toxischen Erscheinungen wie Herzrhythmusstörungen, Ischaemien und plötzlichem Herztod führen. Nach chronischem Cocainkonsum kann es auch zu Myokardschäden mit eventuellem Herzversagen kommen, und Exposition in der Schwangerschaft führt zu Fehlbildungen im Nervensystem und in den Extremitäten. Darüber hinaus entstehen nach langem Abusus psychiatrische Störungen (Angststörungen, Depressionen, Psychosen). Erwähnenswert ist, dass Cocain praktisch keine Toleranzentwicklung auslöst, und manchmal sogar das Gegenteil, eine Sensitivierung (stärkere Effekte bei gleicher Dosierung), festzustellen ist. Die zentralen Wirkungen zeigen sich sofort, und die Euphorie ist stark ausgeprägt, wenn die freie Base (‚Crack’) geraucht wird, bzw. wenn Cocain.HCl i.v. verabreicht wird. Bei nasaler Applikation des Hydrochlorids entsteht weniger Euphorie, und die anderen Effekte erscheinen langsamer. Die Wirkungen des Cocain halten nur kurz an (< 1 h), und häufig wird Cocain in kurzen Abständen immer wieder aufgenommen. Solche Phasen gesteigerten Cocainabusus (‚binges’) dauern häufig Stunden bis Tage. Cocainentzug Nach Phasen hoher Cocainaufnahme zeigt sich eine milde Entzugssymptomatik (Tabelle 8) mit hauptsächlich psychischen und kaum physischen Erscheinungen. Tabelle 8 Cocainentzug Cocainhunger Dysphorie Müdigkeit Unlust Depression Erschöpfung 10 Bradykardie Amphetamine Amphetamin und verwandte Substanzen (Methamphetamin, Methyphenidat, Fentyllin, Amfetaminil) sind Abkömmlinge des Phenylethylamin und somit mit den natürlich vorkommenden Monoaminen verwandt. Therapeutisch werden sie bei Kindern mit hyperkinetischen Verhaltensstörungen und bei Narkolepsie eingesetzt. Die ausgeprägte anorektische Wirkung der Amphetamine führte zu deren Einsatz als Appetitzügler. Hierfür können auch Substanzen eingesetzt werden, die weniger ausgeprägte psychomotorische Wirkungen haben (z.B. Norpseudoephedrin, Fenfluramin). Trotzdem können alle Appetitzügler zu Abhängigkeit führen, sodass deren therapeutischer Nutzen fragwürdig erscheint. Wirkmechanismen und Wirkungen Amphetamin und dessen Abkömmlinge greifen auch an den Transportproteinen für Monoamine an. Anders als Cocain bewirken sie aber nicht nur eine Aufnahmehemmung, sondern auch eine Freisetzung der Monoamine über die Transporter aus der Präsynapse in den Extrazellulärraum. Unter Amphetaminen sind hauptsächlich Noradrenalin und Dopamin von dieser Wirkung betroffen. Durch letzteres können Zeichen einer weckreaktion entstehen, sodass die Amphetaminderivate auch Weckamine genannt werden. Methylierte und methoxylierte Amphetaminderivate (z.B. Ecstasy) wirken stärker auf Serotonintransporter und können außerdem an 5HT-Rezeptoren angreifen. Deren Wirkungen sind daher nicht ident mit jenen der übrigen Amphetamine, und es besteht auch praktische keine Kreuztoleranz (siehe Halluzinogene). Durch die Zunahme der extrazellulären Monoamine im Gehirn entstehen ähnliche Wirkungen wie unter Cocain (Tabelle 9), die jedoch zumeist stärker ausgeprägt sind. Tabelle 9. Amphetaminwirkngen Zentral: Erregung, Antriebssteigerung Unterdrückung des Müdigkeitsgefühls Stimmungsanhebung bis Euphorie Verkürzung der Schlafdauer Steigerung der Konzentrationsfähigkeit Appetitreduktion Steigerung des Wohlbefindens Steigerung des Selbstvertrauens Erhöhung der motorischen Aktivität Verlust an Kritikfähigkeit stereotype Bewegungen Leistungssteigerung, erhöhte Fehlerquote Bei hohen Dosen: Halluzinationen, Wahn, psychotische Episoden Peripher: Blutdruckanstieg Tachykardie Schwitzen Tremor Wie bei Cocain kann es unter hohen Dosen zu eventuell tödlichen Herzrhythmusstörungen und kardialen Ischaemien kommen. Amphetamin wird oral gut resorbiert, wird aber wie Cocain auch nasal und i.v. angewandt. Die Wirkungen treten zumeist langsamer ein, halten bei einer Plasmahalbwertszeit von 5 – 20 Stunden auch länger an. Nach chronischer Zufuhr entwickelt sich für Amphetamine eine deutliche Toleranz, sodass die Dosen um das bis zu 100-fache gesteigert werden, wobei die Gefahr einer Intoxikation beträchtlich ist 11 Amphetaminentzug Je länger und je mehr Amphetaminderivate eingenommen werden, desto eher entsteht Entzugssymptomatik mit überwiegenden psychischen, und nur geringen physischen Erscheinungen (Tabelle 10) Tabelle 10. Amphetaminentzug Amphetaminhunger Dysphorie Müdigkeit Angst Lethargie Heißhunger Erschöpfung Krämpfe Nikotin Unter den Inhaltstoffen der Tabakpflanze ist Nikotin der einzige, der beim Rauchen zentrale Wirkungen hervorruft. Alle anderen dabei aufgenommenen Substanzen sind nur toxikolgisch von Interesse. Wirkmechanismen und Wirkungen Nikotin ist ein Agonist an nikotinischen Acetylcholinrezeptoren. Trotzdem sind die Effekte des Niktoin nicht nur durch einfache Rezeptoraktivierung zu erklären. In Anwesenheit von Nikotin werden die Rezeptoren nämlich auch desensitiviert, und nach chronisch wiederholter Nikotinzufuhr zeigt sich eine deutliche Zunahme an Nikotinrezeptoren im Gehirn (möglicherweise eine Gegenregulation zur Desensitivierung der Rezeptoren unter Nikotin). Somit kann Nikotin durch Rezeptoraktivierung einerseits zu neuronaler Erregung führen und durch Desensitivierung zu Hemmung synaptischer Übertragung. Daher können mit niedrigen und hohen Dosen Nikotin durchaus entgegengesetzte Wirkungen erzielt werden. Nikotinrezeptoren gibt es im zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark), aber auch im peripheren Nervensystem (autonomes Nervensystem und Skelettmuskulatur). Wirkungen können daher an all diesen Orten entstehen (Tabelle 11). Tabelle 11. Nikotinwirkungen Zentral: Muskelrelaxation Unterdrückung der Müdigkeit Stimulation der Atmung Übelkeit, Erbrechen Analgesie Antidiurese Bei hohen Dosen: Tremor und Krämpfe, zuletzt Atemlähmung Peripher: Blutdruckanstieg Tachykardie gesteigerte Darmperistaltik ev. Diarroe Salivation erhöhte Bronchialsekretion Nach wiederholter Applikation können die peripheren, nicht aber die zentralen Wirkungen Toleranz zeigen. Die meisten toxischen Konsequenzen chronischen Tabakrauchens (z.B. chron. Bronchitis, Bronchialkarzinom, andere Karzinome) sind nicht durch Nikotin bedingt. Auch die bekannten kardiovaskulären Erkrankungen sind primär auf andere Rauchinhaltsstoffe zurückzuführen, auch wenn Nikotin zur Entstehung derselben einen (weitgehend unbekannten) Beitrag leisten kann. 12 Nikotinentzug Obwohl die zentralen Wirkungen des Nikotin keine Toleranz zeigen, finden sich bei Rauchern, die nach langer Nikotinzufuhr dieselbe beenden, Entzugssymptome, die vorwiegend auf psychische Erscheinungen beschränkt sind (Tabelle 12). Tabelle 12. Nikotinentzug Nikotinhunger Dysphorie Ungeduld Angstzustände reduzierte Herzfrequenz Gereiztheit Depression Feindseligkeit Konzentrationsschwierigkeit Appetitsteigerung Die Entzugssymptomatik ist wesentlich schwächer als bei Opioiden oder Ethanol und kann nach Beendigung einer regelmäßigen Nikotinzufuhr 2 bis 3 Wochen anhalten. Das unbedingte Verlangen nach Nikotin (bzw. Tabak) kann viel länger anhalten, und Rückfälle nach Nikotinabstinenz finden häufig nicht in der Phase des akuten Entzugs statt. Therapie der Nikotinabhängigkeit Die Symptomatik des akuten Nikotinentzugs kann mit Clonidin behandelt werden. Angesichts der beträchtlichen Toxizität des Tabakrauchs erscheint die Gefährdung durch Zufuhr reinen Nikotins vernachlässigbar. In diesem Sinne ist die häufigste Vorgangsweise in der Raucherentwöhnung die Anwendung von reinen Nikotinpräparationen (z.B. als Kaugummi oder als transdermales therapeutisches System). Durch Resorption zu hoher Nikotindosen können hierbei Übelkeit, gastrointestinale Krämpfe, Husten, Schlafstörungen und Muskelschmerzen entstehen. Außerdem sollten Patienten mit Koronarinsuffizienz wegen der Gefahr myokardialer Ischaemien keine Nikotinpräparate erhalten. Alternativ zu Nikotinpräparaten kann des Antidepressivum Bupropion zur Raucherentwöhnung verwendet werden. Diese substanz hemmt vorwiegend die Rückaufnahme von Dopamin und soll so das Verlangen nach Nikotin stillen. Halluzinogene/Psychotomimetika/Psychedelika Diese Substanzen verändern Gedanken, Wahrnehmung und auch die Stimmungslage ohne starke Veränderung der Psychomotorik (Unterschied zu den psychomotorischen Stimulantien). Gedanken werden verworren, ungeordnet, flüchtig, die Wahrnehmung wird traumartig, Wahnvorstellungen können entstehen. Die Stimmung ändert sich nicht in eine eindeutige Richtung, und es kann sowohl depressive, als auch euphorische Erscheinungen geben. Auffällig ist jedenfalls, dass die entstehenden Veränderungen mit Symptomen einer Schizophrenie einige Gemeinsamkeiten aufweisen, und dass diese durch Neuroleptika aufgehoben werden können. Wirkmechanismen und Wirkungen Ebenfalls in Analogie zu den pathophysiologischen Hypothesen zur Schizophrenie lassen sich Halluzinogene in zwei funktionelle Gruppen unterteilen: 1) solche, die Monoamine freisetzen (vorwiegend Phenylethylaminderivate; z.B. Methylendioxymethamphetamin = Ecstasy; Dimethoxymethylamphetamin = DOM; Mescalin) und/oder an Monoaminrezeptoren angreifen (vorwiegend Tryptaminderivate mit agonistischer Wirkung an 5HT2 Rezeptoren; LSD; Psilocybin), 13 und 2) solche, die NMDA Rezeptoren blockieren (Phencyclidin, Ketamin). Die Wirkungen dieser Psychotomimetika sind einander ähnlich und werden hier anhand derjenigen von LSD (Lysergsäurediethylamid) besprochen (Tabelle 13). Tabelle 13. LSD-Wirkungen Zentral: Intensivierung der Sinneswahrnehmungen Akustische und taktile Halluzinationen Verlust von Raum- und Zeitgefühl Körperentfremdung Peripher: Blutdruckanstieg Hyperthermie Hypersalivation Mydriasis Illusionäre Verkennung Synästhesien Wechselnde Stimmungslage ev. Euphorie, aber auch ‚bad trips’ Tachykardie Schwitzen Hyperreflexie Tremor LSD ist hochpotent und die beschriebenen Wirkungen können schon nach oraler Aufnahme von nur 20 g auftreten. Die ersten Symptome sind nach 30 bis 60 min zu merken, das Maximum wird nach 2 bis 4 Stunden erreicht, und die Symptomatik geht nach ca. 8 Stunden zu Ende. Insbesondere die Phenylethylaminderivate rufen auch amphetaminartige Wirkungen hervor und können ev. zu Herzkreislaufversagen führen. In seltenen Fällen können Symptome einer einmaligen Anwendung auch bis zu Wochen anhalten. Bei wiederholter Zufuhr in kurzen Abständen zeigt sich eine Toleranzentwicklung, die aber nach ca. einer Woche Substanzkarenz wieder verschwindet. Entzugssymptome sind bei Psychotomimetika nicht zu finden. Nach oftmalig wiederholter Anwendung können auch ohne Einnahme von Halluzinogenen psychotische Episoden auftreten, insbesondere visuelle Halluzinationen, deren Symptomatik jener nach Substanzeinnahme stark ähnelt (‚Flashback Episoden’). Phencyclidin unterscheidet sich von den oben genannten Psychotomimetika vor allem dadurch, dass es stark analgetisch wirksam ist. Außerdem verursacht Phencyclidin neurologische Symptome, wie Nystagmus, Ataxie, Dysarthrie und Rigor. Daneben zeigt sich immer wieder fremdaggressives Verhalten, was Phencyclidin besondere Gefährlichkeit verleiht. Nach hohen Dosen kommt es zu Krampfanfällen, Rhabdomyolyse, Koma und ev. Tod. Die Wirkungen zeigen sich schon 5 min nach Beginn der Aufnahme über Zigarettenrauch und erreichen ein Maximum nach 30 min. Nach 3 bis 6 Stunden klingt die Wirkung ab. Bei wiederholtem Gebrauch stellt sich Toleranz ein, es gibt aber keine Entzugssymptomatik. Nach chronischer Aufnahme können depressive und Angststörungen auftreten. Präparate DOM Mescalin 14 LSD Psilocybin Phencyclidin Cannabinoide Cannabinoide sind die Inhaltsstoffe des indischen Hanfs, welche in unterschiedlichen Zubereitungen angewandt werden: Marihuana (Gemisch getrockneter Blüten und Blätter), Haschisch (das Harz der Spitzen der blühenden weiblichen Staude), Haschischöl (öliges Haschischextrakt). Die wirksamen Komponenten des Hanfs sind die Cannabinoide, unter welchen 9Tetrahydrocannabinol das wirksamste ist. Wirkmechanismen und Wirkungen Cannabinoide greifen als Agonisten an Cannabinoidrezeptoren an, von welchen es zwei Typen gibt: CB1 Rezeptoren finden sich primär im Gehirn, während CB2 Rezeptoren auf Zellen des Immunsystems zu finden sind, wo sie immunmodulatorische Effekte vermitteln können. Die CB1 Rezeptoren befinden sich überwiegend an präsynaptischen Nervenendigungen, wo sie zumeist Neurotransmitterfreisetzung hemmend regulieren. Durch diese überwiegend inhibitorischen Effekte kommen die bekannten psychotropen Wirkungen zustande (Tabelle 14). Tabelle 14. Cannabiswirkungen Zentral: Entspannung Wohlbefinde Leichte Euphorie Apathie, ev. Müdigkeit Intensivierung der Sinneswahrnehmungen Reduktion der Denkleistung Störung des Zeitgefühl Körperentfremdung Analgesie antiemetische Wirkung Bei hohen Dosen Psychose: Halluzinationen, Angstzustände Peripher: Vasodilatation, z.B. konjunktivale Rötung Tachykardie Hunger Tachykardie Bronchodilatation Blutdruckdysregulation Die psychotropen Effekte sind denjenigen des LSD ähnlich, aber schwächer ausgeprägt, und Angstzustände bzw. Wahnvorstellungen treten nur selten auf. Die Resorption von 9-Tetrahydrocannabinol ist beim Rauchen höher als beispielsweise bei oraler Aufnahme. Die Wirkungen setzen innerhalb von Minuten ein, erreichen ihr Maximum nach einer halben Stunde und sind nach 3 bis 4 Stunden beendet. Bei chronischem Abusus entwickelt sich geringe Toleranz, wobei auch Kreuztoleranz zu Ethanol und Sedativa auftreten kann. Außerdem kann nach sehr lang dauernder 15 Aufnahme zu Einschränkungen der kognitiven Lesitungsfähigkeit und zum ‚amotivationalem Sndrom’ (Antriebs- und Konzentrationsstörungen) kommen. Cannabinoidentzug Bei Absetzen nach chronischem Gebrauch zeigt sich ein mildes Entzugssyndrom (Tabelle 15) mit vorwiegend psychischen Phänomenen. Tabelle 15. Cannabisentzug Cannabishunger Schlafstörungen gastrointestinale Krämpfe Erbrechen Gereiztheit Ruhelosigkeit Übelkeit Appetitlosigkeit