Tod, - SwissEduc

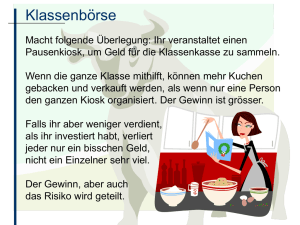

Werbung