preizkusno predavanje - Pedagoška fakulteta Maribor

Werbung

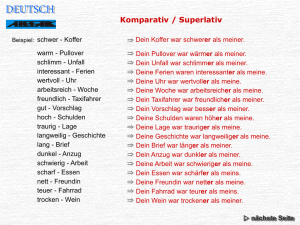

PREIZKUSNO PREDAVANJE v sredo, dne 11.12.1996 ob 10. uri Oddelek za germanistiko Pedagoška fakulteta v Mariboru Koroška cesta 160 GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN DER GRAD- UND STEIGERUNGSPARTIKELN IM DEUTSCHEN asist. dr. Teodor Petrič, Oddelek za germanistiko, Maribor GLIEDERUNG 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. Einleitung Ziele der Vorlesung Literatur (Auswahl) Gegenstand der Vorlesung Eigenschaften der Grad- und Steigerungspartikeln Phonologische Merkmale Morphologische Merkmale Syntaktische Merkmale Semantische Merkmale Schluß Begriffsregister 2 1. EINLEITUNG 1.1 ZIELE DER VORLESUNG Die Studenten sollen den kommunikativen Wert der Grad- und Steigerungspartikeln erkennen. Die Studenten sollen die grundlegenden Eigenschaften der Grad- und Steigerungspartikeln kennenlernen. 1.2 LITERATUR (Auswahl; Pluszeichen = Bibliothek PF MB) - Altmann, Hans (1976): Die Gradpartikeln im Deutschen. Untersuchungen zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik. Tübingen. Helbig, Gerhard (1988): Lexikon deutscher Partikeln. Leipzig. Jacobs, Joachim (1983): Fokus und Skalen: zur Syntax und Semantik der Gradpartikeln im Deutschen. Tübingen. Kötz, Werner (1987): Übungen zu den Partikeln Leipzig. Charles van Os (1989): Aspekte der Intensivierung im Deutschen. Tübingen. Maria Thurmair (1989): Modalpartikeln und ihre Kombinationen. Tübingen. Harald Weydt (Hg.) (1979): Die Partikeln der deutschen Sprache. Berlin, New York. + + + + + + Ulrich Engel (1988): Deutsche Grammatik. Heidelberg. + Helbig/Buscha (1987): Deutsche Grammatik. Leipzig. + Harald Weinrich (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 1.3 GEGENSTAND DER VORLESUNG In der heutigen Vorlesung lernen wir grundlegende Eigenschaften der Gradpartikeln (GP) und der Steigerungspartikeln (SP) kennen. In den folgenden Sätzen sehen Sie einige typische Beispiele (Bezugselement kursiv, GP/SP unterstrichen): (1) Hans: Würdest du deine Mutter rufen, wenn ich dich küße? Anna: Wieso? Möchtest du auch (GP) sie noch küssen? Janez: Ali bi poklicala mamo, če bi te poljubil? Ana: Zakaj? Ali bi rad tudi (GP) njo? (GP) (2) Jana: Laut Statistik ist unter 1000 Menschen nur (GP) einer größer als 2 Meter. Peter: Den kenne ich! Der sitzt im Kino immer vor mir. Jana: Statistika pove, da je med 1000 ljudmi le (GP) eden višji od 2 metrov. Peter: Tistega pa poznam, v kino vedno sedi pred menoj. (3) Als Vater nach Hause kommt, wird er von Metka sehr (SP) freundlich empfangen. Deshalb lobt er sie vor dem Sohn: “Sieh nur, wie liebenswürdig sie mich empfangen hat!” Michael entgegnet: “Das würde ich dich auch (GP), wenn ich die neue Vase zerbrochen hätte.” Ko pride oče domov, ga Metka sprejme zelo (SP) prijazno, zato jo pohvali pred sinom: “Le poglej, kako me je ljubeznivo sprejela!” 3 (4) Miha odvrne: “Tudi (GP) jaz bi te, če bi razbil novo vazo.” Anton: Mein lieber Mann, das war vielleicht ein Spiel! Ich hätte beinahe (SP) gänzlich meine Stimme verloren. Paul: Keine Sorge, ich habe sie noch voll in meinen Ohren. Tone: Fant, to je bila tekma! Skoraj (SP) popolnoma sem izgubil glas. Pavel: Nič ne skrbi, ves je v mojih ušesih. Die Grad- und Steigerungspartikeln haben auch noch andere Namen: z.B. (5) Gradpartikel - Fokuspartikel, Skalenpartikel, Rangierpartikel, ... Steigerungspartikel - Intensivierungspartikel, Gradpartikel(!), ... Die Namengebung hängt mit der Hervorhebung bestimmter semantischer Eigenschaften dieser Partikeln zusammen. Die Grad- und Steigerungspartikeln werden in dieser Vorlesung zusammen behandelt, weil sie einige gemeinsame formale und inhaltliche Eigenschaften aufweisen. 2. EIGENSCHAFTEN DER GRAD- UND STEIGERUNGSPARTIKELN Die Grad- und Steigerungspartikeln gehören zur Wortklasse der Partikeln, d.h. zur Klasse der unflektierbaren Lexeme (vgl. Thurmair 1989). In anderen grammatischen Werken (z.B. in Helbig 1988) kann die Abgrenzung der Partikeln von anderen Wortklassen auch noch von weiteren formalen und semantischen Kriterien vor sich gehen. Es folgt eine Übersichtstabelle zur Partikelklassifizierung aus Thurmair (1989: 20, 21). 4 2.1 PHONOLOGISCHE MERKMALE 2.1.1 Betonungsverhältnisse und Grundfrequenzverlauf Die Betonungsverhältnisse und der Verlauf der Grundfrequenz (Satzmelodie) geben dem Hörer wichtige Hinweise dafür, wie eine Äußerung zu verstehen ist. Grundsätzlich gilt, daß die kommunikativ wichtigeren Teile einer Äußerung im Deutschen dynamisch (d.h. durch größere Lautstärke) und melodisch (d.h. durch eine stärkere Abweichung von der mittleren Tonhöhe) hervorgehoben werden können. Die Zuweisung größerer intonatorischer Prominenz ist zum Teil grammatisch geregelt (d.h. nach grammatischen Präferenzen), zum Teil entspringt sie aber auch den Anforderungen des Kontextes. Grad- und Steigerungspartikeln können betont oder unbetont vorkommen.1 Nach Helbig (1988: 48) ist die Betontheit bzw. Unbetontheit einer Gradpartikel vor allem von der Stellung im Satz abhängig. 1 Unterscheidet man zwischen einem Fokusakzent (d.h. einem syntaktisch geregelten Akzent, der in einem Satz mit transitivem Verb auf das Akkusativobjekt fällt) und einem Kontrastakzent (d.h. einem semantisch geregelten Akzent), lassen sich folgende Betonungsverhältnisse vorhersagen: (a) unbetonte GP/SP fokusakzentuiertes Bezugswort (b) kontrastbetonte GP/SP fokusakzentuiertes Bezugswort 5 (6) Hans: Würdest du deine Mutter rufen, wenn ich dich küße? (a) Anna: Wieso? Möchtest du auch sie noch küssen? (b) Anna: Wieso? Möchtest du sie auch noch küssen? (c) Anna: Wieso? Sie möchtest du auch noch küssen? (7) Anna: Dürfen Peter und Uwe zu deinem Geburtstag kommen? Hans: Nein, nur Peter. Aus (6) und (7) ist ersichtlich, daß ein Akzent je nach Stellung der Gradpartikel und Intention der Aussage (6a) nur auf dem Bezugselement, (6b) nur auf der Gradpartikel, (6c)+(7) auf Gradpartikel und Bezugselement liegen kann. Bei den Steigerungspartikeln hängt die Betontheit oder Unbetontheit in den meisten Fällen von der kommunikativen Intention des Sprechers ab, der eine schwache oder starke Steigerung des Bezugswortes anstrebt. Wird das Bezuselement der Steigerungspartikel oder die Steigerungspartikel selbst ins Vorfeld eines Aussagesatzes verschoben (an die Stelle vor dem finiten Verb), dann muß das ins Vorfeld verlagerte Element (d.h. die Bezugskonstituente bzw. die Steigerungspartikel) betont werden. (8a) Nachbarin: Wie gefällt es ihrer Tochter an der Uni? Mutter: Sie ist sehr zufrieden. (8b) Nachbarin: Wie gefällt es ihrer Tochter an der Uni? Mutter: Sehr zufrieden ist sie. (8c) Nachbarin: Wie gefällt es ihrer Tochter an der Uni? Mutter: Zufrieden ist sie sehr, obwohl sie es dort nicht leicht hat. (8d) Nachbarin: Ist ihre Tochter nun wirklich zufrieden mit ihrer Wahl? Mutter: Sehr ist sie zufrieden. In einigen Fällen ist die Akzentzuweisung mit einem Bedeutungsunterschied der Partikel selbst verbunden (z.B. ganz).2 (9a) Peter: Gefällt dir das Theaterstück denn? Anna: Das Stück gefällt mir eigentlich ganz gut. (d.h. weniger als gut) (9b) Peter: Was hältst du denn von der gestrigen Theateraufführung? Anna: Die Vorstellung war ganz vorzüglich. (d.h. mehr als vorzüglich) (9c) Peter: Könntest du mir noch zwei Theaterkarten für heute abend besorgen? Anna: Tut mir leid. Die Vorstellung ist ganz ausverkauft. (d.h. völlig) 2.2 MORPHOLOGISCHE MERKMALE 2.2.1 Unflektierbarkeit (c) (d) kontrastbetonte GP/SP fokusakzentuierte GP/SP 2 - unbetontes Bezugswort - (nichtrealisiertes Bezuswort) Fettgedruckte Ausdrücke sind betont. Die Hoch- und Tiefschreibung deutet Ansteigen und Abfallen der Satzmelodie an. 6 Gemäß der Partikeldefinition sind die Lexeme, die in der Funktion von Gradpartikeln und Steigerungspartikeln auftreten, der Form nach unveränderlich. Recht viele Grad- und Steigerungspartikeln kommen auch in anderen Funktionen vor (z.B. einige Gradpartikeln auch als Adverb oder Abtönungspartikel, einige Steigerungspartikeln auch als Adjektiv). Beim Funktionswechsel kann ein Lexem das Merkmal der Unflektierbarkeit verlieren: z.B. echt als Steigerungspartikel ist unflektierbar, echt als Adjektiv ist hingegen flektierbar. (10a) Der Film war echt gut. (Steigerungspartikel) (10b) Das sind echte Perlen. (Adjektiv) 2.2.2 Wortbildungsstruktur Unter den 41 Gradpartikeln, die in Helbigs Lexikon deutscher Partikeln angeführt werden, sind synchron gesehen 17 Simplizia und 24 zusammengesetzte oder abgeleitete Wortbildungskonstruktionen: (11a) Simplizia: allein, auch, bloß, eben, erst, etwa, fast, gar, genau, gerade, gleich, ja, noch, nur, rein, schon, so; (11b) Komplexere GP: annähernd, ausgerechnet, ausschließlich, beinahe, bereits, besonders, ebenfalls, ebenso, einzig, gleichfalls, höchstens, insbesondere, lediglich, mindestens, nahezu, selbst, sogar, ungefähr, vielleicht, vornehmlich, wenigstens, ziemlich, zumal, zumindest. Ein relativ großer Teil der GP (mehr als die Hälfte) ist also morphologisch komplexer. Unter den 42 Steigerungspartikeln, die in Helbigs Lexikon deutscher Partikeln angeführt werden, sind synchron gesehen 19 Simplizia und 23 zusammengesetzte oder abgeleitete Wortbildungskonstruktionen: (12a) Simplizia: absolut, direkt, echt, etwas, extrem, ganz, gar, hübsch, immer, recht, rein, schön, sehr, so, total, viel, weit, wenig, zu, (12b) Komplexere SP: ausgesprochen, äußerst, außergewöhnlich, außerordentlich, besonders, durchaus, ebenso, einigermaßen, geradezu, höchst, restlos, richtig, überaus, überhaupt, übermäßig, ungemein, ungewöhnlich, völlig, vollkommen, vollständig, weitaus, wesentlich, ziemlich. Das Verhältnis zwischen morphologisch einfacheren und komplexeren SP entspricht in etwa dem der GP. Im Gegensatz zu den Abtönungspartikeln können die GP und SP demnach relativ häufig auch aus morphologisch komplexeren Wortbildungskonstruktionen bestehen. 2.3 SYNTAKTISCHE MERKMALE Unter den syntaktischen Merkmalen wollen wir die Stellungseigenschaften, das Kookurrenzverhalten, die Kombinationsmöglichkeiten und das Antwortverhalten etwas näher betrachten. 2.3.1 Stellung im Satz Eine Gradpartikel kann grundsätzlich an verschiedenen Stellen im Satz vorkommen, und zwar entweder in Kontaktstellung (d.h. sie tritt unmittelbar vor oder nach dem Bezugsglied auf und bildet demnach mit dem Bezugsglied eine kontinuierliche Konstituente), 7 oder in Distanzstellung (d.h. zwischen GP und Bezugsglied stehen andere Glieder; die GP bildet also mit dem Bezugsglied eine diskontinierliche Konstituente). Am häufigsten treten sie unmittelbar vor ihrer Bezugskonstituente auf (13a), seltener unmittelbar nach der Bezugskonstituente (13b). (13a) Nur der Arzt könnte dem Verletzten noch helfen. (13b) Der Arzt nur könnte dem Verletzten noch helfen. Auch die Distanzstellung (14) ist viel seltener und ist wie Kontaktstellung nach dem Bezugsglied nicht auf alle GP anwendbar (Sprachtyp: SOV/SVO). Außerdem kann die Distanzstellung besondere Betonungsverhältnisse verlangen (Kontrastakzent auf der GP): (14) Der Arzt könnte dem Verletzten nur noch helfen. Einige Gradpartikeln lassen sogar phraseninterne Stellung zu, d.h. sie können in eine komplexe Präpositionalphrase verschoben werden (15b). Die phraseninterne Position kann als besondere Form der Kontaktstellung aufgefaßt werden. (15a) Ein nur [PP in [NP wenigen Exemplaren]] vorhandenes Buch wurde verkauft. (15b) Ein [PP in nur [NP wenigen Exemplaren]] vorhandenes Buch wurde verkauft. (NP=Nominalphrase, PP=Präpositionalphrase) Die Position einer Steigerungspartikel richtet sich nach dem Prinzip der minimalen Distanz zu einem intensivierbaren Wort, und zwar steht eine Steigerungspartikel meist in Kontaktstellung vor seiner Bezugskonstituente (16). Eine Steigerungspartikel ist also nicht so frei plazierbar wie eine Gradpartikel. Mit anderen Worten: Steigerungspartikeln sind in der Wahl der Fokuselemente (Bezugskonstituenten) beschränkter. Die Bezugskonstituente muß eine unmittelbar folgende Verbal-, Adjektival-, Adverbial- oder Präpositionalphrase sein. (16) Das Theaterstück hat mir sehr gefallen. Relativ freie Plazierbarkeit ist in hohem Maße von einzelnen Lexemen abhängig. Eine Steigerungspartikel wie sehr (17), die nur Steigerungspartikel ist, ist nicht so frei plazierbar wie die polyfunktionale Steigerungspartikel ganz (18). Die sogenannten approximativen Ausdrücke unter den Steigerungspartikeln (19) erlauben so wie einige Gradpartikeln auch phraseninterne Stellung (20b). (17a) Er hat das Problem sehr [PP zu [NP meiner Zufriedenheit]] gelöst. (17b) *Er hat das Problem [PP zu sehr [NP meiner Zufriedenheit]] gelöst. (18a) das zu meiner Zufriedenheit ganz [PP von [NP ihm]] gelöste Problem (18b) das zu meiner Zufriedenheit von ihm ganz [NP gelöste Probelem] (19a) nahezu [PP mit [NP gleichen Ergebnissen]] (19b) [PP mit nahezu [NP gleichen Ergebnissen]] Trotz des Prinzips der minimalen Distanz ist diskontinuierliches Auftreten von Steigerungspartikel und Bezugskonstituente möglich. In (20) steht die Steigerungspartikel im Vorfeld (d.h. vor dem finiten Verb), während die Bezugskonstituente gefallen die rechte Verbalklammer bildet. Die Vorfeldstellung erzwingt einen Starkakzent auf der Steigerungspartikel. 8 (20) Sehr hat es mir gefallen. Die Stärke des Prinzips der minimalen Distanz zeigt sich insbesondere in solchen Fällen, in denen wegen des Verstoßes gegen das Prinzip ein Funktionswechsel eintritt. In (21a) erscheint die ins Vorvorfeld versetzte Partikel wirklich in der Funktion eines Satzadverbs (Modalwortes), in (21b) bei Betonung der Partikel und des fokussierten Adjektivs kann sie hingegen als Steigerungspartikel vorliegen. (21a) Anna: Hildegard Knef soll eine gute Sängerin sein? Petra: Wirklich, die ist gut. (“ich bin fest davon überzeugt”) (21b) Paul: Ich finde, Hildegard Knef ist eine gute Sängerin. Jan: Ja, die ist wirklich gut. (“sehr gut”) Gradpartikeln sind stellungsfreier als Steigerungspartikeln. Letztere sind stärker an das Prinzip der minimalen Distanz zum Bezugselement gebunden. Allerdings können Gradpartikeln nicht allein im Vorfeld auftreten wie Steigerungspartikeln (20), sondern nur zusammen mit ihrer Bezugskonstituente. Vorvorfel Vorfeld d Wirklich, es Sehr (t) Und nur der Arzt 2.3.2 Comp/Vf/Kl hat hat’s könnte Mittelfeld Vi Nachfeld mir sehr gefallen, mir (t) gefallen. dem Kranken helfen, gesund zu werden. Nachnachfel d das Stück Kookurenzverhalten Gradpartikeln können mit den verschiedensten Bezugskonstituenten auftreten, und zwar mit Fokuselementen wie: Nominalphrasen (22a) Präpositionalphrasen (22b) Verben (22c) prädikativen Adjektiven (22d) prädikativen Substantiven (22e) Adverbialien (22f) Nebensätzen (22g) (22a) Nur deine Stimme (NP) zählt. (22b) Nur mit deiner Stimme (PP) kann eine Entscheidung gefällt werden. (22c) Nur gefallen (V) tut mir das nicht. (22d) Nur schlecht (A) ist mir die ganze Zeit gewesen. (22e) Hans ist nur stellvertretender Direktor (NP). (22f) Hans war nicht nur im Theater (Adv) , sondern auch im Kino (Adv). (22g) Das stimmt schon, daß sie zu dem Zeitpunkt keine andere Wahl hatte, nur daß sie zu einem früheren Zeitpunkt durchaus die richtige Entscheidung hätte treffen können. Steigerungspartikeln sind hinsichtlich ihrer Bezugselemente wählerischer. Sie fokussieren nur intensivierbare Prädikate, d.h. solche Ausdrücke, die wegen ihrer Semantik eine Graduierung (semantische Abstufung) erlauben: 9 Verben (23a) steigerbare Adjektive (23b) steigerbare Substantive (oft solche von Adjektiven abgeleitet) in NP/PP (23c) steigerbare Adverbien (von Adjektiven abgeleitet) (23d) (23a) Gert Hofmanns Roman Die Fistelstimme hat ihm außerordentlich gefallen (V) (23b) Er ist sehr zufrieden, ja sogar höchst zufrieden. (23c) Das Haus befand sich ziemlich in der Nähe. (23d) Ihr Auftritt war viel besser gelungen, als sie vorher zu glauben wagte. In den meisten Fällen ist das Fokuselement einer Steigerungspartikel ein Adjektiv. Wenn eine Bezugskonstituente aufgrund ihrer Bedeutung nicht intensivierbar ist (z.B. verheiratet), kommt es gewöhnlich zur Reinterpretation des Fokuselementes. (24) Er ist sehr verheiratet. (“Er zeigt viele typische Eigenschaften eines Ehemannes”) Zwischen den einzelnen Steigerungspartikeln gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit verschiedenen morphologischen Steigerungsformen (Positiv, Komparativ, Superlativ) ihrer Bezugselemente (d.h. insbesondere der Adjektive). Nach Helbig (1988: 47) lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: (a) Steigerungspartikeln, die nur vor einem Positiv stehen (b) Steigerungspartikeln, die nur vor einem Komparativ stehen (c) Steigerungspartikeln, die vor einem Positiv oder einem Komparativ stehen (d) Steigerungspartikeln, die vor einem Komparativ oder Superlativ stehen (e) Steigerungspartikeln, die vor Positiv, Komparativ oder Superlativ stehen. (25a) sehr, besonders, ganz, höchst, recht, so, überaus, ziemlich, ungemein, außerordentlich, ungewöhnlich, außerordentlich, völlig, restlos, vollkommen, total, zu, ... (25b) viel, weit (25c) etwas (25d) weitaus (25e) absolut Die meisten Steigerungspartikeln modifizieren die (weniger markierte) Positivform eines Adjektivs, in selteneren Fällen die (markiertere) Komparativ- oder Superlativform. Außerdem scheint es keine Steigerungspartikel zu geben, die lediglich vor dem Superlativ eines Adjektivs (als markiertester Steigerungsform) auftreten würde (Implikationsverhältnis zwischen den Steigerungsformen: falls die SP mit dem Superlativ eines Adjektivs verbindbar ist, dann ist sie es auch mit dem Positiv und/oder Komparativ kombinierbar). 2.3.3 Kombinations- oder Stapelungsmöglichkeiten Nur wenige Gradpartikeln sind miteinander kombinierbar, allenfalls mit solchen aus einer anderen semantischen Gruppe (26a), Steigerungspartikeln lassen hingegen häufig Kombinationen (27a) oder Stapelungen (27b) zu. (26a) Auch nur ein Osterei würde mir genügen. (inklusive + exklusive GP) (26b) Nur ein Osterei würde mir auch genügen. (27a) Der James-Bond-Film war echt total gut. 10 (27b) Das war ein ganz besonders großer Irrtum. (ganz steigert besonders) 2.3.4 Antwortverhalten Die Gradpartikeln können in der Regel (im Unterschied zu den slowenischen Gradpartikeln) nicht Antwort auf eine Frage sein (28), Steigerungspartikeln können jedoch wie Satzadverbien (Modalwörter) auf eine Entscheidungs- (29) als auch wie die Adverbien auf eine Ergänzungsfrage (30) als Antwort dienen. (28) Als Vater nach Hause kommt, wird er von seiner Tochter Metka sehr freundlich empfangen. Deshalb fragt er seinen Sohn: Würdest du mich je so liebenswürdig wie deine Schwester empfangen? Michael entgegnet: (a) *Auch. (b) ?Auch, wenn ich die teure Vase zerbrochen hätte. (c) Ja, wenn ich die teure Vase zerbrochen hätte. (29) Die schottische Nationalmannschaft hat gewonnen. In der Kabine fragen die Fußballspieler den Trainer: Na, wie haben wir heute gespielt? Der Trainer war überaus glücklich. Ausgezeichnet! Heute habt ihr euch wirklich eine Erfrischung verdient, sagte er und öffnete das Fenster. (30) Eine Ehefrau telefoniert dem Hausarzt: Mein Mann bildet sich ein, ein Pferd zu sein. Arzt: Sind sie sicher? Ehefrau: Vollkommen. Arzt: Dann bringen Sie ihn doch gleich zu mir. Ehefrau: Ja, ich komme sofort, ich muß ihn nur noch satteln. Damit im Zusammenhang steht die Eigenschaft der Steigerungspartikeln, auch isoliert vorkommen zu können (d.h. allein, ohne Satzverband). 2.4 SEMANTISCHE MERKMALE 2.4.1 Semantische Merkmale der Gradpartikeln Eine Grad- oder Steigerungspartikel verändert zwar nicht den Wahrheitswert eines Satzes (d.h. wenn ein Satz mit GP oder SP wahr ist, ist er auch ohne GP oder SP wahr), jedoch fügen sie einem Satz einen spezifischen Bedeutungsanteil hinzu. Worin besteht dieser spezifische Bedeutungsanteil? Einige Gradpartikeln ermöglichen eine quantifizierende Interpretation (z.B. nur), andere hingegen eine skalierende Interpretation (z.B. sogar). Je nach Kontext ist es jedoch möglich, daß eine Gradpartikel beiden Arten der Interpretation zuläßt. Bei quantifizierender Interpretation geht es um die Anzahl von Elementen einer Menge, die vergrößert oder verringert wird, bei skalierender Interpretation geht es hingegen um den Wert eines Elementes auf einer (Eigenschafts-) Skala, der vergrößert oder verringert wird. Außer der Unterscheidung zwischen quantifizierender und skalierender Interpretation ist es auch möglich, Gradpartikeln mit inklusiver oder exklusiver Bedeutung voneinander zu trennen. Eine Gradpartikel hat inklusive Bedeutung, wenn es eine Menge von Elementen vergrößert, exklusive Bedeutung hingegen, wenn es eine Menge von Elementen verringert. 11 inklusive GP exklusive GP auch, sogar, noch, schon, selbst, insbesondere, ... nur, bloß, lediglich, erst, genau, eben, ausgerechnet, ... Die Gradpartikel nur ermöglicht quantifizierende Interpretation. In (31) werden zwei Mengen (Kategorien) genannt, die auf zwei unterschiedlichen Zuordnungskriterien basieren: (a) auf einem geographischen Kriterium - die europäischen Staaten und (b) auf einem politischen Kriterium - die Europäische Union. (31) Dänemark, Polen, Rumänien und Tschechien sind europäische Staaten. Aber nur Dänemark ist Mitglied der Europäischen Union. (exklusive quantifizierende Interpretation) Damit die Staaten einer Menge zugeordnet werden können, müssen sie eine der beiden Bedingungen erfüllen. Die erste Menge, die mit Hilfe des geographischen Kriteriums gebildet wird, besteht aus vier Elementen (den Staaten Dänemark, Polen, Rumänien und Tschechien) und dient als Ausgangspunkt für den folgenden Vergleich mit der zweiten Menge, die auf der Grundlage des politischen Kriteriums gebildet wird. Zur zweiten Menge gehört lediglich ein Element (der Staat Dänemark). Die Gradpartikel nur signalisiert, daß der Satz mit der Bezugskonstituente Dänemark in Beziehung zum vorhergehenden Satz steht. Sie signalisiert, daß unter den vier genannten Staaten im vorhergehenden Satz ein Staat, nämlich Dänemark die Bedingung erfüllt, um der politischen Kategorie zugeordnet werden zu können. Sie impliziert (d.h. legt nahe, deutet an) außerdem, daß die übrigen Staaten im vorhergehenden Satz nicht die Bedingung erfüllen, um der zweiten Menge zugeordnet werden zu können. Die Gradpartikel nur in (31) signalisiert somit, daß eine Bedingung vom Bezugsglied (dem Staat Dänemark) erfüllt wird, während sie von allen anderen genannten Elementen des gleichen Typs (den Staaten Polen, Rumänien und Tschechien) nicht erfüllt wird. Die Gradpartikel nur hat also eine einschränkende (restriktive) Bedeutung. Man kann auch sagen, daß sie von der Bedeutung her exklusiv ist, d.h. Elemente, die vom Bezugsglied verschieden sind, werden von der Gradpartikel nur ausgeschlossen. Das ist die Grundbedeutung der Partikel nur. Sie ist auch in anderen Funktionen zu erkennen, z.B. wenn nur als Abtönungspartikel auftritt. Ein weiteres Beispiel für quantifizierende Interpretation ist die Gradpartikel auch. Die Gradpartikel auch ist sozusagen das semantische Gegenstück zur Gradpartikel nur, denn es vergrößert die Anzahl der Elemente in der Vergleichsmenge durch das Bezugsglied und hat somit inklusive Bedeutung. (32) Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In ein paar Jahren soll auch Slowenien Mitglied werden. (inklusive quantifizierende Interpretation) In (32) besteht die Vergleichsmenge zum Sprechzeitpunkt aus vier Elementen, und zwar den Staaten Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Dieser Vergleichsmenge wird zu einem späteren Zeitpunkt (in ein paar Jahren) ein weiteres Element hinzugefügt, und zwar der Staat Slowenien. Die Menge hat zu diesem späteren Zeitpunkt (zumindest) fünf Elemente. Die inklusive Bedeutung der Gradpartikel auch ist übrigens auch in anderen Partikelfunktionen zu erkennen, z.B. wenn die Partikel als Abtönungspartikel auftritt. Die Gradpartikel sogar ist ein Beipiel für eine Gradpartikel mit inklusiver quantifizierender Bedeutung und gleichzeitiger skalierender Bedeutung. 12 (33) Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In ein paar Jahren soll sogar (das wirtschaftlich schlechter entwickelte) Rumänien Mitglied werden. (inklusive quantifizierende und skalierende Interpretation) Wie die Gradpartikel auch ermöglicht die Gradpartikel sogar inklusive quantifizierendende Interpretation eines Satzes. In (33) besteht die Menge der genannten Mitgliedstaaten aus vier Elementen (Dänemark, Deutschland, Frankreich und Großbritannien). Zu einem späteren Zeitpunkt (in ein paar Jahren) wird die Menge der Mitgliedstaaten um ein Element vergrößert (Rumänien). Jedes Wort, jeder sprachliche Ausdruck ist jedoch in der Regel mit bestimmten Erwartungen verbunden, die wir aus unserem Weltwissen, aus unserer Erfahrungswelt schöpfen. Gemäß unseren Erfahrungen wird jedes Objekt in eine bestimmte Schublade gesteckt, d.h. einem bestimmten Typ zugeordnet, damit man leichter mit ihm umgehen kann. Jedes Objekt hat für uns einen bestimmten Gebrauchswert. Der Gebrauchswert eines Objekts ist größer oder kleiner, je nach dem, mit welchen anderen Objekten wir ihn vergleichen. Vergleicht man z.B. verschiedene europäische Staaten hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, kann man feststellen, daß einige Staaten wirtschaftlich besser entwickelt sind als andere. Tschechien ist z.B. wirtschaftlich besser entwickelt als Rumänien. Wenn wir uns eine Skala vorstellen, der entlang die europäischen Staaten hinsichtlich ihres wirtschafltichen Entwicklungsstandes angeordnet sind, liegt Rumänien dem Nullpunkt näher als Tschechien, während die in den obigen Beispielen genannten Mitgliedstaaten der EU (z.B. Dänemark) vom Nullpunkt der Skala noch weiter entfernt sind als Tschechien. Die Europäische Union ist nun ein Verband von wirtschaftlich besser entwickelten Staaten, der schlechter entwickelte Staaten nur ungern aufnimmt. Wenn wir nur den wirtschaftlichen Entwicklungsstand berücksichtigen, erwarten wir daher, daß Tschechien eher in die EU aufgenommen wird als Rumänien. In (33) signalisiert also die Gradpartikel sogar, daß die baldige Aufnahme von Rumänien in den elitären Klub für uns eine weniger erwartete Situation darstellt (d.h. in Gegensatz zu unseren Erwartungen steht). Die Gradpartikeln leisten keinen unbedeutenden Beitrag zum besseren Verständnis eines Textes, obwohl sie meist etwas unscheinbar sind. Ohne Gradpartikel in den obigen Beispielen stehen die Sätze zusammenhangslos da. Der Hörer muß erst die Beziehung zwischen den Sätzen erschließen. Schlußfolgerungen erfordern jedoch vom Hörer zusätzliche Denkarbeit. Die Gradpartikeln sind somit ein Mittel der Verdeutlichung von logischen Zusammenhängen zwischen Sätzen, denn sie erleichtern dem Hörer das Verständnis eines Textabschnittes. 13 GRADPARTIKELN (GP) Legende: ALB CS D DK F GB PL ROM SLO Albanien Tschechien Deutschland Dänemark Frankreich Großbritannien Polen Rumänien Slowenien 14 Legende: 2.4.2 ALB CS D DK F GB PL ROM SLO Albanien Tschechien Deutschland Dänemark Frankreich Großbritannien Polen Rumänien Slowenien Semantische Merkmale der Steigerungspartikeln In der deutschen Sprache gibt es verschiedene Intensivierungsmittel: lexikalische, skalare Prädikate, Akzent und Satzmelodie, Häufung, Wortbildungsmorpheme, Idiome, Negation und syntaktische Mittel. Die Steigerungspartikeln gehören zu den lexikalischen 15 Intensivierungsmitteln. Ein grammatisches Intensivierungsmittel sind die Steigerungsmorpheme bei der Graduierung vieler Adjektive und einiger Adverbien: (34) groß - größ-er - größ-te (Positiv - Komparativ - Superlativ) klein - klein-er - klein-ste Bei der Intensivierung wird das Prädikat eines Satzes entlang einer gedachten Werteskala modifiziert. Nach van Os (1983: 64) lassen sich fünf Typen kontinuierlicher Skalen ansetzen: (A) Skalen mit festem Übergangsbereich und zu beiden Seiten offen, z.B. ..._____ häßlich ____________/.../____________schön_______... (B) Skalen mit festem Übergangsbereich und zu einer Seite geschlossen, /_______sauber_____________/.../____________schmutzig________... (C) Skalen mit festem Übergangsbereich und zu beiden Seiten geschlossen, z.B. /_______zufrieden___________/.../____________unzufrieden____/ (D) Skalen ohne festen Übergangsbereich und zu beiden Seiten geschlossen, z.B. /_______leer______________________________voll__________/ (E) Skalen ohne festen Übergangsbereich und zu einer Seite geschlossen, z.B. /_______unbrennbar_______________________brennbar_____... Im Hinblick auf die Intensivierungsmittel lassen sich nach van Os (1989: 133f.) mehrere Intensivierungsbereiche unterscheiden. Die Unterscheidung von acht Bereichen steht in Zusammenhang mit der Art der Prädikate, die mit den Intensivierungsmitteln kombiniert werden: (I) der absolute Intensivierungsbereich (II) der approximative Intensivierungsbereich (III) der extrem hohe Intensivierungsbereich (IV) der hohe Intensivierungsbereich (V) der gemäßigte Intensivierungsbereich (VI) der abschwächende Intensivierungsbereich (VII) der minimale Intensivierungsbereich (VIII) der negative Intensivierungsbereich Es folgt je ein Beispiel zu jeder Intensivierungsstufe mit einer Steigerungspartikel. (35) Das Glas ist völlig/absolut/total leer. (Stufe I) (36) Der Teppich ist fast/beinahe/praktisch fertig. (Stufe II) (37) Ich bin zutiefst/äußerst/höchst erschüttert. (Stufe III) (38) Das Mädchen war sehr/spürbar/eindeutig krank. (Stufe IV) (39) Das Theaterstück hat mir recht/ziemlich/relativ gut gefallen. (Stufe V) (40) Er war etwas/leicht/halbwegs ungeschickt. (Stufe VI) (41) Das Schiff wurde kaum/wenig beschädigt. (Stufe VII) (42) Das Schiff wurde nicht/keineswegs beschädigt. (Stufe VIII) Intensivausdrücke des absoluten Intensitivierungsbereiches (I), sogenannte Totalisatoren, bezeichnen einen Grenzwert auf einer einseitig oder beidseitig geschlossenen Skala. 16 Intensivausdrücke des approximativen Bereiches (II) bezeichnen eine starke Annäherung an einen Grenzwert auf einer einseitig oder beidseitig geschlossenen Skala. Intensivausdrücke des extrem hohen Bereiches (III) weisen einem Prädikat eine sehr hohe Stufe auf einer einseitig oder beidseitig offenen Skala zu. Es handelt sich somit um Superlativ- und Elativausdrücke. Die umfangreichste Klasse bilden die Intensivausdrücke des hohen Bereiches (IV). Sie weisen einem Prädikat eine hohe Stufe auf einer Werteskala zu. Intensivausdrücke des gemäßigten Bereiches (V) verschieben den Wert eines Prädikats, das einen Grenzwert bezeichnet oder in der Nähe eines Grenzwertes liegt, in Richtung neutrale Position auf einer Skala zu. Im Bezugsbereich (Skopus) stehen Prädikate mit positiver Wertung. Intensivausdrücke des abschwächenden Bereiches (VI) verschieben den Wert eines eines Prädikates, das einen Grenzwert bezeichnet oder in der Nähe eines Grenzwertes liegt, in Richtung neutrale Position auf einer Skala. Im Skopus stehen Prädikate, die eine negativen Beigeschmack haben. Intensivausdrücke des minimalen Bereiches (VII) ordnen dem Prädikat eine sehr niedrige Stufe auf einer einseitig oder beidseitig offenen Skala zu. Auf diese Weise modifizierte Prädikate sind fast negierte Prädikate. Intensivausdrücke des negativen Bereiches (VIII) ordnen einem Prädikat den entgegengesetzten Wert auf einer Skala zu. Die Negation selbst kann wiederum durch andere Intensivausdrücke weiter modifiziert werden. 17 18 19 Nach Helbig (1988: 48) ist grundsätzlich auch eine Zweiteilung in Intensifikatoren (sehr, höchst, außerordentlich) und De-Intensifikatoren (ziemlich, fast, etwas) möglich. Die Zahl der Intensifikatoren ist wesentlich größer. Beachtlich ist auch die große Zahl von Intensifikatoren, die der weiteren Steigerung von Adjektiven dienen, die an sich schon Grenzwerte ausdrücken: (43) Er ist völlig/restlos/total blind. 3. ZUSAMMENFASSUNG Gradpartikeln sind Partikeln, die mit einer Konstituente semantisch verknüpft werden und diese Konstituente in eine quantifizierende und/oder skalierende Beziehung zu typgleichen Konstituenten setzen. Sie sind betonbar und stehen häufig vor dem Bezugselement. Im Vorfeld können sie nur mit Bezugselement auftreten. Steigerungspartikeln intensivieren die durch ihr 20 Bezugselement (meist ein Adjektiv) ausgedrückte Bedeutung. Sie sind betonbar, erfragbar, miteinander kombinierbar, stehen meist unmittelbar vor dem Bezugselement und werden meist mit diesem verschoben. In der gesprochenen Sprache, insbesondere in der Jugendsprache, stellen sie eine höchst produktive Funktionsklasse dar.