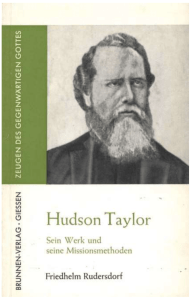

Hudson Taylor - Ein Mann, der Gott vertraute

Werbung