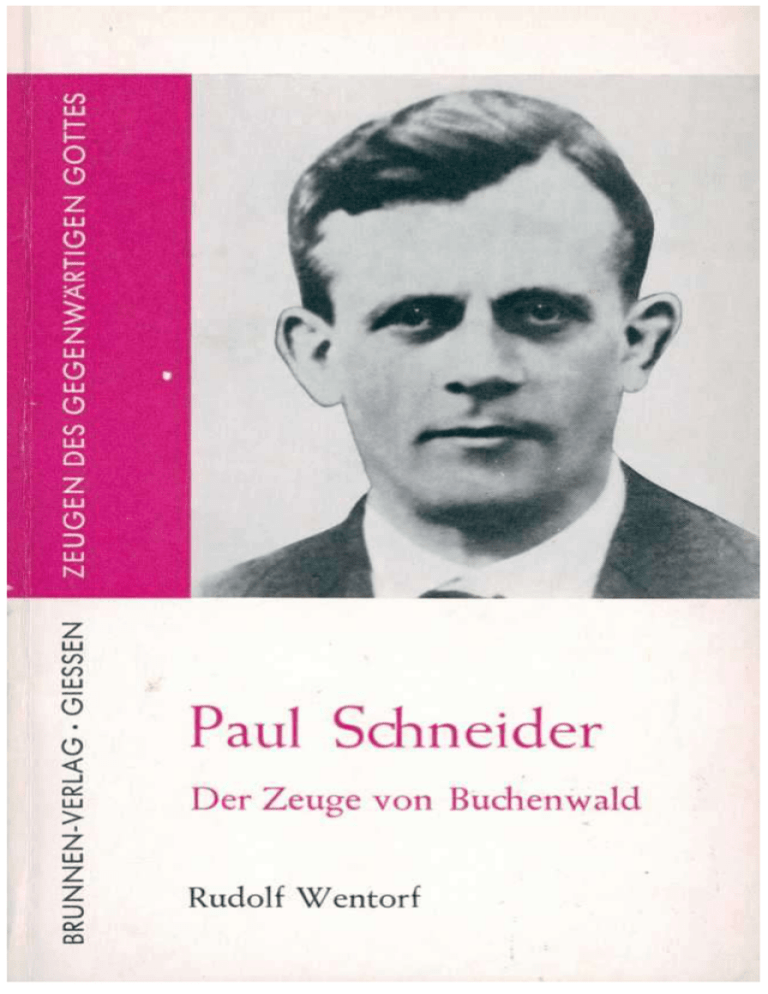

Zeugen des gegenwärtigen Gottes - Band 174 und 175

Werbung