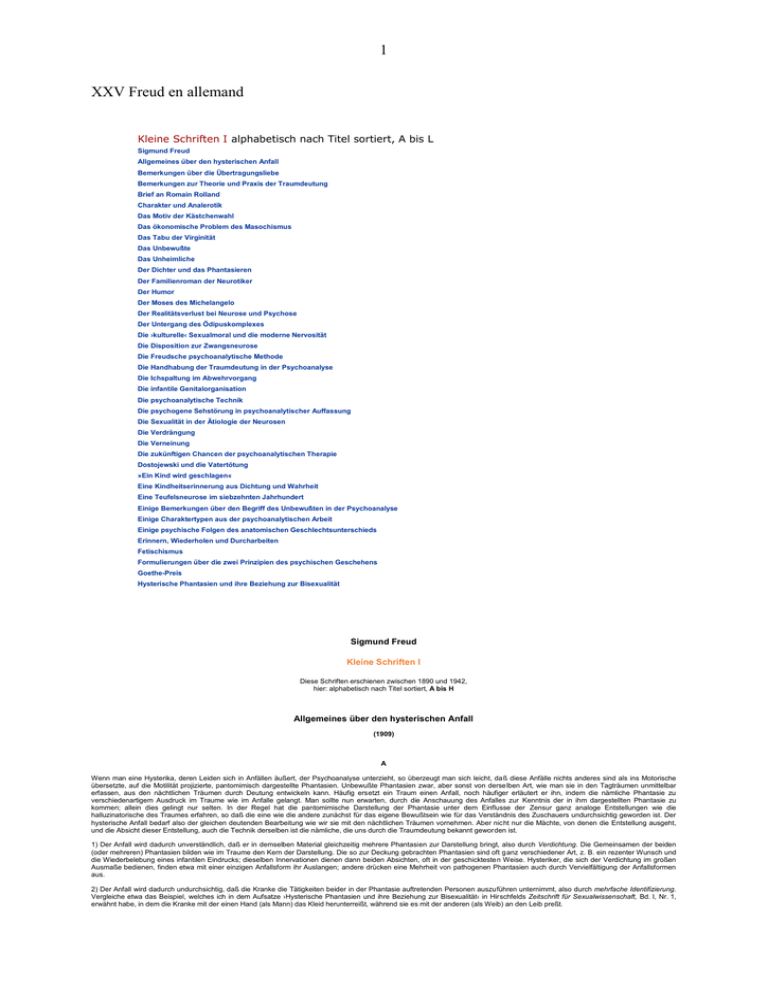

XXV Freud en allemand

Werbung