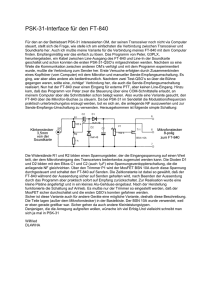

Er bricht die Bahn

Werbung