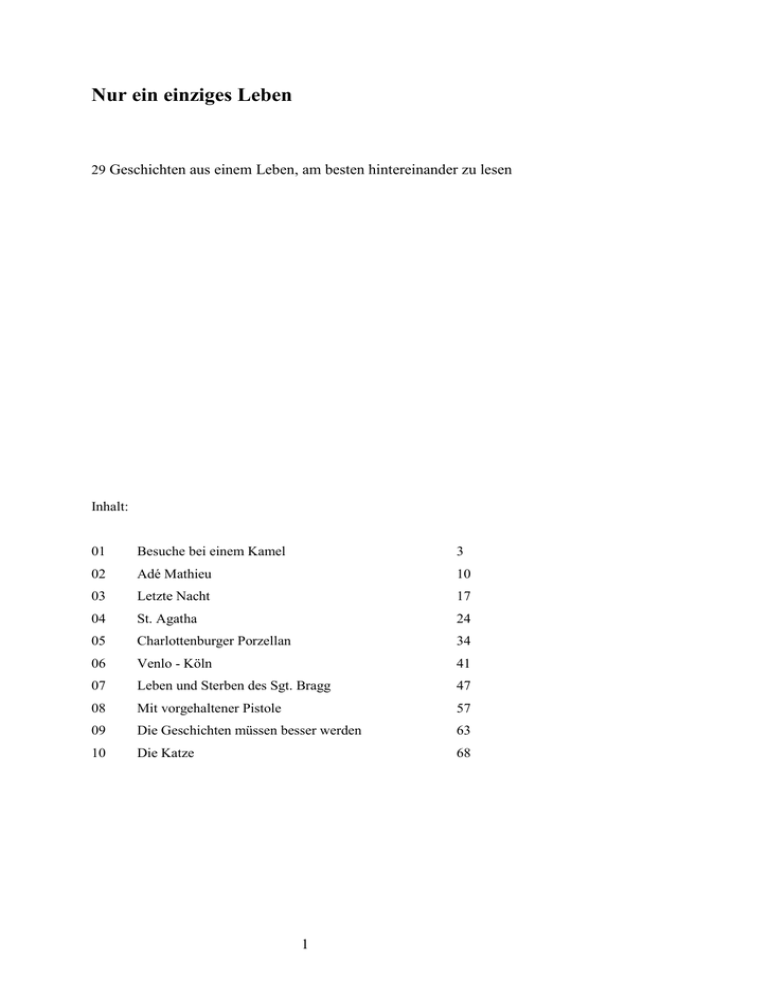

Nur ein einziges Leben

Werbung