Die Padres von San Blas und andere Erzählungen

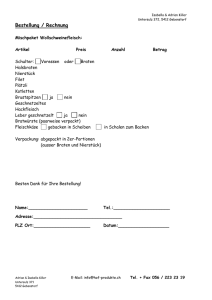

Werbung