Dokumentation des Kurses 2.2

Werbung

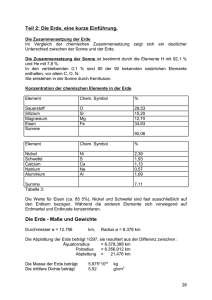

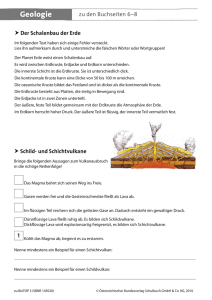

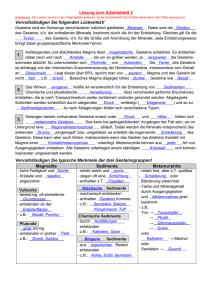

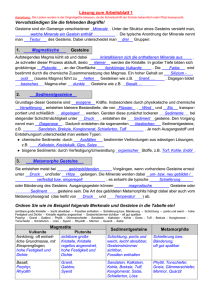

Kurs 2.2: Wie Gebirge entstehen Deformationsprozesse der Erdkruste Intro (Jon Reinecker, Martina Schwab) Mit der Zielfrage "Wie Gebirge entstehen - Deformationsprozesse der Erdkruste", versuchten wir die internen und externen Kräfte, die auf die Erdkruste einwirken, zu beschreiben und zu verstehen. Gesteine sind Zeugnisse der Erdgeschichte an denen man die Deformationsprozesse beobachten kann. Woran man diese Deformationsprozesse erkennt und mit welchen Methoden sie untersucht und beschrieben werden können, war eines der zentralen Themen des Kurses. Gesteine können uns Geschichten "erzählen" vom Aufbau des Erdinnern, von den Temperatur- und Druckverhältnissen, die darin herrschen, und vom Werden und Vergehen vergangener Ozeane und Gebirge. Die Vorstellungen über die Deformationsprozesse der Erdkruste haben sich in den letzten 40 Jahren tiefgreifend verändert und in der Theorie der Plattentektonik erstmals ein geschlossenes Modell geschaffen, welches (beinahe) alle geologischen Erscheinungen zu erklären vermag. Die Plattentektonik ist wissenschaftsgeschichtlich mit einer "Revolution" im geowissenschaftlichen Denken vergleichbar. Anhand der Strukturen, die im Gestein zu beobachten sind, kann man die Deformationsgeschichte, die das Gestein erfahren hat, rekonstruieren. Wie Gesteine deformiert werden, hängt von der Gesteinsbeschaffenheit, von der Temperatur, dem herrschenden Druck und der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Die Deformationen sind entweder bruchhaft oder plastisch, betreffen die interne Kristallstruktur von Mineralen, die Grenzflächen zwischen den einzelnen Mineralen und ganze Kontinente. Man kann die Deformationsstrukturen, die die Natur geschaffen hat, mikroskopisch im Dünnschliff unter dem Polarisationsmikroskop, am Handstück und im Gelände studieren. Man kann auch diese Strukturen im Experiment künstlich erzeugen. Die Aussagen, die aus einem kontrollierten Versuch gemacht werden können, sind die Grundlage für die Interpretationen "natürlicher" Gesteinsdeformationen. Und genau das haben wir in diesem Kurs gemacht ! Gebirgsbildungstheorien vor Eduard Suess (Sigrun Geiger) Zu allen Zeiten hatten die Menschen versucht, die Entstehung ihrer Umwelt zu erklären. Die ältesten dieser Erklärungsversuche, waren eng mit der Religion verbunden. So kennen wir Sagen und Legenden asiatischer Völker und, als wohl berühmtestes Beispiel, die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments. Einer der Ersten, der sich von diesen Mythologien abwandte, war der römische Naturforscher Strabo (63 v.Chr. - 19 n.Chr.). Seine Erkenntnisse gewann er aus sehr genauen Beobachtungen. So stellte er durch exakte Untersuchungen und Vergleiche der Küstenlinien Italiens und Ägyptens fest, dass die Landmassen in Relation zum Meeresspiegel sich bewegt haben mussten. Damit erklärte er auch, warum ehemaliger Meeresboden mit marinen Fossilien z.T. in hohen Gebirgen zu finden ist. Strabos Beobachtungen dehnten sich auch auf die Vulkangegenden Italiens und der Westtürkei aus. Mit dem Niedergang des Römischen Reiches war auch ein Rückschlag in den Naturwissenschaften verbunden; sie konnten sich im christlich beeinflussten Europa nicht weiterentwickeln. Dagegen kam es im Mittelalter in Vorder- und Mittelasien zu einer Blütezeit der Wissenschaften, die auch geologisch-mineralogische Leistungen hervorbrachte. Erst zu Beginn des 16.Jahrhunderts, zur Zeit der Renaissance, wurden sie auch in Europa wieder spürbar belebt, wobei die eigentliche Grundlegung der geologischen Wissenschaft erst durch den dänischen Arzt Niels Stensen, genannt Steno (1638 - 1687), erfolgte. Er lebte lange Zeit in der Toskana und entwarf 1669 das erste geologische Profil, das wirklich „historisch„ gedacht war und die erdgeschichtliche Entwicklung der Toskana schematisch umreißen sollte. Er analysierte, wie Schichtgesteine im Wasser abgelagert werden und erklärte, dass alle Schichten ursprünglich horizontal liegen und erst später durch erdinnere Kräfte gefaltet und zerbrochen werden. Die Deformationsprozesse hatten aber seiner Meinung nach nur zwei Ursachen: das Absinken der Gesteine in unterirdische Hohlräume und durch Vulkanismus verursachte Hebungen. Die Erde als Ganzes betrachtet schien ihm noch ein starres Gebilde zu sein. In der folgenden Zeit nahm der Forscherdrang im Zuge der Aufklärung weiter zu. Hervorzuheben ist der Leibarzt G.Chr. Füchsel (1722 - 1773), der 1761 die „Ge-schichte des Landes und des Meeres, aus der Geschichte Thüringens durch Beschreibung der Berge (d.h. Schichten) ermittelt„ verfasste. Er hat darin die Gesteine in Gruppen zusammen-gefasst und die erste deutsche Karte entworfen, in der die Orte der Gesteinsvorkommen mit Ziffern in Reliefkartenzeichnungen eingefügt wurden. Zu dieser Zeit bildete sich die Geologie als naturwissenschaftliche Disziplin heraus. Als einer der Begründer dieser neuen Wissenschaft kann Abraham Gottlob Werner (1749 - 1817) betrachtet werden. Er war der Erste und Einzige, der eine umfassende Erdtheorie, ein in sich geschlossenes geologisches Weltbild entworfen hatte. Alle grundsätzlichen Erscheinungen des geologischen Geschehens erklärte er von der Position des Neptunismus, demzufolge das Wasser der Ursprung aller Gesteine ist. Auch Granit und Basalt sind nach neptunistischer Auffassung als chemische oder mechanische Ausfällungen von Wasser entstanden. Vulkanische Erschei-nungen führte Werner auf lokale Erdbrände bzw. entzündete Kohlelagerstätten zurück. Vulkanische Gesteine seien demnach umgeschmolzene Sedimente. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass Werner im Wesentlichen nur das mittlere Deutschland kannte. In dieser Gegend wurden die Auffassungen des Neptunisten scheinbar bestätigt. Werners Verdienst bestand vor allem in der Ausarbeitung einer exakten, allein auf Beobachtung beruhenden geologischen Methodik; er ließ keine Spekulationen gelten und konzentrierte sich einzig auf das Studium der realen Erscheinungen in der Natur. Schon zu Werners Lebzeiten gab es Gegner des Neptunismus. Sie kamen vor allem aus Landschaften vulkanischen Ursprungs und konnten aufgrund ihrer Beobachtungen die Hypothese der Erdbildung durch Wasser nicht bestätigen. Der Schotte James Hutton (1726 - 1797) war einer der größten Gegner der Lehre Werners. Er unterschied bereits Ergussgesteine von Tiefengesteinen. Außerdem war Hutton der Erste, der die Theorie der „vulkanischen Erhebung„ vertrat. Er behauptete, dass heißes Magma innerhalb der Kruste aufsteigen kann und dabei langgestreckte Gebirgszüge emporhebt. Zwei Schüler von Werner, Leopold von Buch (1775 - 1853) und Alexander von Humboldt (1769 1859), waren zunächst begeisterte Anhänger der Lehre Werners. Doch eigene Beobachtungen und Untersuchungen an Vulkanen führten beide zu der Überzeugung, dass Werner sich mit seiner Theorie des Neptunismus getäuscht haben musste. Den Beweis dafür fand von Buch bei seiner Reise in die Auvergne 1802. Er stellte fest, dass die Vulkane dort auf granitischem Fundament ruhen - doch Granit konnte unmöglich von Kohle unterlagert sein. Die Vulkanausbrüche ließen sich somit nicht durch entzündete Kohlelagerstätten erklären. Von Buch entwickelte nun seine Lehre von den „Erhebungskratern„, die alle Erhöhungen der Erdkruste letztlich auf endogene 1 Ursachen zurückführt. Er vermutete als Ursache der Gebirgs-bildung also vertikale Hebungen, die wiederum durch Vulkanismus ausgelöst werden Die moderne Orogeneseforschung2 begann mit dem Franzosen Leonce Elie de Beaumont (17981874). Er knüpfte an schon früher geäußerte Vermutungen an, dass die Ursache der gebirgsbildenden Kräfte im seitlichen Druck liegt. Es gelang ihm, diese Vermutung mit der Vorstellung von Leibniz, Descartes und Newton über die thermische Kontraktion der Erde zu verbinden. In seinem Hauptwerk der Geotektonik, der „Notice sur les systèmes des montagnes„, behauptete er, dass es durch die allmähliche Abkühlung der Erde zu seitlichem Druck auf ihrer Oberfläche kommen würde, die Gebirgsbildungen zur Folge haben. So sind seit Beginn der Erdgeschichte bei Vulkanausbrüchen immer wieder große Mengen an Magma an die Erdoberfläche gelangt und dort erstarrt; dadurch entstanden im Erdinnern Hohlräume, die zusammen mit dem Wärmeverlust der Erde durch Ausstrahlung in den Weltraum zum Schrumpfen des Planeten geführt haben. Diese Kontraktion verursacht nun Spannungen auf der festen Erdkruste, so dass als logische Folge Gebirge „zusammengeschoben„ werden. Im Gegensatz zu von Buch und von Humboldt erklärte Beaumont Gebirgsbildungen also durch seitlichen Druck, während Werners Schüler die Ursache in der vertikalen Hebung, also Druck von unten, vermuteten. Beaumonts Theorie wurde später von Eduard Suess übernommen und weiterentwickelt. Er glaubte, dass Orogenese ein weltweites, zeitgleiches Ereignis ist und somit die verschiedenen Gebirgsbildungsphasen zur Unterteilung der Erdgeschichte herangezogen werden können. Beaumont vertrat allerdings noch die „Katastrophentheorie„ eines gewissen Cuvier, wonach gewaltige Natureingriffe jeweils unveränderliche Erdperioden beendet und neue begründet hatten. Er nahm für die Gebirgsbildungsprozesse keine langen Zeiträume an. Durch exakte Messungen und 1 endogen: Vorgänge im Erdinnern werden als endogen bezeichnet Orogenese: Gebirgsbildung; kurzfristige, aber nachhaltige Verformung begrenzter Bereiche der Erdkruste 2 mathematische Berechnungen kam Beaumont zu dem wichtigen Schluss, dass Gebirge mit derselben Streichrichtung zeitgleich entstanden sind. Einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Methodik lieferte K.E.A. von Hoff (1771 – 1837).Ihm war wichtig, von den gegenwärtigen Vorgängen in der Natur auszugehen und nur dann auf frühere Vorgänge und Ereignisse zurückzugreifen, wenn die gegenwärtigen zur Erklärung von Hypothesen nicht ausreichten. Damit formulierte er den Grundsatz des Aktualismus: Analysiere die Gegenwart, um aus ihr die Vergangenheit verstehen zu lernen. Charles Lyell (1797 - 1875) erkannte ebenfalls dieses Prinzip und wandte es in seinem Werk „Grundzüge der Geologie„ (1830) auf das Gesamtgebiet der Geologie an. Er vertrat die Ansicht, dass sich das Gesicht der Erde allmählich wandelt. So schienen ihm die verschiedenen Perioden der Erdgeschichte weniger als historische Abschnitte, sondern vielmehr als Abwandlungen des heutigen Zustands. Damit widersprach er schon in der ersten Ausgabe seines Werkes den Vorstellungen von Beaumont von den gleichzeitig stattfindenden, globalen Orogenesen. Nach ihm dürften zwei Deformationsphasen, die innerhalb eines ähnlichen Intervalls stattgefunden haben, nicht als synchron bezeichnet werden. E. Suess – Vater der modernen Tektonik (Marco Fufajew) Eduard Suess wurde 1831 in London geboren. Er arbeitete als Geologe und Paläontologe. Seine Arbeiten in der geologischen - und insbesondere in der geotektonischen Forschung - wirkten richtungsweisend für zukünftige Geologen. Seine wesentlichen Arbeiten erstrecken sich auf “Die Entstehung der Alpen“ (1875) und “Das Antlitz der Erde“ (1883-1909). Besonders durch seine Arbeit “Das Antlitz der Erde“ erhielt er den Beinamen “Vater der modernen Tektonik“, da er in diesem Werk revolutionäre Ideen und Erkenntnisse niederschrieb. Eduard Suess starb 1914 in Wien. Die Entstehung der Alpen In seinem ersten Werk beschäftigte sich Eduard Suess lediglich mit der Entstehung von Gebirgen. Seine Überlegungen untermauerte er meist an Beispielen aus den Alpen. Zunächst beschäftigte sich Suess mit den damaligen Theorien. Doch er kam schnell zu dem Schluss, dass er die damals verbreitete Theorie von der vertikalen Hebung der Kruste ablehnte. Er war Anhänger der horizontalen Bewegung großer Krustenteile, die seiner Meinung nach für den Aufbau des alpinen Systems (Alpen) verantwortlich waren. Bei seinen Beobachtungen entdeckte er die asymmetrische Struktur der Alpen. In den Nordalpen war der Falten- und Deckenbau präsent, hingegen war es in den Südalpen die Bruchtektonik. Diese Beobachtung verallgemeinerte er auf fast alle Orogene (Gebirge) der Erde. Des weiteren machte er die Beobachtung, dass weder die Vergenz, noch die geographische Verteilung der Gebirgsketten auf der Erde irgendeinem geometrischen Gesetz gehorchen. Ausserdem war er der Meinung, dass sich die Gebirge erst dann bilden, wenn es in der Erdkruste zur Entwicklung einer Bruchfläche kommt. Der herrschende laterale Druck (sich aufbauender Druck bei der horizontalen Verschiebung der Platten) bewirkt dann, dass sich das nun poröse Material nach oben schiebt. So begann seiner Meinung nach die Entstehung von Orogenen. Zum Ende seines ersten Buches machte er noch die Feststellung, dass Gebirgsbildungsphasen nicht als Mittel dazu dienen, die Erdgeschichte in verschiedene Ären einzuteilen. Erklärung dafür suchte er wiederum bei den Alpen. Das alpine Sytem hatte sich nämlich vom Mesozoikum (mittlerer Abschnitt der Erdgeschichte) bis hin zum Quartär (jüngste der geologischen Formationen) entwickelt. Obwohl er zur Erklärung seiner Theorien häufig die Alpen zu Rate zog, war er der Meinung, dass vernünftige tektonische Arbeiten nur unter Einbeziehung des gesamten Erdballs mögliche seien. Tektonik um 1880 Wie bereits angesprochen waren die Arbeiten von Eduard Suess die wohl Bedeutendsten der modernen Tektonik. Bereits vor der Veröffentlichung seines bedeutendsten Werkes beherrschte Eduard Suess ab dem Jahre 1880 die Diskussion über die Tektonik. Hinzu kam, dass einige bedeutende Geologen seiner Zeit in wichtigen Punkten mit ihm übereinstimmten. So war es beispielsweise Albert Heim, der die Arbeit von Eduard Suess unterstützte und ebenfalls der Meinung war, dass die horizontale Krustenverkürzung (Kontraktion) die Ursache der Orogenese war. Das Antlitz der Erde In seinem Hauptwerk “Das Antlitz der Erde“ beschreibt Suess nicht nur die Erdoberfläche und die verschiedenen Gebirgszüge, sondern er untersuchte auch die krustalen Einbrüche, in denen sich die Ozeane entwickelten und die orogene Geschichte Eurasien. Wie bereits angesprochen, machte Eduard Suess die Entdeckung, dass sich die Gestalt der Erdoberfläche durch die Kontraktion verändert. Das Volumen und die Oberfläche verkleinern sich. Er formulierte dies mit den Worten “Der Zusammenbruch des Erdballes ist es, dem wir beiwohnen“. Den möglichen Motor für die komplette Bewegung ganzer Kontinente sah er in der Erdrotation und in den Gezeitenkräften. Bei seinen Beobachtungen der Erde verglich er verschiedene Erdteile miteinander und bemerkte dabei eine verblüffende Ähnlichkeit der Küsten von Afrika und Indien. Suess sah hier eine einstige Verbindung zwischen den beiden Landmassen. Des weiteren beobachtete er die Randgebiete von Atlantik und Pazifik. Sehr detailliert befasste sich Suess mit der Untersuchung der orogenen Geschichte Eurasiens. Weiterhin können wir seinen Arbeiten Beschreibungen der pazifischen Tiefseerinne und ihrer geologischen Strukturen entnehmen. Von ausserordentlicher Bedeutung für die geologische Wissenschaft waren seine Diskussionen über den Aufbau des Erdinneren. Er schuf die Begriffe Nife, Sima und Sial. Nife (Hauptbestandteile: Nickel und Eisen) steht dabei für den Erdkern, Sima (Hauptbestandteile: Sillicium und Magnesium) für die innere Erdkruste und Sial (Hauptbestandteile: Sillicium und Alluminium) für die äussere Erdkruste. Suess beschäftigte sich auch mit vulkanischen Phänomenen und stellte fest, dass diese an Deformationsareale gebunden sind. Auswirkungen auf die Wissenschaft Bekanntermaßen hatte Suess eine große Bedeutung für die geologische bzw. tektonische Wissenschaft. So griffen namhafte Geologen seine Theorien auf. Beste Beispiele dafür sind: Stille baute Suess Theorie von der radialen Absenkung (tiefgreifende Absenkungen in der Erdkruste) für die mitteldeutsche Rahmenfaltung - in seinen Arbeiten auf. Wegener arbeitet bei der Beschreibung der Erdkruste mit den Begriffen Sial und Sima. Auch Argand bezieht sich auf Suess. Er argumentierte, dass alle Deformationen der Kruste das Ergebnis horiziontaler Bewegungen der Kontinente sind. Des weiteren äußerte er, dass alle Gesteine in geologischen Zeiträumen betrachtet, plastisch sind. Fazit Suess Werk ist ohne Zweifel das umfassendste, das je über Tektonik geschrieben wurde. Es gilt als Fundament, auf dem viele später geschriebene Theorien aufbauten bzw. sich weiterentwickelten. Seinem Schöpfer gebührt wie keinem anderen der Titel eines Vaters der modernen Tektonik. A.Wegener – Die Kontinente bewegen sich (Veronika Jung) Alfred Wegener - Biografie Alfred Wegener wurde 1880 in Berlin geboren. Er widmerte sich dem Studium der Naturwissenschaften, und wandte sich der Meteorologie und später auch der Geophysik zu. 1930 starb er während einer Grönland-Expedition. Die Kontinentalverschiebungstheorie, ein mobilistisches Modell Wegener lehnte die bisher vertretene fixistische Theorie der Landbrücken ab und stellte eine eigene Hypothese auf: Die Festlands-Schollen bewegen sich horizontal auf ihrem Substratum, wobei sie im Schimmgleichgewicht stehen (Isostasie). Die Kontinente bildeten vor etwa 300 Mio. Jahren eine riesige einheitliche Landmasse, Pangäa, die in das nördliche Laurasia und das südliche Gondwana zerbrach. Aus Gondwana (am Südpol) entstanden Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Antarktis. Im weiteren Verlauf der Erdgeschichte drifteten die Kontinente an ihre heutige Position. Wegeners Argumente Alfred Wegener untermauerte seine Theorie mit folgenden Argumenten: übereinstimmende Kontinentränder (Afrika – Südamerika) Vorkommen ähnlicher Fossilien und Lebewesen auf weit auseinander liegenden Kontinenten gleiche Schichtenfolge (Gondwana-Abfolge) in Afrika, Südamerika, Indien und Antarktis - - Gletscherdrift und Glazialablagerungen aus einem Gebiet, wo heute keine Landmasse als Nährgebiet des Gletschers vorhanden ist Entstehung von Falten durch durch Stauwirkung an der Stirnseite von Kontinenten. Inselbögen entstehen, wenn sich bei der Westdrift Teile von den Kontinentalmassen lösen und am Meeresboden hängenbleiben. Reste von ehemals zusammenhängenden Gebirgszügen auf verschiedenen Kontinenten geologische Klimazeugnisse (Steinkohlewälder...) Verlauf des Ur-Amazonas von Afrika nach Südamerika (Abb. 35) Ursachen Als treibende Kräfte vermutete Wegener Polflucht, Westdrift (durch Trägheit und Erdrotation) und Anziehung des Mondes. Kritik der Zeitgenossen Wegeners: Schon zu Wegeners Zeiten dachte man sich, dass die Polfluchtkraft nicht ausreicht um die Bewegungen zu erklären. Da Wegener den Zeitrahmen für Kontinentaldrift zu knapp angesetzt hatte, traten einige widersprüchliche Beobachtungen auf, die seine Theorie nicht stützten. Außerdem war Wegener, weil er ein Meteorologe war, ein Außenseiter, der zu Lebzeiten von den Geologen nicht ernst genommen wurde. Wegeners Theorie aus heutiger Sicht Die Theorie der Kontinentaldrift wurde zur Plattentektonik weiterentwickelt. Dabei blieb aber der Grundgedanke, das mobile Prinzip, erhalten. Die von Wegener angesetzte Zeitspanne für die Kontinentalverschiebungen ist nach heutigem Wissensstand nicht ganz zutreffend. Auch die Driftgeschwindigkeit ist geringer als von Wegener angenommen (statt einiger Meter nur 2 – 10 cm pro Jahr). Nach heutiger Auffassung bestehen die Platten nicht nur aus Kontinenten, sondern die Erde ist von wenigen Lithosphärenplatten vollständig bedeckt. Die Entstehung von Inselgirlanden wird auch nicht mehr auf das Hängenbleiben von Kontinentresten am Meeresboden, sondern auf Subduktion zurückgeführt. Es besteht die Auffassung, dass Pangäa kein so kompakter Superkontinent war, wie Wegener ihn sich vorgestellt hatte: Zwischen Laurasia und Gondwana existierte noch die Tethys, ein ozeanisches Becken – das heutige Mittelmeer ist ein Rest davon. Heute wird die Konvektionstheorie vertreten. Polflucht und Westdrift reichen als Kräfte garantiert nicht aus. Die Plattentektonik (Matthieu Felsinger, Johannes Irslinger) Zahlreiche technische Neuerungen und Entdeckungen (Erforschung der Ozeanböden, Paläomagnetismus, Seismologie) führten in der Mitte des letzten Jahrhunderts zu neuen Indizien, die die Kontinentalverschiebungshypothese bestätigten. Es entwickelte sich die Theorie der Plattentektonik. Als dessen Antriebsmechanismus gelten die Konvektionsströme in der Asthenosphäre, auf der die Lithosphäre (=Kruste+lithosphärischer Mantel) ,,schwimmt“. Die Theorie der Plattentektonik hat ihren Namen von dem ,,Mosaik“ der Lithosphärenplatten, welche die äußere Schale des Erdkörpers bilden. Die Lithosphärenplatten decken die Oberfläche der festen Erde ab und sind unterschiedlich groß. Plattengrenzen müssen nicht zwangsläufig mit Kontinentalrändern zusammenfallen. Die Relativbewegungen der einzelnen Platten bedingen drei Arten von Plattengrenzen: 1) Divergierende oder konstruktive Plattengrenzen sind Dehnungs- oder Spreizungszonen, auch Riftzonen genannt. Diese Zonen bilden die Mittelozeanischen Rücken. Mittelozeanische Rücken sind durch Krustenneubildung entstanden und werden durch diese erhalten. Die ständige Krustenneubildung ist die Ursache für die Ausbreitung des Ozeanbodens (sea-floor spreading). Z.B. Mittelatlantischer Rücken, Ost-Pazifischer Rücken. 2) Konvergierende oder destruktive Plattengrenzen sind Stellen, an denen eine Platte unter eine andere taucht, sie wird subduziert. Bei Subduktion wird dichteabhängig ozeanische Kruste in große Tiefe abgeführt. Z.B. Westküste Südamerikas. Die Krustenneubildung an ozeanischen Rücken wird global gesehen durch Subduktion kompensiert. Zu dieser Form der Plattengrenzen gehören auch Kollisionsgebirge z.B. Himalaya, Alpen, die Zonen der Krustenverkürzung darstellen. 3) Transforme oder konservative Plattengrenzen sind Plattengrenzen, an denen Platten aneinander vorbeigleiten. In diesen Zonen findet weder Krustenneubildung noch Krustenabbau statt. Z.B. San-Andreas-Störung. Der Wilson – Zyklus Der kanadische Geowissenschaftler J. Tuzo Wilson entwickelte 1970 ein Modell zum geotektonischen Zyklus der im allgemeinen weltweit anerkannten Theorie der Plattentektonik. Dieses Modell wird nach seinem Schöpfer Wilson-Zyklus genannt und beinhaltet die Folge der geologisch-tektonischen Prozesse in Raum und Zeit. Bei J. T. Wilson sind folgende Stadien des plattentektonischen Zyklus festgeschrieben: 1) Ruhephase Anfangs befinden sich die kontinentalen Platten in einem Ruhezustand. Im Erdmantel befindliche Schmelzbereiche, sogenannte "Hot spots", können die Ursache für einen in dieser Zeit auftretenden kontinentalen Intraplatten-Vulkanismus sein. (z.B. Eifel). Befindet sich ein solcher "Hot spot" unter ozeanischer Kruste, so können sich Berge eines ozeanischen Intraplatten-Vulkanismus bilden (z.B. Hawaii). (Abb. 1) 2) Graben-Stadium Im Innerbereich einer kontinentalen Kruste können sich (etwa im Scheitelbereich der Aufwölbung über einem "Hot spot") Grabenbrüche (kontinentale Rifts) bilden. Entlang der im Graben entstandenen Verwerfungen kann es zu Vulkanismus kommen (z. B. Oberrheingraben). (Abb. 2) 3) Rotes-Meer-Stadium Der Graben kann sich absenken und erweitern. Lava strömt ein und bildet zwischen den beiden Teilen der ehemals zusammenhängenden kontinentalen Kruste eine ozeanische Kruste, die auf der Erde gewöhnlich vom Meer bedeckt wird: Ein neuer Ozean ist entstanden. (Abb. 3) 4) Atlantik-Stadium Der entstandene Ozean befindet sich im Zustand der Öffnung, an seinen Rändern findet keine Gebirgsbildung statt. Weiterhin tritt aus sogenannten ozeanischen Riftzonen (Mittelozeanische Rücken) Lava am Meeresboden aus, wodurch ständig neue ozeanische Kruste gebildet wird. Die Mittelozeanischen Rücken ziehen sich als langgestreckte untermeerische Gebirge durch die Weltmeere. Nur auf Island schaut dieses über den Meeresspiegel heraus. (Abb. 4) 5) Pazifik-Stadium Die Ausdehnung kommt zum Stillstand und kehrt sich in eine Einengung um. Der Ozean wird nun wieder kleiner. Dabei wird (an seinen jetzt aktiven Rändern) schwerere ozeanische Kruste gewöhnlich unter die leichtere kontinentale Kruste gedrückt und gezogen (Subduktion). In solchen Subduktionszonen kommt es zur Aufschmelzung von Gestein und zum Magmenaufstieg durch die darüberliegende kontinentale Kruste. Vulkane entstehen; ferner bilden sich im Bereich der Subduktion Tiefseegräben oder Inselbögen (z.B. Pazifik). (Abb. 5) 6) Mittelmeer-Stadium Die Einengung des Ozeans wird stärker. Die Kollision der bisher getrennten leichten kontinentalen Krustenteile setzt an verschiedenen Stellen ein. (Abb. 6) 7) Himalaya-Stadium Nun kommt es zur Kollision beider kontinentale Krustenteile. Es entstehen Faltungen und Deckenbildungen. Durch Heraushebung der so gebildeten tektonischen Komplexe kommt es zur Entwicklung von Gebirgen. Solche Gebirgsbildungen können schließlich auch Auswirkungen auf das Umland (u.a. Vulkanismus) haben (z.B. Bodensee, Hegau). (Abb. 7) 8) Ruhephase Nach der Kollision der beiden kontinentalen Krustenteile und der Heraushebung des so gebildeten Hochgebirges können nochmals gewaltige Massen vulkanischen Materials gefördert werden (z.B. Bozener Quarzporphyr). Inzwischen ist wieder eine einheitliche Platte vorhanden, nur die Zone des Zusammenstoßes der beiden Krustenteile ist oft noch als sog. "Sutur-Bereich" erkennbar. In der abschließenden Phase tektonischer Ruhe erfolgt die Abtragung des Faltengebirges. Am Ende befindet sich die kontinentale Platte wieder in Ruhe. Ein neuer Zyklus kann beginnen. (Abb. 8) Geologische Materialien & Gesteinsbildende Minerale (Jens Eckelmann) Minerale Minerale sind natürliche Produkte, d.h. sie sind durch natürliche Vorgänge entstanden. Die meisten Minerale sind physikalisch und chemisch homogene Festkörper, wobei fast alle Minerale Kristalle bilden. Minerale sind Bestandteile der Gesteine. Minerale lassen sich anhand typischer Merkmale unterscheiden: Struktur Minerale liegen in zwei Zuständen vor: 1) Kristallisiert Die Bausteine (Atome, Ionen und Moleküle) sind gesetzmäßig im Raum angeordnet, sie bilden ein Kristallgitter. Die chemisch-physikalische Eigenschaften sind meistens richtungsabhängig (Ausnahme: kubische Kristalle). 2) Amorph (eher selten) Die Bausteine bilden kein Gitter aus, sondern liegen ungeordnet vor wie bei einer Flüssigkeit oder Glas. Die chemisch-physikalische Eigenschaften sind nach allen Richtungen hin gleich (isotrop). Symmetrie Alle kristallinen Minerale bilden bei ungestörtem Wachstum ebene Flächen aus, diese umschließen bestimmte festgelegte Formen. Dies bedeutet, dass sie Kristalle bilden. Die Symmetrieeigenschaften sind in sieben Kristallsysteme einteilbar: (Abb.: 9) Habitus Der Habitus resultiert aus innerem Gitterbau und Kristallsymmetrie. Die äußere Form ist typisch für bestimmte Mineralgruppen. (Abb.: 10) Dichte Die häufigsten Minerale haben eine Dichte zw. 2,5 und 3,2 g /cm³, sie Gesteinsbestimmungen eher eine geringe Rolle, da meist ein Mineralgemisch vorliegt. spielt bei Farbe Idiochromatische Minerale sind solche, die eine bestimmte Eigenfarbe haben (z.B. Malachit ist immer grün). Bei allochromatischen Mineralen wird die Farbe durch Beimengungen und Verunreinigungen bestimmt (z.B. Quarz ist i.d.R. farblos bis weiß, es gibt aber Variationen von violett, rosa (Mangan) und blau). Ritzhärte Zu einer Beschreibung der Ritzhärte gehört eine zehnteilige Mohsche Härteskala. Sie ist abhängig vom Gitterbau des Minerals und der Bindungsart (Ionenbindung, Van-der-Waals-Kräfte, etc.). Spaltbarkeit Die Spaltbarkeit ist ein Ausdruck von Richtungsunterschieden in der Festigkeit des Kristalls. Sie erfolgt entlang von Gitterebenen, auf denen schwächere Bindungskräfte vorhanden sind. Viele Kristalle spalten in mehrere Richtungen und dann oft verschieden gut. Eine vollkommene Spaltbarkeit liegt vor, wenn sich ein Kristall in dünnste Blättchen zerteilen lässt (z.B. Glimmer). Wenn keine Spaltbarkeit vorhanden ist, dann zeigen die Minerale eine muschelige Bruchfläche. Zwillingsbildung Unter Zwillingsbildung versteht man die gesetzmäßige Verwachsung zweier oder mehrerer Kristallindividuen. Sie haben eine Gitterebene gemeinsam und durchdringen sich dabei. Zwillinge sind häufig an einspringenden Winkeln zu erkennen Die Erkennung von Zwillingsbildung ist ein wichtiges Hilfsmittel zur Unterscheidung der Feldspäte. Albit-Verzwilligung (häufig bei Plagiklasen) oder Karlsbader Verzwilligung bei Kali-Feldspäte. Gesteine Gesteine sind natürliche Bildungen, die aus Mineralen, Bruchstücken von Mineralen oder Gesteinen sowie Organismenresten aufgebaut werden, ohne Einwirken des Menschens entstanden sind. Sie bestehen meistens aus einer Mischung von verschiedenen Mineralarten (polymineralisches Gestein). Daher sind im Unterschied zum Mineral Gesteine heterogene Naturkörper. Besteht es jedoch aus einer Mineralarten, so bezeichnet man es als monomineralisches Gestein (z.B. Gips, Quarzit). Gliederung der Gesteine Die Gliederung ist Abhängig von ihrer Entstehung, man unterscheidet dabei drei Hauptgruppen: 1) Aus Schmelzfluss (Magma) entstanden (Magmagestein = Magmatite = Erstarrungsgestein). 2) Durch Verwitterung, Abtragung und Ablagerung entstanden (Ablagerungsgesteine = Sedimentgesteine). 3) Durch Umwandlung von 1) oder 2) in größerer Tiefe enstanden (Umwandungsgestein = Metamorphe Gesteine = Metamorphite). Sedimentgestein (II) Es entsteht durch Lockermassen, die meistens mit Hilfe von langzeitiger Wirkung von Druck, Temperatur, chemischer Lösung, etc. (Diagenese) verfestigt wurden. Magmatisches Gestein (I) Dieses entsteht durch Auskristallisation (= Erstarrung) aus dem irdischen Schmelzfluss (Magma). Metamorphes Gestein (Umwandlung von I+II) Die wesentliche Ursache für dieses Gestein sind Veränderungen von Druck und Temperatur. Man unterscheidet eine Vielzahl von Metamorphosen, je nachdem ob es sich die Veränderung des Gesteins auf Grund einer Belastung durch neues Gestein (Belastungsmetamorphose) oder durch langsamer oder schneller Temperaturerhöhung oder durch kinetische Veränderungen (bes. gebirgsbildender Tektonik) u.v.m.. Gesteinsbildende Minerale Für die Erdkruste (bis 16 km Tiefe) gilt folgende Zusammensetzung: Feldspäte (K,Na)AlSi3O8 und CaAl2Si2O8 ca. 60 % Quarz SiO2 ca. 12 % Pyroxene (Fe,Ti,Mg,Mn,Na,Al)2(Si2O6) ca. 17 % und Amphibole (Ca,Na,K,Mn,Fe,Mg)2(Mg,Fe,Al,Mn,Ti)5[(OH,F)(Si,Al,P)4O11]2 Glimmer K(Mg,Al,FeCr)2-3(OH,F)2(Fe,Al)Si3O10 ca. 4 % Systematik der Minerale Die Klassifikation beruht auf einer Kombination von chemischen und kristallchemischen Gesichtspunkten. Das Einteilungsprinzip beruht hierbei auf der dominierenden Stellung der Anionen, bzw. Anionen-Gruppen. Die Einteilung erfolgt, vereinfacht von H. Strunz, in 9 Klassen : Elemente Sulfide Halogenide Oxide, Hydroxide Nitrate, Karbonate, Borate Sulfate, Chromate, Wolframate Phosphate, Arsenate, Vanadate Silikate Organische Minerale (Cu, Ag, Au; As, Sb, Bi; C, S, Se, Te) (z.B. Bleiglanz PbS; Zinkblende ZnS) (z.B. Steinsalz „Halit“ NaCl, Flußspat CaF2) (z.B. Korund Al2O3 ;-Al(OH)3) (z.B. Kalkspat „Calcit“ CaCO3) (z.B. Schwerspat „Baryt“ BaSO4) (z.B. Apatit Ca5 [F,Cl,OH)/(PO4)3] (s. Systematik der Silikate) (z.B. Whewellit (Ca (C2O4) H2O; Bernstein) Bau und Funktion des Polarisationsmikroskops (Verena Schill) Gesteine haben eine bestimmte Zusammensetzung und innere Struktur (Gitter aus Atomen, Ionen, Molekülen), die sich zum Teil auch in den Formen der Kristalle äussert. Mit Hilfe der Polarisationsmikroskopie lassen sich Erkenntnisse zu dieser internen Struktur gewinnen. Dabei geht es nicht nur wie bei der einfachen biologischen Licht-Mikroskopie um die Vergrößerung der Objekte, sondern um die Analyse der optischen Eigenschaften der Minerale. Diese Eigenschaften werden unter dem Polarisationsmikroskop durch das durchfallende polarisierte Licht charakterisierbar. Um das Phänomen der Polarisation zu verstehen, muss man Kenntnisse aus dem Bereich der Optik mitbringen. Licht ist grundsätzlich beschreibbar als elektromagnetische Welle oder als Strom von Lichtteilchen (Welle-Teilchen-Dualismus). Für die Untersuchung mit dem Polarisationsmikroskop braucht man die Vorstellung des Lichts als elektromagnetische Welle (klassische Wellenphysik). Die elektromagnetische Welle ist eine materielose Erscheinung, die sich im Vakuum mit „Lichtgeschwindigkeit“ (etwa 300 000 km/s) fortpflanzt. An Oberflächen von Stoffen / Materialien kann Licht reflektiert oder absorbiert werden oder einfach hindurchtreten. Licht ist eine aus zwei zusammenhängenden Komponenten bestehende und sich forpflanzende Erscheinung: ein elektrisches und ein magnetsiches Feld. Vereinfacht ist Licht beschreibbar als Transversalwelle (d. h. die Schwingungsrichtung ist senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung), wobei ein Lichtvektor in einer Ebene schwingt. Ein einzelner Lichtstrahl undbestimmter Länge ist ein sinusförmiger Wellenzug. Licht, das von unseren Augen wahrgenommen wird, besteht in der Regel aus Bündeln parallel angeordneter Wellenzüge. Physikalisch-mathematisch ist ein Wellenzug durch die Wellenlänge und die Frequenz (Zahl von gleichartigen Vorgängen in einer bestimmten Zeit) festgelegt. Die verschiedenen Wellenzüge eines Strahlenbündels paralleler Lichtstrahlen können sich nicht nur durch die Wellenlänge und eid Frequenz unterscheiden, sondern auch durch die Lage der Schwingungsebende der Lichtvektoren. Bei normalem Sonnenlicht können sich die Lichtvektoren in einem Strahlenbündel bei jedem Lichtstrahl in einer anderen Ebene bewegen, in diesem Fall liegt also unpolarisiertes Licht vor. Polarisiertes Licht entsteht, wenn man nur norch eine Schwingungsebene zulässt. Dies wird erreicht, indem man das Lichtbündel auf ein Hinderniss mit einer Art spaltförmiger Durchassmöglichkeit treten lässt. Nur die Lichtstrahlen der passenden Ausrichtung der Schwingungsebene können durch den Spalt treten, alle anderen werden von dem den Spalt umgebenden Material absorbiert oder reflektiert. Die Breite des Spaltes muss kleiner sein als der Ausschlag der Lichtvektoren. Das menschliche Auge kann polarisiertes Licht nicht von unpolarisiertem Licht unterscheiden. Deswegen ist eine Versuchsanordnung notwendig, die diese Unterscheidung ermöglicht. Untersuchungen mit polarisiertem Licht gehen din der Regel von folgender grundsätzlicher Versuchsanordung aus: 1) Eine Lichtquelle sendet unpolarisiertes Licht aus. 2) In den Strahlengang wird ein drehbarer „Polarisator“ zur Erzeugung von polarisiertem Licht eingeführt. 3) Das Untersuchungsobjekt wird in den Strahlengang des polariseirten Lichts gebracht, Es läßt sich grundsätzlich unpolarisiertes Licht und / oder polarisiertes Licht, je nach der inneren Struktur durchtreten. Wenn es nur Licht mit einer bestimmten Schwingungsebene durchtreten lässt, muss es im Strahlengang so gedreht werden, bis die vom Polarisator vongegebene Schwingungrichtung mit der inneren Spaltstruktur parallelisiert ist. 4) Mit einem nachfolgenden drehbaren „Analysator“, der den gleichen Aufbau wie der „Polarisator“ besitzt, kann eine Veränderung der Schwingungsebene auch durch den Beobachter festgestellt werden. Der Beobachter blickt von hinten auf den Analysator: 5) Die Analysatorfläche erscheint hell, wenn z. B. hell, wenn sich die Schwingungseende des von Polarisator erzeugten polarisierten Lichtes beim Hindurchteten durch das Untersuchungsobjekt nicht verändert hat (weil es z. B. unpolarisiertes Licht hindurchtreten lässt und nicht polarisierend wird und der Analysator vor dem Einbringen des Objektes so gedreht wurde, dass er auf dieselbe Schwingungsebene wie der Polarisator eingestellt ist. Lässt das Objekt nur bestimmte Schwingungsebenen zu, würde der Beobachter kein Licht wahrnehmen, es sei denn, dass das Obkekt zufällig gerade so positioniert wurde, dass die innere Schichtstruktur zur Polarisationsebene parallel angeordnet ist. Der grundsätzliche Aufbau, insbesondere der Strahlengang des Mikroskops, wie es in der Biologie als Durchlichtmikroskop eingesetzt wird, wird dabei nicht verändert. Wesentlichte Teile des Mikroskops sind: - Die für die Vergrößerung und dei Auflösung notwendigen Linsensysteme der Objektive (maßgebend für die Bildqualität) und Okulare (Nachvergrößerung des Objektivbildes und Anpassung an das Auge als nachfolgende Brechungssystem). Ein möglichst scharfes und unverzerrtes Bild wird von modernen Linsensytemen erreicht, die auftetende Einzelfehler korrigieren und kompensieren. - Aufwendige Beleuchtungsverfahren verbessern noch das mikroskopische Bild und lassen unterschiedliche Beobachtungen zu. Beim Durchtlichtmikroskop ist dies das Köhlersche Beleuchtungssystem, bestehend aus: Lichtquelle, Kollektor zur Bündelung des Lichts, Leuchtfeldblende (Irisblende), Kondensor-Aperur-Blende (an dieser Stelle existiert ein vergrößertes Bild der Leuchtwedel, das durch die Blende geregelt werden kann) und Kondensor mit oder ohne ausklappbare Frontlinse (ermöglicht einen unterschiedlichten Beleuchtungsquerschnitt und unterschiedliche Abbildungsverfahren). Alle genannten Teile befinden sich unter dem Objekttisch. Das Polarisationsmikroskop ist für seine spezielle Aufgabe zusätzlich ausgerüstet: Neben den Bauteilen, die jedes Mikroskop zur Untersuchung biologischer Objekte besitzt, ist das Okular mit einem Fadenkreuz ausgestattet, das der Einstellung der Schwingungsrichtung des polarisierten Lichts dient. (Die Grundeinstellung von Polarisator und Analysator ist so, dass die Schwingungrichtungen senkrecht zueinander eingestellt werden, also gekreuzt sind). Der Kondensor besitzt zusätzlich einen Kondensorkopf (auch Front- oder Klapplinse genannt), der zur speziellen Ausleuchtung des Objekts eingeklappt werden kann. Ausgeklappt, also nicht benutzt werden vor allem die Strukturanalysen der Dünnschliffe ermöglicht (orthoskopische Darstellung). Ist der Kondensorkopf eingeklappt, wird vor allem die Analyse des einzelnen Minerals ermöglicht (konoskopische Abbildung). Mit dem drehbaren Objekttisch kann das Objekt um 360° im Strahlengang gedreht werden. Winkelmessungen können am Tischrand durchgeführt werden. Einschiebbare Kompensatoren können den Kontrast der Abbildung noch erhöhen. Der Einbauort von Polarisator und Analysator ergibt sich aus dem oben bereits erläuterten Untersuchungsverfahren: Der Polarisator wird zwischen Leuchtquelle und Objekt in das Beleuchtungssystem integriert. Der Analysator wird in den Strahlengang zwischen Objekt und Auge, sinnvollerweise zwischen Objektiv und Okular eingebaut. Grundlagen der Dünnschliffmikroskopie (Astrid Eichhorn) Um ein unbekanntes Mineral unter dem Mikroskop genau bestimmen zu können, beobachtet man am Dünnschliff die Wechselwirkung des Minerals mit dem Licht. Der Dünnschliff hat dabei üblicherweise eine Dicke von 25- 30 m, das sind 10ˉ8m. Zum Beobachten benutzt man ein spezielles Mikroskop, nämlich das Polarisationsmikroskop. Das zur Beleuchtung dienende Licht wird hierbei mit einem Polarisator linear polarisiert. Nach dem Durchtritt durch das Objekt wird das Licht mit Hilfe des im Tubus angeordneten Analysators untersucht. Dabei gibt es zwei wesentliche Einstellungen des Mikroskops: Das Hellfeld mit ungekreuzten Polarisatoren und das Dunkelfeld mit gekreuzten Polarisatoren. Zunächst die wichtigsten Grundlagen über das Licht: Es gibt zwei wesentliche Modelle des Lichts: Das Wellen- und das Teilchenmodell, von denen für die Dünnschliffmikroskopie nur das erste eine Rolle spielt. Das sichtbare Licht ist nur ein Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Dabei bestimmt die Wellenlänge die Farbe des Lichts und die Amplitude a die Intensität. Die Frequenz des Lichts ist Geschwindigkeit pro Wellenlänge und ist konstant. = v/ = konst. Da Licht beim Durchtritt durch verschiedene Medien seine Geschwindigkeit ändert, muss sich auch die Wellenlänge und damit die Farbe des Lichts ändern. Durch die Änderung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ändert das Licht auch seine Fortpflanzungsrichtung, das heißt, Lichtstrahlen werden „gebrochen“. Dies geschieht im Dünnschliff unter dem Mikroskop mindestens sechs Mal. Die Lichtgeschwindigkeit ist mit v0 = 2.9979 x 108 m/s im Vakuum am größten, in allen anderen Medien ist v kleiner. Das Verhältnis von v0 zu v ist definiert als Brechungsindex n oder Lichtbrechungswert eines Mediums und ist > 1. Zwei Effekte lassen es zu, den Lichtbrechungswert eines Minerals unter dem Mikroskop zu bestimmen: Durch verschiedene Lichtbrechungswerte von Mineral und Einbettungsmittel bzw. von mehreren verschiedenen Mineralen entsteht das Relief: Höher lichtbrechende Minerale erscheinen aus der Schliffebene herausgehoben, niedriger lichtbrechende erscheinen eingesenkt. Außerdem entsteht das Chagrin (frz. „genarbtes Leder“). Auf der Oberfläche des Minerals befinden sich winzige Unebenheiten und Risse. Wenn der Lichtbrechungswert des Minerals von dem des Einbettungsmittels abweicht, bricht sich das Licht an diesen Rissen und so entsteht ein Hell- DunkelMuster auf der Oberfläche des Minerals, sie wirkt rauh. Anisotrope Minerale, d. h. Minerale, bei denen sich die Struktur bei einer Drehung um 90° ändert, zeigen logischerweise ein verändertes Chagrin und Relief bei einer Drehung, weil dann jeweils die höher und niedriger lichtbrechende Lichtwelle im Mineral überwiegt. Man unterscheidet zwischen positivem Chagrin, das bei höher lichtbrechenden Mineralen entsteht und negativem Chagrin, das bei niedriger lichtbrechenden Mineralen entsteht. Beide haben jedoch das gleiche Aussehen, so dass man ein zusätzliches Hilfsmittel braucht, um sie zu unterscheiden. Dieses Hilfsmittel ist die Becke‘ sche Linie. Sie ist als heller Lichtsaum an der Grenze zweier Medien sichtbar und wird als Beugungsbild der Phasengrenze aufgefasst. Beim Einengen der Aperturblende löst dieser sich in ein buntes Interferenzstreifensystem auf, die Becke‘ sche Linie. Wenn man das Bild leicht unscharf stellt, verschiebt sich die Becke‘ sche Linie. Dazu gilt die 3– H- Regel:„Beim Herunterlassen des Mikroskoptisches wandert die Becke‘ sche Linie in das höher lichtbrechende Medium hinein.“ Je kleiner die Unterschiede der Lichtbrechungswerte werden, desto schwächer wird die Becke‘ sche Linie.So lässt sich der Lichtbrechungswert eines Minerals aus dem Bewegungssinn und der Intensität der Becke’schen Linie grob bestimmen. Einige Minerale lassen sich im Hellfeld nicht eindeutig bestimmen, da sie opak sind. D. h., sie absorbieren das Licht selbst als Dünnschliff so stark, dass sie nahezu ganz undurchsichtig erscheinen. Die lichtdurchlässigen Minerale lassen sich im Hellfeld auf ihre spezifische Kristallform untersuchen. Grob lassen sich Kristalle in drei Gruppen einteilen: - Kubische Kristalle, die isotrop sind - Einachsige, anisotrope Kristalle, zu denen die tetragonalen, trigonalen und hexagonalen gehören - Zweiachsige, anisotrope Kristalle, zu denen die rhombischen, monoklinen und triklinen gehören Jede dieser Gruppen weist spezielle Längs- und Durchschnitte auf, wodurch sich die Bestimmung des Minerals vereinfachen lässt. Wichtig für die Bestimmung des Minerals ist die Spaltbarkeit, die als vollkommene, deutliche und undeutliche Spaltbarkeit auftreten kann. Vollkommene Sparbarkeit liegt vor, wenn sich scharfe und gerade Risse durch den gesamten Mineralabschnitt hindurchziehen. Bei deutlicher Spaltbarkeit setzen die Risse ab. Wenn die Risse nur annähernd in eine bestimmte Richtung gehen und gekrümmt verlaufen, liegt undeutliche Spaltbarkeit vor. Bei bestimmten Mineralen können auch mehrere gleichwertige oder ungleichwertige Spaltrichtungen auftreten, die für das Mineral typische Winkel einschließen. Bei Amphibolen beträgt dieser Winkel z.B. 124°. Für die Bestimmung des Minerals ist die Farbe wichtig. Als Dünnschliff sind Minerale entweder farblos oder, meist schwach, eigenfarbig. Typische eigenfarbige Minerale sind z.B. Glimmer, Turmalin, Pyroxene und Amphibole. Durch ein unregelmäßiges Mischungsverhältnis der chemischen Bestandteile eines Kristalls kann auch eine fleckige Färbung auftreten. Die Farbe anisotroper Kristalle ist von der Durchstrahlungsrichtung abhängig. Bei einer Drehung um 90° werden andere Anteile des Lichtspektrums verschieden stark absorbiert, so dass der Kristall eine andere Farbe oder Farbintensität annimmt. Dieser Effekt wird als Pleochroismus bezeichnet (von griech.:pleon- mehr und chros- Farbe). Der Pleochroismus nimmt, ebenso wie die Farbintensität, ab, je dünner der Schliff ist. Die Beobachtungen im Dunkelfeld sind vor allem an anisotropen Mineralen effektiv. An isotropen Mineralen treten keine der im folgenden beschriebenen Effekte ein. Wenn Licht auf ein anisotropes Mineral trifft, wird es gebrochen und außerdem in zwei Wellen mit verschiedener Wellenlänge und Geschwindigkeit aufgespalten. Dies bezeichnet man als Doppelbrechung. Die beiden durch Doppelbrechung erzeugten Wellen werden linear polarisiert, d. h., statt in alle Richtungen, schwingen sie nur noch in eine einzige. Außerdem stehen die beiden Wellen aufeinander senkrecht. Dadurch können diese Wellen in Interferenz mit den ebenfalls polarisierten Wellen des Polarisators treten. Interferenz bedeutet das Aufeinandertreffen zweier Wellen mit gleicher Schwingungsrichtung und gleicher Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Dabei können sich die Wellen verstärken. Wenn der Gangunterschied, d.h. die Phasenverschiebung, ganzzahlig ist, ist die Verstärkung maximal. Die Amplitude der Welle verdoppelt sich und damit auch ihre Intensität. Die beiden Lichtwellen löschen sich dagegen aus, wenn der Gangunterschied ganzzahlige Vielfache von ½ beträgt. Beträgt der Gangunterschied weder eine ganze noch eine halbe Wellenlänge, wird die resultierende Amplitude entweder größer oder kleiner sein als die der interferierenden Wellen. Im Analysator werden die Wellen auf eine Schwingungsebene gebracht, so dass Interferenz möglich wird. Liegen die beiden Schwingungsrichtungen der im Kristall entstandenen Wellen nicht parallel zu den Schwingungsrichtungen von Polarisator und Analysator, so entsteht Helligkeit, bei parallelen Schwingungsrichtungen Dunkelheit. Die größte Helligkeit entsteht bei der Diagonalstellung der Schwingungsrichtung, da dann eine Überlagerung der Wellen mit ganzzahligen Gangunterschieden stattfindet. Der Betrag der Gangunterschiede beeinflusst die entstehenden Interferenzfarben. Weißes Licht setzt sich aus mehreren Farben zusammen. Durch Interferenz werden diese teilweise ausgelöscht, bzw. verstärkt, so dass bunte Interferenzfarben zurückbleiben. Für Gangunterschiede unter 300 nm werden kaum Farben ausgelöscht, da die Schwingungen kaum zueinander verschoben sind. Graue oder weiße Farbtöne werden erkennbar. Im Bereich von 300 – 1300 nm werden einzelne Farben ganz ausgelöscht, andere verstärkt. Kräftige Farbtöne werden sichtbar, die jeweils einer bestimmten Wellenlänge zugeordnet werden können. Bei Gangunterschieden über 1300 nm werden im gesamten optischen Spektrum liegende Wellenlängen ausgelöscht, übrig bleiben blasse Mischfarben. Je höher die Gangunterschiede werden, desto mehr verschwinden die Farben, bis schließlich das sogenannte Interferenz- Weiß entsteht. Von den sichtbaren Interferenzfarben kann man zurückschließen auf die Doppelbrechungswerte. Dabei gilt: Je kleiner der Gangunterschied, desto geringer der Doppelbrechungswert. Anhand des Doppelbrechungswertes lässt sich das Mineral zuordnen. Undulosität oder Wie schafft es Jon, einen Orientierungskurs zu leiten? (Astrid Eichhorn, Fee Werner, Verena Schill) Zu unmenschlich früher Stunde aufgestanden, das Frühstück herutergeschlungen und schon saßen wir in den Kleinbussen auf der Fahrt zum Mineralogischen Institut Hannover. Trotz abenteuerlicher Verfolgungsjagd (Jon schaffte es trotz diverser Manöver nicht, Martina abzuhängen) erreichten wir schließlich wohlbehalten die Uni, wo wir eine Führung durch das Mineralogische Institut machten. Wir sahen verschiedene Labore, in denen Forschungen zum Einfluss des Wassergehalts auf die Eigenschaften von Gesteinen betrieben werden. Dadurch lässt sich z. B. erklären, wieso sich ein Vulkan explosiv oder ruhig verhält. Anschließend wurde uns der ganze Stolz des Instituts präsentiert: Aufwändige Apparaturen zur künstlichen Herstellung von Mineralen, wie sie im Erdinneren vorkommen. Dazu müssen extrem hohe Druck- und Temperaturverhältnisse erzeugt werden. Danach lernten wir den Unibetrieb von einer ganz anderen Seite kennen: Wir standen Schlange an der Mensa. Zwar waren wir eigentlich zum Mikroskopieren hergekommen, doch der Motivationspegel war leider mittlerweile auf Grund von Schlafmangel und Gummibärchensaftentzugserscheinungen enorm gesunken. Nach zwei Referaten zu den theoretischen Grundlagen der Polarisationsmikroskopie untersuchten wir Prozesse wie Deformation und Rekristallisaton („Erholung“) von Gesteinsstrukturen anhand von Dünnschliffen, die nur wenige Mikrometer dünn sind. Erkennbar sind solche Prozesse unter anderem an den Veränderungen der Struktur. Der Rückweg nach Braunschweig gestaltete sich etwas länger als ursprünglich geplant. Und das trotz der Tatsache, dass Jon einen Orientierungskurs mit Kompass und Karte leitet... Das Forschungsbergwerk Asse (Sebastian Rosebrock) Der Ausflug zu dem ehemaligen Salzbergwerk und heutigen Forschungsbergwerk stand für Montag, den 30.07. auf dem Programm. Erst kurz vor der Abfahrt war klar, dass wir das Bergwerk besichtigen können. Wegen kleiner navigatorischer Schwierigkeiten, die nicht auf die Fahrer, sondern nur auf das Fehlen einer Karte zurück zuführen waren, verzögerte sich unsere Ankunft um ca. 15 Minuten. Am Bergwerk nahm uns sofort Herr Möller in Empfang, um nicht etwa mit der Führung zu beginnen, sondern um uns ein kleines Filmchen über die Probleme der Endlagerung von atomaren Müll in einem Salzstock zu zeigen. Durch diesen Film führte uns ein eigenartiger Mann, der sich nach Fragen immer sehr demonstrativ in das Bild dehte um seine Antworten zu untermauern. Insgesamt fehlte dem Film lediglich der Zeichentrick um als ein Lehrfilm über Mr. Burns Kernkraftwerk bei den Simpsons gezeigt zu werden. – Irgendwie mangelte es dem Film an Objektivität, und somit auch an Glaubwürdigkeit. Herrn Möllers Führung im Gegensatz dazu stellte sich sehr vielschichtig dar. Da er als Maschinenbauer fachfremd war, traten geologische Erklärungen in den Hintergrund. Er war aber sehr angagiert und versuchte uns, so gut es ging, über das Forschungsbergwerk zu informieren. Wir fuhren als erstes auf 490 Meter ab. Dort hatten wir die Möglichkeit uns mit Salz einzudecken. Ein Kursteilneher soll die Chance genuzt haben, und sich mit ca. 5kg Salz eingedeckt haben. Ob der Wert den Aufwand des Tragens rechtfertigt, muss jeder für sich selbst wissen. Aber das Salz soll ja die Reinheit von Speisesalz haben. Dieses Salz ist auch der Grund, warum das ehemalige Berkwerk eine lange Zeit als der Standpunkt Nummer eins in Deutschland für die Endlagerung von atomarem Müll galt. Es wurde als Forschungsbergwerg zur Erprobung von Einlagerungstechniken für radioaktiven Müll genuzt. So galt es die geologischen Begebenheiten des Salzstocks zu ermitteln um eine größtmögliche Sicherheit bei der Einlagerung auf fast unbegrenzte Zeit zu gewährleisten. Um diese Begebenheiten zu ermitteln mussten die chemischen und physikalischen Eigenschaften eindeutig geklärt werden. Unteranderem Fließgeschwindigkeit, Wassereinlagerung und Stabilität. Herr Möller fuhr nun mit uns weiter in den Berg hinein, und zeigte uns verschiedene Fließstruckturen an unterschiedlichen Stellen. Obwohl er nicht alles so korrekt deuten konnte und von unseren Experten verbessert wurde, waren die Salzformationen beeindruckend. Die Endlagerung betreffend, konnten wir verschiedene Techniken zur endgültigen Verwahrung von atomaren Müll kennenlernen. Darunter befand sich die für schwach radioaktiven Müll, der lediglich in Fässern versiegelt gelagert und mit der Zeit vom Salz eingeschlossen wird. Herr Möller erläuterete uns abschließend noch den Versuch mit einem Kobalt 60 Strahler, der die Auswirkungen von mittel radioaktiven Müll darstellen sollte. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die radioaktive Strahlung im Stollen um ein vielfaches geringer sein soll als an der Erdoberfläche. So wurde es uns zumindestens gesagt. Harz – Exkursion am Dienstag, dem 31.7.2001 (Christian Lentz, Christoph Möller) Die erste Station unserer Exkursion, die wir mit unseren Minibussen anpeilten, war der Rammelsberg bei Goslar. Der Rammelsberg hat eine Bergbaugeschichte, die bis ins 3.Jahrhundert n. Chr. zurückreicht. Im Mittelalter (ab 968) wurde bevorzugt Silber abgebaut, später erhielt der Rammelsberg den Ruf als Kupferberg Mitteleuropas. Schließlich wurde das Bergwerk 1988, nachdem das 27 Mio. Tonnen umfassende Erzlager erschöpft war, geschlossen und schließlich in ein Besucherbergwerk umgewandelt. Der gesamte Berg wurde sogar 1992 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Bei einem kurzen Rundgang durch die geologische Ausstellung, während dem man sich diverse Erze anschauen konnte, klärte uns unser Führer über den Ursprung der dortigen Erzvorkommen auf, die im Devon (vor etwa 385 Millionen) Jahren entstanden. Es folgte schließlich ein Abstecher zu den Tagebaugruben, bei denen wir uns ein Bild von den Gesteinen selbst und auch von den zuvor im Kurs besprochenen Deformationen und Strukturen bei der Gebirgsbildung machen konnten. Doch wie wir erfuhren, führte der sehr hohe Metallgehalt der Erde im Landkreis Goslar nicht nur zu Vorteilen für die Bergwerke, sondern bringt ganz nebenbei einige „kleine Unannehmlichkeiten“ für die Bewohner mit sich. So müsste eigentlich fast der komplette Landkreis nach dem Bundesbodenschutzgesetzes aufgrund der hohen Kontamination des Bodens durch Schwermetalle evakuiert werden (beim Umgraben des Gartens müsste man wohl öfters den gesamten Spateninhalt als Sondermüll entsorgen), gäbe es hierfür nicht eine Ausnahmeregelung. Doch es waren nur Spekulationen unsererseits, die diese Kontamination mit der erstaunlich hohen Rate an sterblichen Überresten von Igeln in der besagten Bergbaugrube in Verbindung brachten. Nach einem provisorischen Mittagessen im Foyer des Rammelsberger Museums, machten wir uns auf den Weg in Richtung Göttingerode. In Langenberg stellten wir unsere Minibusse dann schließlich ab und liefen zu einem Kalk-Steinbruch. Hier kamen wir dann zu den für viele von uns interessantesten Teil unserer Geologiestunden, denn nun hatten wir endlich die Gelegenheit auf Souvenirjagd zu gehen. Während unserer Suche nach Überresten von Meerestieren (Brachiopoden) erläuterten uns John und Martina die Entstehung des Harzes. Hierbei verwiesen sie vor allem darauf, dass die Sedimente chronologisch gesehen in einer ungewöhnlichen Reihenfolge vorlagen und dass der Harz vor mehreren Millionen Jahren mit Meerwasser bedeckt war. Durch Deformationsprozesse, hervorgerufen durch Aufstieg un die Überschiebung des Harzes auf sein Vorland, liegen nun geologisch jüngere Schichten des Vorlands unter geolgisch älteren Schichten. Nach einem aufregenden Abstieg (mit Klettereinlage) bemerkten wir, dass wir Unrecht getan hatten, denn wir erspähten nun ein Schild: „Betreten des Abbaugebietes verboten“. Aber nun war es sowieso zu spät und wir setzten uns wieder in unsere Kleinbusse und fuhren in Richtung Okertalsperre. Wenige Minuten nachdem wir diese passierten, fuhren wir auf einen Parkplatz bei Oberschulenberg um das letzte Ziel unserer Exkursion anzupeilen. Müde und schwitzend marschierten wir ungefähr zehn Minuten bergaufwärts zu einer stillgelgten Erzgrube, um uns dort verschiedene Deformationen und Gesteine anzuschauen. Vor allem Quarzkristalle entwickelten sich nun zu den beliebtesten Sammelobjekten aller Teilnehmer. Nach einem dreißigminütigen Aufenthalt liefen wir mit vollgefüllten Hosentaschen, aber auch voller Zufriedenheit, wieder zu den PKWs zurück um die Heimreise anzutreten. Nach einer einstündigen Fahrt kamen wir um 17.30 Uhr zwar etwas geschafft, aber sonst in guter konditioneller Verfassung, in Braunschweig an. Philosophie des Modellierens - Was bedeutet „Modell“, „Modellieren“ in den Geowissenschaften? (Claudia Drobel) Definition Modell, in der Alltags- und Wissenschaftssprache ein Objekt, das durch eine Struktur-, Funktions- oder Verhaltensanalogie zu einem Original erlaubt, dieses in schematisierter, auf wesentliche Züge komprimierter Darstellung wiederzugeben. (Microsoft Encarta) Modelle sind Darstellungen, die den Sachverhalt vereinfachen (Weglassen von Bestandteilen, die für die Erkenntnis unwichtig erscheinen) den Sachverhalt durchschaubar machen (neben der Vereinfachung Ordnung/ Strukturierung der wichtig erscheinenden Elemente; dieser Aspekt kann die mathematische Berechenbarkeit/ Ausmeßbarkeit beinhalten) die Erkenntnisgewinnung leiten (Versuch der überindividuellen Gültigkeit, Vergleich mit der Realität) offen sind für Spielmöglichkeiten, Variationen, evtl. Vorhersagen (Konstruktion aus variablen Grundelementen, da kein konkreter Gegenstand zugrunde liegt) Bedeutung speziell in der Geologie Bei geologischen Prozessen spielen Wechselwirkungen und Rückkopplungen eine große Rolle,deren Komplexität im Detail zu verstehen ist. Aus Beobachtungen werden zunächst Modellvorstellungen entwickelt, dann werden numerische und analoge Modelle (Modellversuche, plastische Modelle) konstruiert. Mit Hilfe dieser Modelle soll der Einfluss bestimmter Parameter auf ein überschaubar gemachtes Gesamtsystem untersucht werden. Um die Wechselwirkungen im Modell denen in der Natur anzupassen, werden die Experimente immer komplexer. Es werden immer tiefere Einblicke in die Vorgänge in der Natur gewonnen. Welche Arten von Modellen gibt es? Es gibt zwei Grundtypen von Modellen: Das konkrete Modell: Es ist ein Abbild der Wirklichkeit an sich. Es werden reale oder prinzipiell mögliche Gegenstände dargestellt (z.B. Globus, "Sandkasten" – Modell, aufklappbares Vulkanmodell, Astrolab . . .). Das theoretische Modell: Es ist eine Darstellung einer Theorie über die Wirklichkeit ( z.B. Zentrale – Orte – Theorie, numerisches Modell der Klimaänderung, usw.). Was leisten numerische Modelle? Probleme beim numerischen Modellieren: Nichteindeutigkeit/ Unterbestimmtheit: Aus einem Datensatz lassen sich mehrere Modelle ableiten. Beispiel: Erdbebenvorhersage (man glaubte, sichere Anzeichen gefunden zu haben, sagte so auch mehrere Beben vorher, doch das nächste kam ohne diese Warnung). Unvollständiges Wissen: Interpolation zwischen den einzelnen Meßpunkten und Meßfehler Unmöglichkeit exakter Berechnung: Nicht alle notwendigen Beziehungen und Gleichungen sind bekannt, es können gefährliche Rundungsfehler auftreten (Schmetterlingseffekt), Bestandteile des Systems werden vernachlässigt, da es sonst zu kompliziert wird. Plötzliche, nicht vorhersagbare Veränderung des Untersuchungsgegenstandes sind möglich, da natürliche Systeme dynamisch sind. Möglichkeiten von numerischen Modellen: Bekräftigung einer neuen Hypothese, wenn diese auch noch durch andere Daten gestützt wird Kritik an einer etablierten Hypothese, speziell Herausforderung durch eine neue Untersuchung, welche Aspekte eines Systems am dringendsten erforscht werden müssen Entdeckung von Fehlern in anderen Modellen - Antwort auf „Was wäre, wenn..?“-Fragen (unter Vorbehalt, da obige Probleme auch hier gelten) z.B. die verschiedenen Szenarien des Klimamodells Rheologische Modelle (Boris Bodelle) Die Rheologie Die Rheologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungsverhalten von Materie unter dem Einfluss von Spannungen befasst. Das Verformungsverhalten der Materie wird durch rheologische Begriffe wie „Sprödigkeit, Plastizität, Festigkeit und Fließen“ ausgedrückt. Die Rheologie ist zugehörig zur klassische Physik, deren in Laboratorien erzielte Ergebnisse sich hervorragend auf geotektonische Fragestellungen anwenden lassen. Die Rheologie hängt von verschiedenen Faktoren ab: Erstens vom Material. Selbst harte Materialien können unter bestimmten Bedingungen „fließen“. So fließen Salze oder Eis und Gletscher leichter als z.B. der noch relativ weiche und feinkörnige Kalkstein, der erst ab einer Temperatur von ca. 220C zu fließen anfängt. Von entscheidendem Einfluß ist die Temperatur. Das Gestein verhält sich um so weicher, also fließfähiger ist, desto wärmer es wird. Die Spannung Von entscheidendem Einfluss auf die Verformung von Gesteinen ist der die Probe umgebende Druck. Der Druck (oder auch Spannung genannt) übt eine Kraft F im einfachsten Beispiel auf einen Punkt M der Fläche S aus. Den Grenzwert des Verhältnisses F/S nennen wir Spannung, wenn dS sich 0 nähert, also ein Punkt bzw. eine Koordinate ist. (Abb.: 11 und 12) Es gibt zwei Arten von Spannungen Die Spannung bleibt konstant, egal von wo der Kraftvektor auf den Punkt einwirkt. Diesen Spannungszustand bezeichnet man als „hydrostatisch“ oder „isotrop“, weil eine derartige Spannungsverteilung für Flüssigkeiten typisch ist. Da die Kraft von allen Seiten auf den Punkt M einwirkt, kann man um ihn herum eine Kugel zeichnen mit i als Radius (s. Abb. 13). Oder aber die Kraftvektoren verhalten sich ungleich in einer anderen Ausrichtung zum Punkt M. Horizontal wird z.B. eine größere Kraft auf das Gestein ausgeübt als von oben / unten und von vorne / hinten (3 21 ). 3 , 2, 1 stehen senkrecht aufeinander. (Abb.: 14) Die Deformation Die Deformation ist die entweder eine Verformung eines Materials nach der Belastung mit einer Spannung, oder eine Translation eines Körpers (d.h. ein Ortswechsel). Eine Veränderung der Ausrichtung eines Körpers nennt man Rotation. Alle drei Typen sind plastische Deformationen. Das heißt, das sie irreversibel sind. Beziehungen zwischen Spannung, Deformation und Zeit Spannung und Deformation verhalten sich wie Ursache und Wirkung. Ein Körper wird einer bestimmten Spannung ausgesetzt und dadurch deformiert, wenn genug Spannung pro Zeiteinheit angelegt wurde. Die Deformation pro Zeit nennt man Verformungsrate ‘=/t. Wenn das Gestein eine große Deformation in einer kurzen Zeit erfährt führt dies zum Bruch (s. Abb. 15b). Abb. 15c zeigt das gleiche Experiment bei erhöhter Temperatur, wie sie im Erdmantel vorherrscht. Das Gestein reagierte duktil, da sich die Grenze der Bruchfestigkeit durch die Temperatur verschoben hat. Die Deformation in Beziehung zur Zeit Die Fließfähigkeit eines Gesteins werden anhand der vorliegenden Kurve (Abb. 16) deutlich. Die Probe wird einer konstanten Spannung ausgesetzt und man untersucht die Deformation in Abhängigkeit von der Zeit. Sobald die angelegt ist, fließt das Gestein und verhält sich elastisch. Danach, im zweiten Zustand, der Kurve entspricht, verhält sich das Gestein plastisch, es findet eine bleibende Deformation statt. Im dritten Stadium schließlich fließt das Gestein wieder und führt zum bleibenden Bruch an der Schwelle der maximalen Belastbarkeit. Rheologische Körper Bisher wurden immer wieder Begriffe wie plastisch oder elastisch benutzt, um die rheologischen Eigenschaften eines Materials zu veranschaulichen. In diesem Abschnitt werden die drei verschiedenen Idealkörper der Rheologie vorgestellt. Abbildung 17 zeigt die Idealkörper mit entsprechender Spannungs-Deformations- und ZeitDeformationskurve. 1) Der elastische Körper (Hooke´scher Körper) Das rheologische Modell für einen elastischen Idealkörper stellt eine masselose Feder da, die sich proportional zur Spannung verformt sobald an ihr gezogen wird (Abb. 17). Die Verformung am idealelastischen Körper geschieht ohne Verzögerung zum Spannungsaufbau, und sie behält bei einer konstanten Spannung ein gleiches Deformationsniveau bei. Bei einem totalen Spannungsabbau wird die Deformation sofort ohne Zeitverzögerung (ideal) auch zum Ausgangsstadium zurückgeführt. 2) Der plastische Körper (oder Saint-Venant-Körper) Der Körper deformiert sich erst, wenn die Spannung eine bestimmten Wert erreicht hat. Die Deformation wird auch ohne eine Spannungserhöhung über diesen Punkt fortgeführt, ähnlich einem Betonklotz an dem man kräftig zieht, bis er anfängt sich zu bewegen. Denn die Haftreibung muß erst überwunden werden. Während der Bewegung muß lediglich der Gleitreibungswiderstand überwunden werden. Hebt man die Spannung auf (hört man auf an unserem Betonklotz zu ziehen), so bleibt die Translation erhalten (der Betonklotz bleibt an dem neuen Ort stehen). 3) Der viskose oder zähflüssige Körper (Newton-Körper) Die Deformation dieses Körpers ist stark von der Zeit abhängig. Sobald die Spannung einen Grenzwert erreicht, schreitet die Verformung immer in der gleichen Geschwindigkeit voran. Deformationen sind irreversibel . „Das Idealmodell dieses Deformationstypus ist ein perforierter, mobiler Kolben ohne Haftreibung in einem Zylinder, der eine ideale Flüssigkeit ohne Trägheit enthält. Zieht man an diesem Kolben, bewegt er sich unabhängig von dieser Spannung fort.“ (Mattauer, M.(1993): Strukturgeologie) 4) Der reale Körper „Die wirklichen Körper und insbesondere die Gesteine, reagieren nie vollkommen elastisch, plastisch oder viskos. In den einfachsten Fällen nähert sich ihr Verhalten nur mehr oder weniger dem eines idealen Körpers. In komplizierteren Fällen verhalten sich die Körper im Deformationsablauf zuerst wie elastische , dann wie plastische und zuletzt wie zähflüssige Körper. Im allgemeinen verhalten sich die Körper in verschiedenen Stadien gleichzeitig elastisch, plastisch und zähflüssig und reagieren plastovisko-elastisch.“ (Mattauer, M.: Strukturgeologie) Ein Modell dazu liefert uns der Bingham-Körper (Abb.18), der alle Elemente in sich vereinigt. So reagiert bei einem sich steigernden Zug zuerst die Feder bis zu einer Spannung, die der Haftreibung des Bremsklotzes (plastisch) entspricht. Dieser bewegt sich ab dieser minimal nötigen Spannung in der vom viskosen Körper vorgegebenen Geschwindigkeit fort. Analogmodell zur Entstehung eines Gebirges durch Kollision zweier Kontinente (Sigrun Geiger, Veronika Jung, Katja Günther, Johannes Irslinger) Mit diesem Modell wollen wir die Entstehung eines Kollisionsgebirges (z.B. Himalaya, Alpen) verdeutlichen und untersuchen, wie sich die einzelnen Schichten bei der Auffaltung des Gebirges verhalten. Als Grundlage dient uns die Theorie der Plattentektonik. Die Ausgangssituation bildet eine Subduktionszone: die ozeanische Kruste wurde subduziert, die kontinentale wird jedoch wegen ihrer geringeren Dichte zu Gebirgen aufgetürmt. Modell Der Stoff stellt die subduzierende ozeanische Kruste dar. Zieht man den Stoff durch einen Schlitz zwischen den Holzplatten nach unten, nähern sich die Kontinente A und B (Sand) soweit an, dass sie aufeinander prallen und sich an dieser Stelle das „Gebirge“ auftürmt. (Abb. 19) Beobachtungen Durch den seitlichen Druck auf die Platten wird an der Plattengrenze Material in Bewegungsrichtung aufgeschoben; es kommt zur Krustenverdickung. Entgegen mancher Erwartungen entsteht die Überschiebung nur an einer Stelle, nämlich genau an der Plattengrenze. Die einzelnen Schichten brechen dort jedoch nicht, sondern falten sich; es bildet sich eine Rampenantiklinale. An der Front des entstehenden Gebirges ist zu beobachten, wie sich an der relativ harten Oberfläche (nasser Sand) Schollen bilden. Diese bilden zunächst horizontale Terrassen, richten sich danach aber auf und kippen schließlich um. (Abb. 20 und 21) Auswertung und Fehlerbetrachtung Deutlich zu erkennen waren die Krustenverdickung und die Überschiebung an der Plattengrenze, durch die das Gebirge aufgetürmt wurde. Allerdings waren auch einige Deformationen zu beobachten, die in Wirklichkeit so nicht vorkommen: So entstanden am Anfang schräg zu den Seitenbegrenzungen Dehnungsrisse, die durch den Reibungswiderstand an den Seiten verursacht wurden. Außerdem ergaben sich durch den nur oberflächlich angefeuchteten Sand unterschiedliche Rheologieverhältnisse, sodass es zur Schollenbildung des nassen Sandes und letztendlich zu deren Umkippen kam. Dieses Deformationsverhalten ist auf das verwendete Material zurückzuführen (Korngröße des Sandes, Haftreibung zwischen den Körnern). Das Übertragen dieser Beobachtung auf die Natur ist aufgrund dieses Skalierungsproblems nicht sinnvoll. Sandboxmodell: Kontinentale Unterschiebung (Boris Bodelle, Christian Lentz, Christoph Möller, Sebastian Rosebrock) Material Holz, Plexiglas, Schrauben, Zugvorrichtung mit Kurbel, Mehl, Sand, Führungsschiene Aufbau des Modells Die Sandbox besteht aus einer Holzkonstruktion, deren Eckwände aus Plexiglas bestehen. Auf dem Boden der Konstruktion sind verschiedene Sand- und Mehllagen aufgeschichtet, anhand derer man später die Deformation besser nachvollziehen kann. Die oberste Sandschicht wird eingefeuchtet, um eine Kontinentale Kruste (K1) zu simulieren. Darüber ist wiederum mit Mehl ein Raster gelegt worden, um Deformationen der Oberfläche zu verdeutlichen. Ein kleiner asymmetrischer Holzklotz stellt eine weitere Kontinentalplatte (K2) dar. Kontinent K2 wird durch eine Zugvorrichtung parallel zu der einen und orthogonal zu der anderen Plexiglasscheibe bewegt. Somit wird der Querschnitt dargestellt. (Abb. 22) Durchführung Kontinent K2 wird sich im Versuchsablauf in gleichmäßig auf K1 entlang der Führungsschiene zubewegen, indem wir die Kurbelvorrichtung gleichmäßig drehen. Erwartungen Wir erwarten, dass es bei K1 zu Überschiebungen in den Schichtstrukturen kommt und zu einer insgesamten Erhebung des 1. Kontinents kommt (Auftürmung). Desweiteren erwarten wir, dass ein Teil von K1 zur Seite „ausweicht“. Beobachtungen Schon nach geringer Zeit entstehen Risse in der Oberfläche von K1. Die einzelnen Schichten überschieben sich innerhalb von K1 gegenenseitig (aufs Vorland propagierende Überschiebungen). Gleichzeitig türmt sich der Sand (besonders direkt vor dem Holzklotz) immer weiter auf. Die Auftürmung wird schließlich so hoch und steil, dass manche der oberen Schollen (die durch die Anfeuchtung und Risse entstanden) zur Seite herunterrutschen. Die von uns erwartete Verschiebung zur Seite findet in dem Maße jedoch nicht statt. (Abb. 23 und 24) Fehleranalyse Es kam teilweise zu unrealistischen Verformungen durch die nicht konstant auf Kontinent K2 wirkende Kraft aufgrund des Seilrisses in der Zugvorrichtung. Ein weiteres Problem stellte der Kontakt zwischen Kontinent K2 und der Plexiglaswand dar, weil so Sand von den Seiten in den Zwischenraum eindringen konnte und so die Betrachtung erschwert wurde. Zudem verhinderte die Führungsschiene wohl in geringem Maße die Ausweichung von Kontinent K1 zur Seite. Pull-apart-Modell (Marco Fufajew, Thomas Weber, Jens Eckelmann, Matthieu Felsinger ) Fragestellungen 1) Führt die Verschiebung dieser geometrische Form zu einer erkennbaren Absenkung im Sinne eines Pull-Apart-Beckens? 2) Inwiefern wird das Material, das in der Umgebung liegt, in den Prozess einbezogen? 3) Welche Deformationsprozesse treten auf? Verfahren Zwei Holzplatten liegen zunächst passgenau aneinander und werden mit einer Schicht Sand bedeckt. Außenherum verhindern die Wände, dass der Sand seitlich von den Platten herunterfällt. Dann wird eine Platte seitlich an der anderen vorbeigeschoben (manuell). (Abb. 25 und 26) Erwartung In der schraffierten Zone ergibt sich eine Streckung der Sandlage. Dies führt nach dem Pull-ApartModell zu einem Becken. Versuchsverlauf 1 (oberste Schicht befeuchtet) - Die Platten werden langsam parallel zueinander verschoben. - Genau entlang der Plattengrenzen bilden sich Risse in der feuchten „Oberschicht“. - In der Mitte bildet sich eine Kluft aus - der Sand der unteren trockenen Schicht rieselt in das enstehende Becken. - Teile der unterhöhlten Oberschicht brechen ab und bleiben im Becken liegen. - Entlang der parallel zur Verschiebungsrichtung liegenden Plattengrenzen schieben sich die kompletten Platten aneinander vorbei, ohne selbst zu deformieren. (Abb. 27) Ergebnis Es ergab sich zwar ein Becken, allerdings konnte man daran aufgrund der zu lockeren Unterschicht nicht die natürliche Struktur eines Pull-Apart-Beckens erkennen. Auch die zueinander rechtwinkligen Brüche und die undeformierten Plattenränder entsprechen nicht dem Bild der natürlichen Pull-apartBecken. Versuchsverlauf 2 (gesamtes Material durchfeuchtet) - Die Platten werden erneut langsam parallel zueinander verschoben - In der Mitte bildet sich ein diagonaler Riß, der sich dann entlang der parallel zur Verschiebungsrichtung liegenden Plattengrenzen fortsetzt – an dessen Enden enstehen sogenannte Horse-tails (seitlich abgehende kleinere Dehnungsrisse). - Die in der Mitte enstehende Kluft fällt nicht zusammen – durch die wegen der Feuchtigkeit höheren Kohäsionskräfte bilden sich „Steilwände“. - Die Steilwände wandern auseinander – an den Plattengrenzen treten keine weiteren Deformationen auf. (Abb. 28) Ergebnis Auch hier ergab sich kein typisches Pull-apart-Becken. Interessant sind allerdings die Unterschiede zum vorherigen Versuchsverlauf, die allein aus der Feuchtigkeit des Materials resultierten: der diagonale Mittelriß, die „Horse-tail-Risse“ und die Steilwandbildung. Gangdeformation (Astrid Eichhorn, Fee Werner, Verena Schill, Claudia Drobel) In Felswänden lassen sich häufig Gänge finden, die aus anderem Material bestehen als das umgebende Gestein. Sie wurden durch mehrere hintereinander oder gleichzeitig abgelaufene Prozesse zusammen mit der Felswand deformiert. Dieser Versuch beschäftigt sich mit der Problematik, wie sich zwei sich kreuzende (der Einfachheit halber senkrecht zueinander stehende) Gänge, z.B. aus Quarz, in einem Felsgestein, z.B. Granit, gegenseitig in einem Prozess der Deformation durch beidseitigen Druck beeinflussen. Für den relativ gut deformierbaren Quarz wird in diesem Versuch als analoges Material Mehl verwendet. Für den relativ schwer deformierbaren Granit wird feiner Sand verwendet. Beide Materialien sind zudem farblich gut zu unterscheiden. Der Versuch wird in drei Teilversuche unterteilt, um vorerst erkennen zu können, wie sich beide Gänge unabhängig voneinander deformieren. Dann folgt eine Kombination beider Versuche. In einem Plexiglasbehälter, der oben und an zwei sich gegenüber liegenden Seiten offen ist, werden im Versuch drei Schichten (außen jeweils Sand und innen Mehl) übereinander gestreut. Dann werden zwei verschiebbare Platten gleichzeitig an den Seiten so zusammengepresst, dass die Schichten deformiert werden. Beim zweiten Versuch wird die Mehlschicht vertikal und beim dritten Versuch sowohl vertikal als auch horizontal angelegt. (Abb.29) Versuchsbeobachtung und –auswertung 1) Versuch a Der horizontal liegende Mehl- Gang wurde durch seitlichen Druck deformiert und gibt an Schwächezonen nach, so dass Überschiebungen entstehen. An den beweglichen Seiten des Behältnisses wird der Gang weniger stark nach oben verschoben als in der Mitte, da die einzelnen Partikelpfade zur Mitte hin immer steiler werden und so die Ausweichgeschwindigkeit der einzelnen Körner nach oben hin verringern. (Abb. 30 und 31) 2) Versuch b Der vertikal ausgerichtete Mehl- Gang gibt dem seitlichen Druck durch Ausweichen nach oben nach. Dabei entstehen typische Domino- Strukturen. Außerdem wird der Gang geschert, was sich jedoch durch asymmetrischen Druck von den beiden Seiten erklären lässt. (Abb. 32) 3) Versuch c Wie zu erwarten, beeinflussen sich die beiden Gänge bei ihrer Deformation gegenseitig. Der horizontale Gang wird wie in Versuch a geschert, es ergibt sich jedoch eine zusätzliche Scherfläche an der Berührungsfläche der beiden Gänge. In diesem Bereich nimmt die Dicke des Ganges stark zu. Der vertikale Gang verformt sich im Wesentlichen wie in Versuch b. Anders als vorausgesetzt, gibt Mehl weniger nach als Sand, so dass die Versuche z. B. das Verhalten eines Granit- Ganges in Quarz schildern könnten. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der vertikale Gang sich unabhängig vom horizontalen verhält, diesen aber erheblich in seiner Deformation beeinflusst. Dies liegt daran, dass der horizontale Gang in der Mitte eine Scherfläche aufweist, die durch die höchste Geschwindigkeit der Partikel in der Mitte verursacht wird. Liegt genau an dieser Stelle der vertikale Gang, der weniger nachgibt als das umgebende Material, entsteht eine andere Deformation als in Versuch a. (Abb. 33 und 34) Allgemeine Quellen 1. Bayly, B. (1992): Mechanics in Structural Geology. – 253 pp., New York (Springer). 2. Bird, J.M. & Isacks, B. (eds.)(1972): Plate Tectonics – Selected Papers from the Journal of Geophysical Research. – 563 pp., Washington (AGU). 3. Eisbacher, G.H. (1996): Einführung in die Tektonik. – 2. Auflage, 374 S., Stuttgart (Enke). 4. Frisch, W. & Loeschke, J. (1993): Plattentektonik. – 3. Auflage, 243 S., Darmstadt (WBG). 5. Giese, P. (Hrsg.)(1987): Ozeane und Kontinente. – Verständliche Forschung, 5. Auflage, 248 S., Heidelberg (Spektrum). 6. Giese, P. (Hrsg.)(1995): Geodynamik und Plattentektonik. – Verständliche Forschung, 206 S., Heidelberg (Spektrum). 7. Hallam, A. (1973): A Revolution in the Earth Sciences – From Continental Drift to Plate Tectonics. – 127 pp., Oxford (Clarendon). 8. Mattauer, M. (1993): Strukturgeologie. – 353 S., Stuttgart (Enke). 9. Mattauer, M. (1999): Berge und Gebirge – Werden und Vergehen geologischer Großstrukturen. – 191 S., Stuttgart (Schweizerbart). 10. McClay, K. (1987): The Mapping of Geological Structures. – Geological Society of London Handbook Series, 161 pp., Chichester (Wiley). 11. Meschede, M. (1994): Methoden der Strukturgeologie. – 169 S., Stuttgart (Enke). 12. Miyashiro, A., Aki, K. & Şengör, A.M.C. (1985): Orogenese – Grundzüge der Gebirgsbildung. – 236 S., Wien (Deuticke). 13. Passchier, C.W. & Trouw, R.A.J. (1996): Microtectonics. – 289 pp., Berlin (Springer). 14. Ranalli, G. (1995): Rheology of the Earth. – 2nd edition, 413 pp., London (Chapman & Hall). 15. Rowland, S.M. (1986): Structural Analysis and Synthesis – A Laboratory Course in Structural Geology. – 208 pp., Palo Alto (Blackwell). 16. Schönenberg, R. (Hrsg.)(1975): Die Entstehung der Kontinente und Ozeane in heutiger Sicht. – 351 S., Darmstadt (WBG). 17. Scholz, Ch.H. (1990): The Mechanics of Earthquakes and Faulting. – 439 pp., Cambridge (University Press). 18. Twiss, R.J. & Moores, E.M. (1992): Structural Geology. – 532 pp., New York (Freeman). Individuelle Quellen Alfred Wegener 1. Spektrum der Wissenschaft, 10/1980 (H.Closs, P. Giese, V.Jacobshagen) 2. Stanley, St.M. (1994): Historische Geologie – Spektrum Lehrbuch 3. V.Kaminske, C. Keipert (1996): Bau und Dynamik der Erde – Dierke Oberstufe – Westermann Verlag 4. R. Brinkmann (Hrsg) : Lehrbuch der Allgemeinen Geologie (in 3 Bänden) – Enke Verlag Stuttgart Plattentektonik www.fbgeo-sedelky.de/data/platten/wilson.htm Geologische Materialien 1. Woolley; Bishop; u.a: Der Kosmos Steinführer; Franckh Kosmos Verlag (Stuttgart), o.J. 2. Müller, Friedrich: Gesteinskunde; Ebner Verlag (Ulm/Donau), 1991 3. Murawski, Hans: Geologisches Wörterbuch; Enke Verlag (Suttgart), 1983 4. Bauer, J; Tvrz, F: Der Kosmos- Mineralienführer; Gondrom Verlag GmbH & Co.K.G (Bindlach), 1993 5. Kölbl-Ebert, Martina: Gesteinskunde; Institut und Museum für Geologie und Paläontologie(Tübingen),1994 6. Matthes, Sigfried: Mineralogie, SpringerVerlag (o. Jahr) Dünnschliff 1. „Gesteinsbildende Minerale im Dünnschliff“, Pichler & Schmitt- Riegraf, Enke-Verlag, Stuttgart, S. 6-12 2. „Methoden der Dünnschliffmikroskopie“, Müller & Raith, Clausthaler Tektonische Hefte, Nr. 14 Philosophie des Modellierens 1. „Verification, Validation, and Confirmation of Numerical Models in the Earth Sciences“, Naomi Oreskes, Kristin Shrader-Frechette, Kenneth Belitz, SCIENCE, Vol. 263, February 4, 1994 2. „Handbuch des Geografie-Unterrichts Band 1“, Helmuth Köck, Aulis Verlag, Deubner & Co. KG Köln, 3. „Erkennen durch Modelle“, Wolf Engelhardt, Grundschule 16, 1984 4. www.geologie.uni-freiburg.de/projekte/bhutan/experiment/index.htm