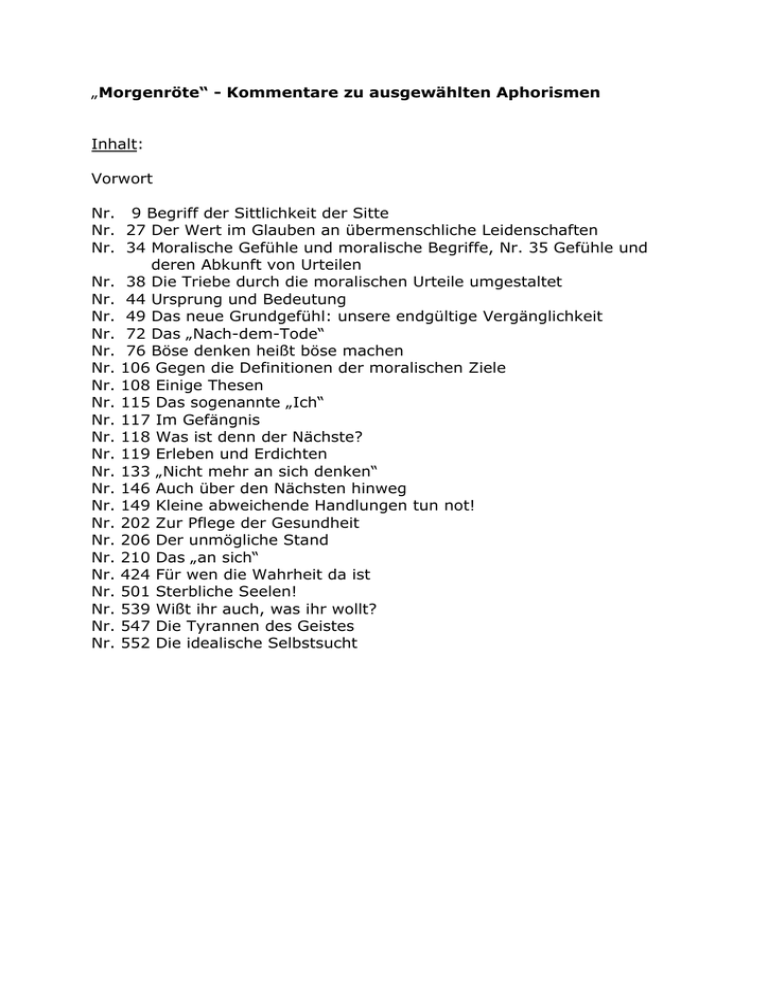

FN-Morgen-K - WordPress.com

Werbung