1. Zusätzliche Angaben zu den Teilnehmer/innen

Werbung

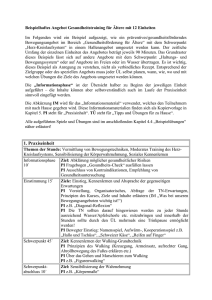

Sportverein: Vereinskennziffer: AnsprechpartnerIn: Telefon / E-Mail: ÜL: Telefon / E-Mail: Rahmenkonzept für ein Angebot 'SPORT PRO GESUNDHEIT' Angebotsbereich: Gesündheitsforderüng für Kinder Titel: Untertitel: 1. Zusätzliche Angaben zu den Teilnehmer/innen 1.1 Das Angebot richtet sich an folgenden Personenkreis Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Zielgruppe/n an oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Neueinsteiger Wiedereinsteiger sozial Benachteiligte Kinder mit Bewegungsmangel Kinder mit einseitigen Belastungen gleichgeschlechtliche Gruppe 1.2 Altersgruppen Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Zielgruppe/n an oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 1 von 15 3 bis 6 Jahre 6 bis 10 Jahre 10 bis 14 Jahre 14 bis 18 Jahre 1.3 Kooperationspartner für das Angebot ist Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Zielgruppe/n an oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: eine Kindertagesstätte eine Schule eine soziale Organisation eine Einrichtung des Gesundheitswesens Das Angebot findet außerhalb von Schul- und Betreuungszeiten statt! 2. Zielsetzungen des Angebots Die Zielsetzungen des Praxisangebotes stehen in Einklang mit den Kernzielen zur Vergabe des Qualitätssiegels SPORT PRO GESUNDHEIT des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) von 2005. Das Angebot berücksichtigt das ganzheitliche Verständnis von Gesundheit. Die Praxisinhalte sind sowohl auf die Förderung der körperlichen als auch der psychischen und sozialen Gesundheitsressourcen ausgerichtet. Das Angebot unterstützt Kinder und Eltern darin, die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu erkennen und in ihrem Lebensalltag aktiv anzunehmen. Das Bewegungsangebot hat vier allgemeine Zielbereiche: 1) Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit 2) Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen 3) Förderung der individuellen Gestaltungsfähigkeit 4) Förderung von Gesundheitswissen Für die Gestaltung des Bewegungsangebotes durch präventive Förderung von Kraft/Kraftausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Entspannungsfähigkeit sind zu diesen allgemeinen Zielsetzungen unter 2.1 bis 2.4 konkrete Praxisziele formuliert. Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 2 von 15 2.1 Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Ziele oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Das Kind ... soll die Grundlagen körperlicher Gesundheit - Kraft und Kraftausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Entspannungsfähigkeit - für sich wahrnehmen und kann sie erweitern. erlebt vielfältige Bewegungs- und Spielformen und lernt die Ausführung spezieller Bewegungsabläufe kennen. verbessert seine allgemeine körperliche Belastungsfähigkeit und nimmt dies bewusst wahr. erlebt die gesundheitlichen Wirkungen regelmäßiger Bewegung auf den Körper und kann sie bewußt wahrnehmen. lernt die erholsamen Wirkungen von Entspannung und kann diese selbstständig einsetzen. 2.2. Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Ziele oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Das Kind ... lernt die Bedeutung zwischenmenschlicher Kontakte als gesundheitliche Ressource für sich wertschätzen und soziale Unterstützung annehmen bzw. anfragen. entwickelt die Bereitschaft, für sich und andere Verantwortung in der Gruppe zu übernehmen (z.B. Tipps und Hilfestellung geben, zuhören, andere motivieren). erlebt Sport und Bewegung als Ausdruck von Freude und Spaß. fühlt sich im Angebot wohl und macht in der Gruppe freudvolle Erfahrungen. entwickelt durch nachhaltige Bewegungs- und Körpererfahrungen zielgerichtetes Verhalten, Leistungsbereitschaft und Beharrlichkeit. entwickelt die Motivation, sich auch außerhalb des Sportangebotes vielfältig und mit Freude zu bewegen. Die Eltern nutzen die Gesundheitskompetenzen der Übungsleiter, die sie beraten und ggf. auf weitere Anbieter im Gesundheitsbereich verweisen. Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 3 von 15 2.3. Förderung der individuellen Gestaltungsfähigkeit Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Ziele oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Das Kind ... entwickelt ein persönliches Gefühl für Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gesundheit. verbessert seine Körperwahrnehmung (z.B. Erkennen und Wahrnehmen von Belastbarkeitsmöglichkeiten und –grenzen, Wahrnehmung körperlicher Signale). kennt Alternativen zu seinen normalen Verhaltensmustern und kann sie im Einklang mit den Erzeihugnsberechtigten erproben, im Zusammenspiel von Können-Wollen-Sollen entwickeln und anwenden (z.B. sich als jemand erleben, der Dinge selbst verändern kann). findet für sich Möglichkeiten, die Bewegungsideen in seinen Alltag zu übernehmen (Nachspielen mit Freunden/Freundinnen). 2.4. Förderung von Gesundheitswissen Wählen Sie aus der Liste die von Ihnen ausgewählte/n Ziele oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Das Kind ... beschäftigt sich mit Aspekten der „Gesundheit“ (z.B. Trinken tut gut, Schwimmen gibt mir Auftrieb, nach dem Sport bin ich entspannt). lernt, sich mit physiologisch anatomischen Aspekten des Haltungs- und Bewegungssystems auseinanderzusetzen (z.B. Gelenke, Gelenkbelastungen). lernt gesundheitsförderndes Verhalten kennen (Wert ausreichender Bewegung, Zusammensein mit Freunden, richtiges Trinken) sowie gesundheitsgefährdende Risiken, ihre Ursachen und mögliche Auswirkungen. lernt Bewegungsformen kennen, die auch im Lebensalltag umgesetzt werden können (z.B. wirbelsäulen- und gelenkfreundliches Bücken, Heben, Tragen und Absetzen, Rückengerechtes Hinlegen, Liegen, Aufstehen, Dynamisches Sitzen, Stehen etc.). kennt mögliche Gefahren und Risiken unterschiedlicher Bewegungsformen (z.B. Klettern, Hinunterspringen) und kann sie für sich einschätzen. Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 4 von 15 3. Planung der Themenschwerpunkte und der Praxisinhalte Ausführliche Planung Angebotsbereich: Gesundheitsförderung für Kinder - schwer mobil Sie können die folgende Vorlage nutzen, indem Sie sich mehr oder weniger eng an den bereits beispielhaft dort gemachten Vorschlägen orientieren. Sie müssen die Vorschläge selbstverständlich auf die Länge der einzelnen Einheit, die Schwerpunktsetzungen, die Teilnehmervoraussetzungen und insbesondere natürlich den sportpraktischen Gegenstand des Angebots anpassen. Im Folgenden wird ein Beispiel aufgezeigt, wie ein präventives/gesundheitsförderndes Bewegungsangebot im Bereich schwer mobil – Bewegungsförderung für übergewichtige Kinder in der Halle umgesetzt werden kann. Als zeitlicher Umfang der einzelnen Einheiten des Angebotes wurden 90 Minuten zugrunde gelegt mit folgender Verteilung: Begrüßung: Informationsphase: Einstimmung: Schwerpunkt: Schwerpunktabschluss: Ausklang: „Tipps und Übungen für zu Hause“: ca. 5 ca. 5 ca. 15 ca. 45 ca. 10 ca. 5 ca. 5 Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten Minuten Bei kürzeren Einheiten sind die Ziele und Praxisinhalte entsprechend anteilig zu verringern. Das Grundraster des Beispiels lässt sich auf andere Angebote im Freien, in der Halle oder im Wasser übertragen. Das Angebot hat folgende Themen und Praxisinhalte … Die Abkürzung IM wird für das „Informationsmaterial“ verwendet, das den Teilnehmern mit nach Hause gegeben wird. PI steht für „Praxisinhalt“. TÜ steht für „Tipps und Übungen für zu Hause“. 1. Praxiseinheit Themen der Stunde: „Wo kommen eigentlich Obst und Gemüse her?“ – kleine Spiele und Bewegungsformen rund um das Thema Obst und Gemüse Informationsphase Ziel: Sich Kennenlernen! Feststellen des Könnens- und Wissenstandes der Kinder zum Thema Ernährung und Bewegung PI Gespräch in der Gruppe Einstimmung Ziele: Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Einschätzung des motorischen Leistungsstandes (Ausdauer, Haltung, Geh- und Laufvermögen, Kraft, Beweglichkeit) PI „Erntetraining im Herbst“ kleine Spiele rund um Obst und Gemüseernte (klettern, bücken, sammeln....) PI Erste Bewegungsspiele zum Thema Obst und Gemüse (Obst und Gemüse Scharade, Obstkorb, Malstaffel u.a.) Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 5 von 15 Schwerpunkt Ziel: Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen PI Kleine Spiele rund um die Verpackung, Lagerung und Transport von Obst und Gemüse (tragen, sortieren, laufen; Sortiermaschine, Gemüseklau u.a.) Schwerpunktabschluss Ziel: Förderung der individuellen Gestaltungsfähigkeit Einschätzung der: emotionalen Befindlichkeit (individueller Zustand: ausgeglichen, unausgeglichen, geht auf andere zu/ hält sich abseits, Fähigkeit, mit Anforderung/ Stress umzugehen) Motivation (interessiert sich für neue Spiele, hat Lust auf Bewegung) PI kleine Spiele zum Abschluss des Stundenthemas Obst und Gemüse mit verschiedenen Spielvarianten (bekannte Spiele mit Wechsel der Spielleiterrolle, Spielerzahlen, Bewegungsarten u.a.) Ausklang Ziel: Förderung von Gesundheitswissen Gesundheitsaspekt: Bewegung tut mir gut PI Vereinsinformation: Möglichkeiten der aktiven Teilnahme an verschiednen Vereinsgruppen und Freizeitaktivitäten. z.B. „Wir schenken Euch 1 Jahr Mitgliedschaft im Kinderturnclub.“ Wasser und bunte Obstspieße für alle! – auch für die Eltern. TÜ Einführung in die Selbstbeobachtung mit dem Bewegungstagebuch (wie, wie oft und wie lange bewege ich mich im Alltag?) 1. Einheit mit den Eltern, mindestens 30 Minuten Themen der Stunde: Einstimmung Ziel: Information über Ziele und Inhalte des Kurses 5 Min PI Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches, Informationen über Ziele und Inhalte des Kurses Schwerpunkt 25 Min Ziel: Eltern erkennen die Bedeutung der Bewegung für eine gesunde und glückliche Entwicklung Ihrer Kinder PI Kleingruppenarbeit unter der Fragestellung: Was lernen Kinder über und durch Bewegung? Vorstellen der Ergebnisse durch die Eltern PI Kurzvortrag durch die Übungsleiterin Schwerpunktabschluss 10 Min Ziel: Eltern erleben sich in Bewegung PI Gemeinsames Spiel: …. Ausklang 5 Min Ziel: Motivation und Unterstützung der Eltern PI ÜL macht deutlich, dass die Unterstützung der Eltern unerlässlich ist und fordert auf mit den Kindern gemeinsam und mit Spaß aktiv zu werden. TU Eltern überlegen: Wie kann ich mein Kind im Kurs und darüber hinaus unterstützen? Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 6 von 15 2. Praxiseinheit Themen der Stunde: „Tierisch gut!“ – kleine Spiele und Bewegungsformen zum Thema Tiere Informationsphase Ziel: Wiederholung von Inhalten der Stunde zum Thema Obst und Gemüse PI: Quiz mit Überleitung zum neuen Stundenthema (Was essen Tiere? Wo bekommen Tiere ihre Nahrung her? u.a.), Namensrunde z.B. „Wenn ich nicht x wär, wäre ich ein „Tier“. Essen Tiere gesund? Was essen sie nicht? Ziel: Kinder erkennen die Bedeutung einer guten Ausdauerfähigkeit PI: Gespräch in der Gruppe: Wofür brauchen Tiere eine gute Ausdauer? Wofür brauche ich eine gute Ausdauer? PI: ÜL gibt ergänzende Informationen zum Thema Ausdauer Einstimmung Ziel: Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Einschätzung des motorischen Leistungsstandes (Ausdauer, Haltung, Geh- und Laufvermögen, Kraft, Beweglichkeit) PI: kleine Spiele und Bewegungsformen zum Thema Tiere und dessen Bewegungen, Geräusche und Nahrung (Tierfangen, Gruppenspiele mit verschiedenen Bällen z.B. Jagdrevier; Kinder stehen im Kreis und werfen sich Bälle zu, fällt ein Ball zu Boden müssen alle die Plätze tauschen) Schwerpunkt Ziel: Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit PI Wir trainieren Ausdauer, Haltung, Geh- und Laufvermögen, Kraft, Beweglichkeit: Viele Spiele rund um Tiere und dessen Nahrung (Staffelspiele mit Memory oder Puzzeln, Sortierspiele, auch mit vielen unterschiedlichen Geräten) Tierfütterung im Zoo; in Zwei Gruppen werden Tiere „ artgerecht“ („gesund“) gefüttert (Nahrungsmemory o.ä.), „schlechtes“ Tierfutter wird von den eigenen Tieren ferngehalten, die Gruppen klauen sich gegenseitig das gesunde Futter Schwerpunktabschluss Ziel: Entspannung des Körpers PI kleine Staffelspiele z.B. „stille Post“, bestimmte Gegenstände erhalten Zeichen, die durch Körperberührungen an den Nachbarn weitergegeben werden PI Phantasiegeschichte zum Thema Tiere Ausklang Ziele: Bewusstmachung der täglichen Bewegung PI (unter Einbezug der Eltern) Bewegungstagebuch, unsere TOP 10 der Woche, Wandzeitung mit 10 Punkten, die wöchentlich überarbeitet wird. Was ist TOP- Was ist FLOP z.B. auch Glückspost und Kummerkasten TÜ Bewegungstagebuch für die nächste Woche (wie, wie oft und wie lange bewegen sich meine Eltern/ Geschwister? Wie, wie oft und wie lange bewegen wir uns in meiner Familie gemeinsam?) 3. Praxiseinheit Themen der Stunde: „Der siebte Sinn!“ – kleine Spiele und Bewegungsformen zur Förderung der Sinne und zur Schulung der Körperwahrnehmung Informationsphase Rainer Peters Ziel: Wiederholung von Inhalten der vorherigen Stunde; Überleitung zum Inhalt der aktuellen Stunde z.B. Pantomimespiele PI: kleine Sortierstaffel (verschiedenen Tieren werden Bewegungen, Geräusche und Nahrung zugeordnet); Fragerunde zu Tieren - was sie können und was nicht z.B. Warum sind Fledermäuse nachts aktiv? Können Hunde besser riechen oder besser hören? Was könnt ihr am besten? Wozu muss man tasten können?) 27. Juni 2014 Seite 7 von 15 Ziel: Die Kinder erkennen die Bedeutung einer guten Wahrnehmungsfähigkeit und kennen die Sinne PI Frage: Welche Sinne haben wir? Was können wir damit tun? PI: ÜL ergänzt ggf. (Kinästhetischer Sinn, Gleichgewichtssinn) PI: Gespräch in der Gruppe: Welche besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten haben bestimmte Tiere? Wofür brauche ich eine gute Wahrnehmungsfähigkeit? Einstimmung Ziel: Sammeln erster Erfahrungen zum Thema eigener Körper und Sinne PI verschiedene Fang- und Bewegungsspiele mit ausschalten verschiedener Sinne; Parcours(z.B. Augen verbinden, Handschuhe/ Ohrenschützer tragen u.a.) Schwerpunkt Ziel: Training des Haltungs- und Bewegungssystems, Bewegungstechniken, Förderung der eigenen Körperwahrnehmung, PI Ziel: Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen PI Schwerpunktabschluss Ziel: Wahrnehmung besonders von taktilen Reizen PI Roboterspiel, Massagen mit Igelball, Tennisball u.a. Ausklang Ziel: Förderung von Gesundheitswissen und Schulung der Selbstwahrnehmung PI Bewegungstagebuch, unsere TOP 10 der Woche, aktualisieren der Wandzeitung TÜ Zusatzbeobachtung im Tagebuch, „Was und wie Esse ich!“, Selbstbeobachtung 4. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: Was sind gesundheitliche Ressourcen? Kinder wissen und erleben, Unterstützung, Freundschaften und Eigenaktiviät als gesundheitliche Ressoucen PI Gespräch in der Gruppe: Wann fühlt Ihr euch wohl? Wie ist das, wenn Ihr mit Freunden und Familie etwas Tolles zusammen unternehmt? Gibt es Beispiele, wo du mit einem Freund etwas ganz schwieriges oder besonderes gemacht hast? Wie habt Ihr euch da gefühlt? Wie ist es, wenn du eine Idee hast, diese allein umsetzt und dann etwas geschafft hast? Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Ziel: Förderung der Interaktion in der Gruppe und körperliche Erwärmung PI Schwerpunkt Ziele: Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Ausdauertraining, Förderung von Kraft , Ausdauer und Beweglichkeit Bewegungstechniken PI Ziele: Förderung der Sozialfähigkeit, Zielgerichtetheit, Improvisation, Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Hilfsbereitschaft PI Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 8 von 15 Schwerpunktabschluss Ziel: Orientierung im Raum und außerhalb, Positives Selbstkonzept entwickeln PI Ausklang Ziele: Förderung der Entspannungsfähigkeit PI TÜ Bewegungstagebuch, unsere TOP 10 der Woche auch bzgl. Essen! Was ist TOP- Was ist FLOP TÜ 5. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: Erkennen der Bedeutung von Kraft Ziel: Kinder erkennen die Bedeutung einer guten und adäquaten Muskulatur? PI: Gespräch in der Gruppe: Wofür brauchen Tiere eine Kraft? Wofür brauche ich viel Kraft? PI: ÜL gibt ergänzende Informationen zum Thema Kraft Einstimmung Ziel: Begrüßung und Einstimmung PI Schwerpunkt Ziel: Förderung der Kraft Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen; Förderung der Sozialfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Selbsteinschätzung PI Spiele, Übungen, Aufgaben an Großgeräten: Bitte konkrete Inhalte ergänzen: Ziel: PI Schwerpunktabschluss Ziel: Förderung der individuellen Gestaltungsfähigkeit; Mitgestalten der Stunden und Förderung der Kreativität PI Ausklang Ziel: PI TÜ Wann brauche ich im Alltag Kraft? In welchen Situationen oder wo zu Hause kann ich meine Muskulatur trainieren? Möglichst viele „Kraftanstrengungen“ im Bewegungstagebuch verbuchen können. 6. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: Kinder erkennen die Bedeutung der Beweglichkeit PI Gespräch in der Gruppe: Wofür brauchen Tiere Beweglichkeit? Welche Tiere sind besonders beweglich? Wofür sollte ich beweglich sein? Wie kann ich meine Beweglichkeit verbessern oder erhalten? PI: ÜL gibt ergänzende Informationen zum Thema Beweglichkeit Einstimmung Rainer Peters Ziel: Einstieg in die Einheit PI Ziele: ... PI ... 27. Juni 2014 Seite 9 von 15 Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ ... 7. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: ... PI ... Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Begrüßung, Rückblick auf die Inhalte der vorhergehenden Einheit, Vorstellung der Inhalte dieser Einheit¸ Reflexion der Hausaufgabe Ziele: ... PI ... Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ ... 8. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: ... PI ... Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Begrüßung, Rückblick auf die Inhalte der vorhergehenden Einheit, Vorstellung der Inhalte dieser Einheit Ziele: ... PI ... Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 10 von 15 Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ ... 9. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: ... PI ... Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Begrüßung, Rückblick auf die Inhalte der vorhergehenden Einheit, Vorstellung der Inhalte dieser Einheit Ziele: ... PI ... Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ ... 10. Praxiseinheit Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: ... PI ... Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Begrüßung, Rückblick auf die Inhalte der vorhergehenden Einheit, Vorstellung der Inhalte dieser Einheit Ziele: ... PI ... Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ ... Vorletzte Praxiseinheit 11. Praxiseinheit Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 11 von 15 Themen der Stunde: Informationsphase Ziel: ... PI ... Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit PI Begrüßung, Rückblick auf die Inhalte der vorhergehenden Einheit, Vorstellung der Inhalte dieser Einheit Ziele: ... PI ... Schwerpunkt Ziele: ... PI ... PI ... Schwerpunktabschluss Ziel: ... PI ... Ausklang Ziel: ... PI ... TÜ 12. Praxiseinheit Themen der Stunde: „Wir bewegen uns im Wasser!“ – kleine Spiele und Bewegungsformen im Wasser Informationsphase Ziel: Bindung an Bewegungsangebote des Vereins PI Empfehlung weiterführender Bewegungsangebote Einstimmung Ziel: Einstieg in die Einheit und Wassergewöhnung; Kennen lernen und ausprobieren von Eigenschaften des Wassers PI kleine Spiele mit verschiedenen Geräten im Wasser z.B. Schatzsuche und Piratenspiele (tauchen, laufen, springen, gleiten…) Schwerpunkt Ziele: Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit Abfrage des motorischen Leistungsstandes bezüglich Wasser und Schwimmfähigkeit (Ausdauer, Haltung, Schwimmfähigkeit, Schwimmausdauer) PI Kleine Spiele; Staffelspiele mit verschiedenen Geräten, Fangspiele und Raufspiele Ziele: Förderung der psychosozialen Leistungsfähigkeit und Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen. Diagnose der sozialen Fähigkeiten (Fähigkeit mit Partner, in Klein,- und Großgruppe zu agieren unter der Belastung eventuell Unsicherheit bzw. Gewichtserleichterung im Wasser) PI Kooperationsspiele im Wasser z.B. Wasserball, Rettungsschwimmer, Obstsalat Ziele: Förderung der individuellen Gestaltungsfähigkeit PI Freie Bewegungsphase im Wasser, Experimentelles Bewegen im Wasser. Freie Materialauswahl, Schwimmhilfen und Spielzeuge Schwerpunktabschluss Ziele: Entspannung, Kennen lernen der Auftriebskraft des Wassers PI Bewegungsgeschichte und Entspannung zum Thema Wasser Ausklang Ziel: Abschlusskreis für alle Teilnehmer PI Auswertungsgespräch: Was ist TOP- Was ist FLOP Wünsche für eine nächste Folge schwer mobil Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 12 von 15 2. Einheit mit den Eltern, mindestens 30 Minuten Themen der Stunde: Einstimmung Ziel: 5 Min PI Schwerpunkt Ziel: Eltern erkennen die Bedeutung der Bewegung für eine gesunde und glückliche Entwicklung Ihrer Kinder PI Kleingruppenarbeit unter der Fragestellung: Was hat meinem Kind Spaß gemacht? Was hat in der Familie Spaß gemacht? Wie hat sich mein Kind verändert? Was hat sich bei uns im Familienleben verändert? Vorstellung durch die Eltern 25 Min PI Rückmeldung durch die Übungsleiterin zum Kursverlauf Schwerpunktabschluss 10 Min Ziel: Eltern erleben sich in Bewegung PI Gemeinsames Spiel: …. Ausklang 5 Min Ziel: Motivation und Unterstützung der Eltern PI ÜL macht deutlich, dass die Unterstützung der Eltern unerlässlich ist und fordert auf mit den Kindern gemeinsam und mit Spaß aktiv zu werden. Das Erlernte weiter zu führen. TU Eltern überlegen: Wie kann ich mein Kind weiterhin unterstützen? 4. Die eingesetzten Methoden Das Bewegungsangebot bringt den Mädchen und Jungen eine bewegungsintensive Lebensführung näher und unterstützt sie, selbst aktiv zu werden. Dazu werden für den Teilnehmerkreis und die Praxisinhalte geeignete Vermittlungsverfahren ausgewählt, die zu Eigenaktivität, Mitgestaltung und Selbstbeobachtung auffordern. Folgende Methoden werden hauptsächlich eingesetzt: Wählen Sie aus der Liste aus und/oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Offene Bewegungsaufgaben, die zu vielen unterschiedlichen Lösungen führen können. Bewegungsbeobachtung Ausführungen zum Thema Bewegungsaktivität (zu Material, biomechanische Grundlagen) Partner- bzw. Kleingruppenaufgaben (z.B. zur Auswertung von Selbstbeobachtungen) Reflektionsphasen in der Gruppe zur Auseinandersetzung mit wichtigen Themen oder Erfahrungen (z.B. nach Entspannungsaufgaben) Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 13 von 15 Rückmeldungen der Kinder (z.B. zur emotionalen Befindlichkeit, zu Gruppenprozessen und Störungen, zu Belastungsgrenzen, über persönliche Hemmschwellen und Fortschritte) Unterstützende Materialien (wie z.B. Bilder, Plakate, Alltagsmaterialien) Teilnehmermaterialien (z.B. Bewegungs- , Einführungstagebuch) 5. Alltagstransfer und Bindung an dauerhafte Bewegungsaktivitäten Im Angebot werden auch regelmäßig und gezielt Anregungen zur Einbindung oder Erprobung von Praxisinhalten im persönlichen Alltag gegeben. Dazu gehören vor allem folgende Maßnahmen: Wählen Sie aus der Liste aus und/oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Austausch über Bewegungsaktivitäten im Alltag Verbindung von Gesprächen mit praktischer Erfahrung (z.B. über „Hausaufgaben“, „Tipps und Übungen für zu Hause“) Anregung zur Selbst-Reflexion Durchführung einer Praxiseinheit außerhalb der Sportstätten (Schulhof, Wiese, Wald, Schwimmbad) oder Aufzeigen von alltäglichen Bewegungsmöglichkeiten (z.B. Treppen statt Rolltreppe) Motivation zu eigenverantwortlichen Initiativen durch die Gruppe (Treff auf Bolzplatz) Einsatz der Teilnehmermaterialien, z.B. Führen eines Bewegungstagebuchs Unterstützung des Kindes durch Eltern, Übungsleiter, Freunde aus der Gruppe Vermittlung von Nachfolgeangeboten 6. Erfassung der Teilnehmer/innen-Zufriedenheit Es sind regelmäßig Gelegenheiten zur Rückmeldung mit praxisnahen und teilnehmerorientierten Verfahren vorgesehen. Eingesetzt werden: Wählen Sie aus der Liste aus und/oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Teilnehmerfragebogen „Zufriedenheit mit dem Angebot“ Auswertungsgespräch Wandzeitung Bildliche Darstellung, durch jüngere Kinder (ihre Meinung) Rückmeldung Übungsleiter -> Kind Rückmeldung Übungsleiter -> Eltern Rückmeldung Eltern -> Übungsleiter Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 14 von 15 7. Form der Qualitätssicherung Zur Nachbereitung des Angebots werden der Verlauf und die Ergebnisse dokumentiert. Die Überprüfung gibt Ansatzpunkte zur weiteren Verbesserung des Angebots. Eingesetzt werden: Wählen Sie aus der Liste aus und/oder ergänzen Sie die Angaben. Es sind mehrere Angaben möglich: Überprüfung der Wirksamkeit des AngebotsAnwesenheitsliste - z.B. durch den Vergleich der Ergebnisse eines Eingangs- mit einem Abschlussfragebogen Aussteigergespräche / -befragung Dokumentation äußerer Einflüsse, organisatorischer Rahmenbedingungen usw. Teilnahme an Qualitätszirkeltagen. Rainer Peters 27. Juni 2014 Seite 15 von 15