Leserberatung (Seiten 14-16)

Werbung

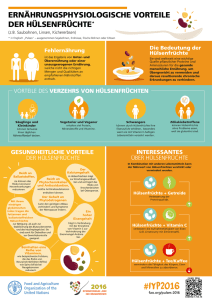

Leserberatung Haben Sie Fragen? Sabine Hurni, die diplomierte Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie und das kompetente «Natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur. Senden Sie Ihre Fragen an: [email protected] oder «Natürlich», Leserberatung, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau Übertriebene Panik vor Zecken Wir haben uns überlegt, ob wir uns gegen die Zeckenenzephalitis impfen lassen sollen, da wir ab und zu im Wald spazieren gehen. Die Meinungen dazu scheinen geteilt zu sein. Was meinen Sie dazu? Foto: Peter Andresen B.A. aus Zürich Auch ich rate Ihnen von der Impfung ab. Im Moment wird eine regelrechte Impfpropaganda betrieben, die den Leuten Angst macht, anstatt sie richtig zu informieren. Die impfbare FSME (Frühsommermeningoenzephalitis) ist eine virale Krankheit, die in den meisten Fällen beschwerdefrei verläuft. Nur bei etwa einem Prozent der Menschen, die von einer infizierten(!) Zecke gebissen werden, kann die Krankheit schwerere Folgen haben. Es sind aber lange nicht alle Zecken infiziert, sondern gerade mal jede hundertste (ein bis zwei Prozent in Epidemiegebieten). Sie sehen also, dass die Chance, an einer Hirnhautentzündung zu erkranken und Folgeschäden davon zu tragen, sehr klein ist. Das Risiko, dass 14 Natürlich | 7-2007 Sie die Impfung schlecht vertragen, ist weit grösser. 500-mal häufiger übertragen die Zecken Borreliose. Dies nicht nur in den Epidemiegebieten, sondern in ganz Mitteleuropa. Die Auswirkungen sind Organschäden, die sich manchmal erst allmählich bemerkbar machen. Gegen diese Krankheit gibt es keine Impfung, sie muss mit Antibiotika behandelt werden. Damit will ich sagen, dass Sie sich ohnehin schützen müssen, wenn Sie spazieren gehen: Geschlossene Schuhe und lange Hosen tragen, Zeckenspray verwenden und sich am nach den Tieren Abend absuchen. Die FSME-Erreger befinden sich in den Speicheldrüsen der Zecke und werden daher sofort beim Stich in die Wunde übertragen. Die sofortige Entfernung der Zecke schützt daher nicht vor FSME. Borrelien hingegen werden erst einige Zeit später übertragen, da diese sich im Verdauungstrakt der Zecke befinden. Je früher Sie die Zecke entfernen, desto eher verringert sich das Risiko einer Borreliose. Achten Sie auch darauf, dass die Zecke beim Herausziehen nicht zerquetscht wird. Sabine Hurni, dipl. Drogistin HF, Naturheilpraktikerin Deo mit entzündlicher Wirkung Beim Alva Kristall-Deo, das ich benutze, ist als Ingredients «Potassum Alum» angegeben. Ist das dasselbe wie der Inhaltsstoff Alaun? Und falls ja – was ist davon zu halten? Irene Ankenbrand, 6330 Cham Der Deo-Stick ist schon aus einem einfachen Grund nicht akzeptabel: Naturkosmetikhersteller, die etwas auf sich halten, sorgen für Klarheit und deklarieren in deutscher Sprache. Das bedeutet statt «Ingredients: Potassium Alum» auf deutsch «Inhalt: Kalium Alaun». Das wäre zumindest korrekt, wenn auch ebenfalls unverständlich. Besser wäre der komplette Namen nämlich Kalium-Aluminium-Sulfat. So wissen die Konsumenten wenigstens, dass es sich um ein Aluminiumsalz handelt. Damit wäre eine erste Vertrauensbasis geschaffen. Beeinflusste Hautflora Das natürlich vorkommende kristalline Pulver Alaun hatte früher beim Gerben, Färben und Fixieren, als Blutstiller beim Rasieren sowie als Beigabe zu Fussbadesalzen grosse Bedeutung. Den wenigen Fundorten vulkanischen Ursprungs wie der griechischen Kykladeninsel Milos und der Liparischen Insel Vulcano brachte der Abbau des Minerals grossen Wohlstand. Für Alaun gilt das Gleiche wie für die anderen Aluminiumsalze: Die adstringierend (zusammenziehend) wirkenden Substanzen führen zu einer Verdichtung der obersten Hautschichten und zu einer Komprimierung der feinen Kapillaren. Die Aluminiumsalze wirken schweisshemmend und beeinflussen die Hautflora. Ersatz: Täglich waschen Alle diese Mittel wirken biozid, das heisst, wo sie auf Schweisskanäle stossen, setzen sie entzündliche Prozesse in Gang, in deren Folge die Schweissdrüsenöffnungen schwellen und den normalen Schweissabfluss unterbinden. Bei Alaun, einem relativ mild wirkenden Aluminiumsalz, erholt sich die Schweissproduktion und -abgabe nach kurzer Zeit wieder. Kritischer sind die aggressiver wirkenden Aluminium-Chlor-Komplexe und Sulfate einzustufen. Mir ist übrigens nicht klar, warum aus der Verwendung von Deos heute eine «Überlebensübung» gemacht wird. Für mich und auch für meine Kinder tut es bei der täglichen Körperhygiene eine Pflanzenseife mit natürlichen Duftstoffen. Viele der Auswirkungen der morgendlichen Sprayrituale sind in Verkehrsmitteln, öffentlichen Gebäuden, Restaurants und am Arbeitsplatz für mich eher eine Beleidigung für die Nase, denn ein Wohlgeruch – Hygienenormen hin oder her. Heinz Knieriemen r Foto: René Berne Leserberatung RUBRIK Gemüse gründlich waschen Erdbeeren sollen angeblich nicht gewaschen werden, weil sie ihr Aroma verlieren. Ist das nicht etwas riskant wegen des Fuchsbandwurmes? Hanna Hegglin, 8280 Kreuzlingen Es stimmt, dass Erdbeeren ihr Aroma verlieren, wenn man sie wäscht. Doch gesäubert werden müssen sie trotzdem. Um den Aromaverlust möglichst gering zu halten, ist es wichtig, dass Sie die Beeren erst unmittelbar vor dem Essen kurz ins Wasser tauchen oder sanft abspritzen. Erst danach die grünen Blättchen entfernen. Auf keinen Fall die Erdbeeren im Wasser abreiben oder liegen lassen. Über den Fuchsbandwurm sind die Meinungen geteilt. In 70 Prozent der gemeldeten Fälle sind Hunde- oder Katzenbesitzer betroffen, die mehr als einmal Bandwurmeier aufgenommen hatten. Forscher haben herausgefunden, dass die Eier im Tierfell von Haustieren haften und über das Streicheln an die Hände und in den Mund eines Menschen gelangen. Kommt es danach zu einer Infektion, kann es in jedem fünften Fall lebensbedrohlich werden. Doch gerade bei Erdbeeren, die in Bodennähe wachsen, besteht ebenfalls ein gewisses Infektionsrisiko. Wenn sie gewaschen sind, können sie jedoch bedenkenlos genossen werden. Das gilt auch für Bärlauch und Heidelbeeren. Doch nicht nur der Fuchsbandwurm stellt ein Problem dar. Auch wegen der eingesetzten Pestiziden sollte man Gemüse und Früchte immer gründlich waschen, auch wenn kein Schmutz sichtbar ist. Vor allem Import-Produkte sind laut einer kürzlich erschienenen Greenpeace-Untersuchung manchmal über dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. Das gilt aber nur für die herkömmlichen Produkte. Biogemüse ist frei von Pestiziden. Sabine Hurni, dipl. Drogistin HF, Naturheilpraktikerin Hülsenfrüchte: Einweichwasser wegschütten Bohnen, Linsen oder Kichererbsen weiche ich zum Phytinabbau immer für zehn bis zwölf Stunden in Wasser ein, bevor ich sie koche. Mir ist aber nicht klar, ob man das Einweichwasser ausgiessen sollte oder ob man es mitkochen kann. Meine Mutter schüttete das Wasser immer weg. Gehen dadurch nicht auch wertvolle Vitamine verloren? Nidija Felice, 9470 Buchs Hülsenfrüchte sind wertvolle Lieferanten von pflanzlichem Eiweiss, von Faserstoffen, Mineralstoffen und Vitaminen. Sie enthalten aber auch Lektine und cyanogene Glycoside. Das sind Stoffe, die zu schweren Vergiftungen führen können. Deshalb darf man Hülsenfrüchte niemals roh verzehren. Neben den Lektinen und cyanogenen Glycosiden baut die lange Einweichzeit auch die Phytinsäure zu 90 Prozent ab. Phytinsäure vermindert die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Kochen zerstört zwar den in den Hülsenfrüchten verbliebenen Rest wie auch die im Wasser gelösten Stoffe. Trotzdem empfiehlt es sich, das Einweichwasser wegzuleeren und die Hülsenfrüchte in frischem Wasser aufzukochen. Denn es ist besser, man nimmt den geringen Vitaminverlust in Kauf, statt dass man die Hülsenfrüchte nicht verträgt und somit nicht mehr isst. Vor allem, da die meisten Vitamine sowieso hitzeempfindlich sind. Die besten Erfahrungen habe ich mit folgenden Zubereitungen gemacht: • Alle Hülsenfrüchte waschen und danach in frischem Wasser einweichen. • Bohnen werden in vier- bis fünfmal so viel Wasser wie Gemüse für 18 Stunden eingeweicht. Danach abspülen und in reichlich frischem Wasser (etwa die doppelte Menge) zugedeckt aufkochen. Den Schaum abschöpfen und auf kleiner Stufe rund 40 bis 50 Minuten weich kochen. Erst zum Schluss salzen. • Linsen werden in doppelter Menge Wasser über Nacht eingeweicht. Ausnahme: Bei roten Linsen (geschält) reichen 30 Minuten Einweichzeit. Linsen können als einzige im Einweichwasser gekocht werden. Aufkochen und drei bis sieben Minuten kochen lassen, nicht länger. Erst am Schluss salzen. • Kichererbsen in genügend Wasser für acht Stunden, gelbe und grüne Erbsen für zwölf Stunden einweichen. Spülen und in frischem Wasser, etwa doppelte Menge, aufkochen und auf kleinem Feuer 20 bis 30 Minuten weichkochen. • Hülsenfrüchte sind gut ein bis zwei Wochen im Kühlschrank haltbar, wenn ihnen nach dem Kochen ein Esslöffel Essig beigegeben wird. In gut verschliessbaren Gläsern luftdicht abfüllen. Natascha Muff, Ernährungsberaterin an der Paracelsus Klinik, Lustmühle SG Natürlich | 7-2007 15 RUBRIK Leserberatung Grafik: Lange123/GNU Fersensporn Wenn die Ferse schmerzt Ich leide seit längerer Zeit unter Fersensporn. Nun hat mir mein Arzt eine Cortisontherapie empfohlen. Das ist mir aber nicht sympathisch. Gibt es alternative Behandlungsmethoden? Heidi Suter, 6000 Luzern Mit diesen Beschwerden sind Sie nicht alleine. Ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung, meist Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, leiden an Fersenschmerzen. Auslöser ist meist ein Fersensporn. Zwischen den Fussknochen und der Fusssohle befindet sich eine Sehnenplatte. Sie verbindet die Ferse mit den Zehenmuskeln und hebt dadurch das Fussgewölbe. Ständiger Druck, ausgelöst durch Fehlhaltung (Senkfuss, falsches Schuhwerk) und Übergewicht, belastet diese Sehne stark. Um sie zu stützen, lagert der Körper zusätzlich hartes Knochengewebe (Kalkeinlagerungen) in die Sehne ein. Das ist der erste, jedoch noch nicht schmerzhafte Schritt zum Fersensporn. Die typischen Fersenschmerzen entstehen erst durch die konstanten Reizungen der nicht mehr elastischen Sehne. Sie entzündet sich und führt zu Schmerzen beim Aufstehen von einem Stuhl oder aus dem Bett, und natürlich bei jedem Schritt. 16 Natürlich | 7-2007 Geduld ist gefragt Von einer Cortisonspritze rate ich Ihnen ab. Sie ist sehr schmerzhaft und lindert nur kurzfristig. Es besteht sogar die Gefahr, dass sich das Gewebe dadurch weiter verändert und die Schmerzen stärker werden. Bei 85 Prozent der Betroffenen heilen die Beschwerden mit sanfteren Methoden wieder ab. Hier ist aber Geduld gefragt. Neben der Korrektur der Fusshaltung durch Spiraldynamik oder Einlagen sowie der Gewichtsreduktion, gibt es vieles, was Sie selber machen können. Folgende Tipps lindern bei täglicher Anwendung die Schmerzen und beschleunigen den Heilungsprozess: Dehnungen: Auf dem Rücken liegend mit einem Handtuch unter der Fusssohle das Bein im Knie gestreckt hochziehen. Dann im Stehen die Beine kreuzen, den Oberkörper nach vorne beugen und so die Wadenmuskulatur dehnen. Kälte: Sie füllen einen Yoghurtbecher mit Wasser und frieren ihn ein. Nach drei bis vier Stunden haben Sie eine grosse Eisrolle, über die Sie mit dem Fuss zehn Minuten lang rollen. Der Vorgang kann, falls möglich, alle zwei bis drei Stunden wiederholt werden. Massage: Ähnlich wie mit der Eisrolle kann das Fussgewölbe auch mit einem Tennisball oder einer leeren Fla- sche aufgedehnt werden. Das entlastet die Fussmuskulatur und löst dabei die Kalkeinlagerungen. Umschläge: Über Nacht eine entzündungshemmende Salbe dick auftragen und den Fuss einbinden oder eine Socke überziehen. Dazu eignen sich Wallwurzsalben. Sie heilen, fördern die Durchblutung, aber erhitzen nicht zu stark. Auch Essigsaure Tonerde mit Arnika eignet sich dafür. Innerlich: Einfach anzuwenden und sehr wirkungsvoll sind die Schüsslersalze. Wenn Sie die Salze Nr. 1 (Calcium fluoratum), Nr. 2 (Calcium phosphoricum) und Nr. 3 (Ferrum phosphoricum) kombinieren, erhalten Sie einen Cocktail, der die Kalkeinlagerungen aufweicht, die Schmerzen hemmt und die Entzündung lindert. (dreimal täglich je zwei Tabletten in Wasser auflösen und langsam trinken.) Die Homöopathie verwendet Hekla lava (Vulkanasche). Es wirkt sehr gut auf Knochenverhärtungen und Entzündungen. Je nach Erscheinungsbild der Krankheit kann aber auch ein anderes Mittel in Frage kommen. Alle Massnahmen lassen sich gut im Alltag einbauen, damit Sie bald wieder schmerzfrei gehen können. Sabine Hurni, dipl. Drogistin HF, Naturheilpraktikerin