Radionale Labordiagnostik in der Endokrinologie. Aus den

Werbung

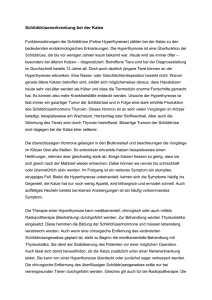

B A N D I N H A L T Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung der Verarbeitung in elektronischen Systemen. Fotokopien für den persönlichen und sonstigen eigenen Gebrauch dürfen nur von einzelnen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzelkopien hergestellt werden. Jeder Autor, der Deutscher ist oder ständig in der Bundesrepublik Deutschland lebt oder Bürger Österreichs, der Schweiz oder eines Staates der Europäischen Gemeinschaft ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen an der Ausschüttung der Bibliotheks- und Fotokopietantiemen teilnehmen. Nähere Einzelheiten können direkt von der Verwertungsgesellschaft WORT, Abteilung Wissenschaft, Goethestraße 49, D-80336 München, eingeholt werden. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Gesamtherstellung: Universitätsdruckerei H. Stürtz AG, D-97017 Würzburg Printed in Germany. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994. Springer-Verlag GmbH & Co. KG, D-14197 Berlin Der Internist Organ des Berufsverbandes Deutscher Internisten e.V. Organ der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin Begründet von G. Budelmann • H. von Kress • H. Reinwein W. Rüge • H. Schwiegk • F. Valentin Unter Mitwirkung von H. Weinholz • W. Wildmeister • Hd. Ullmann (Für den Vorstand des Berufsverbandes Deutscher Internisten e.V.) R. Aschenbrenner • H.E. Bock • M. Broglie F. Krück • F. Scheler • R. Schindlbeck E. Schüller • K. Werdan • E. Wetzeis Herausgegeben von M. Classen, München V. Diehl, Köln J. van de Loo, Münster • M.P. Manns, Hannover H.-P. Schuster, Hildesheim P.C. Scriba, München W. Siegenthaler, Zürich • B.E. Strauer, Düsseldorf P. von Wiehert, Marburg Jahrgang 35 1994 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo Hong Kong Barcelona Budapest B A N D I N H A L T Themen der Weiterbildung Leitthemen der Hefte Heft 1: Internistische Schmerztherapie Heft 2: D i e Bedeutung der M o l e k u l a r b i o l o g i e 1 in der M e d i z i n Heft 3: Der chronisch kranke Adoleszent Heft 4: Kontroversen i n der Therapie innerer E r k r a n k u n g e n R ö n t g e n b e f u n d e bei Herzerkrankungen. 115 R ö n t g e n b e f u n d e bei Lungenerkrankungen 195 211 Lymphknotenvergrößerungen 301 Unklares Fieber 415 . . . 312 Hepatosplenomegalie Heft 95 5: Bildgebende Verfahren i n der A n g i o l o g i e (I) . . . . . 427 Univecsitats- 501 BibhotneK. Muncnen 585 Das Differentialblutbild Heft 6: Bildgebende Verfahren i n der Angiologie (IT) Heft 7: Rationale L a b o r d i a g n o s t i k . . . 515 673 Schock in der Inneren M e d i z i n 599 Moderne Beatmungsformen. . . . 785 . . 955 Heft 8: B r o n c h i a l k a r z i n o m 691 Prostatauntersuchung Heft 9: Innere M e d i z i n und Psychiatrie 805 Arzneimitteltherapie i m A l t e r 891 Pruritus bei inneren Erkrankungen 1077 Paraneoplastische Syndrome 1175 HeftW: AIDS Heft 11: Bildgebende Verfahren in der K a r d i o l o g i e Heft 12: Was ist gesichert i n der Therapie . . . . 979 883 . . . 1085 I m nachfolgenden Verzeichnis sind die B e i t r ä g e zu den Thementeilen m i t * bezeichnet. Zahlen in K l a m m e r n = Heftnummer II Ü B E R S I C H T Internist (1994) 35:626-632 © Springer-Verlag 1994 Zum Thema Die Aufsplitterung des Gebiets der Inneren Medizin in ihre Teilgebiete wird einerseits ebenso häufig beklagt wie sie andererseits unvermeidlich ist. Je einfacher und klarer aber diagnostische Empfehlungen auch für den nicht spezialisierten Internisten sind, umso verbindlicher wird dieser in die Diagnostik eines Teilgebietes einbezogen. So kann man feststellen, daß die von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie erarbeiteten diagnostischen Strategien einen Beitrag dazu darstellen, einer übermäßigen Spezialisierung entgegenzuwirken. Jeder Internist, der aufgrund von Anamnese und klinischer Untersuchung zur Verdachtsdiagnose einer endokrinen Störung kommt, wird Basis- und fortführende Teste zunächst in der ambulanten Praxis ausführen können, bevor er seine Patienten an den Spezialisten weiterleitet. Schlüsselwörter Hyperthyreose, Diagnostik - Hypothyreose, Diagnostik - Hyperkortiksolismus, Diagnostik P h ä o c h r o m o z y t o m , Diagnostik Hyperkalzämie, Diagnostik - Hypokalzämie, Diagnostik Rationale Labordiagnostik in der Endokrinologie Aus den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie* 1 2 P.C. Scriba und R. Ziegler Medizinische Klinik, Klinikum Innenstadt der LMJJ München, Medizinische Universitätsklinik und Poliklinik Heidelberg 1 2 Diagnostische Rationalität erlaubt sowohl rationelles Vorgehen als auch ein klares Programm für Qualitätssicherung. Es lassen sich ferner die Situationen relativ klar beschreiben, bei denen die Überweisung zum Spezialisten erforderlich wird. Die Diagnostik von Schilddrüsenerkrankungen [1] läßt sich im Sinne des Unterschiedes zwischen Ausschluß- und Nachweisdiagnostik sowie unter Trennung der Begriffe Funktionsstörung und Schilddrüsenerkrankung gut strukturieren. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie hat mit ihren verschiedenen Sektionen alle anderen endokrinologischen Spezialgebiete auf dem Konsensuswege mit diagnostischen Strategien versehen [2]. Dies sind die Themen Hypothalamus und Hypophyse, Nebenschilddrüse und Kalziumhomöostase, endokrines Pankreas und Diabetes mellitus, sonstiges endokrines Pankreas und gastrointestinale Hormone, Nebennierenrinde, Nebennierenmark, männliche Gonaden, weibliche Gonaden (Gynäkologie und Geburtshilfe) sowie E r n ä h r u n g und Stoffwechsel. Ein Auszug der * Der Text wurde auszugsweise dem Sachstandsbericht 1993: Gesundheitsversorgung u n d Krankenversicherung 2000, des Sachv e r s t ä n d i g e n r a t e s für die Konzertierte A k t i o n i m Gesundheitswesen, N o m o s Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1994, entnommen. Die A u t o r e n danken H e r r n D r . O. Janßen, M ü n c h e n , für die Erstellung der Abb. 1-6 626 Empfehlungen wird hier gekürzt wiedergegeben. Schilddrüse 1. Das Vollbild der Hyperthyreose (Herzklopfen, Unruhe, Gewichtsverlust, Schwitzen, häufigerer Stuhlgang, Schwäche, Tremor etc.) ist kaum zu übersehen. Probleme machen dagegen monosymptomatische Verläufe (tachykarde Herzrhythmusstörungen) und oligosymptomatische A l tershyperthyreosen (Apathie, Schwäche, Gewichtsverlust). A usschlußdiagnostik Ein normaler schließt eine (Abb. 1). : basaler TSH-Wert Hyperthyreose aus Nachweisdiagnostik: Diese wird erforderlich, wenn das klinische Bild sehr verdächtig ist oder wenn ein supprimierter TSH-Wert bereits bekannt ist. Der Nachweis der Hyperthyreose erfolgt mittels Bestimmung des freien Thyroxins. Nur wenn das freie Thyroxin nicht erhöht ist, muß durch Bestimmung des freien Triojodthyronins eine sog. T3-Hyperthyreose nachgewiesen werden. Erst nach der Sicherung der Funktionsstörung Hyperthyreose erfolgt die Zuordnung zu einer zugrunde liegenden Schilddrüsenerkrankung! • Bei sicherer endokriner Orbitopathie ist die immunogene Genese der Manifestationen der HYPERTHYREOSE: endokrine Orbitopathie Herzklopfen, Durchfall, Gewichtsverlust, Schwitzen, Unruhe, Schwäche, Tremor, tachykarde Arrhythmien, Senium: Apathie, u.s.w. cave: monosymptomatische Thyreokardiopathien STRUMA SD-Knoten (Neugeborenenscreening) (Laborscreening] | T S H | niedrig | normal/hoch fT4 hoch normal Ausschluß Hyperthyreose HYPERTHYREOSE (f)T3 hoch | | normal • • T4 od. T3 Therapie T3-HYPERTHYREOSE ja nein cave: kompensierte Autonomie, TSH-produzierender Tumor oder Schilddrüsenhormonresistenz grenzwertige Hyperthyreose endokr. Orbitopathie ja nein pos. • Bei der Hashimoto-Thyreoiditis findet man ein echoarmes Muster im Sonogramm, reichlich Lymphozyten im Feinnadelaspirat und Antikörper gegen Thyreoglobulin oder thyreoidale Peroxidase im Serum (Häufigkeit in dieser Reihenfolge). Tc. - Szintigraphie warme Areale, Uptake t ja 3. Symptome der Schilddrüsenvergrößerung (Struma, Kropf) sind tastbare Vergrößerungen oder Knoten und Lokalbeschwerden im Sinne des Drucks (Schluckbeschwerden, Einflußstauung), der Trachealpelottierung und -Verlagerung (Atemnot, Stridor) sowie evtl. lokaler Schmerzen. Die Schilddrüsensonographie erlaubt zunächst die Sicherung der Schilddrüsenvergrößerung (Volumen) sowie die Beschreibung von Knoten, Zysten und Echostruktur. • Für den Nachweis der subakuten Thyreoiditis de Quervain ist die Feinnadelbiopsie mit dem zytologischen Nachweis von Riesenzellen beweisend (daneben erhöhte BKS). • TSHR-Ak Morbus BASEDOW die Zuordnung zu einer zugrunde liegenden Schilddrüsenerkrankung durch Anamnese (Schilddrüsenoperation?) oder durch Bestimmung von Antikörpern gegen die thyreoidale Peroxidase im Sinne des Nachweises der ausgebrannten Autoimmunthyreoiditis. Ein niedriges TSH belegt die seltene hypothalamo-hypophysäre Genese. nein t solitäre, multifokale oder disseminierte AUTONOMIE ^ cave: AK-neg. M. Basedow ohne endokr. Orbitopathie Thyreotoxicosis fact. Thyreoiditis, u.a. Abb. 1. D i a g n o s t i k bei Verdacht auf Hyperthyreose Hyperthyreose (Morbus Basedow) gesichert. Nur wenn keine Augenzeichen (endokrine Orbitopathie) vorliegen, ist die Bestimmung von Schilddrüsen-Peroxydaseantikörpern (Anti-TPO) und des TSH-Rezeptorantikörpers zum Nachweis der Immunpathogenese erforderlich. • Bei Hyperthyreose (supprimiertem TSH) liefert die Szintigraphie Hinweise zur Beteiligung des Schilddrüsengewebes: generalisiert (Immunhyperthyreose oder diffuse Autonomie) bzw. lokalisiert (solitäres oder multifokales autonomes Adenom). 2. Die Symptome der Schilddrüsenunterfunktion (Müdigkeit, Verlangsamung, Kälteempfindlichkeit, Obstipation, trockene Haut, langsame Sprache etc.) werden oft lange verkannt. Der großzügigere Einsatz der Ausschlußdiagnostik, d.h. der Bestimmung des basalen TSH ist angebracht. Für den Nachweis der Hypothyreose (klinisch wahrscheinlich oder T S H erhöht) ist die Bestimmung des freien Thyroxins ausreichend (Abb. 2). Auch hier erfolgt nach Sicherung der Funktionsstörung Hypothyreose • Die Symptome der Struma maligna sind im Frühstadium der solitäre rasch wachsende Knoten besonders auch Rezidivknoten und vielleicht eine derbere Beschaffenheit. Eine Ausschlußdiagnostik im engeren Sinne gibt es eigentlich nicht. Es geht vielmehr darum, bei gegebenem Leitsymptom Knoten, die Wahrscheinlichkeit der Malignität so klein wie möglich zu halten. Hier ist Erfahrung unersetzbar (Sonographie, Szintigraphie, Feinnadelaspiration, Zytologie). Bei weiter bestehendem Verdacht sind Operation und histologische Sicherung ausschlaggebend (prophylaktisch-diagnostische Indikation). Besondere Spezialkenntnisse erfordert das C-Zellkarzinom, insbesondere zusammen mit einem Phäochromozytom bei multipler endokriner Neoplasie ( M E N I I ) . 627 Ü B E R S I C H T Neugeborenen Screening Manifestationen der HYPOTHYREOSE: Müdigkeit, Obstipation, Verlangsamung, trockene Haut, Gewichtszunahme, Myxödem, Bradykardie, Kälteempfindlichkeit, u.s.w. (Laborscreening) TSH niedrig/normal Ausschluß Hypothyreose hoch f T4 cave: zentrale Hypothyreose (TSH- od. TRH-Mangel) normal niedrig HYPOTHYREOSE subklinische Hypothyreose Z.n. OP od. Radiatio, antithyreoidale Therapie nein kürzlich Schwangerschaft ja postpartale Hypothyreose ja nein iatrogene Hypothyreose • Nebennierenmark TPO-Ak(MAk) hoch | 1 normal I \ Ak-neg. Autoimmunthyreoiditis, Dyshormonogenese u.a. SD - Sonographie STRUMA ja nein • HashimotoThyreoiditis \ atrophische Thyreoiditis Abb. 2. Diagnostik bei Verdacht auf Hypothyreose Nebennierenrinde Die typischen Symptome des Cushing-Syndroms (Vollmondgesicht, Stammfettsucht, Hypertonie, Plethora, Amenorrhoe und Hirsutismus, Muskelschwäche, Striae rubrae, hämorrhagische Diathese, Osteoporose) werden oft lange übersehen. Der Test zum Ausschluß eines Cushing-Syndroms ist der Dexamethasonsuppressionstest. Die weitere Diagnostik sollte von speziell erfahrenen Ärzten durchgeführt werden, da adrenale, 628 pertonie mit einer Hypokaliämie von weniger als 3,6 mmol/1. Diagnostisch beweisend ist der Hyperaldosteronismus bei supprimiertem Renin. Die weiterführende Differentialdiagnose gehört auf jeden Fall zu einem speziell Erfahrenen. Die Symptome des Morbus Addison ( E r m ü d b a r k e i t , Schwäche, Gewichtsabnahme, Pigmentvermehrung, Appetitlosigkeit etc.) sind meist hinreichend für eine klinische Diagnose. Hyperkaliämie und Hyponatriämie k ö n n e n ebenfalls hinweisend sein. Der beweisende Test ist der ACTH-Kurztest (mit Cortisolbestimmung). I m Zweifelsfall m u ß schon bei klinischem Verdacht schnell die Substitutionsbehandlung eingeleitet werden. Diagnostische Sicherung und Differentialdiagnose kann man dann dem speziell Erfahrenen überlassen. Hypoaldosteronismus (Hyperkaliämie!) wird p r i m ä r und s e k u n d ä r z.B. im Rahmen des Diabetes mellitus beobachtet. hypophysär-hypothalamische und ektope Krankheitsebenen zu differenzieren sind (Abb. 3). Das adrenogenitale Syndrom fällt durch Virilisierungserscheinungen bei Mädchen und Frauen bzw. frühzeitige Pubertät, endgültigen Minderwuchs und Fertilitätsstörungen beim Mann auf. Die Diagnostik ist dem speziell erfahrenen Arzt (Pädiater) vorbehalten. Primärer Aldosteronismus (ConnSyndrom): Die Symptome bestehen in einer schwer korrigierbaren H y - Paroxysmale oder Dauerhypertonie sind Leitsymptome des Phäochromozytoms. Es kann ferner durch Kopfschmerzen, Temperaturerhöhung, Schwitzen, Tachykardie, Tremor, U n ruhe, Blässe und Angina pectoris gekennzeichnet sein. Je jünger der Hochdruckpatient ist, desto eher wird man die Ausschlußdiagnostik (Bestimmung der Urinkatecholamine) durchführen (Abb. 4). Die weiterführende Diagnostik gehört zum speziell Erfahrenen. Die Kombination des P h ä o c h r o m o z y t o m s mit dem C-Zellkarzinom kommt bei M E N I I vor (Familienscreening erforderlich). Männliche Gonaden und weibliche Gonaden: Vgl. Originalpublikation [2], ferner Der Internist, Heft 8 (1993). H y p o t h a l a m u s und H y p o p h y s e Leitsymptome: Periodenstörungen, Kleinwuchs, Hypogonadisms, Durst, Gesichtsfeld- Manifestationen des HYPERKORTISOLISMUS: [ Hypertonie] (Oligo-, Amenorrhoe ) Stammfettsucht, rote Striae, rotes Vollmondgesicht, Akne, Büffelnacken, psychische Störungen, Muskelschwäche, Rückenschmerzen, Potenzund Libidoverlust (Hirsutismus Dexamethasontest 2 mg - ambulant Suppression Dexamethasontest 2 mg - stationär Suppression Dexamethasontest 8 mg - stationär \ Suppression Ausschluß HYPERKORTISOLISMUS ja nein ja cave: endog. DEPRESSION ja nein nein cave: Glukokortikoidlangzeittherapie ACTH niedrig hoch \ ACTH hoch M. C u s h i n g ektope A C T H - B i l d u n g Bronchial-, Pankreaskarziom, Karzinoid, u.a. hypothalamisch od. hypophysär Cushing-Syndrom Nebennierenrindentumor Abb. 3. D i a g n o s t i k bei Verdacht auf Hyperkortisolismus defekte, Hirnnervenausfälle, A k r o megalie/Gigantismus, Karpaltunnelsyndrom, Schwitzen, Galaktorrhoe/ Amenorrhoe, Libido- und Potenzverlust, Gynäkomastie(?), zufälliger Röntgenbefund (Sella turcica), Hypoglykämieneigung, Hypercortisolismus (s. Cushing-Syndrom) sind die Leitsymptome der verschiedenen hypothalamisch-hypophysären K r a n k heitsbilder. Ausschlußdiagnostik: Eine regelmäßige Periode schließt bei der Frau eine Hypophysenvorderlappeninsuffizienz praktisch aus. Normaler Bartwuchs und regelrechte K ö r perbehaarung sprechen beim M a n n gegen eine HVL-Insuffizienz. Die Gonadotropinbestimmung ist der emp- findlichste Test für die HVL-Insuffizienz. Der Durstversuch mit Gewichtsund Osmolalitätsbestimmung im Urin erlaubt den Ausschluß (und Nachweis) des Diabetes insipidus. Differentialdiagnose: Diabetes mellitus, Hyperkalziämie, Niereninsuffizienz, psychogene Polydipsie. Für das Syndrom der inappropriaten ADH-Sekretion sind Ödeme und Hyponatriämie wegweisend (Ausschluß und Nachweis erfolgt durch Bestimmung der Osmolalität im Serum und Urin). F ü r einen Ausschluß der Akromegalie (und Nachweis) ist die Wachstumshormonbestimmung unter oraler Glukosebelastung entscheidend. Der isolierte Wachstumshormonmangel erfordert diagnostisch Stimulationsteste, die z.B. Wachstumshormonbestimmung unter körperlicher Belastung erfordern (Überweisung zum Spezialisten). Differentialdiagnose: Konstitutioneller Minderwuchs, allgemeine schwere Erkrankung. Die Hyperprolaktinämie ist bei 3 normalen basalen Prolaktinwerten ausgeschlossen. Differentialdiagnose: idiopathische Hyperprolaktinämie, M i kro-, Makroprolaktinom, medikamenteninduzierte Hyperprolaktinämie, Gravidität. Bei inaktivem Hypophysentumor ist der empfindlichste endokrine Test der Nachweis des hypogonadotropen Hypogonadismus. Zum Suchprogramm gehört ferner die Sellaspezialaufnahme (bzw. M R T ) und das Gesichtsfeld. Das hypophysär-hypothalamische Cushing-Syndrom wird durch einen normalen Dexamethason-Suppressionstest (Cortisol-Messung) ausgeschlossen (s. oben). Die hier formulierten Ausschlußteste (z.T. auch bereits zum Nachweis der genannten Erkrankung) sind geeignet, die eher unwahrscheinliche Verdachtsdiagnose auszuschließen. Sie können zumeist auch vom weniger spezialisierten Arzt eingesetzt werden. Die spezielle Diagnostik zum Nachweis der hier genannten Syndrome und der diesen wiederum zugrundeliegenden vielfältigen Krankheiten erfordern eine besonders intensive Weiterbildung und machen daher in aller Regel die Überweisung an einen Spezialarzt erforderlich. Nebenschilddrüsen und Kaiziumhomöostase Leitsymptome: • Hyperkalziämie (Durst, Rücken-/ Knochenschmerzen, Nierenkoliken, Schwäche, Verstimmung); • Hypokalziämie (Tetanie, Katarakt etc.); • Osteoporose (Rückenschmerzen, Frakturneigung, Minderung der Körpergröße); • Osteomalazie (Knochenschmerzen, Knochenverformungen, Watschelgang); • Morbus Paget (Knochenschmerzen, Engpaßsyndrome). Der primäre Hyperparathyreoidismus erfordert neben der Sicherung 629 Ü B E R S I C H T Leitsymptome: genetische Prädisposition: hypertensive Krisen, therapieresistente Hypertonie, Hypertonie bei jungen Patienten, Hypertonie mit schwerer Retinopathie, Kardiomyopathie, Gewichtsverlust, anfallsweise: Kopfschmerzen, Fieber, Schwitzen, Tachykardie, Tremor, Blässe, Hyperglykämie. Familienanamnese für MEN-Ila/-Ilb oder für Phakomatosen klinisch stummer Nebennierentumor L als Zufallsbefund (Sono) Katecholamine im 24h-Urin erhöht normal Endokrines Pankreas/ Diabetes mellitus Phäochromozytom unwahrscheinlich bei typischer Klinik oder bei familiärem Risiko Clonidin-Test Serum-Katecholamin-Bestimmung Abfall | Phäochromocytom sehr unwahrscheinlich nur in seltenen Ausnahmefällen unter simultaner ct-Blockade m u ß zwischen Vitamin-D und Kalziummangel einerseits und Phosphatmangel andererseits unterschieden werden. In der Diagnostik des Morbus Paget dominieren die Bestimmung der alkalischen Phosphatase und das Röntgenbild. I kein Abfall Gl. u k a g o n - T e - s t CAVE! Serum-Katecholamin-Bestimmung kein Anstieg Kein Phäochromocytom] Anstieg PHÄOCHROMOCYTOM ggf. Kontrolle nach 6 Monaten j Lokalisationsdiagnostik Abb. 4. Diagnostik bei Verdacht auf P h ä o c h r o m o z y t o m Grundsätzlich wichtig ist die Unterscheidung zwischen Primärdiagnostik und diagnostischer Beurteilung der Einstellung des Stoffwechsels eines Diabetikers. F ü r die Primärdiagnostik ist die mehrfache Blutzuckerbestimmung unter definierten Bedingungen (nüchtern, postprandial) und die Berücksichtigung der akzeptierten Grenzwerte wichtig. Diese werden ergänzt durch quantitative Harnzuckerbestimmung. Die Ausschlußdiagnostik ist nicht nur bei typischen Symptomen (Durst, Müdigkeit, Hautinfektionen) sondern bei bestimmten Risikokonstellationen (Übergewicht, Verwandtschaft, Schwangerschaftskomplikationen) bereits indiziert. Die Zuordnung zum Typ I und I I ist durch anamnestische Angaben möglich. Insulinbestimmungen sind nur im Ausnahmefall zur Klassifikation erforderlich. Die Bestimmung des H b A dient weniger der Diagnose, als vielmehr der Langzeitbeurteilung der Einstellung in größeren Abständen. Die mehrfach tägliche Blutzucker-Selbstbestimmung ist bei allen mit Insulin intensiviert behandelten Patienten unbedingt erforderlich. Bei allen Schwangeren sind Suchtest und bei positivem Ausfall orale Glukosebelastung erforderlich. l c der Hyperkalziämie die Bestimmung des intakten Parathormons. Zur Interpretation der Werte sind Albumin, alkalische Phosphatase und Kreatinin erforderlich. Die Differentialdiagnose betrifft in erster Linie Malignome mit Hyperkalziämie (Abb. 5). Beachte: Primärer Hyperparathyreoidismus bei M E N I (seltener bei M E N IIa). Bei jeder Tetanie ist die Primärfrage, ob es sich um eine normokalzämische oder hypokalzämische Tetanie handelt. Die Parathormonbestimmung sichert gegebenenfalls den Hypoparathyreoidismus (Abb. 6). Das labordiagnostische Minimalprogramm zum Ausschluß der sekundären Osteoporose erfordert die Bestimmung von Kalzium, Phosphat, alkalischer Phosphatase, Kreatinin, 630 BKS, Differentialblutbild, Serumeiweiß, Elektrophorese und Immunelektrophorese im Blut sowie den Proteinnachweis im Urin. Die bei negativen Befunden ausreichend gesichert idiopathische Osteoporose wird röntgenologisch diagnostiziert. Indikationen zur Osteodensitometrie stellen Menschen mit Prädisposition zur Osteoporose dar (Familienanamnese, zierlicher K ö r p e r b a u mit Untergewicht und Hautatrophie, exzessives Rauchen) sowie Patienten mit bekannten Ursachen der sekundären Osteoporose. Für die Osteomalazie braucht man die alkalische Phosphatase sowie Phosphat und Kalzium i m Serum und Urin. Typische Röntgenveränderungen sind u.U. anhand eines Skelettszintigramms besser zu finden. Es Sonstiges endokrines Pankreas, gastrointestinale Hormone: vgl. Originalpublikation [2]. Ernährung und Stoffwechsel Die Europäische Atherosklerose-Gesellschaft hat die Hyperlipoproteinämie auf der Basis der Cholesterinund Triglyzeridwerte in Therapie- Perspektiven Manifestationen des pHPT: Nephrolithiasis, -kalzinose Knochenschmerzen, -frakturen Osteopenie, peptische Ulzera, Pankreatitis, Cholelithiasis [Laborscreening) i i I Serumkalziumbestimmung Funktionsstörungen: Polyurie, Polydipsie, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme, Adynamie, Reflexabschwächung, psychische Veränderungen, Somnolenz, K o m a ( H Y P E R K A L Z Ä M I E ) (Normokalzämie) V.a. Begleithyperkalzämie: hämat. Systemerkrankungen, Hyperthyreose, Malignome, NNR-Insuffizienz, Immobilisation, M. Paget, M. Boeck, Vit.-D Intox., Niereninsuffizienz, Medikamente \ \ iPTH-Bestimmung | hoch/normal | ggf. Kontrollen | supprimiertj" \ Suche nach anderen Ursachen: Nierenretentionsparameter normal Niereninsuffizienz vgl. Begleithyperkalzämie • pHPT] autonomer sHPT (= tertiärer HPT) notabene: ggf. symptomatische Therapie mit Flüssigkeitszufuhr, Furosemid & Diphosphonat Lokalisationsdiagnostik, Operation Häufige Beschwerden und Befunde (Symptome) können in der endokrinologischen Differentialdiagnose zu einer durchaus aufwendigen Ausschlußdiagnostik führen. Der Arzt m u ß im Einzelfall den denkbaren Maximalaufwand („ich mache immer alles", auch bei Kontroll-/Wiederholungsuntersuchungen) im Sinne eines Ermessensspielraumes einengen. Arzt und Patient haben hierbei ein individuelles Restrisiko zu akzeptieren. Diagnostische Empfehlungen, die im Sinne des Konsensus zu erarbeiten sind, können hierbei hilfreich in dem Sinne sein, d a ß der statistische H i n tergrund der allgemeinen Erfahrung die H ö h e des Restrisikos einzuschätzen erlaubt. Qualitätssicherung würde dann zu bewirken haben, d a ß niemand zu ängstlich oder zu leichtfertig wird. Wer aber regelmäßig extrem unwahrscheinliche diagnostische We- Fazit für die Praxis Abb. 5. D i a g n o s t i k bei p H P T bzw. H y p e r k a l z ä m i e gruppen eingeteilt. Der Durchführung dieser Diagnostik liegen v.a. positive Familienanamnese und Auftreten der Leitsymptome primärer Hyperlipoproteinämien zugrunde: Vorzeitige Atherosklerose (koronare Herzkrankheit, periphere arterielle Verschlußkrankheit), Diabetes mellitus, Übergewicht, Xanthome, Pankreatitis sind hier v.a. zu nennen. Der diagnostische Konsensus geht dahin, d a ß neben der Bestimmung von Cholesterin und Triglyzeriden auch das HDL-Cholesterin im Serum erforderlich ist. Die weiterführende Diagnostik wird dann meist vom speziell interessierten Arzt durchgeführt. Der therapeutisch/prophylaktische Konsensus ist noch nicht ganz einstimmig. Die Adiposität ist in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle eine idiopathische Erkrankung, neben der genetische Syndrome, hypothalamische und andere endokrine Erkrankungen sowie Medikamente als Ur- sache sehr selten sind. Dementsprechend reicht in aller Regel die anthropometrische Beschreibung der A d i positas (z.B. Broca-Index oder Idealgewicht). Adipositas heißt mehr als 130% des Idealgewichts. Eine spezielle Diagnostik (z.B. Hormondiagnostik) ist nur erforderlich, wenn zusätzliche Symptome neben der Adipositas auf das Vorliegen eines genetischen Syndroms oder einer mit A d i positas einhergehenden hypothalamischen oder sonstigen endokrinen Erkrankung (Cushing-Syndrom, Hypothyreose, Hyperinsulinismus) hinweist. Die kardiovaskulären, pulmonalen und endokrinen metabolischen Begleit- und Folgeerkrankungen der Adipositas erfordern natürlich ihre eigene Diagnostik. Die endokrinen Funktionsstörungen bei Anorexia nervosa und Bulimie sind sekundär, d.h. unter Gewichtszunahme reversibel. F ü r die Diagnostik dieser Erkrankung spielen sie keine Rolle. Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie ist auf dem Wege des Konsensus zu klaren Empfehlungen für eine zweckmäßige endokrinologische Diagnostik gekommen. Die sorgfältige Anamnese und die klinische Befunderhebung bilden selbstverständlich die Grundlagen zu weiterer differenzierender klinischchemischer Diagnostik. In dieser Übersichtsarbeit wurden anhand von Flußdiagrammen verbindliche diagnostische Empfehlungen für folgende Krankheitsbilder gegeben: 1. Hyperthyreose 2. Hypothyreose 3. Hyperkortikosolismus 4. Phäochromozytom 5. Hyperkalzämie 6. Hypokalzämie Oft genügen nur wenige Untersuchungen, um eine endokrine Erkrankung auszuschließen oder durch weitere gezielte klinisch-chemische Analysen oder Funktionsteste zu eindeutiger Diagnostik zu gelangen. 631 Ü B E R S I C Tetanisches Syndrom: H T (Laborscreening) Karpopedalspasmen, Chvostek-Z., Trousseau-Z., Parästhesien, Fischmaulstellung, Durchfälle, endokrines Psychosyndrom i I Serumkalziumbestimmung | Manifestationen des Hypoparathyreoidismus: Katarakt, Basalganglienverkalkung, Zahnanomalien, Minderwuchs, Candidamykose, Tetanie (s.u.) \ ( H Y P O K A L Z Ä M I E ) (Normokalzämie) Stigmata des Pseudohypoparathyreoidismus: bei Tetanie: typ. Anamnese Kleinwuchs, Rundgesicht, Brachymetakarpie, -tarsie iPTH-Bestimmung potentielle Hypokalzämie: normal/hoch Z.n. O P oder Radiatio des Halses, bei Polyautoimmunerkrankungen, u.a. Blutgasanalyse | normal] | resp. Alkalose | gen, ob dieses Soll deutlich unter oder deutlich über dem gegenwärtigen Ist des Aufwandes liegt. Was dagegen sicher erscheint ist, d a ß das hier deklarierte Soll des medizinisch Erforderlichen eine erhebliche Steigerung der Qualität der Versorgung (Rationalität) bedeuten und die rationelle Vermeidung von Unnötigem sowie U n wirksamem i m Sinne der Qualitätssicherung erleichtern würde. M i t diesem Vorgehen würde auch die Definition des Leistungskatalogs der Krankenversicherungen erleichtert. Leistungsausschlüsse k ö n n t e n nicht nur pauschal für einzelne Methoden, sondern mit besserer B e g r ü n d u n g auch indikationsbezogen erfolgen. Hypoparathyreoidismus DD vgl, potentielle Hypokalzämie • Serumphosphatbestimmung hoch niedrig/normal) normal | | niedrig normokalzämische Tetanien ohne HV Nierenretentionsparameter normal Magnesiumbestimmung Hyperventilationstetanie (HV) Hypomagnesiämie Niereninsuffizienz I [ Pseudohypopara[ thyreoidismus j I | sekundärer renaler myperparathyreoidismus sekundärer intestinaler Hyperparathyreoidismus Literatur l . S c r i b a PC, B ö r n e r W, E m r i c h D , Gutekunst R, H e r r m a n n J, H o r n K , Klett M , K r ü s k e m p e r H L , Pfannenstiel P, Pickardt C R , Reiners C, Reinwein D , Schleusener H (1985) S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n s d i a g n o stik und die Diagnose v o n S c h i l d d r ü s e n krankheiten. Empfehlungen der Sektion S c h i l d d r ü s e der Deutschen Gesellschaft für E n d o k r i n o l o g i e , 1985. Tntern Well 8:50-57, 7 8 - 8 6 ; sowie E n d o k r i n o l Inform 9:65-98 2. Deutsche Gesellschaft für E n d o k r i n o l o g i e (Hrsg) (1993) Rationelle D i a g n o s t i k in der Endokrinologie einschließlich Diabetologie und Stoffwechsel. Ziegler R, Pickardt C R , W i l l i g R P (Hrsg). Thieme, Stuttgart Abb. 6. Diagnostik bei Tetanie bzw. H y p o k a l z ä m i e ge eingeht, begibt sich in die Gefahr, d a ß die Solidargemeinschaft seine Ängste nicht oder nicht in vollem Umfang finanzieren kann. Die Implementation der Qualitätssicherung ist auch in diesem Sinne eine entscheidende, wichtige Zukunftsaufgabe. 632 Wenn zuverlässige epidemiologische Daten über Krankheitshäufigkeiten mit den auf dem Konsensuswege entstandenen Leitlinien für Diagnostik und Therapie zusammengebracht werden, ist so etwas wie ein Soll des Aufwandes für die Medizin zu ermitteln. Niemand kann heute sa- Prof. D r . P.C. Scriba Medizinische K l i n i k Innenstadt der L u d w i g M a x i m i l i a n s U n i v e r s i t ä t Ziemssenstraße 1 D-80336 M ü n c h e n