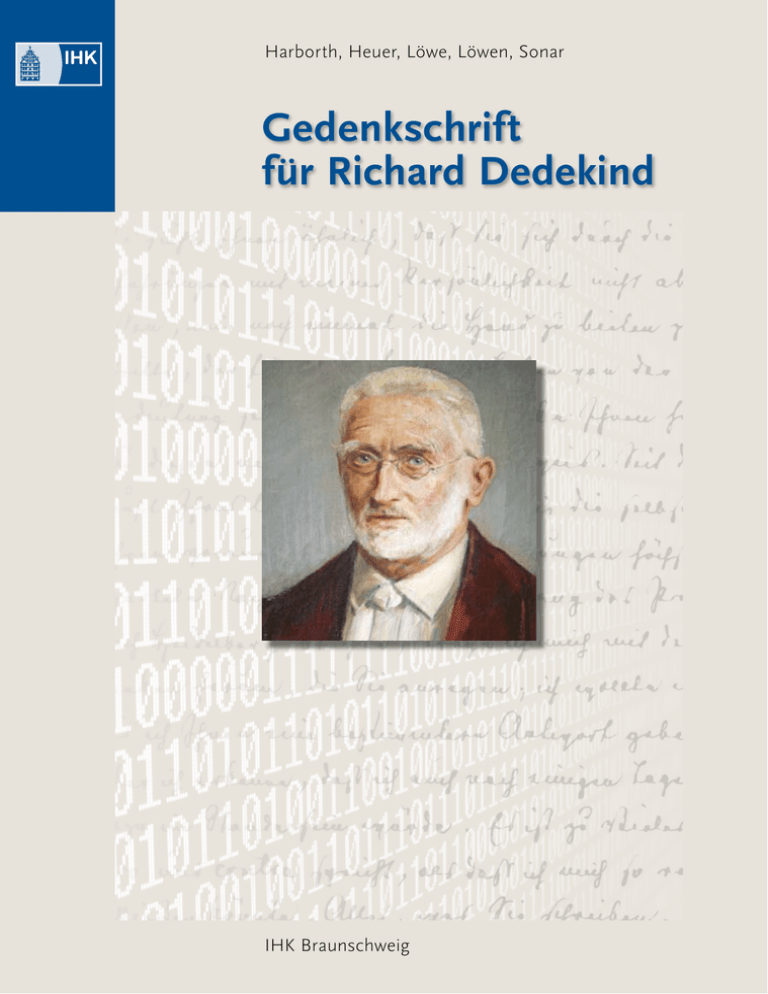

Gedenkschrift für Richard Dedekind - IHK Braunschweig

Werbung