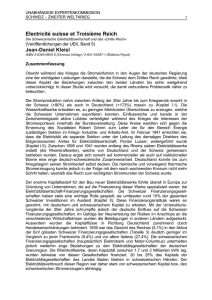

Schlussbericht - Unabhängige Expertenkommission Schweiz

Werbung