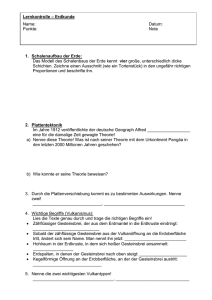

erdbeben und vulkane

Werbung