AAP Astro-News 3/2006 - Sternwarte Bieselsberg

Werbung

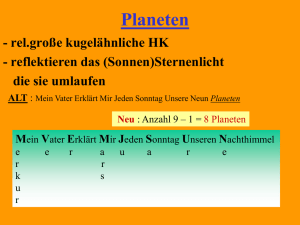

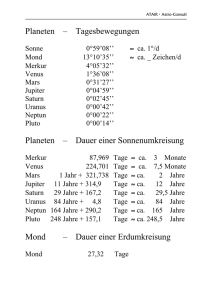

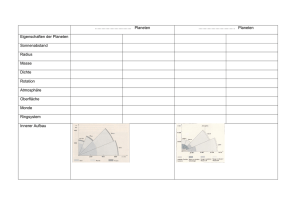

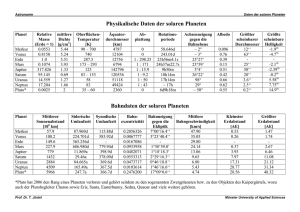

Astronomischer Arbeitskreis Pforzheim 1982 e.V. Astro-News Ausgabe 3/2006 Pluto verliert Planetenstatus Erfolgreiches Sommerfest 14 Zoll feiern First-Light Die nächsten Veranstaltungen des AAP: 4. deutscher Astronomietag am 16. September Beobachtungssamstag am 30. September 2 Inhaltsverzeichnis Editorial 3 Vorwort des Vorstands 3 Wissenschaft und Forschung IAU–GA 2006 Resolution 5A — Pluto verliert Planetenstatus . . . Luna–24 Jahrestag — 30 Jahre lang kein neuer Mondstaub mehr . Aufgeblasen — Mysteriöse Mars-Muster enträtselt . . . . . . . . Zur Planetenvorschau — älteste bekannte Analog-Rechenmaschine Vor dem Urknall — Blick in Gottes letzten Schlupfwinkel . . . . . Exoplaneten — Planet umkreist Stern in Grüner Zone . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 10 11 13 15 . . . . 15 15 17 17 17 Kepler-Sternwarte Führungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 Das Astrorätsel Auflösung des letzten Rätsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 Der Mond Der Mond, Teil 3 . . . . . . . . . . Mond- und Sonnenfinsternisse Librationen des Mondes . . . Die Gezeiten . . . . . . . . . . . . . 18 18 18 19 19 Beobachtergruppe 14 Zoll feiern First-Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 Beobachtungsobjekte 22 Termine Veranstaltungen und Treffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astronomische Vorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 23 Splitter Mangelnde Bild–ung: Mars ist Schuld an Sommerhitze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 Impressum 24 Sternwarte Bieselsberg Sommerfest . . . . . . . Öffentliche Führungen . Astronomietag(e) . . . . Die Kuppel rollt wieder! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VORWORT DES VORSTANDS 3 Editorial Liebe Leser, auf Grund der Urlaubszeit erreicht sie diese Ausgabe der Astro-News etwas später als gewohnt, aber hoffentlich noch rechtzeitig vor unseren Veranstaltungen im September. Die Welt stand aber natürlich nicht still in diesen Sommermonaten und vor allem die Entscheidung der IAU über die Definition eines Planeten sorgte für viel Gesprächsstoff, was sich dieses Mal auch auf den Umfang dieser Astro-News auswirkte. Sie ist zum ersten Mal seit zwei Jahren auf 24 Seiten angewachsen. Ich hoffe, die Redakteure haben wieder viele für sie interessante Artikel aus vielen Gebieten der Asronomie und unseres Vereins gefunden. Wegen des geringen Interesses wird allerdings die Rubrik AstroRätsel wieder eingestellt. Da wir die nächste Ausgabe wieder rechtzeitig Anfang Dezember herausbringen wollen, ist die Zeit bis zum nächsten Redaktionsschluß am 18. November recht kurz. Ich hoffe, wir werden dennoch wieder einige Artikel zum Abdruck erhalten. Viel Spaß nun beim Lesen dieser Ausgabe Martin Tischhäuser Vorwort des Vorstands Liebe Vereinsmitglieder, in den vergangenen knapp zwei Jahren hat der AAP ein enormes Angebot an Dienstleistungen, Vortrags- und Veranstaltungsangeboten auf die Beine gestellt, die sich zunehmend größerer Nachfrage erstellen. Die Sommerfeste an der Sternwarte Bieselsberg konnten in beiden zurückliegenden Jahren ein deutliches Plus für die Vereinskasse erwirtschaften. Die beiden erstmalig herausgegebenen Jahresprogramme (Jahresauflagen 1000 und 2500 Exemplare) konnten, zumal bei Veranstaltungen und populärwissenschaftlichen Vortragsthemen, einen erkennbaren Besucherzuwachs erzeugen. Zudem konnten wir auf diese Weise in den zurückliegenden Monaten mindestens 2500 Bürger dieser Region auf unsere Leistungen aufmerksam machen. Die Führungsangebote an beiden Sternwarten erfreuen sich ebenfalls weiter zunehmenden Zahlen. In den zurückliegenden Monaten konnten wir steigende Veranstaltungs- und Besucherzahlen vermelden. Auch die Sonderveranstaltungen, etwa Kinderoder nachmittägliche Sonnenführungen, sind gut angekommen. Eine wichtige Aufgabe für 2007 wird daher sicherlich darin liegen, dies noch deutlicher zu strukturieren und den vorhandenen Personalressourcen anzupassen. Wir benötigen hier jede helfende Hand! Eine dritte gute Nachricht betrifft die Mitgliederzahlen. Mit den jüngsten Neueintritten schein auch hier die Trendwende geschafft. Hatten wir in den vergangenen Jahren mit leicht zurückgehenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, so sind diesen aktuell wieder leicht steigend. Das angestrebte 100ste Mitglied scheint für 2007 in greifbarer Nähe. Beschreiten wir diesen Weg weiter. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung! Ihr Bernd Weisheit 4 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Wissenschaft und Forschung IAU–GA 2006 Resolution 5A — Pluto bleiben — erhielten inzwischen die Namen Nix und Hydra. verliert Planetenstatus Die Hauptversammlung (XXVIth General Assembly) der International Astronomical Union (IAU) hat Pluto überraschend den Planetenstatus aberkannt. Der neuen Definition zufolge gibt es nur noch acht Planeten — und nicht zwölf, wie vorher erwartet wurde. Das Schicksal von Pluto stand auf der Tagesordnung des Astronomie–Kongresses in Prag. Die Experten für Himmelskörper diskutieren seit Jahren darüber, ob Pluto tatsächlich ein Planet ist oder ob ihm dieser Status aberkannt werden sollte. Immer mehr ihm ähnliche Objekte wurden in den vergangenen Jahren jenseits des Neptuns entdeckt. Und jedes Mal entbrannte nach dem Aufspüren eines großen, um die Sonne kreisenden Brocken die Debatte darüber, ob es sich um einen zehnten Planeten handle. Clyde William Tombaugh, der Entdecker Plutos Pluto wurde 1930 von Clyde William Tombaugh entdeckt. Weit weg von der Sonne umkreist er sie auf einer exzentrischen Umlaufbahn. Obwohl er deutlich kleiner ist als der Mond, der um die Erde kreist, wurde Pluto als neunter Planet klassifiziert. Insgesamt hat er wenig ähnlichkeit mit den acht anderen Planeten, er ist ein eisiger Zwerg, der als Teil eines Vierfach–Systems an den Grenzen des Sonnensystems seine Bahn zieht. Sein enger Begleiter Charon ist rund halb so groß wie er selbst — deswegen vertreten viele Astronomen schon länger die Meinung, die beiden müssten eigentlich als Doppelsystem (mit zwei Monden) eingestuft werden. Die beiden im Mai 2005 aufgespürten Monde (siehe Astro– News 4/2005) — die in jedem Fall Monde sind und Die Astronomie hat im letzten Jahrzehnt Dank automatischer Durchmusterungsteleskope enorme Fortschritte gemacht. Immer mehr neue Objekte jenseits des Neptuns tauchten auf, sowie auch neue Asteroiden im Planetoidengürtel zwischen Mars und Jupiter, andere wurden erstmals genau vermessen. Die Entdeckung sehr großer Kuiper–Gürtel–Objekte wie Quaoar oder Sedna heizten in jüngster Zeit die Debatte um die Definition und präzise Unterscheidung von Planeten und Kuiper–Gürtel–Objekten an. Spätestens seit der Entdeckung des astronomischen Objekts mit der Katalognummer 2003 UB313, von den Astronomen inoffiziell auch Xena genannt, musste darüber diskutiert werden, ob es sich um den zehnten Planeten handelt oder ob vielmehr Pluto diese Bezeichnung entzogen werden muss. Nach neuesten Erkenntnissen ist Xena definitiv größer als Pluto. Der Begriff Planet (vom altgriechischen Wort für Wanderer) geht auf die alte astronomische Beobachtung zurück, dass sich diese Objekte am Himmel bewegen, während die Fixsterne ihre Position beibehalten. Die Vergabe des Planetenstatus war bislang allerdings willkürlich statt wissenschaftlich definiert: So verloren die altgriechischen Planeten Sonne und Mond beim übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, Uranus, Neptun und Pluto kamen nach ihrer Entdeckung mit Hilfe von Teleskopen hinzu. Die zuständige Vereinigung für diese Planeten– Debatte ist die seit 1919 existierende Internationale Astronomische Union. Die IAU begriff die Notwendigkeit einer entsprechenden Entscheidung und berief vor zwei Jahren eine Kommission aus sieben Astronomen, Autoren und Historikern mit internationaler Reputation ein, die einen Vorschlag zur Lösung erarbeiteten. Der Vorschlag beruhte auf einer neuen Definition der Kategorie Planet, die künftig eine Untergruppe enthalten sollte. Laut Kommission sollte als Planet nur das Objekt gelten, das (a) um einen Stern kreist und groß genug ist, dass seine eigene Schwerkraft für eine annähernd kugelförmige Gestalt sorgt, und (b) der zudem kein Stern und kein Satellit eines anderen Planeten ist. Auf dieser Grunddefinition be- WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG ruhte der konkrete Vorschlag, dass alle neun Planeten ihren Status behalten, aber drei neue dazu kommen sollten: Der Asteroid Ceres, Charon, der bisher als Plutos Mond galt und das Kuiper–Gürtel–Objekt 2003 UB313 (Spitzname Xena). Daraus hätte sich die neue Planetenfolge Merkur, Venus, Erde, Mars, Ceres, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, Charon und 2003 UB313 ergeben. Die 12 Planeten gemäß des IAU Kommissionsvorschlages Innerhalb der Planeten sollte es außerdem die Unterkategorie Pluton geben, dazu gehören Planeten, die für eine exzentrische Umlaufbahn um die Sonne 200 Jahren und mehr brauchen — darunter würde das Doppelplanetensystem Pluto und Charon genauso fallen wie 2003 UB313 alias Xena. Alle anderen bisher als Asteroiden, Near Earth Objects (NEO), Trans–Neptun–Objekte und Kometen bezeichneten Himmelskörper werden künftig schlicht als Small Solar–System Bodies (Kleine Sonnenystemkörper) klassifiziert. Die Kommissionsmitglieder verstanden ihre Definition von der Natur ausgehend. Ihr Ziel war es, eine wissenschaftliche Basis für eine neue Definition von Planet zu finden, und sie hatten die Schwerkraft als entscheidenden Faktor gewählt. Die Natur entschiede also, ob ein Objekt ein Planet ist oder nicht. Allerdings gab es nicht nur wegen eines Problems sprachlicher Natur Widerstand gegen den Kommissionsvorschlag: Als Pluton werden in der Geologie bereits große Blasen geschmolzenen Felses in der Erdkruste bezeichnet. Wären es weit entfernte Fachgebiete, so wäre dies kein Problem, doch Weltraum- und Erdwissenschaft sind zu verwandt, als dass diese Doppelbedeutung keine Verwirrung hätte stiften könnten. Außerdem wären ein Dutzend weitere Planeten– Kandidaten für die zweite Aufnahme–Runde in Fra- 5 ge gekommen: 2003 EL61 (2000x1000x1200 km), 2005 FY9 (1500±300 km), Sedna (1200–1800 km), Orcus (1000±200 km), Quaoar (≈ 1000 km), Varuna (600±150 km), 2002 TX300 (<700 km), Ixion (500±100 km), 2002 AW197 (700±100 km), Vesta (578x560x458 km), Pallas (570x525x500 km) sowie Hygiea (500x400x350 km), weitere Entdeckungen natürlich nicht ausgeschlossen; eine wahre Planetenflut. Ursprünglich zwölf weitere Planetenkandidaten, nun Kandidaten für Zwergplaneten. So wurden neben dem Kommissionsvorschlag auch weitere mögliche Planetendefinitionen diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, die Bezeichnung Planet an eine substantiell“ vorhandene Atmosphäre ” zu koppeln, die von der eigenen Schwerkraft des Himmelskörpers festgehalten wird. Ein Planet wäre damit ein Himmelskörper, der Wetterphänomene und damit komplexe Oberflächenprozesse besitzt. Eine Atmosphäre gilt ebenfalls als Bedingung für mögliches Leben auf einem Planeten. Mit dieser Definition wären Merkur und Pluto aus der Planetenreihe gestrichen, der Saturnmond Titan jedoch zu den Planeten gezählt worden. Ein weiterer Vorschlag definierte einen Planeten über eine negative V(1,0) Helligkeit. Diese ist die errechnete visuelle Helligkeit eines Himmelskörpers in 1 AU Entfernung sowohl zur Sonne als auch zur Erde mit Phasenwinkel Null, und entspricht einer absoluten Helligkeit für Objekte im Sonnensystem. Als Planeten gälten damit die bisherigen plus zwei Kuiper–Gürtel–Objekte: Merkur (-0.42M), Venus (-4,40), Erde (-3,86), Mars (-1,52), Jupiter (9.40M), Saturn (-8,88M), Uranus (-7,19M), Neptun (-6,87), Pluto (-0.81), 2005 FY9 (-0,40) sowie 2003 UB313 (-1,20). Das Sonnensystem besäße demzufolge 4 Felsplaneten, 4 große Gasplaneten und 3 kleine Eisplaneten. 6 Es wurde ebenfalls diskutiert, die jetzigen Planeten inklusive Pluto einfach wie bisher willkürlich als solche zu definieren. Die Astronomie sei voll von Anachronismen, wie z.B. die Sternklassifikation OBAFGKM oder das Helligkeitssystem, dessen Definition Faktor 100 in Helligkeit entspre” chen 5 Magnituden“ weder logisch noch metrisch ist. Den neuentdeckten Kuiper–Gürtel–Objekten bliebe damit der Planetenstatus verwehrt und alles bliebe beim alten. Der Resolution 5A auf dem Fachkongress in Prag gingen mehr als einwöchige hitzige Debatten voraus. Es ist das erste Mal, dass formell festgelegt wurde, was ein Planet ist und was nicht. Bislang gab es dafür keine eindeutigen Kriterien. (1) Ein Planet ist ein Himmelskörper, der (a) sich in einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, (b) genügend Masse besitzt, um starre Festkörperkräfte zu überwinden, so dass eine Gestalt als im hydrostatischen Gleichgewicht befindlich (annähernd rund) angenommen werden kann, und (c) die Umgebung seiner Umlaufbahn freigeräumt hat. (2) Ein Zwergplanet ist ein Himmelskörper, der (a) sich in einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, (b) genügend Masse besitzt, um starre Festkörperkräfte zu überwinden, so dass eine Gestalt als im hydrostatischen Gleichgewicht befindlich (annähernd rund) angenommen werden kann, (c) die Umgebung seiner Umlaufbahn nicht freigeräumt hat, und (d) kein Satellit ist. (3) Alle anderen Objekte außer Satelliten, welche die Sonne umkreisen, sollen gemeinsam als Kleine Sonnensystemkörper bezeichnet werden. WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 800 km. Die Resolution basiert auf dem Vorschlag der Kommission, erweitert durch die Bedingung (c). Diese sagt aus, dass ein Planet die dynamische Zone seines Orbits dominieren muss, ähnlich wie im kleineren Maßstab Saturnmonde die Lücken in den Saturnringen freiräumen. Letztere trifft auf Pluto nicht zu, der sich im sogenannten Kuiper-Gürtel mit zahlreichen anderen Himmelskörpern bewegt. Die drei Planetenkandidaten des IAU Kommissionsvorschlages. Ceres, und 2003 UB313 sind nun Zwergplaneten, Charon bleibt ein Plutomond. Zwergplaneten sind nach Auffassung der IAU trotz des Namens keine Planeten. Zu der voraussichtlich rasch wachsenden Gruppe der Zwergplaneten gehören auch Ceres aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter sowie das Objekt 2003 UB313 jenseits der Plutobahn, das von seinen Entdeckern vorläufig Xena getauft worden war. Plutos Begleiter Charon, der größte seiner drei Monde, bleibt dagegen der Zwergplanetenstatus verwehrt. Eine Resolution, die acht verbleibenden Planeten als Die Resolution 6A definiert den neuen Status klassische Planeten“ zu bezeichnen, wurde von der ” Plutos: Mehrheit der versammelten Astronomen abgelehnt. Pluto ist ein Zwergplanet gemäß obiger DefinitiRichtige oder falsche Entscheidung? on und wird als Prototyp einer neuen Kategorie von Trans–Neptun–Objekten anerkannt. Mit der nun beschlossenen, ersten Definition eines Planeten hat Pluto diesen Status verloren. Meiner Das Sonnensystem besitzt nach dieser Definition Meinung nach war die Entscheidung richtig. 8 Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars Jupiter, SaDie inneren Planeten unseres Sonnensystems turn, Uranus und Neptun. Paragraph (1b) ist die wis- sind erdähnlich oder felsig; Merkur, Venus, die Ersenschaftliche Umschreibung dafür, dass der Him- de und Mars haben feste Oberflächen und eine hohe melskörper genügend Masse haben muss, dass seine Dichte bei geringer Rotationsgeschwindigkeit. Jupieigene Schwerkraft für eine annähernd kugelförmige ter, Saturn, Uranus und Neptun sind Gasplaneten, die Gestalt sorgt. Das gilt allgemein für Objekte mit vor allem aus Wasserstoff und Helium bestehen, eiMassen über 5×1020 kg und Durchmessern von über ne geringe Dichte haben und schnell rotieren. Pluto WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG ist in jeder Hinsicht eine Ausnahme, er ähnelt vor allem den größeren und kleineren Planetoiden oder Kleinstplaneten, die jenseits von ihm im Außenbereich des Sonnensystems, im so genannten Kuiper– Gürtel, unterwegs sind. Aus heutiger Sicht ist er lediglich der sonnennächste und ein großer Vertreter einer Gruppe von Objekten jenseits der Neptunbahn. Wegen seines hochexzentrischen Orbits kreuzt Pluto die Umlaufbahn des Neptun, wobei seine Umlaufzeit eine 2:3 Resonanz mit Neptun aufweist: In der gleichen Zeit, in der Neptun die Sonne dreimal umkreist, umkreist Pluto sie exakt zweimal. Neptun hat bereits seine Umlaufbahn weiträumig von Objekten, die keine Umlaufresonanz besaßen, freigeräumt. Pluto wird quasi von Neptun gefangengehalten“. ” Historisch gesehen folgt die Aberkennung von Plutos Planetenstatus einem vorherigen Beispiel: Ceres, dem größten Himmelskörper im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Ceres wurde in der Neujahrsnacht 1801 von Giuseppe Piazzi zufällig entdeckt, der das Objekt zunächst für einen Kometen hielt. Allerdings verlor Piazzi aufgrund einer Erkrankung das Objekt wieder aus den Augen. Carl Friedrich Gauß gelang mit Hilfe der von ihm entwickelten Methode der kleinsten Quadrate, eine gute Bahnbestimmung vorzunehmen, wodurch Ceres am 7. Dezember 1801 durch Franz Xaver von Zach wieder aufgefunden werden konnte. Wie sich herausstellte, bewegt sich Ceres tatsächlich zwischen Mars und Jupiter in dem von der Titius–Bode–Reihe vorhergesagten Abstand um die Sonne. Ceres wurde daher, wie der 1781 entdeckte Uranus, für einen Planeten gehalten. Erst als die Zahl der zwischen Mars und Jupiter gefundenen Himmelskörper um 1850 rasch anstieg, setzen sich für diese Objekte die Bezeichnungen Kleinplaneten, Planetoiden oder Asteroiden durch, womit auch Ceres ihren Status als Planet verlor. Nach den neuen Beschlüssen der IAU gehört Ceres nun wie Pluto zur neuen Klasse der Zwergplaneten. 7 senschaftler, der an der Planetendefinition mitgearbeitet hatte, sprach sogar von einer manipulierten“ ” Abstimmung. Zwar waren 2412 Wissenschaftler aus 75 Ländern für die Konferenz registriert, aber viele davon waren keine Mitglieder der IAU, andere waren bereits vor der Abstimmung am vorletzten Tag der 2–wöchigen Konferenz wieder abgereist. Der NASA–Forscher Alan Stern nannte das Ganze deshalb auch eine Farce, dass nur 424 IAU–Mitglieder über die neue Definition abgestimmt haben, die die Arbeit von rund 10.000 Astronomen weltweit betrifft. Die Motive der Pluto–Unterstützer sind teilweise sehr persönlich. Alan Stern z.B. leitet die New Horizon–Mission der NASA zum Pluto. Robin Catchpole vom Institute of Astronomy in Cambridge bemerkte, nach seiner persönlichen Meinung hätte man alles so belassen sollen, wie es war. Er habe Clyde Tombaugh gekannt, der Pluto entdeckt hat, und dachte, es wäre doch schön, mal jemandem die Hand gegeben zu haben, der einen Planeten entdeckt hat. Pluto–Fans fangen bereits an, sich im Netz zu organisieren. Webseiten sind auf den Zug aufgesprungen und verkaufen Aufkleber für Autos, auf denen Sprüche stehen wie Ich vermisse Pluto“ oder Hu” ” pe, wenn Pluto noch ein Planet ist“. Alternativ basteln weltweit Astronomieinteressierte an neuen Merksätzen. Von der Vielzahl bereits im Web existierender Sprüche seien einige Beispiele erwähnt, wobei sich gerade der erste sprachlich durch die mögliche Weglassung oder Hinzufügung des P“–Wortes auszeichnet: ” Möglicherweise vermissen einige Menschen jetzt schon unseren neunten (Planeten). Mehrere versammelte Experten machten jüngst sehr umstrittene Neudefinitionen. Mein verfluchter Erdkundelehrer muss jetzt seinen Unterricht nachbessern. Meistens verführt er mich jetzt schon um neun. Etc. Weitere Vorschläge? Bitte sendet eure neuen Ob mit dieser Resolution jedoch das letzte Wort Merksätze an die Astro–News Redaktion. in Sachen Planeten gefallen ist, ist offen. Die Entäußerst gelassen reagierte übrigens der Zeischeidung, Pluto den Planetenstatus abzuerkennen, chentrickhund Pluto auf den Wirbel um den gleichhalten manche namhafte Astronomen für unsinnig. namigen Nichtmehrplaneten. Der treue Begleiter von Mag die Entscheidung wissenschaftlich begründbar Micky Maus nähme die Nachricht locker, sagte sein, politisch ist sie brisant, wurde mit Pluto doch Walt–Disney–Sprecher Donn Walker. Wir haben ” der einzige von einem Amerikaner entdeckte Pla- keinen Anlass zu glauben, dass er einen Astronomen net von der Liste gestrichen. Entsprechend emotio- beißen wird.“ Warten wir auf die zukünftigen Genal waren und sind die Reaktionen. Einer der Wis- schichten... (ms) 8 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Luna–24 Jahrestag — 30 Jahre lang kein neuer Mondstaub mehr Während am 3. September die kleine unbemannte europäische Sonde SMART–1 mit einer harten Landung auf dem Mond nach erfolgreicher 16– monatigen Beobachtungs–Mission ihr Dasein beenden wird, jährte sich fast parallel dazu, am 22. August 2006, zum 30. Mal die erfolgreiche Rückkehr der russischen Mondsonde Luna 24. Das Besondere dieser Mission bestand in einem kleinen Behältnis, in dem sich 170 Gramm Mondstaub befunden haben und: Es war die letzte Expedition ihrer Art. Seitdem gab es nichts Vergleichbares mehr. Trotz einiger Mond–Missionen viele Jahre später, gelangte keine neue Mondstaub–Probe mehr auf die Erde. Luna 2 war die erste russische Sonde, die auf dem Mond landete/aufschlug. Ein kleiner Teil des insgesamt aus 170 Gramm bestehenden Mondstaubs der Luna 24–Mission. Der Luna 24–Regolith hat eine dunkelgrau bis grauschwarze Farbe. Diese Staub–Probe ist auch in Mannheim zur Weltraum–Ausstellung im September zu sehen und wurde vom Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin–Adlershof zur Verfügung gestellt. Das sowjetische Luna Programm, beginnend im Jahre 1957, war das erste seiner Art. Es war sehr umfangreich und bestand aus 24 Sonden, die wenigstens eine Bahn zum Mond erreicht haben. Trotzdem war dieses frühe russische Mondprogramm gekennzeichnet von sehr vielen Fehlstarts, die zum größten Teil auf die Unzuverlässigkeit der damaligen Trägerraketen (Sputnik, Proton) zurückzuführen waren. Nach dem russischen Erfolg im Jahre 1961, in dem Juri Gagarin als erster Mensch an Bord der Raumkapsel Wostok 1 innerhalb von 108 Minuten einmal die Erde umkreiste, begann ein Wettlauf mit den USA. Noch im selben Jahr fiel der Startschuss für das amerikanische Apollo–Programm, mit dem Ziel, den ersten Menschen auf den Mond und wieder zurück zur Erde zu bringen, den die USA auch im Jahre 1969 erfolgreich gewann. Der historische Luna 24–Orbiter aus dem Jahre 1976. WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Luna 24 war die letzte Mondmission innerhalb des russischen Luna–Programms. Die Sonde landete am 18. August 1976 im Mare Crisium, nur wenige hundert Meter vom Landeort von Luna 23 entfernt. Es war die dritte sowjetische Mission, nach Luna 16 und 20, die Proben von der Mondoberfläche zur Erde brachte. Diesmal wurden die Proben, insgesamt 170 g, aber mit Hilfe eines Bohrgerätes aus einer Tiefe von 2,25 m gewonnen. Auf Grund der Bohr- und Entnahmetechnik — die Mondprobe befand sich in einem elastischen Schlauch, der das Material fest einklemmte — konnte die Schichtung des Bodens festgehalten und zugeordnet werden. Im oberen Teil des Bohrkerns befanden sich Fragmente lockeren Gesteins, danach folgt dunkelgrauer grobkörniger Regolith und schließlich intensiv durchgearbeiteter Regolith, der in der Tiefe immer heller wird. Es gibt klare Schichtungen und am unteren Ende befindet sich eine 2 cm dicke Schicht sehr groben Materials mit einer maximalen Partikelgröße von 10 mm. Die Zusammensetzung des Regoliths ist terrestrischen Basalten ähnlich und entspricht weitestgehend den Gesteinen des Mare Crisium. 9 verschmolzen Oberflächengestein zu Glas und zerschmetterten es zu kleinen Stückchen. Mondstaub enthält auch viel Eisen, Kalzium und Magnesium, gebunden in Mineralien wie Olivin und Pyroxen. So unspektakulär diese Zusammensetzung auch klingt, den Astronauten machte er zu schaffen. Die vermeintlich dichten Raumanzüge reichten nicht aus, um die Astronauten vor dem feinen Staub zu schützen, er setzte sich selbst in den Lungen fest. Nach jedem Mondspaziergang haben sie, zurück in der Landekapsel, immer ein wenig Mondstaub mit hinein geschleppt. Mondstaub haftet an allem, mit dem er in Berührung kam: Stiefel, Handschuhen und an allen anderen Stoffen. Egal wie sehr die Astronauten versuchten, ihre Anzüge vom lästigen Staub zu säubern, bevor sie wieder in die Kabine eintraten, ein wenig Staub schaffte immer den Weg ins Innere. Auch wenn die Astronauten alles ausgezogen und sich gesäubert hatten, konnten sie den Mond immer noch spüren, riechen und sogar schmecken. Bei Apollo– 17–Astronaut Jack Schmitt sorgte der Staub sogar für den ersten Fall von außerirdischem Heuschnupfen. Es sei wirklich ein starker Geruch, sendete Apollo–16–Pilot Charlie Duke. Er hätte diesen Geschmack wie Schießpulver und ebenso den Geruch von Schießpulver. Auf der nächsten Mission bemerkte Astronaut Gene Cernan, es röche, als ob jemand gerade in der Kabine geschossen hätte. So sahen die Rückholbehälter mit Mondproben der drei Luna–Missionen 16, 20 und 24 aus. Mit der Rückkehr von Luna 24 zur Erde und dem Eintreffen am 23. August 1976 in Westsibirien endete eine ära der intensiven Mondforschung weltweit — erst 1990 sollte mit der japanischen Sonde Hiten wieder ein Raumschiff um den Mond kreisen. Erst jetzt, fast 30 Jahre später, rückt der Mond, vor allem mit dem amerikanischen Weltraum–Programm The ” Vision for Space Exploration“ wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Fast die Hälfte des Mondstaubes ist Silikon– Dioxid–Glas, entstanden durch Meteoriten, die auf den Mond trafen. Diese Einschläge, welche Mil- Gene Cernan, Astronaut der Apollo–17–Mission mit liarden von Jahre lang immer wieder stattfanden, einem Gesicht voller Mondstaub. 10 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG Seltsamerweise hat Mondstaub auf der Erde keinen Geruch mehr. Die Erklärung dafür liegt im Kontakt mit feuchter sauerstoffhaltiger Luft. Für die zukünftigen NASA–Missionen spielt der Mondstaub aber auf alle Fälle eine wichtige Rolle, so möchte man, aufgrund seines hohen Sauerstoffgehaltes von 43%, daraus entsprechend auch verwertbaren Sauerstoff für die zukünftigen Mondbewohner gewinnen. Raketen starten zu riesigen Weltraumhotels, Raumschiffe erkunden ferne Welten, Astronauten schweben schwerelos im Kosmos. Was klingt wie Science Fiction, ist vielfach schon Wirklichkeit. Auf über 2.000 qm zeigt das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim vom 28. September an, wie die Raumfahrt funktioniert und faszinieren kann. Von echten Raumkapseln und Robotern, über das Astronauten–Trainingszentrum zum Mitmachen bis zu echtem Mondstaub von der Luna 24–Mission — eine Ausstellung für die ganze Familie, mit einem speziellen Modul Space for Kids, für die kleinsten Weltrauminteressenten unter uns. Neben einer Kombination aus Lernen, Erfahrung sammeln und Ausprobieren, werden didaktisch geschulte Scientific Explainers“ den Besucher aktiv ” bei seiner Entdeckungsreise unterstützen. Ein großes Rahmenprogramm mit Vorträgen, einer Kinderuniversität sowie Besuchen von Astronauten und Wissenschaftlern aus aller Welt vertieft das komplexe Thema. Die Mannheimer Ausstellung ist vom 28. September 2006 bis 9. April 2007 geöffnet. (ms) www.landesmuseummannheim.de/kalender/tp103.htm Aufgeblasen — Mysteriöse Mars-Muster enträtselt Lange haben Wissenschaftler gerätselt, woher die geheimnisvollen Muster kommen, die den Mars– Südpol wie Kanäle und Spinnennetze überziehen. Jetzt haben Experten eine Erklärung für die seltsamen Strukturen vorgelegt. Wenn auf Erden der Frühling kommt, sprießen hübsche Blumen hervor. Auf dem Mars aber schießen dann ganz andere Dinge aus dem Boden. Treffen die ersten Sonnenstrahlen die Eiskappe am Südpol des Roten Planeten, brechen machtvolle Kohlendioxid–Fontänen aus der Oberfläche. Die Gas–Säulen reißen feinen, dunklen Sand in die dünne Atmosphäre und verteilen ihn in weitem Umkreis. Das Ergebnis sind bis zu 50 Meter breite fächerartigen Gebilde, umgeben von sternförmigen Kanalsystemen. Nach drei bis vier Monaten sind die mysteriösen Muster wieder verschwunden. Filigranes Muster: Sternförmige Kanalsysteme am Mars–Südpol. Astronomen nehmen an, dass sie unter der Eisschicht entstehen, wenn das Kohlendioxid zu den öffnungen in der Eisdecke strömt und sich dabei in den Boden gräbt. Dieses hochaufgelöste Bild zeigt eine etwa drei Kilometer breite Fläche. Bisher hatten Experten angenommen, dass es sich bei diesen Strukturen um Bereiche handelt, in denen die Sonne das Eis bereits aufgetaut hat und deswegen der dunklere Marsboden zu sehen ist. Dementsprechend müssten die dunklen Bereiche wärmer sein als das Eis in der näheren Umgebung. Das sind sie aber nicht, wie neue Daten der Sonde Mars Odyssey zeigen. Die dunklen Stellen seien genauso kalt wie das umgebende Eis, schreiben Philip Christensen von der Arizona State University und seine Kollegen in der Fachzeitschrift Nature. Die Forscher haben auch beobachtet, dass sich die Flecken extrem schnell bildeten: Innerhalb von nur WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 11 wenigen Tagen, nachdem die ersten Sonnenstrahlen Kohlendioxid–Gas Sand und Staub Dutzende von des Frühlings auf das Eis gefallen waren, seien be- Metern in die Höhe. Vergleichbares gäbe es auf der reits zahlreiche Flecken aufgetaucht. Erde nicht. Gefleckt und gefächert: Wenn am Südpol des Roten Planeten Frühjahr ist, entstehen dort aus dunklen Partikeln deutlich zu sehende Flecken (links) und fächerförmige Gebilde (rechts). Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse haben Christensen und seine Kollegen ein neues Modell zur Entstehung der Marsflecken entwickelt. Sie nehmen an, dass der Grundstein für die Fleckenbildung bereits im kalten Marswinter gelegt wird — wenn die Temperaturen so niedrig sind, dass das Kohlendioxid aus der dünnen Marsatmosphäre gefriert und auf das ewige Eis der Polkappe rieselt. Nach Vorstellung des Wissenschaftler bildet sich im Laufe des Marswinters aus dem feinen Trockeneis dann eine dichtere, halbtransparente Eisschicht. Gleichzeitig würden eingeschlossene Staub- und Sandpartikel nach unten sinken und sich als dunkle Schicht unter der oberen Eisdecke anreichern. Fällt nun Sonnenlicht durch das Eis auf die dunklen Partikel, erwärmen sie sich lassen das Kohlendioxid–Eis um sich herum gasförmig werden. Dadurch steigt der Druck unter der Eisschicht an, so das Szenario. Allerdings halte das Material dem steigenden Druck nicht ewig stand, so dass die Eisschicht schließlich an den schwächsten Stellen aufbreche. Aus den öffnungen ströme dann das angestaute Gas mit Geschwindigkeiten von über 150 Kilometern pro Stunde heraus und reiße Staub und Sand in die Höhe, glauben die Wissenschaftler. Wenn man dort wäre, stünde man auf einer Scholle aus Kohlendioxid–Eis, sagt Christensen. Unter der einen Meter dicken Eisschicht sähe man den dunklen Boden. Um einen herum rißen brüllende Fontänen aus Szenario: Fontänen mit Staub- und Sandkörnern schießen aus der brüchig gewordenen Eisdecke am Mars–Südpol in den Himmel. Nach Angaben der Forscher fallen die schwersten der in die Luft geschleuderten Partikel direkt an der Eisdecken–öffnung wieder zu Boden. Dadurch bildeten sich die deutlich sichtbaren Flecken. Die leichteren Teilchen hingegen würden vom Wind erfasst und breiteten sich fächerförmig rund um die öffnung aus. Auch für die spinnenartigen Kanalsysteme haben Christensen und seine Kollegen eine Erklärung: Sie entstünden unter der Eisschicht, wenn das Gas unter dem Eis in Richtung der öffnungen strömt und sich dabei in den Boden gräbt. Die Fontänen versiegen übrigens erst, wenn die obere Eisschicht vollständig verschwunden ist — bis zum nächsten Jahr. (ms) Zur Planetenvorschau — älteste bekannte Analog-Rechenmaschine Wissenschaftler sind eigentlich für eher vorsichtiges Formulieren bekannt — erst recht, wenn ihre Ergebnisse noch von keinem unabhängigen Experten begutachtet, geschweige denn in einem Fachblatt veröffentlicht wurden. Nicht so Xenophon Moussas. Der Grieche gehört zu einem Team, das den sogenannten Mechanismus von Antikythera“ untersucht ” — ein komplexes antikes Gerät, das vor 100 Jahren gefunden wurde und seitdem sowohl seriöse Experten als auch Spökenkieker und Esoteriker umtreibt. 12 WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG rer Erkenntnisse wollen die Experten im Herbst 2006 vorlegen. Teile des Antikythera–Mechanismus Schwammtaucher hatten das mysteriöse Gerät im Jahr 1901 nahe der kleinen griechischen Insel Antikythera aus dem Wrack eines vor rund 2000 Jahren gesunkenen Schiffes geborgen. Was zunächst nur wie ein Klumpen oxidierten Metalls aussah, entpuppte sich als hochkomplexe Sammlung von Zahnrädern, Skalen und Ziffernscheiben. Heute gilt der Antikythera–Mechanismus als älteste bekannte Analog–Rechenmaschine. Die komplizierte Zahnradmechanik besitzt ein 39–teiliges Getriebe und diente offenbar astronomischen Berechnungen. Restauratoren entdeckten auf dem Kastendeckel eine Art Gebrauchsanweisung. Zur Dateneingabe wird die Mondphase an einem Einstellring gewählt. Auf verschiedenen weiteren Ringen markiert dann ein Zeigermechanismus den Stand von Sonne und Mond zu den Sternbildern sowie die nächsten Sonnen- und Mondfinsternisse. Mit hochmodernen Methoden — darunter auch magnetischen Tomografien — sei es Wissenschaftlern der Universitäten von Cardiff und Thessaloniki vergangene Wochen gelungen, eingravierte Gebrauchsanweisungen auf den Zahnrädern des Gerätes zu lesen, berichtete der griechische Rundfunk. Sie könnten jetzt lesen: Wenn Du den Hebel von ” A bis B drehst, dann hast Du das Ergebnis“, sagte ein Mitglied der Forschungsgruppe. Jetzt suche man die Fragen, damit die bereits bekannten Antworten endlich verständlich würden: Was sie jetzt gerade zu lesen versuchten, sei zu welchem Ergebnis die Hebelbewegung führen solle. Sie suchten die Frage und nicht die Antwort auf die Frage, die ihnen ja bekannt sei, sagte der Forscher Ioannis Tselikas. Die Gebrauchsanweisungen seien auf Bronzeblättern zu lesen, die zwischen den Zahnrädern des Mechanismus entdeckt wurden. Einen detaillierten Bericht ih- Digitales Bild von eingravierten Inschriften: Mit modernsten Mitteln wollen griechische Experten Gebrauchsanweisungen sichtbar gemacht haben. Ob wirkliche Neuigkeiten zu erwarten sind, darf zumindest bezweifelt werden. Der Wissenschaftshistoriker Derek de Solla Price von der Yale University kam nach Jahren der Forschung bereits 1974 zu dem Schluss, dass es sich bei dem Mechanismus um eine Vorrichtung zur Berechnung der Sonnen- und Mondzyklen handeln müsse. 1989 begannen Michael Wright, der heute am Imperial College in London lehrt, und Allan Bromley mit der Rekonstruktion des antiken Uhrwerks. Im Oktober 2005 — Bromley war bereits verstorben — stellte Wright bei einer Fachkonferenz in Athen ein vollständiges, funktionierendes Modell des Antikythera–Mechanismus vor. Dem Wissenschaftsmagazin Science zufolge zeigte es nicht nur die Bahnen von Sonne und Mond an, sondern auch die der fünf Planeten, die den Griechen in der Antike bekannt waren: Venus, Mars, Jupiter, Saturn und Merkur. (ms) Rück- bzw Vorderansicht von Wrights vollständiger, funktionierenden Rekonstruktion des Antikythera–Mechanismus. WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 13 Vor dem Urknall — Blick in Gottes letz- frühere Zeit führen“ — in die Zeit vor der Entstehung unseres heutigen Universums. ten Schlupfwinkel Was war vor dem Urknall? Viele Forscher halten schon die Frage für Unfug, da es keine Zeit vor dem Beginn der Zeit selbst geben könne. Doch Physiker suchen immer intensiver nach einem Weltall vor dem unseren — und wollen es jetzt erstmals mathematisch gefunden haben. Am Anfang war ein Knall. Es folgten einige hundert Millionen Jahre tiefster Finsternis, bis die ersten Sterne zündeten, mit ihrem Fusionsfeuer die heute bekannten Elemente produzierten und dem beobachtbaren Universum seine gegenwärtige Gestalt gaben. So etwa — natürlich grob vereinfacht — ist nach vorherrschender Meinung das Weltall entstanden. Was aber war vor dem Urknall? War da überhaupt etwas? Und, falls ja, wie und warum hat es den Urknall ausgelöst? Infrarot–Rundumbild des Himmels, aufgenommen vom NASA–Satelliten Cobe: Noch heute ist das Nachglühen des Urknalls messbar Viele Physiker halten schon diese Fragen für unwissenschaftlich: Da mit dem Urknall nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit entstanden sei, sei es unsinnig, die Frage nach einer Zeit davor zu stellen. So ist die Zeit vor dem Urknall gewissermaßen auch Gottes letzter Schlupfwinkel: ein Bereich, der vor dem Zugriff der alles erklären wollenden Naturwissenschaft sicher ist und allein der Religion — oder aber der Philosophie — vorbehalten ist. Doch das könnte sich bald ändern: Forscher haben nach eigenen Angaben eine physikalische Theorie über die Natur von Raum und Zeit so weit verfeinert, dass sie auch dort noch funktioniert, wo alle anderen Modelle wie Einsteins Relativitätstheorie und die Quantenmechanik versagen: In unmittelbarer zeitlicher Nähe des Urknalls und sogar darüber hinaus. Man habe Fäden gefunden, die in eine ” Verfolgt man die Entwicklung des Universums bis an dessen Anfänge zurück, bekommt die klassische Physik ein Problem: Die Krümmung der Raumzeit wird irgendwann unendlich und nähert sich der sogenannten Singularität, dem Nullpunkt des Universums. Sowohl Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, die Raum und Zeit im Großen beschreibt, als auch die Quantenmechanik für die Welt im Kleinsten brechen zusammen. Mit der allgemeinen Relativität könne man das Universum nur bis zu dem Punkt beschreiben, an dem die Materie so dicht werde, dass die Gleichungen nicht mehr funktionierten, sagt Abhay Ashtekar, Direktor des Institute for Gravitational Physics and Geometry an der Pennsylvania State University in den USA. Jenseits dieses Punktes müsste man Quanten–Werkzeuge einsetzen, die Einstein noch nicht zur Verfügung standen. Der Physiker gehört mit der Erfindung der nach ihm benannten Ashtekar–Variablen zu den Begründern der sogenannten Schleifen– Quantengravitation, auch bekannt als Loop Quantum Gravity. Mit Hilfe dieser Theorie, so glauben Ashtekar und seine Kollegen Tomasz Pawlowski und Parampreet Singh, ist ihnen Erstaunliches gelungen: Sie haben ein Modell entwickelt, das Aussagen über ein Universum vor dem Urknall ermöglicht. Für diese Zeit habe der Computer ein Universum errechnet, das sich zu einem Big Crunch“ zu” sammenzieht, ansonsten aber in seiner Raumzeit– Geometrie unserem All verblüffend ähnelt. Deshalb sei unser Universum auch nicht in einem Knall aus dem Nichts entstanden. Vielmehr habe es eine Art Abpraller gegeben — einen Big Bounce statt eines Big Bang. Gab es also gar keinen Anfang aller Dinge namens Urknall, sondern wurde ein früheres Universum auf kleinste Maße zerknüllt, nur um sich prompt wieder zu einem neuen All aufzublähen? Das Universum, eine titanische Ziehharmonika? Genau das ist der Fall, glaubt man der Theorie von Ashtekar und seinen Kollegen, die in den Physical Review Letters erschienen ist. Die Gravitation habe das frühere Universum so weit zusammengezogen, dass die Quanteneigenschaften die Schwerkraft schließlich umgekehrt und in eine abstoßende Kraft verwandelt hätten. Durch das Kombinieren von Quantenphysik und allgemeiner Relativität habe 14 sein Team zeigen können, dass es tatsächlich einen Quanten-Rückstoß gebe, erklärt Ashtekar. Dass die Gleichungen am Ende ein weiteres klassisches Universum vor einem Urknall ergeben hätten, sei so überraschend gewesen, dass man die Rechnungen monatelang mit verschiedenen Parametern geprüft habe. Aber sie hätten herausgefunden, dass das Big-Bounce-Szenario robust sei, so Ashtekar. Die Vorstellung, dass vor unserem jetzigen Universum bereits ein weiteres existierte, ist zwar nicht neu, räumen die Forscher ein. Doch sie seien die Ersten, denen es gelungen sei, die Existenz eines solchen Vor–Universums systematisch zu begründen und Rückschlüsse über dessen Raumzeit-Geometrie zu ziehen. Der Einsatz der Schleifen–Quantengravitation habe das ermöglicht, erklären die Wissenschaftler. Das Rechenwerk ist neben der String–Theorie einer der meistversprechenden Ansätze, die bisher unvereinbaren Gegensätze zwischen Einsteins Relativitätstheorie und der Quantenmechanik zu überbrücken. Die Schleifen-Quantengravitation besagt unter anderem, dass Raum und Zeit nicht vollkommen kontinuierlich verlaufen, wie es für Menschen den Anschein hat, sondern aus einem Gewebe kleinster Schleifen bestehen. Wie in Einsteins Relativitätstheorie ist es auch hier die Krümmung der Raumzeit, die für die Schwerkraft sorgt. Ashtekar und seine Kollegen haben diese Theorie, die eigentlich die Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen beschreiben soll, auf das gesamte Universum angewandt. Auf dem Weg in die immer fernere Vergangenheit hätten die Formeln zunächst zu ähnlichen Ergebnissen geführt wie die klassische Kosmologie. An dem Punkt aber, wo alle anderen Gleichungen versagten, habe die Schleifentheorie gehalten. Das hat zwar schon vor zwei Jahren der deutsche Physiker Martin Bojowald ausgerechnet, der damals am Potsdamer Max–Planck–Institut für Gravitationsphysik gearbeitet hat und jetzt wie Ashtekar an der Pennsylvania State University tätig ist. Doch Ashtekar und seine Kollegen glauben, die Theorie noch einen Schritt weitergebracht zu haben — über den Urknall hinaus. Wenn sich die Raumzeit auflöst, so ihr Ergebnis, widersetzen sich die winzigen Schleifen einer wei- WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG teren Verdichtung. Der Stoff, aus dem die Raumzeit gemacht ist, werde brutal zerrissen — und die Gravitation verwandle sich durch die Quanteneffekte in eine stark abstoßende Kraft, die den Zusammensturz des Universums stoppe. Unmittelbar danach sortieren sich die Schleifen der Theorie zufolge wieder in ein glattes Raumzeit–Gefüge und sorgen für eine explosive Ausdehnung des Alls. Andere Wissenschaftler lobten die Arbeit von Ashtekars Team. Die ähnlichkeiten zwischen String– Theorie und Schleifen-Quantengravitation bei der Beschreibung des Universums nach dem Urknall seien ermutigend, sagte Joe Lykken vom Fermilab in Batavia, Illinois dem Magazin New Scientist: Endlich sprächen sie die gleiche Sprache. Andere Forscher reagieren jedoch skeptischer auf Ashtekars Studie. Zu simplistisch, meint Hermann Nicolai, Direktor am Potsdamer Max-PlanckInstitut für Gravitationsphysik. Das Modell bestehe aus einer drastischen Vereinfachung der Gleichungen. Das Universum beruhe auf zahlreichen, möglicherweise gar unendlich vielen Variablen. Ashtekar aber reduziere alles auf zwei Größen. Sein Modell basiere unter anderem auf der Annahme eines Universums, das vollkommen leer sei und in alle Richtungen gleich aussehe. Er persönlich habe starke Zweifel, dass man damit dem Problem wirklich zu Leibe rücken könne, sagte Nicolai, der den Artikel von Ashtekar und seinen Kollegen vor der Veröffentlichung in den Physical Review Letters als unabhängiger Experte begutachtet hat. Zudem heize sich das Universum auf, je näher man dem Urknall komme, erklärt Nicolai. Das kompliziere die Dinge noch: Durch physikalische Prozesse kämen immer mehr Variablen ins Spiel, die Elementarteilchen lösten sich auf, neue kämen hinzu. Das Ergebnis sei eine brodelnde Suppe von ungeheurer Komplexität. Die neue Leistung von Ashtekar und seinen Kollegen sei, dass ihr Modell wesentlich näher an den Moment des Urknalls heranreiche als bisherige Versuche — so nahe, dass mit dem Auftreten von Quantengravitations-Effekten zu rechnen sei. Doch die wahre Natur des Urknalls, meint Nicolai, bleibe das große Rätsel. Ashtekar aber will noch weiter gehen — und nicht nur theoretische, sondern auch messbare Hinweise für ein Universum vor dem unseren entdecken. STERNWARTE BIESELSBERG 15 Der Big Crunch, glaubt er, lösche nicht alle Spuren aus nicht. Sie registrierten winzige Veränderungen in dessen aus, was unser Universum früher einmal war. der Geschwindigkeit des Sterns, die typischerweise (ms) von der Gravitation anwesender Planeten verursacht werden. Nach der Analyse dieser Veränderungen gelang es den Wissenschaftlern, für jeden der HimExoplaneten — Planet umkreist Stern in melskörper eine Art Steckbrief zu schreiben. Demnach ist der innerste der Planeten etwa zehnGrüner Zone mal so schwer wie die Erde, umrundet seinen Stern Drei ähnlich große Planeten kreisen um einen in nur knapp neun Tagen und besteht wahrscheinrecht kleinen Stern, um den sich ein Band aus lich ähnlich wie der Planet Merkur aus Gestein. Der Trümmern, Bröckchen und planetarem Staub zieht. zweite Planet hat eine ähnliche Zusammensetzung, Die Eckdaten, die die Astronomen der Europäischen benötigt für eine Runde um den Stern knapp 32 TaSüdsternwarte (ESO) den Illustratoren geben konn- ge und besitzt ungefähr zwölf Mal soviel Masse wie ten, muten wenig spektakulär an. Doch ihre Messun- die Erde. Der äußerste Planet schließlich ist mit etgen sind eine echte Neuigkeit. wa 18 Erdenmassen der schwerste des Trios und umAlle bislang bekannten ähnlichen Systeme kreist den Stern in 197 Tagen. Er besitzt wahrscheinschließen mindestens einen Gasriesen wie Jupiter lich einen Kern aus Eis und Gestein, der von eioder Saturn ein. Zum ersten Mal hätten sie ein Sy- ner ausgedehnten Gasatmosphäre umgeben ist. Seine stem entdeckt, das aus mehreren Planeten von der Entfernung zum Zentralstern lasse auf Bedingungen Masse des Neptuns besteht, sagte Christophe Lovis schließen, unter denen flüssiges Wasser möglich sei, vom Observatorium Genf. Für Exoplaneten, Plane- schreiben die Forscher. ten außerhalb unseres Sonnensystems, ist das unMit ihren eher geringen Massen gehören die drei gewöhnlich klein. Und da einer der drei neptunar- neu entdeckten Planeten zu den kleinsten der mehr tigen auch noch innerhalb der sogenannten Grünen als 170 Planeten, die Astronomen bislang außerZone um die Sonne kreist, sind der Stern HD 69830 halb unseres Sonnensystems entdeckt haben. Ihre und seine Begleiter plötzlich heiße Kandidaten für ungewöhnlich geringe Größe, das Vorkommen mehneue Erkenntnisse über Leben im All. rerer Planeten in einem Sonnensystem sowie die Der 41 Lichtjahre von der Erde entfernte — und zusätzliche Anwesenheit des bereits früher entdeckdamit recht nahe — Stern HD 69830 machte bereits ten Asteroidengürtels erinnern stark an unsere eiim vergangenen Jahr von sich reden, als Astronomen genes Sonnensystem, schreibt der Astronom David entdeckten, dass er von einem ausgedehnten Asteroi- Charbonneau von der Harvard University in einem dengürtel umgeben ist. Mehr als zwei Jahre lang be- Kommentar in Nature. obachteten ESO–Forscher den Stern HD 69830, der Zwar rechnen die Forscher nicht damit, auf von der Erde aus mit bloßem Auge gerade noch zu einem der Planeten Leben zu finden. Die unerkennen ist. über die neuen Funde berichten Lovis gewöhnlichen Eigenschaften des Systems könnten und seine Kollegen im Wissenschaftsmagazin Na- jedoch dabei helfen, die Bedingungen, die zur Bilture. dung solcher Planeten nötig seien, besser zu versteSehen kann man die drei Begleiter von der Erde hen. (ms) Sternwarte Bieselsberg Sommerfest Nachdem im Vorfeld diskutiert worden war, ob unser Sommerfest nun am Samstag oder am Sonntag stattfindet, sprach unser Vorsitzender kurzerhand ein Machtwort“ (mit großer Zustimmung der Anwesen” den) und es fand an beiden Tagen statt. Es war ein Versuch, ob wir damit mehr Leute ansprechen und uns noch besser präsentieren können. Das Wetter spielte in diesem Jahr wieder gut mit und verwöhnte uns zwar nicht mit hochsommerlicher Hitze aber immerhin guter Wärme und vor allem ohne Regen. So war auch der Besucherandrang an beiden Tagen recht ordentlich. Die Helfer konnten sich 16 STERNWARTE BIESELSBERG selten über mangelnde Arbeit beklagen und sowohl Essen als auch Getränke gingen gut weg. Die Zelte waren gut gefüllt, was sicher nicht (nur) an der ausgefallenen Dekoration mit, in einer Projektgruppe einer Schule gebastelten, den (an diesen Tagen noch 9) Planeten lag, die Frau Weisheit freundlicherweise mitgebracht hatte. Eindrucksvolle Asroaufnahmen (BW) Helfer vor dem Astro-Cafe Bau der Sternwarte Die Planeten der Projektgruppe Obwohl sich unsere Schautafeln beim Aufstellen etwas widerspenstig zeigten ließen wir nicht locker und stellten sie neben dem Gebäude auf. Auf der einen Seite wurden den Besuchern eindrucksvolle Astro-Bilder präsentiert, u. a. ein Milchstraßenpanorama von Bernd Weisheit. Auf der gegenüberliegenden Seite konnten sie sich mit Bild und Texten über den umfangreichen Bau unserer Sternwarte informieren und sich ein Bild machen vom Aufwand, der hinter so einem Projekt steckt. In der Kuppel kamen die Helfer auch kaum zur Ruhe. Fast alle Besucher wollten auf jeden Fall einen oder mehrere Blicke auf die Sonne werfen. Dazu hatten wir wie üblich unser Linsenteleskop mit dem Sonnenfilter ausgestatten um Sonnenflecke zeigen zu können. Auch die Sonne war uns hold und zeigte uns wenigstens eine kleine Gruppe. Zusätzlich war noch das PST von Martin Tischhäuser aufgebaut mit dem die Besucher die Gelegenheit hatten das faszinierende Schauspiel der Protuberanzen zu beobachten was ebenfalls reichlich in Anspruch genommen wurde. Auch hier zeigte sich die Sonne gnädig und bot den Beobachtern gleich eine Reihe kleinerer Protuberanzen die sich auch innerhalb kurzer Zeiten augenscheinlich veränderten. Alles in allem war es sicher wieder ein gelungenes Fest und eine gute Präsentation unseres Hobbys zugleich. Allen Helfern des Sommerfestes sei an dieser Stelle noch einmal für ihren tollen Einsatz gedankt! (mt) DAS ASTRORÄTSEL Öffentliche Führungen Seit Anfang August ist die Sommerpause beendet und es finden wieder die regelmäßigen Führungen jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat statt. Bis Ende Oktober starten sie um 21 Uhr, danach wieder um 20 Uhr. Wer darüber hinaus an Sonderführungen interessiert ist kann sich wie immer vertrauensvoll an Familie Niemzig wenden. Astronomietag(e) Der Astronomietag findet in diesem Jahr offiziell“ ” am 16. September statt. An diesem Tag werden wir den Besuchern bei klarem Wetter ab 16 Uhr Astronomie pur bieten. Zunächst werden wir natürlich wieder die Sonne aufs Korn nehmen und dann später zu den Planeten und Sternen wechseln. Wenn wir Glück haben können wir noch einen Blick auf Jupiter werfen, aber ansonsten wird es uns am Abendhimmel auch sonst nicht an interessanten Objekten mangeln zumal die Sommersternbilder alle noch zu sehen sein werden. Ursprünglich war von der Vereinigung der Sternfreunde der 30. September als Termin angedacht und 17 die Vorverlegung passierte nach dem Redaktionsschluss unseres Programmheftes. Somit rechnen wir damit, dass am 30. ebenfalls viele Leute zu uns auf die Sternwarte kommen werden. Deswegen haben wir beschlossen auch an diesem Termin noch einmal unsere Pforten zu öffnen und praktisch das gleiche Programm noch einemal durchzuführen! Wer an einem der beiden Termine (oder beiden) helfen möchte, der möchte sich bitte bei Kay Niemzig melden, damit wir einen Überblick haben, ob genug Helfer anwesend sein werden. Auf gutes Wetter und gutes Gelingen der beiden Veranstaltungen! (mt) Die Kuppel rollt wieder! Was lange währt wird endlich gut! So könnte man den Austausch der Rollen unter dem Kuppeldach umschreiben. Nachdem der Austausch schon länger geplant verzögerte er sich aufgrund verschiedener Faktoren, vor allem der verfügbaren Zeit. Aber nun ist der Austausch vollbracht und man kann die Kuppel nun fast wieder alleine drehen. Ein großer Dank daher an die Hauptbeteiligten Jürgen Wummel, Kay Niemzig und Uli Schwörer! (mt) Kepler-Sternwarte Führungen für Sternführungen führt Wolfgang Schatz nach wie vor eine Reihe von Gruppenführungen durch und Unsere Führungen im Kepler erfreuen sich nach wie nimmt auch gerne Anfragen hierzu entgegen. vor großer Beliebtheit. Neben den festen Terminen Das Astrorätsel Auflösung des letzten Rätsels Lösung wäre 0, 2% gewesen. In der letzten Ausgabe hatten wir nach der Größe Da keine Lösungen eingesendet wurden, ist dieder Sonnenflecken auf dem Bild gefragt. Die richtige ses Mal leider auch kein Preis zu vergeben gewesen. 18 DER MOND Der Mond Der Mond, Teil 3 In den bisherigen Artikeln haben wir uns mit der Bewegung des Mondes um die Erde sowie den Auswirkungen diverser Störungen der Mondbahn beschäftigt. Die meisten der daraus resultierenden Phänomene können jedoch von Gelegenheitsbeobachtern nicht oder nur mit etwas Aufwand und Geduld beobachtet werden. Es gibt aber auch einige Auswirkungen, die für jeden sichtbar sind und die die meisten von uns bereits, mehr oder weniger bewusst, wahrgenommen haben. Mond- und Sonnenfinsternisse Eine Sonnenfinsternis tritt immer dann ein, wenn sich der Mond zwischen den Beobachter auf der Erde und die Sonne schiebt, d. h. der Beobachter vom Schatten des Mondes getroffen wird. Nun wissen wir alle, dass eine Sonnenfinsternis doch ein eher seltenes Ereignis ist, obwohl sich der Mond einmal im Monat um die Erde dreht und sich damit auch zwischen der Erde und der Sonne hindurchbewegt. Der Grund, dass es dabei nicht jedes Mal zu einer Verfinsterung der Sonne kommt liegt in der bereits beschriebenen Neigung der Mondbahn gegenüber der scheinbaren Sonnenbahn, der sogenannten Ekliptik. Diese Neigung führt dazu, dass der Mond, von der Erde aus gesehen, meist über oder unter der Sonne hindurchzieht und der Schatten damit die Erde nicht trifft. regelmäßig eintretendes Ereignis für uns? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen ist der Schatten, den der Mond auf die Erde wirft, sehr klein und die Dauer in der der Schatten über die Erde wandert ist sehr kurz (meist ca. 4-6 Stunden), d. h. man muss schon Glück haben (oder eine Reise unternehmen), damit man als Beobachter davon getroffen wird. Zum anderen gibt es ja die beschriebene Drehung der Knotenlinie mit einer Periode von 18,6 Jahren, die dazu führt, dass sich die Knotendurchgänge ständig verschieben. Bei einer Sonnenfinsternis unterscheidet man zwischen einer totalen, einer ringförmigen und einer partiellen Finsternis. Die ersten beiden treten auf, wenn sich der Mond genau auf der Sichtlinie zwischen Beobachter und Sonne befindet. Letztere tritt ein, wenn sich der Mond nicht genau zwischen dem Beobachter und der Sonne hindurchbewegt sondern die Sonnenscheibe nur streift. Totale oder ringförmige Sonnenfinsternis Keine Sonnenfinsternis wenn der Mond ober- oder unterhalb der Erdbahnebene steht Wie wir im letzten Teil gesehen haben, schneidet die Mondbahn die Ekliptik in den sogenannten Knotenpunkten. Immer wenn der Mond den Knoten durchwandert kann es zu einer Sonnenfinsternis kommen. Aber warum ist dies dann wiederum kein Durch einen wunderbaren Zufall ist es so, dass der Mond und die Sonnenscheibe am Himmel annähernd gleich groß aussehen obwohl die beiden Körper doch eine sehr unterschiedliche Größe haben. Aber dies wird durch die unterschiedliche Entfernung fast ausgeglichen. Das führt nun dazu, dass bei einer totalen Finsternis der Mond die Sonnenscheibe gerade abdeckt und dem irdischen Beobachter damit für eine kurze Zeit den Blick auf die Phänomene im Gebiet knapp über der Sonnenoberfläche erlaubt. Wenn sich der Mond zum Zeitpunkt der Finsternis jedoch gerade in Erdferne bewegt, dann deckt er nicht mehr die gesamte Sonnenscheibe ab und wir haben eine ringförmige Finsternis. DER MOND Zu einer Mondfinsternis kommt es, wenn die Erde zwischen Mond und Sonne steht und der Kernschatten der Erde auf den Mond fällt. Auch hier gibt es partielle und totale Finsternisse. Auf ringförmige Finsternisse muss man jedoch verzichten, da der Schatten der größeren Erde den Mond in jedem Fall komplett abdeckt, egal wie weit dieser gerade von ihr entfernt ist. Dafür gibt es hier das Phänomen der Halbschattenfinsternis. Diese findet statt, wenn der Mond den Kernschatten der Erde vollständig verfehlt und nur durch den Halbschatten geht. Die Verdunkelung ist dann aber sehr gering und man muss schon genau beobachten um die Halbschattenfinsternis zu bemerken. 19 sehen. Zu diesem Effekt kommt noch die Tatsache, dass seine Rotationsachse auch etwas schräg gegenüber seiner Bahn steht. Zusammen führt das dazu, dass man ca. 6◦ ,5 über die Pole hinweg sehen kann. Die Libration des Mondes Darüber hinaus ändert sich auch noch der Blickwinkel des irdischen Beobachters aufgrund der Kern- und Halbschattenfinsternisse Erdrotation und die ganzen Effekte der Mondbahnstörungen spielen hier natürlich auch eine Rolle. In Summe können wir deshalb 59% der MondoberLibrationen des Mondes fläche von der Erde aus beobachten, dazu ist allerObwohl uns der Mond immer dieselbe Seite zukehrt, dings eine Beobachtung über längere Zeit notwenkönnen wir doch mehr als die Hälfte der Mondober- dig. In astronomischen Jahrbüchern findet man die fläche sehen. Dies wird durch die sogenannten Libra- Zeitpunkte der extremen Librationen. tionen des Mondes verursacht. Es handelt sich dabei um (scheinbare) Pendelbewegungen sowohl der Die Gezeiten Breite als auch der Länge die jedoch unterschiedliche Ursachen haben. Die am deutlichsten wahrzunehmenden Effekte des Der Grund, warum wir einmal über den rech- Mondes auf die Erde sind Ebbe und Flut in den ten und einmal über den linken Rand des Mondes Weltmeeren. Entsprechend dem von Isaak Newton hinaus schauen können ist in der ellipsenförmigen im Jahre 1687 definierten Gravitationsgesetz wird Bahn des Mondes und der damit verbundenen un- auch durch den Mond eine Kraft auf die Erde ausgleichförmigen Umlaufgeschwindigkeit zu suchen. geübt. Diese sorgt dafür, dass die Wassermassen in Wenn er sich in Erdferne befindet bewegt er sich et- den Ozeanen der Erde in Richtung des Mondes auswas langsamer auf seiner Bahn, in Erdnähe etwas gebeult werden. Dieser Effekt lässt sich auch beim schneller, seine Rotationsgeschwindigkeit bleibt je- festen Erdkörper und der Atmosphäre nachweisen, doch gleich. Deshalb sehen wir ihn einmal etwas von das ist im Gegensatz zu den Gezeiten der Meere aber der einen, dann wieder von der anderen Seite. Die nicht ohne Hilfsmittel für den Menschen direkt erscheinbare Schwingung in Ost-West-Richtung (Li- lebbar. bration der Länge) beträgt ca. 7◦ . Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings Die schon häufig erwähnte Neigung der Mond- fest, dass sich auf der mondabgewandten Seite der bahn gegenüber der Ekliptik ist an der Libration der Erde ebenfalls ein Buckel auf den Ozeanen bildet, Breite schuld denn dadurch können wir den Mond d.h. es gibt zweimal täglich ein Hoch- und Niedeinmal etwas von unten und dann wieder von oben rigwasser. Ursache hierfür ist die von uns im ersten 20 Teil als eher unwichtig ignorierte Tatsache, dass sich Mond und Erde um ein gemeinsames Schwerezentrum drehen. Denn die Drehung der Erde um diesen Punkt bewirkt eine Zentrifugalkraft die zu dem besagten Effekt führt. Das ist übrigens die Erklärung der klassischen Physik. Im Hinblick auf das Einsteinjahr soll hier die Erklärung entsprechend dessen Gravitationstheorie nicht unterschlagen werden: danach erzeugen Mond und Sonne eine eiförmige Verzerrung des Raumes, d.h. die Erdkugel und damit auch das Wasser der Meere wird von der Kugelgestalt hin zu einem Oval verzerrt. Wie bereits erwähnt übt nicht nur der Mond einen Einfluss auf die Meere aus sondern auch die Sonne. Da diese jedoch sehr viel weiter von der Erde entfernt ist, ist der Effekt nur etwa halb so groß, trotz ihrer ungleich größeren Masse. Je nach Stand von Mond und Sonne zueinander verstärken sich die Einflüsse oder schwächen sich ab. Stehen sie in einer Reihe kommt zu der sogenannten Springflut, das ist somit zur Zeit des Neu- und Vollmondes der Fall. Stehen sie im rechten Winkel zueinander so schwächen sich die Wirkungen ab und es kommt zu der sogenannten Nippflut, das ist im ersten und letzten Viertel der Fall. Die Gezeiten finden allerdings nicht immer zu der gleichen Zeit des Tages statt sondern verschieben sich um ca. 50 Minuten. Ursache dafür ist die Drehung des Mondes um die Erde. Ähnlich wie sich die Mondphasen aufgrund der Bahnbewegung verlängern muss sich auch die Erde etwas weiter drehen bis sich derselbe Punkt der Erdoberfläche wie- BEOBACHTERGRUPPE der genau unter dem Mond befindet. Astronomisch ausgedrückt: der Mond kulminiert täglich ca. 50 Minuten später. Ein Effekt den jeder ohne großen Aufwand selbst beobachten kann, indem er an aufeinanderfolgenden Tagen die Uhrzeit notiert bei der der Mond eine auffällige Landmarke (z. B. einen Baum oder Kamin) passiert. Spring- und Nippflut An der unterschiedlichen Höhe der Niedrigund Hochwasserstände in den verschiedenen Meeren und an unterschiedlichen Küsten ist übrigens weder der Mond noch sonst ein außerirdisches Phänomen schuld. Diese werden durch lokale Landschaftsmerkmale bestimmt. So hat z. B. das Mittelmeer nur unbedeutende Gezeiten weil das Wasser durch den engen Zugang bei Gibraltar nicht schnell genug einströmen kann, um einen entsprechenden Flutberg zu bilden. Auf dem offenen Meer, d. h. ohne geographische Einflüsse, beträgt der Höhenunterschied weniger als 1 Meter. (wl) Beobachtergruppe 14 Zoll feiern First-Light Ganz traditionsgemäß erklangen die Sektgläser als am 6. September nach rund 1-jähriger Bauzeit mein neuer 35-cm-Netonspiegel das erste Mal offiziell auf der Sternhimmel gerichtet wurde. Das rund 24 kg schwere Teleskop tritt damit die Nachfolge meines alten 13 Zöllers an, der fast 20 Jahre treue Dienste geleistet hat. Das Herz des neuen Teleskops ist eine PremiumOptik des englischen Spiegelschleifers Berry Pamperton, die mit einem Enhanced Coating“ beschich” tet wurde, so dass der Spiegel mit einem hohen Reflexionsgrad von über 96% aufwarten kann. Pampertons Optiken sind zudem dafür bekannt, nicht nur eine beugungsbegrenzte Auflösung zu garantieren, sondern auch wegen ihrer sehr glatten Oberflächen ein streulichtarmes, kontrastreiches Bild zu erzeugen. Die ersten Testbeobachtungen konnten dies nun eindrucksvoll bestätigen. Die frisch justierte und ausgekühlte Optik erzeugte derart feine und scharfe Sternpünktchen, wie ich sie bislang nur in sehr hochwertigen, apochromatischen Refraktoren gesehen habe. Der Stern Wega zeigte bei 350-facher BEOBACHTERGRUPPE Vergrößerung saubere Beugungsbilder, die innerhalb und außerhalb des Brennpunktes absolut identisch waren - ein klares Zeichen, dass auch keine anderen Spiegelfehler, wie etwa Astigmatismus vorhanden sind. Die durch die Fangspiegelhalterung erzeugten Spikes (Sternzacken) um Wega waren so dünn, dass sie farbige Interferenzmuster zeigten. Bei hoher Vergrößerung lag der berühmte Kugelsternhaufen M 13 wie eine Wolke aus Myriaden Diamantteilchen vor den Augen der Beobachter. Der Ringnebel M 57 zeigte zahllose Details, so auch hauchfeine Sterne inmitten seiner Nebelmassen. 21 Teleskop mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Dessen Herz ist ein hochwertiger Lüfter des Schwarzwälder Herstellers Papst, der trotz einer Leistungsaufnahme von nur 1 Watt (85 mA bei 12 Volt) pro Stunde rund 20 Kubikmeter Luft bewegt. Somit wird jede Minute zwei mal die komplette Luftsäule im Fernrohrtubus ausgetauscht. Dabei läuft der Lüfter sehr geräuscharm und weitgehend vibrationsfrei. Um die Abbildungsqualität der Optik optimal ausnutzen zu können, ist eine sehr feine und genaue Fokussierung notwendig. Nur wenn das Bild auf rund 1/100-tel Millimeter genau scharfgestellt ist, werden alle Bilddetails sichtbar. Aus diesem Grund hat der neue Newton einen Hightech-Okularauszug des US-Herstellers Moonlite erhalten. Dieser spielfreie Crayford-Auszug weist an der einen Seite ein kurzes, herkömmliches Fokussierrad auf, auf der anderen Seite ist eine längere Feinfokussierung angebracht, die eine Untersetzung von 1:8 enthält. Hiermit lassen sich alle Nuancen in der Feineinstellung erreichen und das Bild erhält die gewünschte Detailschärfe. Mit nur 37 mm Bauhöhe ist der Moonlite zudem der niedrigste am Markt erhältliche Okularauszug. Somit ist das Teleskop für visuelle Beobachtungen ebenso geeignet wie zur Anbringung eines Kameragehäuses bei der Astrofotografie. Mit seinem Öffnungsverhältnis von 1:4,6 ist das Fernrohr fotografisch sehr lichtstark und visuell noch für Weitfeldbeobachtungen von fast 1,5 Grad Bildfeld zu nutzen. Die 1610 mm Brennweite erlauben Vergrößerungen bis rund 700-fach, in der Praxis haben sich Vergrößerungen bis 460-fach (mit einem 3,5 mm Vixen LVW-Weitwinkelokular) als sinnvoll herIm Moment wird das neue Teleskop noch transausgestellt. Damit die Optik rasch ihre thermische Anpas- portabel eingesetzt, wird aber bald seinen Platz in der sung an die Außenluft erreicht und dann ihre ma- neuen Sternwarte in Huchenfeld finden. ximale Leistungsfähigkeit erreichen kann, ist das (bw) 22 BEOBACHTUNGSOBJEKTE Beobachtungsobjekte Der Himmelsanblick nach Süden am 1. Oktober 22 Uhr MESZ Der Sommerhimmel macht langsam aber sicher dem Herbsthimmel Platz. Können im September noch der Skorpion und Schütze früh am Abend beobachtet so wird es zunehmend schwieriger und Steinbock sowie Wassermann nehmen die Südposition ein. Hoch am Himmel kann man sich noch eine ganze Weile am Sommerdreieck erfreuen, aber auch dieses räumt den Himmel nach und nach für das Herbstviereck. Ganz tief im Süden sollte man einmal versuchen, die nicht so bekannten Sternbilder aufzusuchen. Wer entdeckt die Sterne des Mikroskops? Die südlichen Fische sind da schon etwas einfacher, nicht zuletzt wegen ihres Hauptsternes Formalhaut, der im Zenit immerhin so hell wäre wie Deneb, der Hauptstern im Schwan! Für den Feldstecher bieten sich jetzt einige sehr schöne Objekte wie der Kugelsternhaufen M15 im Pegasus oder auch noch der Hantelnebel M27 im Füchschen. Aber schon im Osten kommen weitere prächtige Objekte wie die Andromedagalaxie M31 oder M33 im Dreieck für das man allerdings einen sehr dunklen Himmel benötigt. Der ambitionierte Teleskopbeobachter sollte sich mal an den schwierigeren Objekten im Süden versuchen wie den Kugelsternhaufen M30 im Steinbock oder den Saturnnebel und den Helixnebel im Wassermann. Wer eine lange Nacht zur Verfügung hat kann dann den Abschluss schon mit dem Winterhimmel machen wie dem Orionnebel oder M1 im Stier. (mt) SPLITTER 23 Termine Veranstaltungen und Treffen 13. September 16. September 20. September 27. September 27. September 30. September 6. Oktober 11. Oktober 11. Oktober 18. Oktober 25. Oktober 1. November 3. November 8. November 15. November 22. November 1. Dezember 13. Dezember 20. Dezember 27. Dezember Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 21 Uhr) 4. Deutscher Astronomietag — Sonderveranstaltung auf der Sternwarte Bieselsberg (Beginn 16 Uhr) Beobachterstammtisch im Gasthaus Adler, Pforzheim-Huchenfeld (Beginn 20 Uhr) Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 21 Uhr) Öffentliche Führung der Pforzheimer Volkssternwarte Keplergymnasium (Beginn 21 Uhr) Beobachtunssamstag auf der Sternwarte Bieselsberg (Beginn 16 Uhr) Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld (Beginn 20 Uhr) Schwerpunktvortrag Aktuelle Marsforschung“ ” Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 21 Uhr) Öffentliche Führung der Pforzheimer Volkssternwarte Keplergymnasium (Beginn 21 Uhr) Beobachterstammtisch im Gasthaus Adler, Pforzheim-Huchenfeld (Beginn 20 Uhr) Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 21 Uhr) Öffentliche Führung der Pforzheimer Volkssternwarte Keplergymnasium (Beginn 20 Uhr) Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld (Beginn 20 Uhr) Schwerpunktvortrag Ein Teleskop für Bieselsberg“ ” Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 20 Uhr) Beobachterstammtisch im Gasthaus Adler, Pforzheim-Huchenfeld (Beginn 20 Uhr) Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 20 Uhr) Monatstreffen des AAP im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld (Beginn 20 Uhr) — kein Vortragsprogramm Öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Beginn 20 Uhr) Beobachterstammtisch im Gasthaus Adler, Pforzheim-Huchenfeld (Beginn 20 Uhr) keine öffentliche Führung auf der Volkssternwarte Nordschwarzwald (Winterpause) Astronomische Vorschau 23. September 10. Dezember 22. Dezember 6.03 Uhr: Sonne im Herbstpunkt; Tagundnachtgleiche Enge Begegnung von Merkur, Mars und Jupiter am Morgenhimmel 1.22 Uhr: Wintersonnenwende Splitter Mangelnde Bild–ung: Mars ist Schuld an Laut Bild war der Mars schuld daran, dass Deutschland diesen Sommer unter einer Sommerhitze. mörderischen Hitzewelle litt. Weil der kalte Mars Die Bild weiß mehr als alle Planetenforscher: Sie nämlich besonders weit von der Erde entfernt war, enthüllte, dass die brütende Juli–Hitze in Deutsch- konnte er die Erde nicht mehr so gut kühlen, land Folge einer speziellen Planetenkonstellation schrieb Bild. Dazu zitierte das Blatt Planetenforwar. 24 IMPRESSUM scher und Klimawissenschaftler, unter anderem auch den Berliner Geologen Ulrich Köhler, der für die öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR verantwortlich zeichnet. Köhler lieferte der Bild Argument Nummer eins: Auf dem Mars ist es viel kälter als auf der Erde, nämlich bis zu 150 Grad Celsius. Das stimmt sogar. Was uns das Blatt mit dem Zitat des DLR– Mitarbeiters aber sagen wollte: Je weiter von uns weg der Nachbarplanet seine Kreise zieht, desto weniger Wärme oder Kälte können die beiden Himmelskörper austauschen. Klingt logisch, ist aber leider hanebüchener Unsinn. Denn zwischen Mars und Erde fließt nichts, weder Wärme noch Wärmestrahlung. Einzig die vom Mars reflektierte Sonnenstrahlung erreicht die Erde — und selbst wenn sie ausreichen würde, unseren Planeten zu erwärmen, wäre der Effekt umso schwächer, je weiter weg der Mars ist. Nichts mit Klimaanlage, also. Und auch das zweite Argument könnte einleuchten, wenn es denn wirklich im Zusammenhang mit unserem Hitzeproblem genannt worden wäre. Die Bild hatte Gerhard Neukum vom Institut für Planetenforschung an der FU Berlin angerufen und zitierte ihn mit der Aussage, dass die Marsmasse auch einen gewissen Einfluss auf die Erdbahn- und damit auf ” den Wechsel heißer und kalter Phasen des Klimas“ habe. In welchem Zusammenhang Neukum das auch gesagt haben mag: Gemeint sind Zeiträume, die das Vorstellungsvermögen der Bild offenbar übersteigen. Stephan Gasselt, Stellvertreter von Neukum, fügt hinzu, dass eine Effekt ohnehin nur dann einträte, wenn sich an den immer wiederkehrenden Konstellationen von Erde, Mars und Sonne etwas grundlegendes ändert — zum Beispiel, wenn die Sonne sich zu einem roten Riesen aufbläht und dann wohl auch den Mars ins Schwitzen bringt. Aber das dauert eben noch ein paar Millionen Jahre. (ms) Impressum Die Astro–News erscheinen quartalsweise in einer Auflage von 150 Exemplaren und dienen zur Information von Mitgliedern, Freunden und Förderern des Astronomischen Arbeitskreises Pforzheim 1982 e. V. (AAP) Vereinsanschrift: Redaktion: Astronomischer Arbeitskreis Pforzheim 1982 e. V. Martin Tischhäuser z.Hd. Beate Freudenberger Silcherstraße 7 Jahnstraße 3 72218 Wildberg 75365 Calw-Stammheim Bankverbindung: Konto 19 12 100, Sparkasse Pforzheim (BLZ 666 500 85) Redakteure: Martin Tischhäuser (mt), Bernd Weisheit (bw), Martin Stuhlinger (ms), Werner Löffler (wl) Auflage: 150 Exemplare Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 18. November 2006 Der AAP im Internet: http://www.aap-pforzheim.de http://www.sternwarte-bieselsberg.de http://www.sternwarte-nordschwarzwald.de c 2006 Astronomischer Arbeitskreis Pforzheim 1982 e. V.