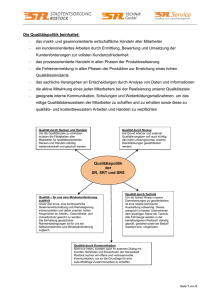

pdf in German

Werbung