Dokument_1.

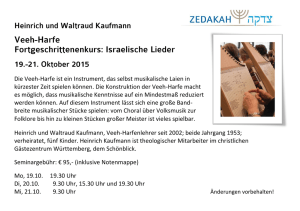

Werbung