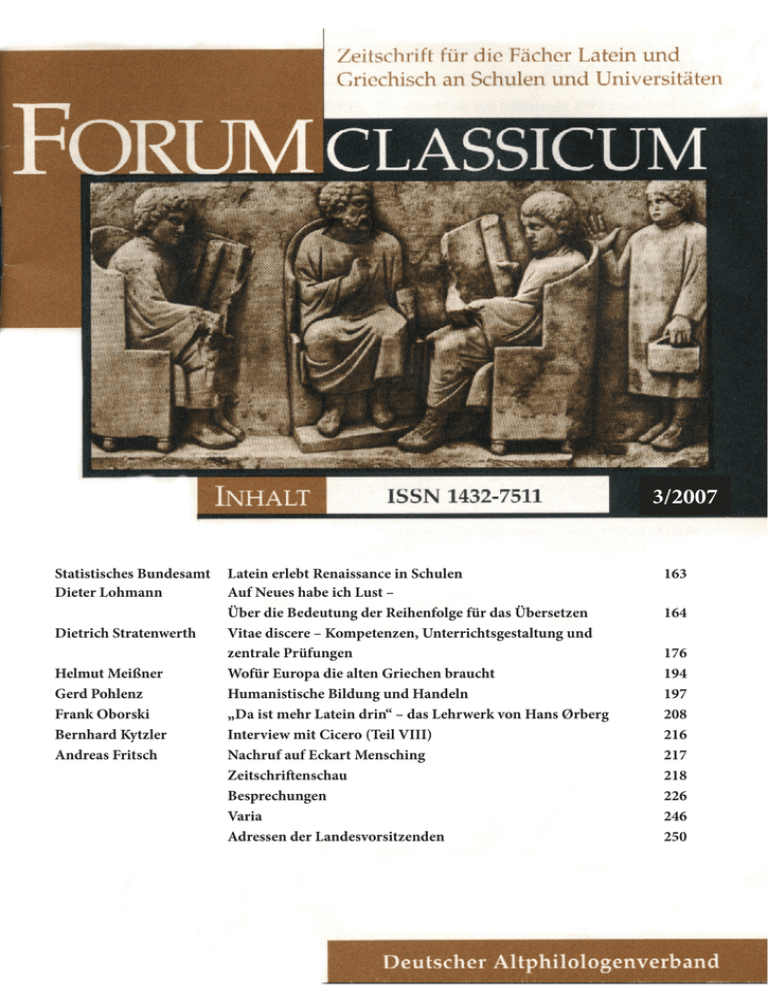

Statistisches Bundesamt Latein erlebt Renaissance in Schulen 163

Werbung