4 Ein Ausflug in die Quantenwelt - Wiley-VCH

Werbung

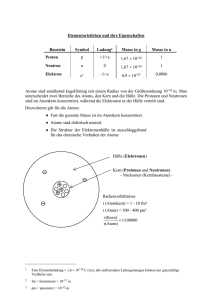

77 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Robert Löw und Tilman Pfau 4.1 Erste Schritte in der Quantenwelt Möchten Sie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen? Das geht nicht? Die Quantenwelt macht es möglich! Warum? Weil dort ein Teilchen zu einer Welle werden kann, die an vielen Orten gleichzeitig schwingt. Das widerspricht natürlich unserer Alltagserfahrung, denn jeder Versuch, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, muss scheitern. Materiewellen aber schaffen das problemlos. Sie können an vielen Orten gleichzeitig schwingen, wie zum Beispiel auch eine Wasserwelle prinzipiell nicht auf einen Ort beschränkt ist: Sie kann sich aufteilen und durch zwei Kanäle gleichzeitig fließen. Jedem Krimifan stellt sich sofort die Frage, ob damit der perfekte Mord möglich ist. Wenn sich ein potenzieller Mörder gleichzeitig am Tatort und woanders aufhalten könnte, hätte er doch ein unanfechtbares Alibi! Glücklicherweise erlaubt auch die Quantenmechanik nicht den perfekten Mord, selbst wenn sich ein verbrecherisches quantenmechanisches Teilchen tatsächlich an zwei Orten gleichzeitig aufhalten kann. Um nämlich einen Mord zu begehen, muss das Teilchen am Tatort in Wechselwirkung mit dem Opfer treten. Damit verrät es seinen Aufenthaltsort. Ein Quanten-Sherlock Holmes kann also aufatmen, denn aus der quantenmechanischen Welle wird durch diese Wechselwirkung, die Tat, notwendigerweise wieder ein klassisches und deshalb ortsgebundenes Teilchen, und das Alibi löst sich in Luft auf. Wie dieser Wandlungsprozess von räumlich verteilten Wellen zu ortsfesten Teilchen und wieder zurück vor sich geht, soll uns im Verlauf dieses Beitrags beschäftigen. Wo 78 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Abbildung 4.1. Eine Wasserwelle kann durch zwei Kanäle gleichzeitig fließen. In der Quantenwelt kann das auch ein einzelnes Atom. findet der Übergang zwischen der Quantenmechanik und der klassischen Welt statt? Ist es der Mord selbst, durch den sich der Täter verrät, ist es das Opfer, das den Täter an einen bestimmten Ort zwingt, oder ist es die Umwelt, die den Mord beobachtet und dabei den Tatort feststellt? Hier kommt das Konzept der Verschränkung ins Spiel. Wie wir sehen werden, ist Verschränkung ein ganz alltägliches, überall gegenwärtiges Phänomen. Sie ist die Basis dafür, dass unsere Erfahrung ungeachtet der quantenmechanischen Natur der Materie durch klassische Erscheinungen geprägt ist. Unsere Welt ist also natürlicherweise eine verschränkte Welt. Verschränkung kommt um uns herum in einer solchen Fülle vor, dass die Kontrolle darüber zunächst völlig aussichtslos erscheint. Die Herausforderung für die Wissenschaft besteht heute aber gerade in der kontrollierten Erzeugung und Manipulation von Verschränkung in überschaubaren Systemen. Damit könnte es gelingen, in die unglaubliche Komplexität der Quantenwelt einzudringen und sich ihre Merkwürdigkeiten zu Nutze zu machen. Beispiele dafür sind der Quantencomputer, die Quantenkryptographie und die Quantenteleportation, deren klassische Gegenstücke, sofern überhaupt vorhanden, in vielerlei Hinsicht weniger leistungsfähig sind. 4.2 Zur Historie der Quantentheorie Vor hundert Jahren war eine Welt, in der sich Materie wellenartig verhält oder ein Objekt gar an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein scheint, noch gar nicht denkbar. Die Physik, im wesentlichen bestehend aus der Mechanik und der Elektrodynamik, befand sich im besten Einklang mit der Natur, wie sie täglich sichtbar und erfahrbar war. Alle Probleme der Physik schienen gelöst; die noch unerklärbaren Phänomene sollten, so meinte 4.2 Zur Historie der Quantentheorie 79 man, durch eine konsequentere Anwendung der klassischen Naturgesetze früher oder später zu entschlüsseln sein. Der Kanon der Physik schien abgeschlossen. Diese letzten, scheinbar kleinen Probleme wollten sich jedoch trotz heftiger Bemühungen nicht in Wohlgefallen auflösen. Es war das Verständnis des Farbspektrums eines hitzeglühenden Körpers, das eine völlig neue Richtung aufzeigte. Die Lösung dieses Problems führte Max Planck im Jahre 1900 zur Quantentheorie, die uns bis heute in Atem hält. Planck stellte dabei die Bedingung auf, dass Licht nicht in beliebig kleinen Energiepaketen, sondern nur in Form von Energiepaketen endlicher Größe – den Photonen – abgestrahlt werden kann. Mit seiner Lösung war Planck ursprünglich gar nicht zufrieden, so dass er eine Größe h einführte, die er zunächst als Hilfsgröße bezeichnete. Eben diese Hilfsgröße h, die ein einzelnes Energiepaket symbolisiert und heute als Planck’sches Wirkungsquantum bekannt ist, gilt als das Kernstück der Quantentheorie. Zur gleichen Zeit wurden Atommodelle entwickelt, die ebenfalls nicht in den Rahmen der klassischen Physik passten. Der grundsätzliche Aufbau des Wasserstoffatoms (aus Kern und Elektron) zum Beispiel war schon lange bekannt. Auch Masse und Ladung der einzelnen Bestandteile konnte man schon recht genau bestimmen. Da die zwischen Elektron und Kern wirkende Anziehungskraft in ihrer mathematischen Form exakt derjenigen zwischen Sonne und Erde entspricht, konnte man sich die Bewegung der Elektronen auf Ellipsenbahnen um den Kern ohne große Schwierigkeiten vorstellen. Die Elektrodynamik und die Mechanik waren als hieb- und stichfeste Theorie anerkannt; warum das Wasserstoffatom stabil ist, konnte sie aber nicht erklären. Ein Elektron auf einer elliptischen Bahn ist nichts anderes als ein Sender, der ständig Energie abstrahlt. Dies führt dazu, dass das Elektron innerhalb kürzester Zeit in den Kern stürzen muss. Den Ausweg aus diesem Dilemma – Wasserstoffatome sind bekanntlich stabil – lieferte der revolutionäre Ansatz der Quantenmechanik. Die Quantenmechanik wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt und bewirkte eine der großen Revolutionen des naturwissenschaftlichen Weltbildes. Für ihre Entdecker war sie der Schlüssel für viele ungelöste physikalische Phänomene, ihre Gegner taten sie als blanken Unsinn ab. Nicht nur Außenstehende, sondern auch anerkannte Physiker hielten sie für obskur, unverständlich oder gar falsch. Die Verfechter der Quantenmechanik versuchten die Theorie in den berühmt gewordenen Gedankenexperimenten – heute würde man sie als virtuelle Experimente bezeichnen – zu erfassen. Reale Versuche scheiterten zu dieser Zeit oftmals an den zur Verfügung stehenden Experimentiertechniken. Teilchen, die an zwei Orten gleichzeitig sein können, Materie, die sich wie Wellen verhält, Teilchen, die weit voneinander entfernt sind, aber vom Zustand des jeweils anderen „wissen“: Inzwischen sind solche geheimnisvollen theoretischen Konstrukte in experimentellen Aufbauten verwirklicht worden, und man stellte fest, dass die erstaunlichen Vorhersagen mit all ihren Widersprüchen tatsächlich zutrafen. Handelt es sich also wirklich um Widersprüche? Wie kann etwas an zwei Orten gleichzeitig sein? Wir empfinden die Gesetze der Quantenmechanik als widersprüchlich, da sie mit unserer alltäglichen Erfahrungswelt unvereinbar zu sein scheinen. Die Wirkung der Naturgesetze erleben wir Tag für Tag mit unseren Sinnen und bauen daraus ein eigenes Gebäude an Erfahrungswerten auf. So erscheint uns das Newton’sche 80 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Gesetz der Schwerkraft sofort plausibel: Fällt ein Apfel vom Baum, wird die Gravitationskraft für unser Auge sichtbar. Dass sich die Erde um die Sonne dreht, ist schon etwas komplizierter zu verstehen, aber nach kurzer Überlegung ebenso einsichtig. Hilfreich ist es vielleicht, wenn man sich diese Situation am Beispiel eines Kettenkarussells veranschaulicht: Zentrifugalkraft und Gravitation halten sich gerade die Waage. Diese Effekte, die wir in der Natur beobachten können, werden als klassisch bezeichnet, in dem Sinne, dass sie mit Hilfe der klassischen Mechanik und Elektrodynamik erfaßt werden können. Um die Quantenmechanik zu verstehen, müssen wir diese klassische Welt jedoch verlassen. Ein Elektron, das in der Quantenwelt um einen Kern „kreist“, kann sich an mehreren Orten gleichzeitig befinden. In der klassischen Welt (Sonne und Erde) ist dies anders: Die beteiligten „Teilchen“ (Himmelskörper) sind zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Ort festgelegt. Ein Elektron, das in der Quantenwelt an einen Kern gebunden ist, wird durch eine Materiewelle beschrieben, die um den ganzen Kern verteilt schwingt, sich also an vielen Orten aufhält. Diese Eigenschaft ist als abstraktes Bild nicht so einfach zugänglich. Aber hielten es die Menschen vor noch gar nicht so langer Zeit nicht auch für unvorstellbar, dass sich die Erde um die Sonne drehen sollte? Wo wird die Quantenwelt nun für uns sichtbar? In Experimenten ist es inzwischen möglich, den Wellencharakter der Materie bildlich zu erfassen. Abbildung 4.2 zeigt ein Elektron, das als Welle in einer Art mikroskopischer Badewanne herumschwappt. Dass sich selbst ganze Atome und Moleküle wie eine Welle verhalten, kann man mit Hilfe eines Atominterferometers zeigen. Wellen haben die charakteristische Fähigkeit, Abbildung 4.2. Links sehen wir ein klassisches Teilchen, zum Beispiel eine Billardkugel auf einem runden Billardtisch. Stößt man die Kugel an und vernachlässigt die Reibung, wird die Kugel nach sehr vielen Reflexionen an der Bande einmal über jede Stelle des Tisches rollen. Zu jedem Zeitpunkt wird sich die Kugel sicher genau an einem bestimmten Ort auf dem Tisch befinden. Rechts sehen wir dasselbe System, nur wurde der Billardtisch hundertmillionenfach verkleinert. Die „Bande“ besteht aus 74 Eisenatomen, die auf einer sehr ebenen Kupferoberfläche aneinandergereiht wurden. Mit einem Atomkraftmikroskop ist es möglich, einzelne Atome zu erkennen, aufzuheben und an einer bestimmten Stelle wieder abzusetzen. Die Billardkugeln sind in diesem Fall Elektronen. Die Aufnahmen machen die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen an einem bestimmten Ort sichtbar: Je größer die Erhebung, desto größer ist die Elektronendichte. Die wellenartige Struktur im Inneren des Eisenringes zeigt, dass die Elektronen nicht mehr genau eine mögliche Position einnehmen, sondern über den ganzen „Tisch“ verteilt sind – allerdings nicht überall mit gleicher Wahrscheinlichkeit (Quelle: www.almaden.ibm.com/vis/stm/). 4.2 Zur Historie der Quantentheorie 81 miteinander zu interferieren. Mit einem Atominterferometer kann man die Interferenz von Materiewellen sichtbar machen.1 Dazu muss man allerdings verstehen, was Interferenz bedeutet. Interferenz ist ein Effekt, der bei der Überlagerung mindestens zweier Wellen auftritt. Die Wellen können sich gegenseitig verstärken (konstruktive Interferenz) oder auslöschen (destruktive Interferenz). Die Sichtbarkeit oder der Kontrast der entstehenden Interferenzstreifen ist ein Maß dafür, wie stark der Wellencharakter der ursprünglichen Einzelwellen ausgeprägt ist. Um Interferenzstreifen an materiellen Teilchen beobachten zu können, muss man zunächst zwei interferenzfähige Wellen erzeugen. In einem Atominterferometer, (siehe Abbildung 4.4), werden Atome auf einen Doppelspalt geschossen. Das Interferometer selbst besteht im Prinzip aus einer Blende mit zwei kleinen Öffnungen und einem Schirm zum Nachweis der Atome. Von links erreicht ein einzelnes Atom den Doppelspalt als ebene Welle. Nun passiert ein und dasselbe Atom beide Spalte gleichzeitig, wie es zum Beispiel auch eine Wasserwelle tun würde. Hinter der Blende breitet sich von beiden Spalten ausgehend je eine Kugelwelle aus. So entstehen zwei Wellen, die interferieren können. Es erscheint zunächst etwas ungewöhnlich, dass ein Atom mit sich selbst interferieren kann, aber die Quantenmechanik macht es möglich. Auf dem Schirm allerdings registriert man wieder ein einzelnes, „punktförmiges“ Atom. Das Teilchen verteilt sich also nicht gleichmäßig zu einem Interferenzmuster, sondern es müssen erst viele Atome den Doppelspalt passiert haben, bis man ein Muster erkennt. Abbildung 4.3. Konstruktive und destruktive Interferenz. Gezeigt sind Überlagerungen zweier ebener Wellen (Wellen mit gerader Wellenfront). Je nach ihrer Lage relativ zueinander verstärken die Wellen einander oder löschen einander aus. Die Interferenz erkennt man links als vertikale Modulation (fast waagerechte Streifen). Das Muster ist jedoch sehr empfindlich auf kleine Änderungen der Phasenlage einer der beiden Wellen. In der Mitte wurde eine einzelne Wellenfront um nur eine halbe Wellenlänge versetzt. Damit verschiebt sich auch die Position des Interferenzmusters um eine halbe Wellenlänge. Wenn die Verschiebung von Wellenberg zu Wellenberg stärker variiert, verschwinden die Interferenzstreifen gänzlich. 1 Vergleiche Kap. 1.3. 82 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Nun möchte man natürlich wissen, ob das Atom tatsächlich durch beide Spalte gleichzeitig hindurchflog. Dazu verschließen wir zunächst einen der beiden Spalte. Die Atome können also mit Sicherheit nur den anderen Spalt passieren. Das Interferenzmuster verschwindet! Das ist leicht einzusehen, da an einem Spalt nur eine Kugelwelle entsteht und nicht zwei. Nun lassen wir das Atom durch den Doppelspalt fliegen und versuchen unmittelbar hinter der Blende herauszufinden, welchen Spalt es passierte. Dazu justieren wir einen Laser knapp hinter der Blende, um die Atome durch Fluoreszenz beobachten zu können. Wieder verschwindet das Interferenzmuster! Man hat zwar zunächst zwei Kugelwellen, sobald man aber nachsieht, wo sich ein Atom befindet, zwingt man dieses, sich zu einem Ort zu bekennen. Damit wird es wieder zu einem lokalisierten Teilchen, das keine Interferenz mehr zeigen kann. Dieser Vorgang wird in der Quantentheorie als Messprozess bezeichnet. Ein Quantensystem kann sich so lange in mehreren Zuständen gleichzeitig befinden, bis man versucht, seinen Zustand tatsächlich festzustellen. In diesem Moment verändert sich die Wellenfunktion so, dass das System nur einen der verfügbaren Zustände einnimmt. Deshalb ist auch der prefekte Quantenmord unmöglich: In dem Moment, wenn der Täter zu Werke geht, tritt er in Wechselwirkung mit dem Opfer und wird am Tatort lokalisierbar. Führt man dasselbe Experiment auf makroskopischer Skala aus, indem man zum Beispiel Billardkugeln durch ein entsprechend großes Gitter schießt, erhält man einfach eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln. Wieso verhält sich also das mikroskopische Teilchen wie eine Welle, makroskopische Billardkugeln hingegen nicht? Betrachtet man die Einheiten des Planck’schen Wirkungsquantums h, dann stellt man fest, dass h ein Produkt aus Heliumatome Treffer/Punkt Abbildung 4.4. Atominterferometer. Hier wurde ein Strahl aus Heliumatomen durch einen Doppelspalt geschickt (links). Jeder einzelne Spalt ist die Quelle einer Materiewelle. Die beiden entstehenden Materiewellen können konstruktiv oder destruktiv interferieren. Der Strahl wurde nun so weit abgeschwächt, dass immer nur ein einzelnes Atom unterwegs ist. Interferenz entsteht bei der Überlagerung zweier Materiewellen; detektiert werden aber immer einzelne Teilchen als Punkte auf dem Schirm. Erst mit der Statistik vieler durchgegangener Atome erkennt man die typische Streifenstruktur (rechts). 4.2 Zur Historie der Quantentheorie 83 einer Länge, einer Masse und einer Geschwindigkeit ist. Nun ist der Zahlenwert von h extrem klein; er lässt sich experimentell zwar sehr genau bestimmen, fällt aber verglichen mit der Länge, Masse und Geschwindigkeit uns umgebender Objekte kaum ins Gewicht. Um die Quantenwelt sichtbar zu machen, untersucht man deshalb sinnvollerweise sehr kleine, sehr leichte und am besten auch sehr langsame Objekte. Besonders geeignet sind zunächst elementare Teilchen wie Elektronen, die um ein Vielfaches leichter sind als Atome. Anstatt Elektronen mit den besten Mikroskopen der Welt zu beobachten (siehe Abbildung 4.2), kann man aber auch versuchen, die Quantenmechanik auf größeren Skalen sichtbar zu machen. Der Wellencharakter von Atomen lässt sich inzwischen mit einem normalen Lichtmikroskop beobachten, vorausgesetzt, die Atome sind kalt genug. Das Planck’sche Wirkungsquantum ist, wie wir gesehen haben, auch proportional zur Geschwindigkeit, die ihrerseits mit der Temperatur der Teilchen zusammenhängt. Um in die Quantenwelt zu gelangen, muß man die Atome also stark abbremsen. Wird die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen in einem Gas herabgesetzt, so sinkt die Temperatur des Gases. Gelingt es, die Teilchen so weit abzubremsen, dass das Produkt aus Masse, Geschwindigkeit und räumlicher Ausdehnung der Planck’schen Konstante vergleichbar wird, dann werden die Quanteneigenschaften sichtbar. Auskunft über die Wellenlänge eines Teilchens gibt die de-Broglie-Beziehung λ ∝ h2 mT . (4.1) Je kleiner die Masse m oder die Temperatur T des Teilchens ist, desto größer ist seine Wellenlänge λ (h ist wieder das Planck’sche Wirkungsquantum). Die jüngsten Fortschritte in der Erzeugung von ultrakalten Atomen spielen hier eine besonders wichtige Rolle. Erst die Entwicklung gänzlich neuartiger „Kühlschränke“ trieb die Forschung an makroskopischen Quantensystemen mit ungewöhnlichem Tempo voran. 4.3 Kühltechniken und Atomlaser Wie oben erläutert wurde, bietet die Reduktion der Teilchengeschwindigkeit einen wichtigen Zugang zur Quantenwelt. Die Bewegungsenergie der Teilchen eines Gases (und damit dessen Temperatur) hängt quadratisch von ihrer mittleren Geschwindigkeit ab. Ein um den Faktor vier kälteres Gas enthält also im Mittel halb so schnelle Teilchen. Kühlt man ein Gas von Raumtemperatur (rund 300 Kelvin) um den Faktor 108 auf 3 Mikrokelvin ab, so werden die Teilchen um den Faktor 104 langsamer. Gleichzeitig wird natürlich ihre Materiewellenlänge um diesen Faktor größer (siehe Gleichung 4.1). Die Welleneigenschaften lassen sich dann bereits mit einem einfachen Lichtmikroskop beobachten. 84 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Nobelpreis 1997 Chu Cohen-Tannoudji Phillips Abbildung 4.5. Der Nobelpreis für Physik 1997 wurde an die Amerikaner S. Chu und W. D. Phillips sowie den Franzosen C. Cohen-Tannoudji für ihre bahnbrechenden Studien zur Laserkühlung vergeben. Derart kalte Gase kann man jedoch nicht mit herkömmlichen Techniken erzeugen. Im Alltag nehmen wir schon eine Abkühlung um wenige Prozent, wie sie etwa Küchenkühlschränke bewirken, sehr deutlich wahr. Für größere Temperatursprünge sind aber besondere Kühlschränke erforderlich. Etwa um den Faktor 4 (bezogen auf die Raumtemperatur) kann man mit flüssigem Stickstoff kühlen, etwa um den Faktor 100 mit flüssigem Helium. Perfektioniert man die Heliumtechnik in sogenannten Entmischungskryostaten, so gelangt man immerhin bis in den Millikelvin-Bereich. Das ist jedoch schon mit einem enormen apparativen Aufwand verbunden. Umso mehr Aufsehen erregte die Entwicklung der Laserkühlung. Mit ihr konnte man auf Anhieb in den MikrokelvinBereich vorstoßen. Das Prinzip der Methode ist zunächst verblüffend. Beleuchtet man Gas, das in einer Vakuumkammer eingefangen ist, mit einem Laser, so kühlt es sich innerhalb einiger tausendstel Sekunden auf wenige Mikrokelvin ab. Wenn wir dagegen einen Finger in einen Laserstrahl halten, verbrennen wir uns bestenfalls – und Laserstrahlen werden bekanntlich auch zum Schweißen eingesetzt! Wie kann dann ein Laser kühlen? Um dies zu verstehen, müssen wir die Wechselwirkung zwischen den Atomen und dem Licht genauer untersuchen. Durch Einstrahlung von Licht können Atome aus dem Grundzustand in angeregte Zustände versetzt werden, wobei sie Energie in Form eines Lichtquants aus dem Strahl absorbieren. Beim Zusammenstoß mit diesem Photon findet außerdem ein Impulsübertrag auf das betreffende Atom statt, wodurch sich dessen Geschwindigkeit ändert. Auf eine Absorption von Licht folgt immer eine Emission. Ausgesendet wird das Licht aber in eine zufällige Richtung, was sich im Mittel nicht als Geschwindigkeitsänderung der Teilchen bemerkbar macht. Nach der Emission ist das Atom wieder im Grundzustand und kann von neuem ein Photon aus der Beleuchtungsrichtung absorbieren. Die auf die Atome insgesamt wirkende Kraft entspricht einer Impulsänderung pro Zeiteinheit, ist also direkt proportional zur Absorptions- und Emissionsrate. Die Emissionsrate ist für eine bestimmte Atomsorte immer gleich. Um also mit der Lichtkraft vorzugsweise die schnel- 4.3 Kühltechniken und Atomlaser 85 len Atome ein wenig abzubremsen und die langsamen in Ruhe zu lassen, muss man die Absorptionsrate beeinflussen. Sie wird umso größer, je genauer die Lichtfrequenz mit der Eigenfrequenz des Atoms übereinstimmt. Bei der Laserkühlung verwendet man nun absichtlich einen Laser, dessen Frequenz nicht genau auf der Resonanzfrequenz der Atome liegt, sondern etwas darunter. Ein ruhendes Atom wird dadurch nicht effizient angeregt. Bewegt sich das Atom aber auf die Lichtquelle zu, so verschiebt sich aus seiner „Sicht“ die Frequenz des Lichts geringfügig nach oben, also in Richtung der Resonanzfrequenz. Diesen sogenannten Dopplereffekt kennen wir aus dem Alltag: Der Sirenenton eines Krankenwagens erscheint uns höher, wenn das Auto auf uns zukommt, und tiefer, wenn es von uns wegfährt. Auf diese Weise erreicht man, dass Atome, die sich auf die Lichtquelle zubewegen, das Licht effektiver absorbieren können als die Atome, die sich in alle anderen Richtungen bewegen. Die entgegenkommenden Atome werden gleichzeitig besonders effektiv abgebremst, denn der Impuls der ankommenden Photonen ist ihrer Bewegungsrichtung entgegengesetzt. Darin liegt das Geheimnis der Laserkühlung. Schickt man nun aus allen drei Raumrichtungen je ein Paar gegenläufiger Laserstrahlen auf eine Atomwolke, so können sich die Atome nicht mehr aus der Ruhelage herausbewegen – sonst würden sie sofort von einem Laserstrahl erfasst und zum Stillstand gebracht. Natürlich hat auch diese sogenannte Dopplerkühlung ihre Grenzen (bei etwa 100 Mikrokelvin), deren Ursachen im Wesentlichen durch den zufälligen Emissionsprozess begründet sind. Mit noch trickreicheren Anordnungen, die auch die Polarisation des Lichts ausnutzen, lassen sich Temperaturen von wenigen Mikrokelvin erreichen. Die Atome bewegen sich dann nur noch um einige Zentimeter pro Sekunde. a) c) b) Abbildung 4.6. Laserkühlung. (a) Ein heißes, also schnelles Atom fliegt von rechts nach links. Die Geschwindigkeit ist dabei durch die Länge des Pfeils dargestellt. Von links kommt ein Laserstrahl (Wellenlinie). Die Photonen im Lichtfeld des Lasers haben einen konstanten Impuls, der bei der Absorption des Photons auf das Atom übertragen wird (b). Nun hat das Atom eine kleinere Geschwindigkeit, befindet sich jedoch in einem elektronisch angeregten Zustand. Die Anregungsenergie gibt das Atom wiederum in Form eines Photons an seine Umgebung ab, dann kann es erneut ein Photon absorbieren. Die Emission erfolgt jedoch spontan und in zufälliger Richtung (c), so dass sich der Impuls, der dabei auf das Atom übertragen wird, nach vielen Absorptions- und Emissionszyklen zu null mittelt. Einen Beitrag liefert lediglich noch der Impulsübertrag bei der Absorption, da er stets aus der gleichen Richtung kommt. Effektiv wird das Atom also abgebremst. 86 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Nur wenn man es perfekt von der Umwelt isoliert, kann man ein Gas derart abkühlen. Jeder Kontakt mit einer (vergleichsweise) „heißen“ Wand eines Thermosbehälters würde das Gas sofort wieder aufheizen, selbst flüssiges Helium ist tausendmal heißer als solche Atome. Als Isolationsschicht kommt zum Beispiel ein Magnetfeld in Frage. Zwischen zwei starken Magneten schwebend, können Gase in einer Vakuumkammer minutenlang gehalten werden, ohne nennenswert wärmer zu werden. Diese Zeit steht für Experimente zur Verfügung. Sollten Gase bei so tiefen Temperaturen aber eigentlich nicht gefrieren? Tatsächlich würde das passieren, wenn man dem Gas genügend Zeit ließe. In der Regel ist die Dichte des Gases jedoch so gering, dass sich auf dem Weg zum festen Körper nur sehr langsam Moleküle bilden, die die Falle verlassen. Die Laserkühlung bewirkt eine Schockfrostung, und man erhält ein stark unterkühltes Gas. Bei Temperaturen von wenigen Mikrokelvin beträgt die Materiewellenlänge bereits Bruchteile eines Mikrometers. Damit ist die Experimentierkunst aber noch nicht am Ende. Hält man nämlich die kalte Atomwolke in einer Magnetfalle fest, so kann man sie weiter abkühlen, indem man einfach die „heißesten“ Atome „verdampfen“ lässt. Das Prinzip entspricht dem Abkühlen einer Tasse Kaffee: Wir blasen den Dampf weg und entfernen damit überdurchschnittlich heiße Wassermoleküle, wodurch die durchschnittliche Temperatur der zurückbleibenden Wassermoleküle abnimmt. Mit dieser Verdampfungskühlung lassen sich Gase bis auf einige Nanokelvin oder darunter abkühlen. Die Materiewellenlänge ist dann im zweistelligen Mikrometerbereich angekommen. Spätestens jetzt ist es nicht mehr schwierig, die Welleneigenschaften direkt mit einem optischen Mikroskop zu beobachten. In der Quantenwelt unterscheidet man zwei grundlegende Sorten von Teilchen, die Bosonen und die Fermionen. Die Details dieser Unterteilung, die auf Symmetrieeigenschaften der Wellenfunktionen beruhen, spielen an dieser Stelle keine Rolle; es genügt uns, folgendes zu wissen: Bei tiefen Temperaturen verhalten sich Bosonen und Fermionen völlig unterschiedlich. Im Gegensatz zu Fermionen können Bosonen gemeinsam das tiefst liegende verfügbare Energieniveau besetzen. Kühlt man daher ein Gas, das nur aus Bosonen besteht, auf die oben beschriebene Weise ab, so schließen sich bei einer bestimmten Temperatur alle Teilchen zu einem einzigen großen symmetrischen Wellenzustand zusammen. Handelt es sich um mehrere Millionen Atome, so spricht man von einem Bose-Einstein Kondensat. Für die erste experimentelle Realisierung eines Bose-Einstein-Kondensats in atomaren Gasen wurde 2001 der Nobelpreis für Physik an E. Cornell, W. Ketterle und C. Wieman vergeben (Abbildung 4.7). Wie wir gesehen haben, können einzelne Atome mit sich selbst interferieren. Auch eine Riesenmateriewelle, gebildet aus vielen im gleichen Zustand befindlichen Bosonen, müßte also mit sich selbst interferieren können. Forscher haben ein einzelnes Bose-Einstein-Kondensat mit einem Laser in zwei Teile „zerschnitten“. Diese Teilkondensate kann man zur Interferenz bringen wie Kugelwellen, die beim Durchgang von Atomen durch einen Doppelspalt entstehen: Schaltet man plötzlich die Magnetfalle ab und lässt die Kondensate frei expandieren, beginnen sich die beiden Teile zu überlappen, und Regionen kon- 4.3 Kühltechniken und Atomlaser 87 Nobelpreis 2001 Cornell Ketterle Wieman Abbildung 4.7. Der Nobelpreis für Physik 2001 ging an E. Cornell, W. Ketterle und C. Wieman für die erste experimentelle Realisierung eines Bose-Einstein-Kondensats in atomaren Gasen. struktiver und destruktiver Interferenz werden sichtbar. In Abbildung 4.8 ist deutlich eine Streifenstruktur zu erkennen, wie sie uns beim Atominterferometer begegnet ist. Ein den Bose-Einstein-Kondensaten verwandtes System ist der normale optische Laser. Alle Photonen im Laserstrahl haben die gleiche Frequenz und eine bestimmte Phasenbeziehung zueinander – sie besetzen also auch in großer Zahl einen einzigen Wellenzustand. Der Unterschied besteht nun darin, dass das Bose-Einstein-Kondensat in einer Falle ruht, während sich die Laserstrahlung räumlich ausbreitet. Analog zum optischen Laser kann man aber einen Materiewellenlaser verwirklichen. Hierzu bohrt man ein Loch in die Falle, die das Bose-Einstein-Kondensat einschließt, und lässt die Atome „herausfließen“. Im Kondensat und folglich auch im ausgekoppelten Strahl sind die Atome alle phasengleich. Inzwischen wurde eine Vielzahl optischer Elemente für Materiewellen entwickelt, die in ihrer Funktionsweise analog zu ihren für Licht konstruierten Gegenstücken sind. Es gibt auch für Materiewellen Spiegel, Linsen, Strahlteiler, Wellenleiter und Verstärker, und man kann im Prinzip alle klassischen optischen Experimente mit Materiewellen durch- Abbildung 4.8. Interferenz von zwei Bose-Einstein-Kondensaten. Ein einzelnes Bose-Einstein-Kondensat wurde mit einem Laser in zwei Teile zerschnitten. Die beiden Kondensate (links) dehnen sich jeweils über ungefähr 0,1 Millimeter aus. Entlässt man nun die Kondensate aus der Falle, beginnen sie sich auszubreiten und zu überlagern. Im Überlagerungsbereich kommt es zur Interferenz zwischen den beiden Materiewellen; das Interferenzmuster ist rechts abgebildet. (Photos: Science, 31. Januar 1997.) 88 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt führen. Der Vorteil der Materiewellenoptik gegenüber der Lichtoptik liegt in der unvergleichlichen Präzision der ersteren. Zum Beispiel basiert der zur Zeit empfindlichste Rotationssensor auf Materiewelleninterferenzen. Mit Materiewellen lassen sich aber auch die für die Quantenwelt typischen Phänomene anschaulich darstellen, indem man zum Beispiel die Gedankenexperimente der Großväter der Quantenmechanik nachbaut. 4.4 Kohärenz und Verschränkung Die Kohärenz und die Verschränkung von Zuständen sind wichtige Konzepte der Quantenmechanik und bilden die Grundlage für spektakuläre Anwendungen wie Quantenkryptographie und Quantencomputer. Im Labor blieb die Lebensdauer kontrolliert erzeugbarer verschränkter Zustände bisher relativ kurz, verglichen jedenfalls mit der Dauer von Rechenoperationen, die man zum Beispiel auf einem Quantencomputer ausführen will. Was verbirgt sich nun hinter den Begriffen Kohärenz und Verschränkung? Wie entsteht und verschwindet Kohärenz? Um auch dies zu verstehen, greifen wir noch einmal auf die interferierenden Wellen zurück. Sind unsere Wellen schön ausgeformt, so sehen wir – wie weiter oben am Beispiel des Doppelspalts diskutiert – am Schirm ein stabiles Interferenzmuster mit Regionen von Verstärkung oder von Auslöschung. Das Streifenmuster ist also stationär. Beginnt man nun, die eine Welle gegenüber der anderen zu verzögern, so verschiebt sich das Streifenmuster, und zwar genau um eine Streifenperiode, wenn die relative Verschiebung der Wellen genau eine Wellenlänge beträgt (siehe Abbildung 4.3). Variiert man diese relative Verschiebung nun in zufälliger Weise, so springt das Streifenmuster auf dem Schirm hin und her, bis man ein gemitteltes Streifenmuster sieht. Der Kontrast dieses Musters verschwindet bei zunehmender zufälliger Verschiebungslänge. Unser Interferenzbild am Doppelspalt entsteht nun aber aus vielen Einzelexperimenten. Ein Atom nach dem anderen wird durch den Doppelspalt geschickt. Ein klares Interferenzmuster erhält man nur, wenn alle Atome phasengleich sind – sonst versucht jedes Atom, ein eigenes Interferenzmuster aufzubauen. Die Summe der Einzelexperimente zeigt dann keine Interferenz mehr. Störungen der Phasenbeziehung können zum Beispiel auf dem Weg vom Doppelspalt zum Schirm erfolgen, wenn die Atome nicht gut genug von ihrer Umwelt isoliert sind. Unter Kohärenz versteht man also nichts anderes als die Fähigkeit, Interferenz zu erzeugen. Mit Dekohärenz bezeichnet man alle Prozesse, die diese beeinträchtigen.2 Quantenmechanische Wellen verlieren ihre Kohärenz nicht nur durch zufällige äußere Einflüsse, sondern auch durch jeden gezielten Versuch, ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Dabei tritt eine Verschränkung zwischen dem Quantenobjekt und dem Messgerät auf, an wel2 Siehe Kap. 8. 4.4 Kohärenz und Verschränkung 89 chem ein Beobachter zum Beispiel ablesen will, durch welchen der beiden Spalte ein Atom beim Doppelspaltexperiment geflogen ist. Wir wollen dies nun genauer diskutieren. Präpariert man ein Atom in einem Wellenzustand, der durch zwei Spalte (1 und 2) läuft, weiß man prinzipiell nicht, durch welchen Spalt das Atom tatsächlich geflogen ist (siehe Abbildung 4.9). Es wird aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit durch Spalt 1 oder Spalt 2 fliegen. Misst man den Ort des Atoms am Doppelspalt nach, so taucht das Atom zufällig verteilt mal an 1 und mal an 2 auf. Läuft die Materiewelle hingegen ohne Messung direkt weiter auf einen entfernten Schirm, zeigt die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Auftreffen des Atoms Interferenzstreifen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der das Atom an einer bestimmten Stelle des Schrims auftrifft, lässt sich also vorhersagen. (An völlig „dunklen“ Stellen wird es mit Sicherheit nie auftreffen.) Diese Vorhersage lässt sich aber nur prüfen, wenn man viele in gleicher Weise präparierte Atome durch die Spalte schickt und die Ereignisse auf dem Schirm aufsummiert. Die meisten Atome treffen auf den hellen, wenige hingegen auf den dunkleren Streifen des Interferenzmusters auf. Wir haben bereits erwähnt, dass eine Messung zur Lokalisierung von Atomen eine Störung der Welle und damit das Verschwinden des Interferenzmusters bewirkt.3 Um den Grund zu verstehen, verfolgen wir den Vorgang im Detail. Der Lichtstrahl, mit dem man das Atom hinter dem Doppelspalt beleuchtet, um herauszufinden, welchen Spalt das Atom passiert hat, kann nicht beliebig schwach sein: Mindestens ein Lichtquant muss durch das Atom abgelenkt werden, es enthält dann die Information über die Position. Beim Beleuchten wird also mindestens ein Photon am Atom gestreut. Dabei wird die vorher unbekannte Information über den Ort des Atoms auf das Photon übertragen. Es entsteht eine Verschränkung zwischen den Zuständen des Atoms und des Photons. Das bedeutet Folgendes: Wenn das Atom durch Spalt 1 kommt, dann wird auch das Photon von 1 aus emittiert und umgekehrt. Direkt nach dem Streuprozess – solange man das Photon noch nicht gemessen oder nachgewiesen hat – ist weder der Ort des Atoms noch der des Photons bestimmt, aber die beiden Orte sind miteinander verknüpft. Beobachtet man nämlich eines der beiden Teilchen an Spalt 1, dann weiß man mit Sicherheit, wo man das andere suchen muss. Diese Korrelation beschreibt man formal durch einen verschränkten Zustand. oder Abbildung 4.9. Beobachtet man ein an dem Atom am Doppelspalt gestreutes Photon, so kommt es vom oberen Spalt, wenn sich das Atom am oberen Spalt befand, beziehungsweise vom unteren Spalt, wenn sich das Atom dort befand. Durch die Kopplung der beiden Systeme, Photon und Atom, entsteht ein verschränkter Zustand. 3 Vergleiche Kap. 5.1. 90 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt Abbildung 4.10. Bertlmanns Socken. Korrelationen kommen sowohl in der klassischen als auch in der Quantenwelt vor. Sie sind sogar etwas sehr Alltägliches. Das Prinzip der klassischen Korrelation beschrieb J. Bell in seinem berühmten Beispiel von Bertlmanns Socken folgendermaßen. Dr. Bertlmann zieht, wie jedermann weiß, morgens stets ohne hinzuschauen eine rote und eine grüne Socke an. Zunächst ist aber völlig unklar, an welchem Fuß er die grüne bzw. die rote Socke trägt. Sobald jedoch ein Beobachter sieht, dass am linken Fuß eine grüne Socke sitzt, weiß er mit Sicherheit und ohne es gesehen zu haben, dass am rechten Fuß die rote Socke sitzt. Die „Messung“ erfolgt in dem Augenblick, wenn der erste Fuß sichtbar wird. Der Zustand der beiden Socken ist jedoch klassisch korreliert: Die rote Socke enthält (Orts-)Information über die grüne und umgekehrt. Das ist sehr einfach. Niemand würde hier etwas Mysteriöses vermuten. Ein verschränkter Quantenzustand zeigt aber unter bestimmten Bedingungen noch stärkere Korrelationen, als sie in der klassischen Welt möglich sind, denn hier besteht die Korrelation schon für die Wellenamplituden. Die Wahrscheinlichkeitskorrelationen ergeben sich aus den Betragsquadraten der Amplituden. Durch konstruktive Interferenz der korrelierten Wellenamplituden können sich stärkere Korrelationen ergeben als im klassischen Fall, in dem keine Interferenzen auftreten. Die Verschränkung zwischen Atom und Photon wird in dem Moment aufgehoben, in dem das Photon zum Beispiel gemessen (absorbiert) wird. Damit überträgt das Photon die Information über den Aufenthaltsort des Atoms an die Umwelt, das Atom ist lokalisiert, und das Interferenzmuster beziehungsweise die Kohärenz verschwindet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Verschwinden des Interferenzmusters zu erklären, zum Beispiel das mechanische Modell: Durch die Emission des Photons wird auf das Atom ein zufälliger Impuls übertragen, was zu einer zufälligen Bewegungsänderung, also 4.5 Neue Dimensionen in der Quantenwelt: Der Quantencomputer 91 Verzögerung der atomaren Welle führt. Das Interferenzmuster verschwimmt, für viele Atome gemittelt verschwindet es. Ein Maß für die Dekohärenz ist deshalb der Kontrast des Interferenzmusters. Was wir hier besprochen haben, gilt ganz allgemein: Ein komplexes System, das nicht von seiner Umwelt isoliert ist, wird ständig durch die Wechselwirkung mit dieser Umwelt verschränkt. Lichtstreuung ist nur einer Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen. In unserer klassischen Welt machen wir von der Information zwar keinen Gebrauch, trotzdem aber tritt Verschränkung um uns herum überall auf. Die damit verbundene Dekohärenz führt dazu, dass wir unsere Umgebung als klassische Welt erleben.4 Möchten wir die Quantenwelt erfahren und die Verschränkung kontrollieren, müssen wir Systeme präparieren, die perfekt von ihrer Umgebung abgeschieden sind. Dort lernen wir langsam, die Komplexität der Verschränkung zu beherrschen und für neue Anwendungen zu nutzen. 4.5 Neue Dimensionen in der Quantenwelt: Der Quantencomputer Computer umgeben uns im beruflichen und im privaten Leben. Der Fortschritt der Prozessortechnik hält uns alle in Atem. Obwohl die Funktion der Prozessoren hauptsächlich auf quantenphysikalischen Eigenschaften in Siliciumfestkörpern beruht, arbeiten sie klassisch: Sie verarbeiten die anfallenden Informationen in Form klassischer Bits (0 oder 1). Eine Leistungssteigerung kann unter diesen Bedingungen nur über höhere Taktraten, parallele Verarbeitung durch mehrere Prozessoren oder zunehmende Miniaturisierung erreicht werden. Aber der Leistungsfähigkeit solcher Computer sind natürliche Grenzen gesetzt. Eine Verkleinerung der Bauteile ist erstrebenswert, da sich die Information maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Je größer der Prozessor ist, desto mehr Zeit benötigen die Signale, um im Chip von Punkt A nach B zu kommen. Darum wird heute intensiv an innovativen Bauteilen, etwa einem Einzelelektronentransistor, gearbeitet. Information, die nur noch durch ein einzelnes Elektron repräsentiert wird, ist das Äußerste, was man erreichen kann. Diese Transistoren reagieren jedoch sehr empfindlich auf ihre Umgebung; ist das Elektron „verlorengegangen“, ist auch die gesamte Information unwiederbringlich dahin. Man muss solche Bauteile deswegen sehr gut von ihrer Umgebung, zum Beispiel benachbarten Elementen, isolieren, was ihre Größe wahrscheinlich auf die Längenskala einiger hundert Atome limitiert. Kleinere Bauelemente lassen sich prinzipiell nicht herstellen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, um die Leistungsfähigkeit von Computern zu steigern. Heutige Computer arbeiten mit einer sehr simplen Logik, wenn man sie etwa mit dem menschlichen Gehirn vergleicht. Eine Ursache besteht in der enormen Vernetzung 4 Vergleiche Kap. 8. 92 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt der Neuronen im Gehirn. In einem Computer werden stets zwei Bits durch eine logische Operation zu einem neuen Bit verknüpft, die einzelnen Rechenschritte werden wie am Fließband nacheinander abgearbeitet. Im Gehirn dagegen wird die Information vielfach verzweigt und kann somit parallel mit einer Vielzahl anderer Informationen in Wechselwirkung treten. Ein Gehirn arbeitet höchst nichtlinear. An solchen nichtlinearen Architekturen für klassische Computer wird inzwischen geforscht, wobei die ausgeprägte Komplexität dieser Systeme entsprechend große Probleme bereitet. Ein völlig neuer Ansatz auf dem Gebiet der Datenverarbeitung ist nun der Quantencomputer. Er rechnet nicht mehr mit den klassischen Bits 0 und 1, sondern mit quantenmechanischen Zuständen, wie wir uns anhand des folgenden Beispiels vor Augen führen wollen.5 In Analogie zu den Bits 0 und 1 benennen wir die Spalte eines Atominterferometers mit Zustand 0 bzw. Zustand 1. Die Materiewelle des Atoms kann, quantenmechanisch betrachtet, durch beide Löcher gleichzeitig fliegen. Der quantenmechanische Zustand des Atoms nach dem Spalt ist also manchmal weder 0 noch 1, sondern eine Überlagerung von beiden. Diese Zustände werden auch als Qubit bezeichnet. Grundsätzlich kommt zur Realisierung eines Qubits jedes Quantensystem in Frage, das aus zwei Zuständen besteht, die selektiv ansprechbar sein müssen. In Frage kommen zum Beispiel die elektronischen Anregungszustände ultrakalter Ionen oder Atome, Polarisationszustände von Photonen oder die Ausrichtung der magnetischen Dipolmomente von Elektronen oder Atomkernen. Es reicht aber nicht aus, die einzelnen Zustände kontrolliert erzeugen und abfragen zu können; außerdem muss es möglich sein, zwei Qubits kontrolliert zu verschränken und damit eine Rechenoperation auszuführen. Kontrollierte Verschränkung führt zu rasch anwachsenden Quantenkorrelationen, welche effizient zur Lösung komplexer Aufgaben eingesetzt werden können. Die Realisierung des Quantencomputers ist noch ein Wunschtraum, aber weltweit arbeiten verschiedene experimentelle und theoretische Gruppen an Konzepten und Implementierungen. Worin besteht aber nun der besondere Nutzen von Quantencomputern, wenn es sie denn einie Tages gibt? Betrachten wir hierzu einige Beispiele. Denken wir uns ein Telefonbuch mit 2 Millionen Einträgen. Die Aufgabe, zu einer gegebenen Telefonnummer den passenden Teilnehmer zu finden, würde mit einem klassischen Computer im Mittel etwa 1 Million Suchschritte erfordern. Ein Quantencomputer könnte diese Aufgabe in ungefähr 1414 Suchschritten erledigen, wenn die anfallenden Daten in einem quantenmechanischen Register gespeichert werden. Eine weitere mögliche Anwendung liegt im Bereich der geheimen Datenübertragung. Moderne Verschlüsselungsverfahren beruhen darauf, dass jeder klassische Computer zwar leicht das Produkt n zweier sehr großer Primzahlen p und q bilden kann, der umgekehrte Vorgang jedoch, nämlich das Auffinden der Primfaktoren einer Zahl n eine schwierige Aufgabe darstellt, die zudem exponentiell langwieriger wird, je größer n ist. Der klassische Computer probiert für jede einzelne Zahl aus, ob sie zufällig ein Teiler von n ist. Das 5 Siehe auch Kap. 6 und 7. 4.6 Ansätze für die Quanten-Hardware 93 dauert äußerst lange, und entsprechend sicher sind die Chiffrierschlüssel. Quantencomputer hingegen können mit Hilfe der Verschränkung bei solcherart komplexen Anwendungen klassischen Computern weit überlegen sein. Wird es also irgendwann einen Quantencomputer für den Hausgebrauch geben? Dazu ist zu sagen, dass die meisten Algorithmen, mit denen unsere heutigen Rechner arbeiten, durch einen Quantenalgorithmus nicht einfacher werden; es läßt sich also kaum Zeit einsparen. Für einige spezielle Probleme bietet ein Quantencomputer prinzipielle Vorteile. Die Entwicklung steckt aber noch in den Kinderschuhen, und man sollte auf Überraschungen gefasst sein. 4.6 Ansätze für die Quanten-Hardware Mittlerweile beschäftigen sich weltweit zahlreiche Expertengruppen theoretisch und experimentell mit der Realisierung von Quantencomputern.6 Auch erste Experimente zur Demonstration von Quantenalgorithmen wurden ausgeführt. Entscheidend ist hierbei, dass die Quantenteilchen (Qubits) gut von der Umwelt isoliert sind, um unkontrollierte Wechselwirkungen mit der Umgebung zu vermeiden. Am weitesten fortgeschritten sind dabei die Experimente mit Ionen, die durch elektrische Felder in einer Hochvakuumkammer gehalten werden. Sie sind dabei wie auf einer Perlenschnur aufgereiht platziert. Das Vakuum verhindert den Zusammenstoß mit Fremdatomen, der sofort die empfindlichen Verschränkungen zerstören würde. Als die beiden Niveaus der Qubits fungieren der Grundzustand und ein bestimmter angeregter Zustand der Atome. Das Schreiben und Abfragen der Information erfolgt über kurze Laserpulse. Wichtig für eine erfolgreiche Rechenoperation ist die kontrollierte Wechselwirkung zwischen zwei Qubits. Auch dies kann mit Hilfe von Laserpulsen erfolgen. Dabei wird die Schwingung der Ionen in der Falle gezielt durch den Rückstoß eines Photons angeregt. Ein benachbartes Ion wird dadurch ebenfalls angeregt und tritt seinerseits in Wechselwirkung mit dem zuerst angeregten Ion. Die dabei auftretende Verschränkung bewirkt genau die gewünschte Rechenoperation. Ein anderes bislang recht erfolgreiches System ist die kernmagnetische Resonanz an Molekülen. Hier sind die Qubits die verschieden Einstellmöglichkeiten der magnetischen Dipolmomente der Atomkerne. Die Adressierung erfolgt über geeignete Sequenzen von Radiofrequenzpulsen. Die Wechselwirkung zwischen zwei Qubits wird durch die Wechselwirkung der Kerne über die Elektronen des Moleküls vermittelt. Je nach Einstellung der Kernspins kann man die Wechselwirkung ein- oder ausschalten, somit kontrolliert Verschränkungen erzeugen und Rechnungen ausführen. Problematisch hierbei ist die Adressierung einzelner Moleküle. Normalerweise arbeitet die Methode mit einer sehr gro6 Vergleiche Kap. 6 und 7. 94 4 Ein Ausflug in die Quantenwelt ßen Anzahl identischer Moleküle, und die Messergebnisse entsprechen Mittelwerten. Es wird zur Zeit noch darüber diskutiert, inwieweit man hier von einem „echten“ Quantencomputer sprechen kann. Als drittes Beispiel seien die Quantencomputer auf der Basis von Festkörpern erwähnt. Sie sind erst in der Vorbereitung, werden aber wahrscheinlich bald eine wichtige Rolle spielen. Verschiedene Ansätze beruhen auf dem Josephson-Effekt in der Supraleitung oder auf sogenannten Quantenpunkten (künstlichen Atomen). Die Adressierung könnte wie bei einem gewöhnlichen Computer über Transistoren erfolgen. Das Problem liegt hier in der enorm kurzen Lebensdauer der Kohärenz. Um dies zu umgehen, versucht man bei extrem niedrigen Temperaturen zu arbeiten. Allerdings sind bis zur Realisierung noch viele Hürden zu überwinden. Entscheidende Fortschritte in dieser Richtung sollten vor allem mit Hilfe der Nanotechnologie möglich werden. 4.7 Grundlegende Fragen und Ausblick In Quantencomputern werden Bereiche der Quantenwelt ausgelotet, zu denen es bislang in Experimenten keinen Zugang gab. Daran knüpfen sich auch neue grundlegende Fragen: Welche Quantenalgorithmen können die Kapazität des Quantencomputers am besten ausnutzen? Inwieweit lassen sich sehr große Quantensysteme durch letztlich immer klassische Kontrollmechanismen „von außen“ gezielt beeinflussen? Ab wann wird die klassische Ansteuerung eines Quantencomputers so komplex, dass seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird? Diesen Fragen müssen wir uns stellen. Hier öffnet sich zu Beginn des neuen Jahrhunderts ein interdisziplinäres Arbeitsgebiet mit grundlegenden Fragen und vielversprechendem Anwendungspotential.