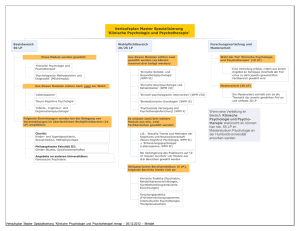

Dowload Posterabstracts - Workshop Kongress 2011 Berlin

Werbung