Wenn der Peso purzelt

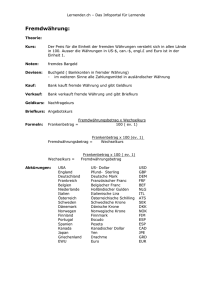

Werbung