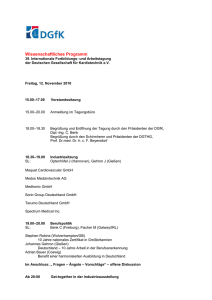

Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik

Werbung