Dynamik der Inanspruchnahme bei psychischen Problemen

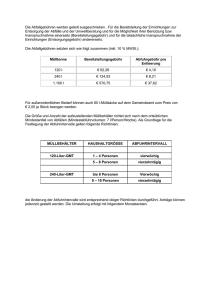

Werbung