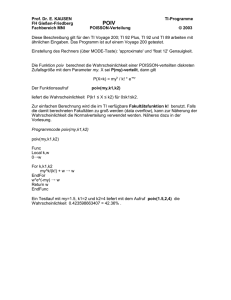

Dissertation - E

Werbung