Die Retransfusion von Wundblut bei Tumoroperationen

Werbung

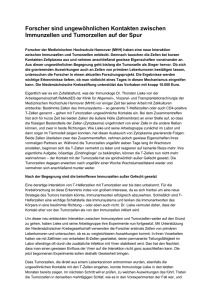

M E D I Z I N AKTUELL Ernil Hansen1 Kai Taeger1 Ferdinand Hofstädter2 Die Retransfusion von Wundblut bei Tumoroperationen Eine effektive Methode zur Einsparung von Fremdblut ZUSAMMENFASSUNG Tumorzellen im Wundblut verbieten wegen der Gefahr einer Metastasenbildung dessen direkte Retransfusion. Durch eine Blutbestrahlung können diese Zellen effektiv inaktiviert werden. Das ist gefahrlos, da die kernlosen roten Blutzellen dabei nicht geschädigt werden. So ist auch für Tumorpatienten eine intraoperative maschinelle Autotransfusion möglich. In der klinischen Anwendung erweist sich das Verfahren als praktikabel und hocheffektiv in der Einsparung von Blut. Transfusionsrisiken, vor allem die transfusionsbedingte Immunsuppression mit den Folgen einer deutlich erhöhten postoperativen Infektionsrate und ungünstiger Auswirkungen auf die Tumorerkrankung können damit entscheidend verringert werden. Diese neue Methode, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Hämotherapie bei Tumorpatienten und zur Einsparung wertvoller Blutressourcen leistet, erfährt von Deutschland aus zunehmende Verbreitung. Schlüsselwörter: Autotransfusion, Eigenblut, Tumorchirurgie, disseminierte Tumorzellen, Blutbestrahlung Retransfusion of Blood in Tumor Surgery Tumor cells contaminating shed blood exclude a direct retransfusion because they could induce metastases. Blood irradiation effectively inactivates these cells without any risk, since the unnucleated red blood cells are not damaged by this procedure. Thus, intraoperative blood salvage is an option for cancer patients as well. In clinical practice the procedure proved to be practical and highly efficious in saving blood. Transfusion risks can be avoided, especial- ly immunomodulation that can lead to an increased rate of postoperative infections and to negative effects on the malignant disease itself. The new method helps to optimize hemotherapy for cancer patients and to save blood resources. First described in Germany, its use is now increasing steadily. Key words: Autotransfusion, intraoperative blood salvage, cancer surgery, disseminated tumor cells, blood irradiation T rotz des hohen Qualitätsstandards deutscher Blutprodukte besteht kein Anlaß, die Risiken einer Bluttransfusion zu bagatellisieren. Während die äußerst seltene Übertragung von HIV große Beachtung gefunden hat, waren und sind andere Risiken tatsächlich von weit größerer Bedeutung. Die Übertragung von Viren, eventuell auch von Prionen, die offensichtlich zeitweise blutzellgebunden sind (10), bleibt weiterhin ein Problem, bedingt durch neuentdeckte Erreger (41), Latenzzeiten und diagnostische Lücken (29, 32). Die Alloimmunisierung führt nicht nur zu Unverträglichkeitsreaktionen, sondern macht es auch immer schwieriger, für erneute Transfusionen kompatibles Blut bereitstellen zu können. Vor allem aber hat sich die transfusionsbedingte Immunsuppression, die auch durch eine Leukozytendepletion nicht vollständig zu vermeiden ist, als ernstzunehmendes Problem herauskristallisiert. Sie geht mit SUMMARY Tabelle 1 Nachweis und Charakterisierung von Tumorzellen im Wundblut bei tumorchirurgischen Eingriffen*1 Tumorzellen im Wundblut Nachweisverfahren häufig 91% (n=108) Cytokeratin, AgNOR*2 zahlreich 101–107 vital 60–75% Trypanblau, CK/AgNOR teilungsfähig 62% (n=40) Zellkolonien invasiv 54% (n=30) Boyden-Kammer tumorigen 1 (n=2) nu/nu-Nacktmaus in 50–3 200 ml Wundblut *1 nach Hansen und Taeger 1995 (16) *2 AgNOR = Silberfärbung von nucleolar organizer regions 1 Klinik für Anästhesiologie (Direktor: Prof. Dr. med. Kai Taeger), Klinikum der Universität Regensburg 2 Institut für Pathologie (Direktor: Prof. Dr. med. Ferdinand Hofstädter), Klinikum der Universität Regensburg A-2586 (42) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 einer vier- bis zehnfach erhöhten Rate an postoperativen Infektionen einher und kann die bestehende Tumorerkrankung ungünstig beeinflussen (2, 23, 24, 34). Zu diesen Risiken kommt eine sinkende Blutspendebereitschaft M E D I Z I N AKTUELL und die Notwendigkeit, mit den vorhandenen Ressourcen sparsam umzugehen. Außerdem besteht ein zunehmender Blutbedarf gerade für tumorchirurgische Eingriffe mit inzwischen über einer Million Blutkonserven pro Jahr in der BRD. Einen Ausweg stellt die autologe Transfusion dar, wobei präoperative Eigenblutabnahmen auch für Tumorpatienten empfohlen und durchgeführt werden können (3, 31). Allerdings ist diese Möglichkeit häufig durch eine bestehende Tumoranämie, durch eine vermeintliche Zeitnot und durch die Unvorhersehbarkeit des genauen Blutbedarfs eingeschränkt. Die Wiederaufbereitung und Retransfusion von Wundblut, die intraoperative maschinelle Autotransfusion, verbietet sich wegen der Gefahr einer Tumorzellaussaat (9). Zwar konnte in klinischen Studien das eventuell geringe, aber tödliche Risiko einer Metastasierung nicht erfaßt werden, für eine Risikoabschätzung waren diese Studien mit 30 bis 50 Patienten aber auch völlig ungeeignet (12, 22). Eine gewisse Bestätigung erfuhr die Kontraindikation jedoch kürzlich durch den Nachweis von vitalen malignen Zellen im Wundblut von Tumoroperierten (16). Nachweis von Tumorzellen im Wundblut Mit einer Nachweismethode von hoher Spezifität und hoher Sensitivität, die selbst bei zehn Tumorzellen in 500 ml Blut noch einen positiven Tumorzellnachweis ergab, wurde erstmals systematisch bei mehr als 100 tumorchirurgischen Eingriffen aus verschiedenen operativen Fachrichtungen und bei unterschiedlichen Tumorarten im intraoperativen Wundblut nach Tumorzellen gesucht. Überraschenderweise waren nicht nur vereinzelt, sondern in über 90 Prozent der Fälle Tumorzellen in einer Anzahl zwischen 10 und 107 Zellen im gesamten jeweiligen Wundblutvolumen nachweisbar (16, 17). Das regelmäßige Auftreten, wenn auch zum Teil in niedrigerer Anzahl, zeigte, daß geringe Tumorausdehnung, Resektion mit Sicherheitsabstand und die „no touch isolation“-Technik, bei der am Tumor erst nach Unterbindung der Gefäße manipuliert wird, keinesfalls eine Sicherheit vor Tumorzellen im Operationsbereich bieten. Die Charakterisierung der Zellen ergab eine hohe Vitalität und Teilungsfähigkeit, das heißt die Fähigkeit, in Zellkultur Kolonien zu bilden. Sie zeigten Invasivität, somit besitzen sie Enzyme, um Substanzen, wie sie in der Basalmembran (der wichtigsten physiologischen Barriere) vorliegen, aufzulösen und können aktiv mit keinen oder wenigen Zellen zeigten bei vergleichbarer Tumorausbreitung eine signifikant günstigere Prognose für Überlebenszeit, Rezidivund Metastasierungsrate. Sie übertrafen auch deutlich die für die jeweilige Tumorart und -ausbreitung zu erwartende Überlebenszeit, wie sie aus Tumorregistern abgelesen werden kann. Diese Bedeutung für den weiteren Verlauf und die nachgewiesenen funk- Tabelle 2 Elimination von Tumorzellen durch eine Blutbestrahlung mit 50 Gy* Tumorzellen Koloniebildungsrate (Kolonien/eingesetzte Zellzahl) vor Bestrahlung nach 50 Gy demonstrierte Reduktionsrate etablierte Zellinien (n=17) 2,9/1x102 – 60,6/1x102 0/7,6x107 – 0/3,6x1010 >8,9 log – >10,0 log Zellinien isoliert aus Wundblut (n=3) 17,5/1x103 – 34,6/1x103 0/6,4x108 – 0/3,1x109 >7,1 log – >7,5 log Zellen präpariert aus soliden Tumoren (n=14) 1,0/1x104 – 20,7/1x104 0/6,2x108 – 0/8,0x1010 >4,5 log – >8,1 log * nach Hansen et al. 1995 (21) durch Poren wandern. Schließlich konnte an einer aus Wundblut isolierten Zellinie auch ihre Tumorigenität demonstriert werden, also die Fähigkeit, in einer Nacktmaus, die menschliche Zellen nicht abstößt, zu einem Tumor heranzuwachsen (Tabelle 1). Um zu klären, ob diese Zellen schon vorher im Blutkreislauf vorhanden waren und so während der Operation in das Wundblut gelangten, wurden gleichzeitig auch zirkulierende Tumorzellen im venösen Blut untersucht (16). Die unterschiedliche Inzidenz (zirkulierende Tumorzellen bei 21 Prozent der Patienten), die unterschiedliche Zellkonzentration und die fehlende Korrelation zwischen Tumorzellzahl und Wundblutvolumen machten deutlich, daß die Tumorzellen im Wundblut nicht durch vorbestehende Zellen in der Zirkulation erklärt werden können. Die Bedeutung dieser Zellen im Wundblut, die eine Probe aus dem Operationsbereich darstellt, wird noch betont durch die Nachuntersuchung der Patienten (41). Sie wies die Tumorzellzahl im Wundblut nämlich als eigenständigen prognostischen Faktor aus: Patienten A-2588 (44) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 tionellen Fähigkeiten dieser Zellen machen deutlich, daß damit kontaminiertes Blut keinesfalls retransfundiert werden darf. Dies gilt auch dann, wenn der Patient bereits zirkulierende Tumorzellen besitzt, die offensichtlich weit geringere Bedeutung haben (36, 38). Die Kontraindikation für eine Retransfusion von Tumorwundblut ist deshalb nur zu überwinden, wenn man effektive Methoden findet, um die enthaltenen Tumorzellen sicher zu eliminieren. Hier genügt keine Zellzahlreduktion, sondern eine vollständige Elimination ist zu fordern, da letztlich eine einzige verbliebene, intakte Zelle zur Metastasierung führen kann (11). Elimination von Tumorzellen durch Blutbestrahlung Der Zellwaschvorgang, durch den mit den verwendeten Autotransfusionsgeräten das hämolytische Plasma vom Wundblut abgetrennt wird, hat keinen wesentlichen Einfluß auf kontaminierende Tumorzellen (7). Auch Leukozyten-Depletionsfil- M E D I Z I N AKTUELL ter gewährleisten nur eine Reduktion der Zellzahl um zwei bis drei Zehnerpotenzen (15, 37). Nach den gefundenen Zellzahlen (16) wäre dies in mehr als der Hälfte der Fälle zu gering, um verbliebene Tumorzellen sicher auszuschließen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, daß durch die Filtration gerade die gefährliche, invasive Tumorzellsubpopulation angereichert wird (15, 39). ziert werden. Dies nimmt den Tumorzellen zwar nicht gänzlich die Möglichkeit zu einer DNS-Reparatur oder normalen Zellen die Möglichkeit zur malignen Entartung, deren Realisierung wird aber durch die Unterbindung jeglicher Zellteilung vollständig verhindert (13). Während es also bei Tumoren ein sehr unterschiedliches Ansprechen auf eine Bestrahlung gibt, ist die Strahlenemp- Grafik Schema der maschinellen intraoperativen Autotransfusion mit Blutbestrahlung Heparinlösung Waschlösung Vakuum 50 Gy Transfusionsbeutel Filter Reservoir Rollerpumpe Sauger Blut Plasma Blutzellen Abfallbeutel Zentrifuge Schema der maschinellen intraoperativen Autotransfusion mit Blutbestrahlung. Das Wundblut wird, vermischt mit Heparinlösung, steril in ein Reservoir gesaugt und nach Abfiltration von Blutkoageln und Gewebsresten in die Zentrifugenglocke gepumpt. Die Erythrozyten sedimentieren an die Wand der Glocke, während das hämolytische Plasma verworfen wird. Das Erythrozytensediment wird mit Kochsalzlösung gewaschen und als gewaschenes Erythrozytenkonzenrat (EK) in einen Transfusionsbeutel gepumpt. Es wird in einen Bestrahlungsblutbeutel umgefüllt und zum Bestrahlungsgerät transportiert. Nach Rückkehr zum Patienten wird das bestrahlte, gewaschene autologe EK retransfundiert. Lange bekannt ist die Strahlenempfindlichkeit von Tumorzellen (13). Im Gegensatz zur Bestrahlung eines Tumors im Patienten, in dem hypoxische Areale mit Zellen von dreifach höherer Strahlenresistenz vorliegen können, sprechen oxygenierte Tumorzellen in Suspension einheitlich gut auf Bestrahlung an. Zudem muß nicht wie bei der Bestrahlung eines Patienten die Dosis zur Schonung gesunden Gewebes fraktioniert werden, sondern die gesamte Dosis kann auf einmal appli- findlichkeit von Zellen in Suspension und bei Sauerstoffkontakt, wie es bei den Tumorzellen im Wundblut der Fall ist, sehr einheitlich. Für alle Tumorarten liegt der Do-Wert (die Dosis, welche die Zahl teilungsfähiger Zellen auf ein Drittel reduziert) als Maß für die Strahlenempfindlichkeit einheitlich zwischen ein und zwei Gy (Gray) (13, 42, 45, 47). Daraus läßt sich ableiten, daß bei einer Strahlendosis von 50 Gy mindestens eine 1012fache Reduktion an teilungsfähigen Zellen zu erwar- A-2590 (46) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 ten ist. Damit ist auch bei einer maximal vorstellbaren Kontamination des Blutes mit 109 Tumorzellen, also einer Zahl 100 mal höher als die höchste bisher beobachtete, und etwa einem Gramm reiner Tumorzellmasse verstreut in dem Wundblut entsprechend, gewährleistet, daß nicht mehr als ein Tausendstel einer teilungsfähigen Zelle übrigbleibt. Oder anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, daß keine einzige teilungsfähige Tumorzelle überlebt, beträgt 99,86 Prozent (27). Das ist der aus den in großer Fülle vorliegenden Bestrahlungsdaten zu erwartende Effekt. Inzwischen wurde das Konzept einer TumorzellElimination durch Blutbestrahlung auch experimentell überprüft (14, 21). Dazu wurden Tumorzellen aus Zellinien oder soliden Tumoren in hoher Zellzahl zu Blut gemischt und die Zahl teilungsfähiger Zellen vor und nach einer Blutbestrahlung mit 50 Gy bestimmt (Tabelle 2). Während ohne Bestrahlung schon zehn Zellen bei Zellinien oder 1 000 Zellen bei frisch präparierten Tumorzellen ausreichen, um Zellkolonien zu erhalten, war selbst nach Zugabe von 1010 Tumorzellen nach Blutbestrahlung in keinem einzigen Fall mehr eine teilungsfähige Zelle nachweisbar (Tabelle 2). Ebenso konnte nach Blutbestrahlung keine Zelle mit verbliebenem DNA-Stoffwechsel beobachtet werden (21). Damit konnte experimentell mindestens eine 1010fache Reduktion nachgewiesen werden. Eine Blutbestrahlung mit 50 Gy gewährleistet daher zuverlässig eine Elimination kontaminierender Tumorzellen, unabhängig von der Tumorart, und ermöglicht dadurch eine Retransfusion des Wundblutes auch in der Tumorchirurgie. Wenn auch das Risiko einer Transfusion von tumorzellhaltigem Wundblut wissenschaftlich bisher gar nicht geklärt ist, so hatten Bedenken praktisch doch dazu geführt, daß Tumorpatienten die Möglichkeit der intraoperativen Autotransfusion vorenthalten werden mußte. Vor dem Hintergrund, daß diese Frage absehbar nicht beantwortet ist, konnte durch das Aufzeigen einer effizienten, sicheren und praktikablen Methode zur Elimina- M E D I Z I N AKTUELL Qualität des bestrahlten Wundblutes Abbildung 1: Intraoperative maschinelle Autotransfusion während der Tumorchirurgie tion dieser Zellen, und damit eines möglichen Risikos, die Kontraindikation doch aufgehoben werden. Darin liegt die transfusionsmedizinische Bedeutung dieser Untersuchung. Durchführung in der klinischen Praxis Vor vier Jahren wurde die Methode der „intraoperativen Autotransfusion mit Blutbestrahlung bei tumorchirurgischen Eingriffen“ am Klinikum der Universität Regensburg eingeführt, und eine Reihe anderer deutscher und europäischer Kliniken setzen sie inzwischen ebenfalls mit großem Erfolg ein (17–19, 46). Sie hat sich als praktikabel erwiesen, besonders da es sich um die Kombination zweier etablierter Verfahren handelt: Die maschinelle Autotransfusion ist eine verbreitete Methode zur Einsparung von Fremdblut und die Blutbestrahlung ist ein Standardverfahren zur Verhinderung der gefürchteten Graft-versus-Host-Krankheit nach Transfusion teilungsfähiger Leukozyten in immuninkompetente Empfänger, insbesondere onkologische Patienten (1, 26, 30). An vielen Krankenhäusern, die schwerpunktmäßig Tumorpatienten behandeln, ist deshalb die Möglichkeit zur Blutbestrahlung mittels speziellerer Blutbestrahlungsgeräte oder mit anderen Bestrahlungseinrichtungen bereits etabliert. Die Bestrahlung autologen statt allogenen Blutes stellt kein zusätzliches Problem dar. Mit 50 Gy ist die Dosis unwesentlich höher als die für Blutkonserven und Thrombozytenkonzentrate derzeit üblichen 30 Gy und ist in 7 bis 20 Minuten applizierbar, so daß das Blut in deutlich weniger als einer Stunde retransfundiert werden kann (17, 19, 46). Das bestrahlte Blut strahlt selbst nicht, so daß auch für das Personal keine Gefährdung besteht. Im praktischen Ablauf wird bei entsprechend hohem erwarteten Blutverlust das Wundblut intraoperativ steril über einen Sauger mit Antikoagulanslösung vermischt in einem Reservoir angesammelt (Grafik), filtriert und in die Waschzentrifugenglocke gepumpt (Abbildung 1). Das hämolytische Plasma wird verworfen und die Erythrozyten mit Kochsalzlösung gewaschen und in einen Transfusionsbeutel gepumpt. Es steht ein spezieller, strahlengeprüfter Blutbeutel (Sorin Biomedica, Puchheim) zur Verfügung, der eine blutfreie Diskonnektion vom Waschsystem erlaubt, an dem ein Stück Röntgenfilm die stattgefundene Bestrahlung bestätigt und auf dem für eine zweifelsfreie Identifikation ausführlich dokumentiert wird, um Verwechslungen sicher auszuschließen. Das Blut wird zur Bestrahlung transportiert (Abbildung 2) und nach Rückkehr unverzüglich retransfundiert. A-2592 (48) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 Ein derartiges Verfahren ist nur dann zu vertreten, wenn keine Schädigung des Blutes, und damit Gefährdung des Blutempfängers, eintritt. In der langen Erfahrung mit der Bestrahlung von Blutkonserven sind keine Fälle einer Patientengefährdung berichtet worden (1, 26). Die Strahlung wirkt im wesentlichen auf die DNA ein, Proteine und Lipide sind weit weniger strahlenempfindlich. Die kernlosen Erythrozyten bleiben deshalb weitgehend unbeeinträchtigt (13). Dies hat eine Reihe von experimentellen Untersuchungen ergeben, bei denen zum Teil weit höhere Strahlendosen getestet wurden (6, 25, 33, 40, 44). Eine geringgradige Freisetzung von Kaliumionen wurde beobachtet (33, 44), aber nur im Zusammenhang mit der Kühllagerung der Blutkonserven (5). Solche Strahlenschäden, deren klinische Relevanz fraglich ist, haben für frisches Blut, das ungelagert und ungekühlt bestrahlt und unmittelbar danach transfundiert wird, wie das intraoperativ aufbereitete Wundblut, keine Bedeutung. Bei der Untersuchung der Qualität von intraoperativ aufbereitetem und bestrahltem Wundblut ergab sich keine zusätzliche Hämolyse durch die Bestrahlung mit 50 Gy (8, 20). Die Erythrozyten wiesen eine unveränderte osmotische Resistenz auf und ihre Funktions- und Lebensfähigkeit war Abbildung 2: Bestrahlung des autologen Erythrozytenkonzentrates in einem Blutbestrahlungsgerät M E D I Z I N AKTUELL unbeeinträchtigt (Tabelle 3). Im Vergleich zu venösem Kontrollblut war die Lebensfähigkeit sogar leicht erhöht, was durch den selektiven Verlust älterer Erythrozyten während des Zellwaschvorgangs erklärt werden kann (35). Insbesonders die 24-StundenÜberlebensrate, als aussagekräftigster Parameter der Zellintegrität, also der Anteil an Erythrozyten, der sich einen Tag nach Transfusion noch immer in der Zirkulation befindet, weist auf die ausgezeichnete Qualität dieses Blutes hin, gerade auch im Vergleich mit gelagerten Blutkonserven: Am Ende der zulässigen Lagerdauer besitzen Erythrozytenkonzentrate definitionsgemäß nur noch eine Vitalität von 75 Prozent, das heißt, daß bereits einen Tag nach Transfusion ein Viertel der transfundierten Zellen nicht mehr für den Sauerstofftransport zur Verfügung stehen, sondern vielmehr durch die Hämolyse den Organismus belasten. Schon weit früher ist der 2,3 Diphosphoglycerol-Spiegel so weit abgefallen, daß die transfundierten Erythrozyten den gebundenen Sauerstoff nicht mehr ausreichend an die Gewebe abgeben können und erst nach Stunden ihre volle Funktionsfähigkeit wiedererlangen. Demgegenüber besitzen die bestrahlten Zellen aus dem Wundblut ihre uneingeschränkte Funktions- und Lebensfähigkeit. Außerdem werden die Lagerungsschäden von einigen Autoren als die eigentliche Ursache der nach Transfusion beobachteten Immunsuppression betrachtet (34). So stellt gerade für Tumorpatienten das so behandelte Wundblut als autologes, ungelagertes, ungekühltes, gewaschenes Erythrozytenkonzentrat das qualitativ hochwertigste Präparat für eine optimale Hämotherapie dar. Anwendung Die Methode der Retransfusion bestrahlten Wundblutes wird bei operativen Eingriffen an soliden Tumoren oder Metastasen eingesetzt, die mit einem transfusionspflichtigen Blutverlust einhergehen (17, 19, 46). Tumorausdehnung, eingehaltener Sicherheitsabstand oder operatives Vorgehen sind kein Argument gegen eine Bestrahlung, da dieses Wundblut grundsätzlich als mit Tumorzellen be- lastet angesehen werden muß (14, 16). Bei Leukämie oder Lymphomen ist vor einer Retransfusion keine Bestrahlung des Wundblutes notwendig, da von vornherein hier von einer hämatogenen, systemischen Dissemination auszugehen ist. Dagegen ist die Indikation beziehungsweise Notwendigkeit zur Blutbestrahlung auch bei bestehender Metastasierung oder Nicht-R0-Resektion gegeben, da auch hier durch die Transfusion von Tumorzellen eine weitere Verschlechterung eintreten könnte. Auch hier entfällt durch die Blutbestrahlung die Kontraindikation und durch die Eigenbluttransfusion wird der Immunstatus weniger beeinträchtigt. on, radikalen Zystektomien oder Prostatektomien oder der Resektion größerer Knochentumoren reicht dies meistens aus, um eine Fremdbluttransfusion völlig zu vermeiden. Übersteigt der Blutverlust zwei Liter, so kann in der Regel die Retransfusion von Wundblut den Blutbedarf allein nicht decken; die Zahl an Fremdbluttransfusionen ist jedoch deutlich reduziert. Um bei derartigen Eingriffen auf Fremdblut vollständig verzichten zu können, ist die Kombination mit anderen blutsparenden Verfahren zu erwägen, beispielsweise an präoperative Eigenblutabnahmen zu denken. (Blut aus Eigenblutspenden kann zwar auch Tumorzellen enthalten, eine Bestrahlung Tabelle 3 Qualität von Erythrozyten nach unterschiedlicher Behandlung*1 Parameter venöses aufbereitetes aufbereitetes 2 Wochen Blut Wundblut und gelagertes bestrahltes KonservenWundblut blut*2 Funktion 2,3 DPG (µmol/gHb) 10,9 12,6 13,0 0–1 Vitalität ATP (µmol/gHb) 24-Std.-Überlebensrate (%) 3,9 90,8 4,2 – 4,3 94,7 3,0–3,4 75–85 <0,01 4,1 0,18 1,2 0,25 2,0 0,4–0,8 20–50 Hämolyse freies Hb (%) K+ (mmol/L) *1 nach Hansen et al. 1997 (20), *2 Werte aus der Literatur DPG, Diphosphoglycerol Bei vorher schwer einschätzbarem Blutverlust kann das Wundblut mit einem einfachen System steril und antikoaguliert gesammelt werden, und erst bei ausreichender Blutmenge wird das aufwendigere Zentrifugen-Set eingesetzt, das Blut gewaschen und bestrahlt. Operationen bei kolorektalen Karzinomen oder Magenkarzinom sind Beispiele, in denen sich nur in besonderen Fällen oder bei entsprechend höherem Blutverlust die Indikation zur intraoperativen Autotransfusion mit Blutbestrahlung ergibt. Eine intraoperative Autotransfusion kann grundsätzlich die Retransfusion von etwa der Hälfte der während der Operation verlorenen Erythrozyten ermöglichen. Bei einer Reihe von Tumoroperationen wie Leberteilresektionen, Whipple-Operati- ist hier aber nicht notwendig, da diese Zellen schon in der Zirkulation vorhanden sind und während der Lagerung keine Aktivierung sondern eine Inaktivierung eintritt (28).) Bei großen, blutverlustreichen Operationen, wie einer Lebertransplantation aufgrund onkologischer Indikation oder einer Stabilisierung der Wirbelsäule bei Metastasierung, geht es oft nicht mehr allein um die Verringerung von Transfusionsrisiken, sondern um die Vorsorge, überhaupt genügend Blut für die Operation bereitstellen zu können. Nach Voroperationen mit Transfusion liegen häufig irreguläre Antikörper vor, welche die Bereitstellung kompatiblen Blutes erschweren und verzögern. Hier kann das autologe Wundblut dazu beitragen, den Blutbe- Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 (49) A-2593 M E D I Z I N AKTUELL/FÜR SIE REFERIERT darf zu decken und Blutkonserven für andere Patienten einzusparen. Eine strikte Kontraindikation für die intraoperative Autotransfusion bleiben alle Fälle einer bakteriellen Kontamination (9), da Bakterien weder durch den Waschvorgang noch durch eine Strahlendosis von 50 Gy eliminiert werden (4). Alle enoralen und transurethralen Eingriffe müssen deshalb ausgespart bleiben. Bei kolorektalen Eingriffen ist das Blutsammeln auf die Phase vor Eröffnung des Darms, in der Regel der Abschnitt mit dem hauptsächlichen Blutverlust, zu beschränken. Bei der Resektion von Lungenmetastasen ist abzuschätzen, inwieweit von infizierten Bronchien ausgegangen werden muß. Der Patient wird, wenn eine Operation mit wahrscheinlichem Transfusionsbedarf ansteht, über Transfusionsrisiken und die mögliche Verwendung von Eigenblut aufgeklärt. Die spezielle Problematik der kontaminierenden Tumorzellen bei Tumoroperationen und ihre Beseitigung durch Blutbestrahlung muß nur auf Wunsch des Patienten erörtert werden, da er von einem fachgerechten Umgang ausgehen darf. Manchmal muß Patienten erklärt werden, daß von der Retransfusion keine Heilung der Krebserkrankung zu erwarten ist, wohl aber ein Beitrag zur Senkung von Risiken und Komplikationen, was die Methode für viele Krankenhäuser attraktiv macht. Die der beschriebenen Methode zugrundeliegende Habilitationsarbeit von Dr. Dr. Ernil Hansen über „Intraoperative Autotransfusion in der Tumorchirurgie“ wurde 1995 von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin mit dem Karl-Thomas-Preis ausgezeichnet. Zitierweise dieses Beitrags: Dt Ärztebl 1999; 96: A-2586–2594 [Heft 40] Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das Literaturverzeichnis, das über den Sonderdruck beim Verfasser und über die Internetseiten (unter http://www.aerzteblatt.de) erhältlich ist. Anschrift für die Verfasser Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr. med. Ernil Hansen Klinik für Anästhesiologie Klinikum der Universität Regensburg · 93042 Regensburg Primär biliäre Zirrhose gehäuft bei Zöliakie Vor 20 Jahren wurde erstmals auf die Koexistenz einer primär biliären Zirrhose mit dem Krankheitsbild der Zöliakie hingewiesen. In einem Kollektiv von 143 Patienten fand sich in drei Prozent eine primär biliäre Zirrhose (PBC). Die Autoren berichten über eine umfangreiche Analyse von Zöliakiepatienten aus Dänemark und Schweden, die zwischen Januar 1977 und Dezember 1992 in stationärer Behandlung waren. Bei den Zöliakiepatienten bestand ein um den Faktor 27,6 erhöhtes Risiko, auch an einer primär biliären Zirrhose zu erkran- ken. Zu ähnlichen Daten wie bei 8 040 Dänen kam auch eine vergleichende Studie an 7 735 Zöliakiepatienten in Schweden, wo sich bei einer Beobachtungszeit von 5,1 Jahren ein Risikofaktor von 25,1 ergab. w Sørensen HT, Thulstrup AM, Blomquist P, Nørgaard B, Fonager K, Ekbom A: Risk of primary biliary liver cirrhosis in patients with coeliac disease: Danish and Swedish cohort data. Gut 1999; 44: 736–738. Danish Epidemiology Science Centre, Department of Epidemiology and Social Medicine, Aarhus University, 8000 Aarhus C, Dänemark. t-PA Schlaganfallbehandlung nach einem Jahr Die kurzfristigen Erfolge der raschen Behandlung mit rekombinantem Gewebe-Plasminogen-Aktivator beim Schlaganfall sind gut bekannt. Im Vergleich zu Patienten, die ein Plazebo erhielten, lag der Patientenanteil in der t-PA-Gruppe um 30 Prozent höher, der drei Monate nach dem ischämischen Insult nur minimale oder gar keine Behinderungen hatte – wie eine Studie des Nationalen Instituts für Neurologische Krankheiten und Schlaganfall in Bethesda, Maryland, bereits 1995 zeigte. Dieser positive Effekt hält auch nach einem Jahr noch an. Das hat sich nun bei Nachbetrachtungen der Entwicklung der beiden Gruppen gezeigt, die jeweils sechs und zwölf Monate nach dem Schlaganfall vorgenommen wurden. Auch dann war es bei der t-PA-Gruppe um 30 Prozent wahrscheinlicher, daß keine oder nur eine minimale Behinderung vorlag (odds ratio bei 12 Monaten 1,7; 95 Prozent CI 1,2 bis 2,3). Keine signifikanten Unterschiede gab es jedoch bei der Sterblichkeit; die Rate erneut auftretender Schlaganfälle in beiden Gruppen war ebenfalls ähnlich. silk Kwiatkowski TG et al.: Effects of tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke at one year. N Engl J Med 1999; 340: 1781–1787. Dr. Kwiatkowski, Department of Emergency Medicine, Long Island Jewish Medical Center, 270-05 76th Avenue, New York Hyde Park, NV 11040, USA. Gastroösophagealer Reflux und Asthma Seit längerem ist bekannt, daß gastroösophagealer Reflux Asthmaanfälle auslösen kann. Die Autoren aus Birmingham, USA, führten deshalb bei allen Asthmapatienten, die sie zwischen Juli 1989 und November 1994 zu behandeln hatten, eine Ösophagusmanometrie und eine 24-Stunden-pHMetrie durch. Respiratorische Symptome korrelierten mit einer Säureexposition der Speiseröhre, wenn der pH-Wert im Ösophagus auf unter 4 abfiel. 82 Prozent der Asthmatiker klagten über Refluxsymptome, ein pathologisches 24-Stunden-pH-Profil fand sich bei 72 Prozent. Während die Einnahme von Theophyllin keine Korrelation mit den Ösophagusparametern zeigte, A-2594 (50) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 41, 15. Oktober 1999 war bei den Patienten mit Asthma, die gleichzeitig über Refluxsymptome klagten, eine enge Korrelation zwischen respiratorischen Symptomen und der Präsenz von Säure in der Speiseröhre festzustellen (78,8 Prozent). Ähnliches galt für Hustenepisoden, die in 90,5 Prozent der Patienten mit Säure in der Speiseröhre korreliert waren. w Harding SM, Guzzo MR, Richter JE: 24-h esophageal pH testing in asthmatics. Respiratory symptom correlation with esophageal acid events. Clin Inv 1999; 115: 654–659. Division in Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, Department of Medicine, University of Alabama at Birmingham, 215 Tinsley Harrison Tower, 1900 University Boulevard, Birmingham, AL 35294, USA.