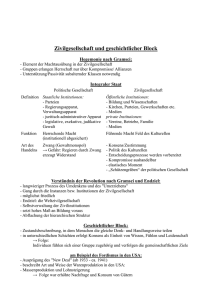

Ambivalenzen der Zivilgesellschaft. Gegenbegriffe

Werbung