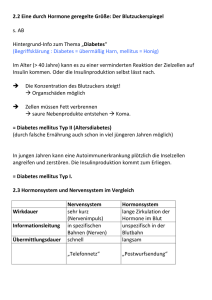

Maternale Kohlehydratstoffwechselstörungen und

Werbung