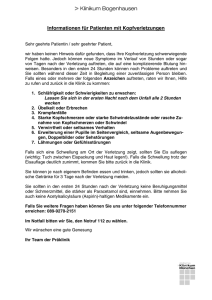

Soziale Rehabilitationsfaktoren bei Schädelhirntraumatikern

Werbung