Das Hochsicherheitslabor in Marburg

Werbung

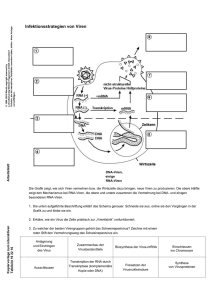

________________________ Hessischer Rundfunk hr-iNFO Redaktion: Dr. Karl-Heinz Wellmann Wissenswert Keine Angst vor Viren — Das Hochsicherheitslabor in Marburg von Sandra Winzer Sprecherin: Dagmar Nuhn Sendung: 25.07.15, hr-iNFO Copyright Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt. Der Empfänger darf es nur zu privaten Zwecken benutzen. Jede andere Verwendung (z.B. Mitteilung, Vortrag oder Aufführung in der Öffentlichkeit, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verteilung oder Zurverfügungstellung in elektronischen Medien, Übersetzung) ist nur mit Zustimmung des Autors/der Autoren zulässig. Die Verwendung zu Rundfunkzwecken bedarf der Genehmigung des Hessischen Rundfunks. Blatt 2 Mod. Bei uns ist Marburg vor allem bekannt als Universitätsstadt, als Sitz der ältesten protestantischen Universität der Welt. International ist Marburg aber vor allem bekannt, weil es dort 1967 zum Ausbruch einer bis dahin unbekannten Viruserkrankung kam. Die heißt seitdem Marburg-Fieber, verursacht wird sie vom Marburg-Virus, und das ist ähnlich gefährlich wie das Ebolavirus. Zwei Dutzend Infizierte und mehrere Tote waren damals in Marburg zu beklagen. Eingeschleppt worden war das Virus in Affen, die eine Firma als Versuchstiere importiert hatte. Ironie der Geschichte: Heute gibt es in Marburg – an der Universität – ein Hochsicherheitslabor, in dem man besonders gefährliche Viren erforscht. Mehr darüber jetzt in Wissenswert. Trenner Mod. Dr. Gordian Schudt kann sich in allen Räumen des Marburger Instituts für Virologie sicher fühlen, auch wenn er Umgang mit infektiösen Viren hat. Denn er arbeitet dann in einem Hochsicherheitslabor. Ein heißer, ein lauter, ein anstrengender, aber auch ein sehr spannender Arbeitsplatz. Sandra Winzer hat mit ihm gesprochen, wie die Arbeit in einem solchen Hochsicherheitslabor aussieht. Blatt 3 BEITRAG – Hochsicherheitslabor (ATMO) Sprecherin: In das Hochsicherheitslabor in Marburg gelangt man nur über EINEN Gang. 3 Schleusen und Türen muss man passieren, um hineinzukommen. Denn HIER – im so genannten S4-Bereich, in der Sicherheitsstufe 4, arbeiten die Forscher mit Viren, die für den Menschen sehr gefährlich sein können. O-TON ANDERS (9) Sprecherin: Hoch ist die Ansteckungsgefahr. Deswegen ist das Hochsicherheitslabor ein abgekapselter Bereich. Der Raum ist in einem so genannten Haus-im-Haus-im-Haus-System in der Marburger Klinik untergebracht, erklärt Gordian Schudt. O-TON HAUS IM HAUS (27) Sprecherin: Mehrere „Schichten“, mehrere Trennwände umgeben das Labor. Es ist gut abgedichtet – und isoliert. Zwischen drinnen Blatt 4 und draußen herrscht ein großer Druckunterschied. Damit giftige Stoffe, die austreten, nicht so leicht in die Luft gelangen und eingeatmet werden können. Alle Oberflächen und Wände sind aus Edelstahl. Damit man sie gut desinfizieren kann. Immer in Reichweite: Desinfektionsmittel. Trotz der Ausstattung müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Mitarbeiter Gordian Schudt trägt einen speziellen Schutzanzug. 2 Meter hoch ist er und knallgelb. O-TON SCHUTZANZUG (21) Sprecherin: Von oben bis unten ist der Anzug abgedichtet. Immer ist Gordian Schudt an einen Luftschlauch angeschlossen. Kontinuierlich pumpt dieser Luft in den Anzug. Für ständigen Luftaustausch und für den Überdruck, den es im Vergleich zur Umgebungsluft geben muss. Durch die drei HandschuhSchichten sind feine Handgriffe erschwert. Gordian Schudt muss noch vorsichtiger arbeiten, um nichts zu beschädigen. Wie eine Art Taucherglocke hängt der luftdichte Helm über ihm. 4 Stunden höchstens darf er darin arbeiten. O-TON TAUCHEN (23) Blatt 5 Sprecherin: Das Hochsicherheitslabor in Marburg ist immer in Betrieb – mindestens auf Stand-By. 365 Tage im Jahr – 24 Stunden am Tag. An der Wand hängt eine kleine Ampel. Sie leuchtet blau, gelb oder rot. Zeigt an, ob alles funktioniert. Ob der Netzstrom fließt oder ob es eine Störung gibt. Allein arbeiten darf im Labor aber niemand. Es gibt eine feste Regel, den so genannten „maximalen Personenschutz“. Für Unfälle oder Herzinfarkte zum Beispiel. Arbeiten darf jeder Mitarbeiter nur mit zwei so genannten „Back-Ups“. Gordian Schudt O-TON BACK-UPs (36) Sprecherin: Regelmäßig trainieren die Mitarbeiter des Hochsicherheitslabors – ob sie die Rettung schnell schaffen. Einmal im Jahr üben sie das. 6 Minuten sind es im Moment. Um hochpathogene, also hochansteckende Viruserkrankungen wie EBOLA weiterhin untersuchen zu können, arbeitet das Hochsicherheitslabor eng mit der Isolierstation am Klinikum Frankfurt zusammen. Sie haben sich das Ziel gesetzt, neue Impfstoffe, Diagnosemethoden und mögliche neue Therapien zu entwickeln. Post-Doc Gordian Schudt weiß: noch ist die Arbeit am Ebola-Virus nicht abgeschlossen. Blatt 6 Mod. Sandra Winzer hatte unlängst Gelegenheit, einen Blick ins Marburger BSL-4-Labor zu werfen – das BiosicherheitsLevel 4 ist die höchste Schutzstufe die es weltweit gibt. Anlass für den Besuch war die Aktion „hr-iNFO öffnet Türen“, mit der Hörer von hr-iNFO hin und wieder die Möglichkeit erhalten, normalerweise unzugängliche Orte zu besichtigen. Für eine solchen Gruppe von Hörern hat Sandra Winzer unlängst die Türen des Instituts für Virologie an der Universität Marburg geöffnet. Einen ganzen Tag lang konnten die Besucher die Welt der Viren aus nächster Nähe kennen lernen. FEATURE – Arbeit mit den Viren Sprecherin: Auf den Spuren des „Marphili-Virus“ waren wir vor wenigen Wochen. Für den Menschen ungefährlich – der Name: erfunden. Ein fiktives Szenario also. Und trotzdem eignete sich das Virus-Fallbeispiel dazu, den hr-iNFO-Hörern Maria, Fabian, Gunnar und Nico die Arbeit der Virologen in Marburg zu simulieren. Denn die wollten sie GENAU kennenlernen. Blatt 7 COLLAGE Überhaupt die ganze Arbeit, die unterschiedlichen Schritte zur Identifikation eines Virus. Die Geschichten aus Afrika, wie da vor Ort im Labor gearbeitet wird. // Ich hab mich riesig gefreut auf den heutigen Tag – im Vergleich zu meinem Umfeld, was eher skeptisch war. Die gesagt haben: Dass du dich auf sowas freust, finden wir eher merkwürdig. (lacht) Sprecherin: Merkwürdig ist die Arbeit im Institut für Virologie aber nicht, sondern: vor allem abgesichert und kontrolliert. BEVOR es ins Labor geht, ist Vorsicht geboten: denn hier wird mit infektiösem und mit toxischem, also mit giftigem Material gearbeitet. Mit Laugen und Säuren. Essen und Trinken ist deswegen streng verboten. Eine Schutzbrille und ein Kittel sind Pflicht für alle Beteiligten. Auch Handschuhe muss jeder tragen, (ATMO) sagt Marc Ringel. Sie schützen… O-TON Sowohl vor den Chemikalien. 100 Prozent Ethanol ist nicht ganz so förderlich für die Haut. Und vorm Virus. Damit wir das nicht direkt auf die Haut schmieren, sondern damit wir geschützt sind. Sprecherin: Schwangere und immunschwache Menschen müssen dem Labor fern bleiben. Zu groß ist die Infektionsgefahr. Blatt 8 Mitarbeiter Doktor Boris Lamp zeigt, wie schnell und leicht Viren im Alltag übertragen werden können. Dazu verteilt er einen Klecks Creme in seinen Händen – eine davon reicht er Maria. Die schüttelt Fabian die Hand, der begrüßt Gunnar und so weiter. Mit einer Schwarzlichtlampe zeigt Boris Lamp: ATMO Man sieht jetzt im Schwarzlicht, die Hände sind kontaminiert. Sprecherin: Also da ist reingeniest worden. Bei der ersten Person sieht man sehr deutlich, dass da was ist. Da ist sehr effizient übertragen worden. Wenn man sich das jetzt in die Augen reibt, ist da eine Übertragung möglich. Beim nächsten sieht man auch noch was…. Sprecherin: Ein Virus, der lateinische Begriff für: Gift, Saft oder Schleim, kann zum Beispiel durch Tröpfcheninfektion übertragen werden. Also durch Niesen oder Husten. (ATMO) Die Krankheitserreger verbreiten sich dann nebelartig. Atmet nur eine zweite Person die verunreinigte Luft ein, ist sie infiziert. Gefährlich sind auch Händeschütteln oder das Anfassen von Türklinken, die so genannte Schmierinfektion oder Kontaktinfektion. Fasst man sich in die Augen, an die Blatt 9 Nase, den Mund, den After oder in Wunden treten die Viren in den Körper des Menschen ein und verbreiten sich. Um das zu tun, sind sie auf eine so genannte Wirtszelle angewiesen; denn: einen eigenen Stoffwechsel haben sie nicht. Sie müssen in die Zelle hineinkommen, um mit ihr zu verschmelzen. Nur dann können die Viren ihr Erbgut abgeben – und den Menschen infizieren. Boris Lamp sagt: Am gefährlichsten für uns Menschen sei nach wie vor das HIVirus. Es verbreite sich kontinuierlich. 3 Mio. HIV-Tote gibt es pro Jahr. Für die Forscher eine große Bedrohung: O-TON Dadurch dass es auch bei uns von vielen Leuten heruntergespielt wird, weil es gut zu behandeln ist zur Zeit. Man muss dazu sagen: HIV ist eine Krankheit, die immer tödlich endet. Die man aber so weit behandeln kann, dass die Patienten noch sehr lange damit leben können. Dadurch gilt sie im Volksmund weitgehend als heilbar, was allerdings nicht stimmt. Sprecherin: Auch gefährlich seien die Hepatitis-Viren B und C. Auch sie breiten sich weiter aus, weitgehend unbeobachtet. Direkt danach folgt das Influenza-Virus. Die Grippe. Diese Art von Viren vermehren sich gut, sagt Lamp. Jedes Jahr aufs Neue. Blatt 10 O-TON Die dann auch wieder im deutlichen Bewusstsein vertreten sind durch die mediale Berichterstattung und die jährlichen saisonalen Ausbrüche bei der Influenza. Sprecherin: Im Labor wird derweil Pipettiert. Eine Standardbewegung im Labor. Hier werden Flüssigkeiten in kleinsten Mengen dosiert. (ATMO) Im Institut für Virologie wird vorwiegend mit so genannten Mikropipetten gearbeitet. Marc Ringel weist an, wie mit ihnen umzugehen ist. O-TON Wenn ihr die Pipette habt, gibt es zwei Druckpunkte. Den ersten drückt man durch – dann in die Flüssigkeit rein. Vorsichtig raus und dann nimmt man das leere Eppi, setzt die Spitze rein. Dann kann man bis zum ersten Druckpunkt drücken. Wenn man dann noch sieht, dass noch was in der Spitze ist, drückt man bis zum zweiten. Das ist nochmal so ein – zusätzlicher Schub. Sprecherin: Mit „Eppi“ meinen die Forscher Plastikbehälter, kleiner als ein Fingerhut, die mit verschiedenen Flüssigkeiten befüllt und wieder verschlossen werden können. Hier werden Mikroliter abgemessen, Blut z.B. von Patienten. 50 Mikroliter sind etwa so viel wie eine menschliche Träne. (KLICK) Die Pipetten-Spitze ist aus Plastik. Nachdem sie benutzt wurde, Blatt 11 wird sie weggeschmissen. Es darf nichts verunreinigt werden im Labor. Dadurch entsteht viel Plastikmüll, der aber weniger gefährlich ist. Sprecherin: An diesem Tag werden 4 Patientenproben untersucht. Gearbeitet wird probeweise mit einem echten Virus, das ausschließlich Insekten infiziert, für den Menschen also ungefährlich ist. Im Labor ist den Marburger Virologen dabei nicht nur wichtig zu wissen, ob ein Virus im Blut des Menschen existiert. Stets müssen sie auch nachverfolgen, wie es übertragen wurde, sagt Doktorandin in Marburg Jennifer Würth: O-TON Einerseits geht’s natürlich um die Nachverfolgung der Epidemie. Die Frage ist, wo hat die Infektion angefangen? Und wie hat sie sich verbreitet. Man will ja auch möglichst alle potenziellen Fälle greifen können, sodass man den Patient Null gern haben will, um das Umfeld abzuscannen, weitere Verbreitungen einzudämmen. Sprecherin: Um das Virus zu stoppen, prüfen die Forscher, wie es sich während einer Epidemie entwickelt. Ob es sich verändert in seiner Form oder ob es gleich bleibt - Vom Patienten 0 bis zum aktuellen Stand. Jennifer Würth: Blatt 12 O-TON Um auch nachzuvollziehen: Wo ist eigentlich das natürliche Reservoir für eine Viruserkrankung, die wir so noch nicht kennen. Sprecherin: Aber nicht alle Viren sind gefährlich. Im Grunde machen sie sogar eine der größten Biomassen der Erde aus. Sind überall vertreten. Im Wasser, in der Natur. Während sich der Mensch meistens für diejenigen Viren interessiert, die krank machen – gibt es auch harmlose Varianten, die uns nicht angreifen. Und: Es gibt Feinde. Zum Beispiel natürliche Barrieren des Körpers. Tränen transportieren Viren ab. Die Magensäure des Menschen zerstört sie im Darm. Und die Haut ist eine physikalische Barriere, die Viren erst einmal überwinden müssen. Danach helfen andere Einflüsse sagt Boris Lamp: O-TON Wenn das Virus schon in den Körper gelangt ist, und dort eine Krankheit auslösen will, dann ist das Immunsystem ein sehr großer Gegner natürlich. Soll ja auch vor dieser Erkrankung schützen. Ansonsten spielen auch Umwelteinflüsse eine Rolle. Wenn das Virus lange Wege hat, bis es den nächsten infizieren kann und ganz trocken ist, dann ist das ein Problem für das Virus. Sonneneinstrahlung ist für viele Viren auch ein Problem. Hohe Temperaturen sind generell ein Blatt 13 Problem, deswegen kann man sehr gut zum Beispiel durch Abkochen Viren inaktivieren, also sprich abtöten. Sprecherin: Um Viren abtöten zu können, müssen sie im Labor aber erst einmal sichtbar gemacht werden. Dazu arbeiten die Forscher meist nicht mit einem Lichtmikroskop. Hiermit können sie nur Partikel wahrnehmen, die bis zu 200 Nanometer groß sind. So groß sind menschliche Eizellen. Viren aber sind oft kleiner; nur ein Bruchteil so breit wie das Haar eines Menschen. Für sie braucht man ein so genanntes Fluoreszenz-Mikroskop. Dabei werden Viruspartikel eingefärbt und sichtbar gemacht, erklärt Wissenschaftler Boris Lamp. O-TON Wir sehen allerdings nicht ein direktes Abbild, wie durch eine Lupe. Sondern nur Licht, das ausgesendet wird durch unsere Markierungsmethode. Wir markieren es, wir sehen, dass es da ist, aber nicht als Abbild wie in einem Spiegel oder einer Lupe. Sprecherin: Je nachdem, welchen Teil der Zelle man untersucht, muss klar sein, welches Mikroskop man wählt – und welche Vergrößerung, sagt Marc Ringel. Dann sucht er sich eine Zelle aus – und fokussiert sie. Zoomt heran. Mit Glück, kann Blatt 14 man schöne Aufnahmen machen, weiß der Forscher. Und auch kleine Filme. Marc Ringel: O-TON Das ist das Lifestyle-Imaging. Wenn man ´ne Zelle fokussiert hat, kann man angeben, in welchem Intervall immer wieder Bilder gemacht werden sollen. Und dann nimmt die Kamera und das Mikroskop alle 30 Sekunden oder 40 Sekunden z.B. ein Bild auf. Und wenn man das dann über 8 Stunden laufen lässt, hat man dann ´nen Film. Sprecherin: Gut kann Marc Ringel so beobachten, wie sich die Zelle verhält. Ob sie sich verändert. Um die Gefährlichkeit eines Virus zu beurteilen, teilen Ringel und seine Kollegen jeden Erreger einer Risikogruppe zu. Vier Stück gibt es. In der ersten Gruppe sammeln sich Viren, die beim Menschen keine Krankheit hervorrufen. Es folgen solche, die Krankheiten zwar auslösen – aber durch eine Therapie – wie etwa eine Impfung – behandelt und gehemmt werden können. Das ist bei Masern Fall. Zur höchsten Risikogruppe, der Gruppe vier, gehören schließlich jene Viren, die sehr schwere Krankheiten verursachen. Wie Ebola oder das Krim-Kongo-Fieber-Virus. Hier kann man sich nicht schützen. Bricht eine Virusepidemie aus, müssen die Erreger deswegen umgehend nachgewiesen werden. Blutproben von Patienten kommen ins Labor und werden sofort untersucht. (ATMO) Blatt 15 Sprecherin: Der Nachweis erfolgt Direkt oder indirekt . Während beim direkten Nachweis nach dem Virus selbst geschaut wird, prüfen die Forscher beim indirekten Nachweis, ob das Immunsystem des Patienten schon reagiert hat, erklärt die Virologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Jennifer Würth: Den indirekten Nachweis erklärt sie nochmal. O-TON Wir gucken nicht nach dem Virus. Sondern nach der Antwort des Immunsystems auf das Virus. Das erlaubt uns einerseits verschiedene Phasen der Infektion zu unterscheiden. Und wir können feststellen, dass eine Infektion schon abgelaufen ist, die wir gar nicht erkannt haben, weil keine Symptome vorgelegen haben. Sprecherin: Ob die körpereigene Immunabwehr schon eingesetzt hat, können die Forscher mit dem so genannten ELISA-Test prüfen. Ein Immun-Absorptionstest – mit dem Proteine nachgewiesen werden, zum Beispiel Antikörper. Sie werden vom Immunsystem gebildet - gehören zur körpereigenen Abwehr – sind die „Antworten“ auf ein Virus. Patientenproben – meist Blut der Patienten – werden hierfür mit verschiedenen Flüssigkeiten gemischt. Durch unterschiedliche Einfärbungen können die Mitarbeiter sehen, Blatt 16 welches Serum reagiert. Welcher Patient Antikörper gebildet hat und welcher nicht. Wären sie vorhanden, zeigten sie: dieser Patient hat sich angesteckt. Mitarbeiter Marc Ringel wertet gerade einen ELISA-Streifen aus. O-TON Dort sehen wir deutlich, dass die beiden Negativkontrollen negativ sind, so wie es sein soll. Und die beiden Positivkontrollen zeigen ein klares Signal. Dann sehen wir die vier Patientenproben. Der Vater ist leicht gefärbt, bedeutet, er hat eine leichte Anzahl an Antikörpern. Und alle drei weiteren Seren. Also von der Mutter und den beiden Kindern ist alles klar gefärbt. So gefärbt, wie die Positivkontrolle. Zeigt uns also auch, dass diese drei Familienmitglieder Antikörper GEGEN das Marphilivirus besitzen. Sprecherin: Bei der Test-Familie wurde das Marphili-Virus – unser Probevirus- nachgewiesen. Die Virologen konnten sehen, wer infiziert ist und wer infiziert war. Deutlich blau sind die Proben der Mutter und der beiden Kinder gefärbt. Sie trugen das Virus in sich – wurden aber nicht krank. Die Probe des Vaters dagegen ist heller. Sie hat erst wenige Antikörper gebildet. Er ist wahrscheinlich noch in einem frühen Stadium der Krankheit. Doch bei ihm sind im Fallbeispiel Symptome aufgetreten. Er fühlte sich krank – so, als habe er eine Grippe. In solchen Fällen müssen die Virologen in Marburg Blatt 17 umgehend das Gesundheitsamt anrufen. Dann kann ein Alarmplan gestartet werden. Mod. Über den Besuch im Marburger Hochsicherheitslabor berichtete Sandra Winzer. – Geschulte Mitarbeiter sind aber nicht nur wichtig, um in Marburg über gefährliche Viren forschen zu können. Manchmal hat die Schulung in Sachen Umsicht und Sicherheit auch einen ganz konkreten und gegenwärtigen Nutzen. Der Marburger Wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Gordian Schudt konnte sich und sein Handwerk beispielsweise Ende vorigen Jahres in Afrika nützlich machen. Stichwort: Ebola. Interview (Abschrift liegt nicht vor) Mod. Dr. Gordian Schudt vom Marburger Institut für Virologie, und diesem Wunsch kann ich mich getrost anschließen, aber leider können die Viren recht lange unerkannt zum Beispiel in den Augen der ehemaligen Patienten überdauern. – Das war hr-iNFO Wissenswert, und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hr-inforadio.de, unter der Rubrik Wissenswert.