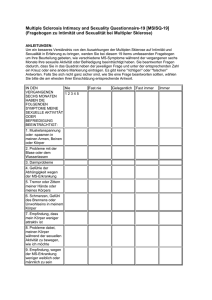

121217 DOKTORARBEIT final

Werbung