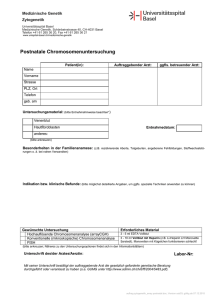

13 Genetik 1 1

Werbung

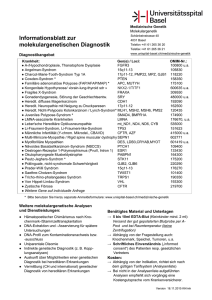

Biopsychologie – Genetik I

Gene, Umwelt & Verhalten I: Formal- und

Quantitative Genetik

1.

Einleitung und Grundbegriffe

2.

Grundlegendes zu den Trägern der Erbinformation

2.1.

Chromosomen

2.2.

DNA und Gen

2.3.

Die Vervielfältigung, die Mitteilung und die Umsetzung der

genetischen Information

3.

Formalgenetik / Klassische Genetik

3.1

Mendel - „damals und heute“

3.2

Gene Mapping und Linkage Analyse

3.3

Jenseits der Mendelschen Regeln

4.

Quantitative Genetik

4.1

Untersuchung der Genetik des Menschlichen Verhaltens

4.2

Exemplarische Befunde zur Erblichkeit

Quelle: (u.a.) Birbaumer & Schmidt Kap. 23

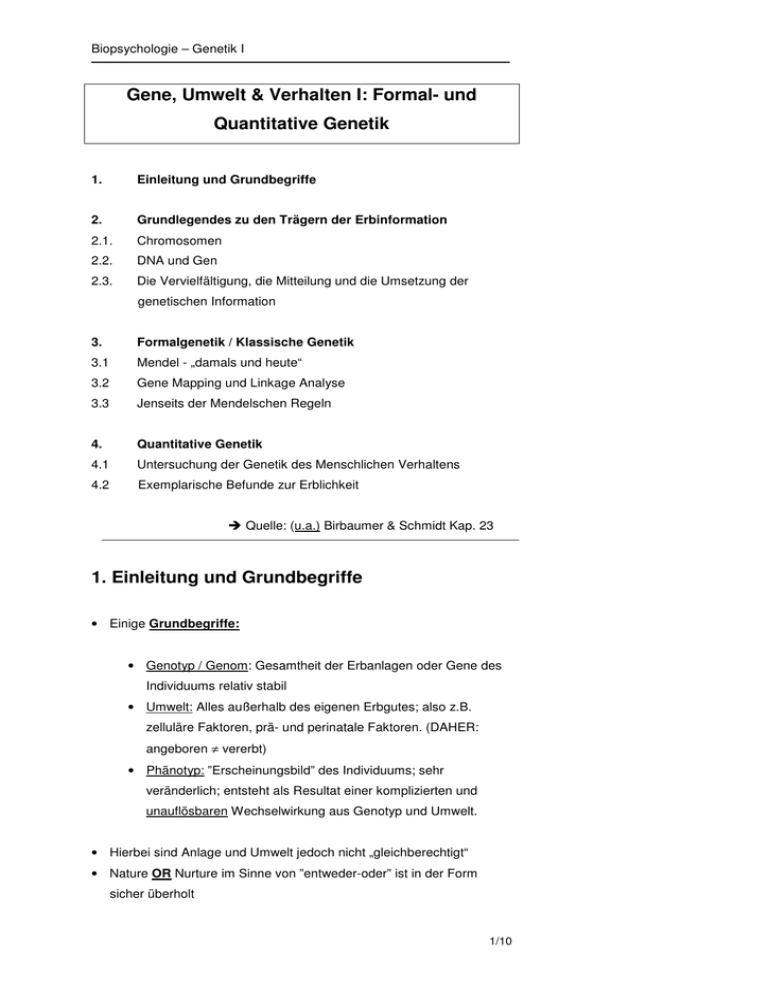

1. Einleitung und Grundbegriffe

• Einige Grundbegriffe:

• Genotyp / Genom: Gesamtheit der Erbanlagen oder Gene des

Individuums relativ stabil

• Umwelt: Alles außerhalb des eigenen Erbgutes; also z.B.

zelluläre Faktoren, prä- und perinatale Faktoren. (DAHER:

angeboren ≠ vererbt)

• Phänotyp: ”Erscheinungsbild” des Individuums; sehr

veränderlich; entsteht als Resultat einer komplizierten und

unauflösbaren Wechselwirkung aus Genotyp und Umwelt.

• Hierbei sind Anlage und Umwelt jedoch nicht „gleichberechtigt“

• Nature OR Nurture im Sinne von ”entweder-oder” ist in der Form

sicher überholt

1/10

Biopsychologie – Genetik I

2. Grundlegendes zu den Trägern der

Erbinformation

2.1. Chromosomen

• Gene (Definition siehe unten) befinden sich auf Chromosomen

(„gefärbter Körper“ im Zellkern aller Körperzellen. Sie haben dort

einen festen Platz (Genlocus).

Abb. B&S 23.6

• Menschen weiblichen Geschlechts haben 23 äußerlich verschiedene

Chromosomen, von denen jedes zweimal vorkommt (46

Chromosomen; diploider Chromosomensatz in jeder Körperzelle).

Eines dieser homologen Chromosomen stammt von mütterlicher,

eines von väterlicher Seite.

• Gene des gleichen Genlocus homologer Chromosomen heißen Allele

• Menschen männlichen Geschlechts:

Eines der Chromosomenpaare ist nicht gleich (XY); Frauen (XX).

Diese Geschlechtschromosomen (Gonosomen) bestimmen u.a. das

Geschlecht des Trägers.

Alle anderen Chromosomen heißen Autosomen

• Nur ein einfacher, haploider Chromosomensatz kommt in Keimzellen

(Gameten Ovum, Spermium) vor

2.2. DNA und Gen

• Chromosomen bestehen zum einen aus versch. Proteinen und zum

anderen aus einer sehr langen Sequenz von Desoxyribonukleinsäure

(DNS; oder englisch: DesoxyriboNucleinAcid)

Abb. B&S 23.4

• DNA besteht aus Zuckermolekülen (Desoxyribose), Phosphatgruppen

und stickstoffhaltigen Basen.

• DNA-Moleküle liegen in Doppelsträngen vor, die Basen jedes

Nukleotids sind über Wasserstoffbrücken nach einer festen Regel

miteinander verbunden

• Ferner ist die DNA verdrillt: Doppelhelix (pro Wendelgang 10

Basenpaare)

• Das Strukturmodell der DNA stammt von Watson und Crick (1953)

2/10

Biopsychologie – Genetik I

• Gene sind Abschnitte der DNA

• Definition ”Gen”:

”Ein Gen ist ein Abschnitt der DNA-Doppelhelix, der ein

spezifisches Polypeptid oder ein spezifisches RNAProdukt codiert”.

2.3.

Die Vervielfältigung, die Mitteilung und die

Umsetzung der genetischen Information

• Grundsätzlichen Funktionen, damit ”Vererbung” im allgemeinen Sinne

überhaupt möglich ist o

Speicherung der genetischen Information (siehe oben)

o

Existenz von Mechanismen zur Vervielfältigung und

Weitergabe der Information

o

von Zelle zu Zelle

semikonservative Replikation im Rahmen

der (Inter)mitose

o

zur nächsten Generation

Entstehung von Keimzellen (Ovum,

Spermium) durch Meiose

o

Existenz von Mechanismen zur Informationsumsetzung in ein

Genprodukt

Proteinsynthese mit Transkription und

Translation

3. Formalgenetik / Klassische Genetik

3.1 Mendel – „damals und heute“

• Im Folgenden: Gesetzmäßigkeiten der Weitergabe und phänotypische

Auswirkung der genetischen Information

• Geht auf Gregor Mendel (1822-1884) zurück

• Eine wesentliche Erkenntnis Mendels: Eine Eigenschaft (z.B.

Blütenfarbe) hängt von einem ”Faktor” ab, der mehr als einer Form

vorkommen kann. Jeder Faktor (also jedes Gen) kommt paarweise

vor, wobei ein Faktor des Paares von der Mutter und der andere vom

Vater stammt.

3/10

Biopsychologie – Genetik I

• Die verschiedenen Ausprägungsformen eines Gens werden als Allele

bezeichnet (s.o.). Die Allelie ist ein allgemeines Prinzip der

Vererbung.

• Ein Individuum ist hinsichtlich eines Genlocus homozygot, wenn die

Allele dieses Ortes gleich sind, und heterozygot, wenn die Allele

unterschiedlich sind.

• Mendel formulierte seine wichtigsten Beobachtungen in Form dreier

Regeln.

Abb. B&S 23.1 & Abb. Uniformitätsgesetz

{zur Einführung der 2. Mendelschen Regel }

• Morbus Huntington (”Veitstanz”)

• Patienten haben immer einen erkrankten Elternteil; ca. 50% der

Kinder eines Patienten bekommen auch M. Huntington

• Phenylketonurie:

• Wurde zunächst nicht als Erbkrankheit erkannt; ist ein Kind an

PKU erkrankt haben andere Kinder eine 25% Wahrscheinlichkeit,

auch wenn Eltern gesund sind. Weitere Beobachtung: Häufung

wenn Eltern „blutsverwandt“ sind

• Mendel erkannte: Diese „Faktoren“ (Allele) müssen sich bei der

Vermehrung irgendwie teilen

• einer der Faktoren kann über den anderen dominieren, so

dass im Phänotyp nur der eine sichtbar wird

• das rezessive Merkmal kann nur sichtbar werden, wenn es in

homozygoter Form auftritt

Abb. B&S 23.1 & Abb. Segregationsgesetz

• Huntington Autosomal-dominant; PKU Autosomal-rezessiv

• Bedingt Heterozygotie ein phänotypisches Bild, das zwischen den

Auswirkungen steht, die beide Allele in homozygotem Zustand

verursachen, so spricht man von intermediärem Verhalten dieser

Allele. Rote und weisse Blüten rosa Blüten

• Es werden im wesentlichen dominant-rezessive und intermediäre

Erbgänge unterschieden.

• Wird ein Merkmal durch nur ein Gen bestimmt, spricht man von

Monogenie. (z.B. AB0-Blutgruppensystem)

4/10

Biopsychologie – Genetik I

• Die meisten menschlichen Merkmale werden jedoch durch das

Zusammenwirken vieler Gene vererbt (Polygenie).

• Inzestuöse Verbindungen ca. 50% der Kinder aus Verbindungen

zwischen Vätern & Töchtern haben schwere genetische Abnormitäten

Mendels 3. Regel:

Abbildung B&S 23.3

• Mendels Glück: Auswahl der Merkmale

• Aus heutiger Sicht besonders interessant Die Ausnahmen

• Was Mendel nicht wusste: Gene sind auf Chromosomen in

organisierter Form lokalisiert.

• z.B. Gen für Huntington auf Chromosom 4; PKU-Gen auf Chromosom

12

• Mendels Regel wird verletzt, wenn Gene für zwei Merkmale auf einem

Chromosom sehr nahe beieinander liegen. Diese Gene werden

dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gemeinsam vererbt.

3.2

Gene Mapping und Linkage Analyse

•

Austausch von Chromosomenteilen während der Meiose Crossing Over Abrechen von Teilen von Chromosomen und

anwachsen an anderen

•

Je näher zwei Gene beieinander liegen, desto geringer die

Wahrscheinlichkeit, dass sie NICHT gemeinsam weitergegeben

werden

•

Über diesen linearen Zusammenhang kann die Position zweier

Gene zueinander berechnet werden Gen-Kartierung

•

Genauer: Die Anzahl der Rekombinationen pro 100 Keimzellen

wird als Distanzeinheit genutzt und als Zentimorgan bezeichnet

•

Begriff Linkage-Analyse Techniken, die sich Verletzung der

Unabhängigkeitsregel zu Nutze machen. Enormer

Wissenszuwachs mit Zunahme bekannter DNA-Marker (mehrere

1000)

dient zur Lokalisierung verhaltensrelevanter Gene

3.3

Jenseits der Mendelschen Regeln

•

Reihe von „Ereignissen“, die nicht zu den Mendelschen Regeln

passen.

•

Die meisten davon gehören thematisch in den Bereich der

Molekulargenetik (siehe Genetik 2))

5/10

Biopsychologie – Genetik I

Mutationen, Chromosomenveränderungen, Erweiterte

Tripletwiederholungen, Genom-Imprinting

•

Aber ein Nicht-Mendelsches Vererbungsmuster soll schon hier

vorgestellt werden •

Bspl: Farbenblindheit (Rot-Grün-Schwäche)

Abbildung 3.1 aus Plomin et al.

o

Bei Männern häufiger als bei Frauen

o

Farbenblinde Mutter & Gesunder Vater Alle Söhne

farbenblind

o

Fabenblinder Vater & Gesunde Mutter Meist gesunde

F1-Generation aber 50% Erkrankte F2-Söhne der F1Töchter Generationensprung

o

Ursache für Farbenblindheit rezessives Gen auf XChromosom

o

•

X-Chromosomal rezessiver Erbgang

Auch X-Chromosomal-rezessiv: Buterkrankheit (Störung der

Blutgerinnung)

4.

Quantitative Genetik

•

Die meisten Merkmale unter polygenem Einfluss

•

Komplexe Merkmale sind jedoch meist kontinuierlich verteilt

•

Anfang des 20. Jhdrts schöner Streit zwischen Mendelianern

und Biometrikern

•

Die Lösung findet sich in ...

Abbildung 3.9 aus Plomin et al.

•

Abbildung illustriert die Grundannahme der Quantitativen

Genetik:

o

Die Auswirkungen mehrerer Gene führen additiv zu

quantitativ verteilten Merkmalen (Bsple: Intelligenz,

Körpergröße, Schizophrenie etc.)

o

•

Jedes Allel hat additiv einen Effekt auf den Phänotyp

Durchschnittliche genetische Ähnlichkeit von Verwandten

Abbildung 3.10 aus Plomin et al.

6/10

Biopsychologie – Genetik I

•

Die Methoden der quantitativen Genetik erlauben die quantitative

Abschätzung des genetischen Anteils an der Varianz der

Ausprägung eines Merkmals in der Population.

•

Hierzu ist es nicht erforderlich, dass die verantwortlichen

Erbanlagen bekannt sind.

4.1

Untersuchung der Genetik des Menschlichen

Verhaltens

•

•

Die wichtigsten Methoden der quantitativen Genetik sind:

o

Familienstudien

o

Adoptionsstudien

o

Zwillingsstudien

o

[Kombinationsdesigns]

Gehen alle zurück auf Sir Francis Galton (1822-1911)

Familienstudien

•

Werden hier ausgelassen

Adoptionsdesigns

Abbildung 5.9 aus Plomin et al.

•

2 Vergleichsmöglichkeiten

o

1. Vergleich genetisch ähnlicher Personen ohne

gemeinsame Familienumwelt

o

2. Vergleich genetisch nicht überdurchschnittlich

ähnlicher Personen, welche aber die Familienumwelt

teilen

•

Vergleich von Eltern & Kindern bzw von Geschwistern

PROBLEME:

•

Selektive Platzierung:

•

Zeitpunkt der Trennung und pränatale gemeinsame Umwelt

•

Information über biologische Eltern

Abbildung 5.10 aus Plomin et al.

o

Exemplarischer Befund zu allg. kognitiven Fähigkeiten

7/10

Biopsychologie – Genetik I

Zwillingsdesigns

•

Meist Vergleich von monozygoten und dizygoten

(gleichgeschlechtlichen) Zwillingspaaren

•

Entstehung:

o

MZ Im frühen Embryonalstadium, bis spätestens zum

ca. 10. Tag trennen sich die Blastomere / Blastozyste /

Zweiblättrige Keimscheibe aus bisher unbekannten

Gründen in zwei omnipotente Organismen

o

DZ Seltene Befruchtung zweier Eizellen durch zwei

Spermien im selben Zyklus.

o

Zwillinge kommen bei etwas mehr als 1% der Geburten

vor, schätzungsweise jedoch bei ca. 20% aller Föten.

Etwa zu je einem Drittel MZ, gleichgeschlechtliche DZ

und gegengeschlechtliche DZ, wobei die Häufigkeit von

MZ sehr konstant ist, die DZ Häufigkeit allerdings von

verschiedenen Faktoren abhängt

Abbildung 11.2 aus Buselmaier et al.

•

Die Bestimmung der Zygotie:

o

polysymptomatischen Merkmalsvergleich

o

DNA-Fingerprinting Vergleich hochpolymorpher

Genabschnitte

•

Grundgedanke von Zwillingsstudien:

o

Sind sich monozygote Paare bezüglich des

interessierenden Merkmals ähnlicher als dizygote geht

man davon aus, dass dieses Merkmal genetischen

Einflüssen unterliegt..

•

Einige Probleme & Vorannahmen:

„Equal environment Hypothese“

o

Ist eine MZ-Ähnlichkeit evtl. durch ähnlichere

Umwelteinflüsse bedingt?

o

Hypothese wurde in vielen Studien untersucht und

generell kann man von ihrer Angemessenheit ausgehen.

Repräsentativität von Zwillingen?

o

z.B. Geburtszeitpunkt, Geburtsgewicht, verzögerte

Sprachentwicklung, Risiko für perinatale zerebrale

Schädigungen

o

ABER !!! : Dennoch sind Zwillinge bezüglich der

meisten Persönlichkeitsmerkmale und psychologisch

8/10

Biopsychologie – Genetik I

relevanten Störungen nicht signifikant unterschiedlich

von Nicht-Zwillingen

Kombinationsdesigns

•

Verschiedene Möglichkeiten der Kombination von

Forschungsstrategien werden eingesetzt.

o

Zwillingsstudien + normale Geschwister

o

Zwillingsdesign + Adoptionsdesign

Bekannteste: “Minnesota Study of Twins Reared

Apart“

Das Konzept der Erblichkeit

•

Gilt nicht nur für Zwillingsstudien

•

Der statistische Kennwert, der zur Schätzung der genetischen

Effektgröße herangezogen wird, ist die Erblichkeit (= Heritabilität =

Heritability)

Abbildung „Formeln“

Selektive Partnerwahl

•

Erhöht die genetische Varianz in einer Population

•

Erhöht die Korrelation zwischen Verwandten 1. Grades dies

führt zu einer h²-Überschätzung bei Familien- bzw.

Adoptionsstudien und einer h²-Unterschätzung in Zwillingsstudien.

•

Relativ gering bei Körpergröße, Gewicht und

Persönlichkeitsmerkmalen (Korrelationen zw. .10 und .25); größer

bei „g“ (.60) und Bildungsniveau (.60).

Dominanz und Epistase

•

Dominanz und Epistase sind nicht additive genetische Effekte;

Dominanz bezieht sich auf eine nicht additive Interaktion von

Allelen an einem Locus (recht häufig). Epistase: Allel-Interaktion

über verschiedene Loci hinweg.

Gen-Umwelt-Korrelation

Tab 14.3 aus Plomin et al.

9/10

Biopsychologie – Genetik I

Gen-Umwelt-Interaktion

•

Genetisch bedingte Empfindsamkeit bzw. Empfänglichkeit für

bestimmte Umwelteinflüsse. Bspl. PKU und Phenylalanin in

Nahrung; Stress-Sensitivität

•

Wie wird nun die Erblichkeit konkret geschätzt?

o

Moderne Zwillingsstudien mit ausreichend großer

Stichprobe werden mittels Anpassung von

Strukturgleichungsmodellen ausgewertet

o

Einfache (alte) Schätzformel, die in etwa zu ähnlichen

Ergebnissen kommt: ....

Abb. Erblichkeitsschätzung

Wichtige Hinweise zur Interpretation von

Erblichkeitsschätzungen:

o

Beziehen sich immer auf genetischen Beitrag zu

interindividuellen Unterschieden; NIE auf einzelne

Personen.

o

Erblichkeitsschätzungen sind auch bei großen

Stichprobenumfängen immer nur grobe Schätzungen;

o

Sie beziehen sich immer auf eine gegebene Population

zu einem gegebenen Zeitpunkt.

o

Erblichkeitsschätzungen sagen entsprechend auch

nichts darüber aus was „sein könnte“ und schon gar

nichts darüber, was sein sollte.

o

Erblichkeit ≠ Determiniertheit

4.2. Exemplarische Befunde zur Erblichkeit

•

Zusammenfassungen auf den Abbildungen:

Tab „Körpermaße“

Tab B&S 23.4

10/10