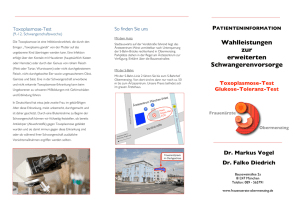

Pränataldiagnostik

Werbung