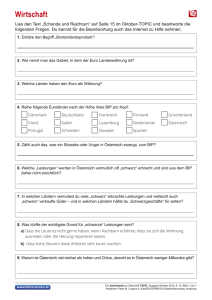

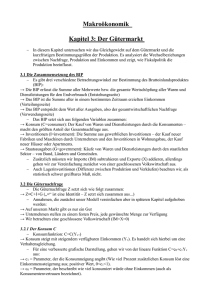

Maastricht : Das Ende der Beschäftigungspolitik?

Werbung