Der Quasar im virtuellen Himmel - Thüringer Landessternwarte

Werbung

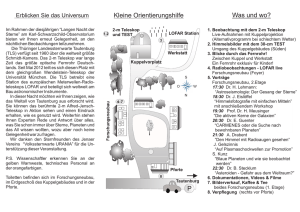

SE IT E N 2 · M I T T WO C H , 9 . JU N I 2 0 1 0 · N R . 1 3 0 Natur und Wissenschaft Paradiesisches All Die Bürde am Bein Acetylen als Leckerbissen n einem Universum, in dem es um die hundert Milliarden Galaxien gibt, von denen jede um die hundert Milliarden Sterne umfasst, ist manches denkbar. Auch Leben auf der Grundlage von Methan, das Wasserstoff „atmet“ und Acetylen verzehrt. Christopher McKay, der als Astrobiologe am Ames Research Center der Nasa einen Hang zu exotischen Lebensformen hat, kann sich solche Organismen sogar in unserm Sonnensystem vorstellen, nämlich auf dem von Methan und andern Kohlenwasserstoffen dominierten Saturnmond Titan. McKay glaubt, sich in dieser Welt der Methan-Seen und des Methan-Nieselregens gut auszukennen. Zusammen mit andern Forschern habe er herausgefunden, dass der Jahresniederschlag an Methan auf dem Titan fünf Zentimeter betrage – vergleichbar der Regenmenge im Death Valley in Kalifornien. Dieser Nieselregen reiche aber aus, die Oberfläche zu durchnässen, was wahrscheinlich den feuchten, schlammigen Boden erkläre. Jetzt scheinen neue Forschungsergebnisse darauf hinzudeuten, dass gerade die reaktionsarmen Wasserstoffmoleküle und das Acetylen auf dem Weg von der Atmosphäre des Titans zum Boden des Mondes verschwinden könnten. Durch Verzehr? Jedenfalls sei unwahrscheinlich, dass sich der Wasserstoff in Höhlen dem Blick entzöge, und ob das Acetylen mit andern Molekülen reagiere und sich jetzt in Form komplexer Verbindungen verberge, sei zweifelhaft. Der nüchterne Einwand von Kritikern, vielleicht fänden auf dem Titan chemische Reaktionen mit von der Erde unbekannten anorganischen Katalysatoren statt, die die Verluste ebenfalls und wahrscheinlich sogar besser erklären könnten, verhallt ungehört. Wer wollte sich auch seinen Hamburger madig machen lassen? G.P. Diagnosen bei chronischen Wunden entscheidend I Wie Impfstoffe gegen Krebs funktionie- ren, ist nicht einfach zu beschreiben, weshalb wir uns in unserer vorigen Wissenschaftsbeilage (siehe F.A.Z. vom 2. Juni) einer grafischen Illustration bedienten. Leider hat sich darin ein Fehler eingeschlichen. Nicht Nervenzellen sind für die Präsentation von Antigenen und die Immunaktivierung verantwortlich, sondern Antigen-präsentierende Zellen. Diese „Dendritischen Zellen“ sind zwar morphologisch ähnlich zu bestimmten Nervenzellen, haben aber als reine Immunzellen nichts mit Nervenzellen zu tun. F.A.Z. ANZEIGE 1DWXUXQG:LVVHQVFKDIW 'DV:LVVHQVFKDIWV$UFKLYI¿UGHQ3& +5$0 0GWCWHIGNGIVG%&41/OKV9KUUGP UEJCHVUDGTKEJVGPCWU(#<WPF5QPPVCIU\GKVWPIFGT ,CJTGDKUPWTa\\IN8GTUCPF $GUVGNNGP5KGVGNGHQPKUEJ CWHYYYHC\EFTQOFGQFGTKO$WEJJCPFGN 0QTOCNGT(GUVPGV\CPUEJNWUUOKVFGPØDNKEJGP)GDØJTGP Verhaltensänderung Was die Psychotherapie ausmacht Der bekannte Heidelberger Psychotherapeut Peter Fiedler hat schon viele Lehrbücher verfasst. Seine Forschungen decken ein breites Themenspektrum ab: Persönlichkeitsstörungen und Depression gehören dazu, aber auch über Schizophrenie, Stottern und Traumabehandlung hat Fiedler publiziert. Vor kurzem nun erschien ein neues Werk, dessen Titel schon andeutet, dass er diesmal, kurz vor seiner Emeritierung, den Lesern einen besonders persönlichen Zugang zu seinem Lebensthema gewährt. „Verhaltenstherapie mon amour“ heißt der kompakte Band, in dem es um eine Leidenschaft geht: Der Autor liebt seine Disziplin so sehr, dass er in jedem Kapitel neue Formen findet, den Leser für sie zu interessieren. Sein Buch enthält autobiographische Skizzen, Fallbeispiele, Szenen aus der Supervisionssitzung mit anderen Therapeuten, historische Zeittafeln und Interviews mit dem Autor selbst, in denen ein Gesprächspartner nachhakt, um Fiedlers Sichtweise auf sein Sujet noch zu vertiefen. So entsteht ein anschauliches Bild von der Entwicklung der Psychotherapie im zwanzigsten Jahrhundert. Fiedler, der 1973 in Münster sein Studium abschloss, schildert dafür unter anderem die Diskussionen unter den Psychologie-Studenten der sechziger und siebziger Jahre und steuert Beispiele aus seiner späteren beruflichen Laufbahn bei. huch Peter Fiedler: „Verhaltenstherapie mon amour. Mythos – Fiktion – Wirklichkeit“. Schattauer Verlag, Stuttgart 2010. 484 S. 24,95 Euro. F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G Die Lofar-Station von Tautenburg vor der Kuppel des 2-Meter-Teleskops der Thüringer Landessternwarte Foto TLS Tautenburg/Michael Pluto Der Quasar im virtuellen Himmel Schlichte Dipolantennen holen jetzt quer über Europa hinweg die Sterne und Molekülwolken der Radioastronomen auf die Erde. Die Hauptlast tragen dabei die Computer. Die Radioastronomie hat in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich zum Verständnis des Universums beigetragen. Zum Beispiel erschloss sich den Wissenschaftlern mit der Entdeckung des ersten Pulsars – eines pulsierenden Neutronensterns, der bei der Explosion eines massereichen Sterns entstanden war – im Jahr 1967 ein ganz neuer Forschungsbereich. Von wenigen Ausnahmen abgesehen ist dabei allerdings der langwellige, niederfrequente Radiobereich ausgeklammert worden, der besonders große Teleskope erfordert hätte, wollte man ebenso effektiv arbeiten wie in andern Spektralbereichen. Für Bilder mit hoher Auflösung von kosmischen Objekten bei langer Wellenlänge benötigte man Radioteleskope mit Hunderten oder Tausenden von Kilometern Durchmesser. Dank einer Initiative des Niederländischen Instituts für Radioastronomie („Astron“) und der frühen Beteiligung einiger deutscher Astronomen ist die Lücke in jüngerer Zeit weitgehend geschlossen worden. Am kommenden Samstag wird den Astronomen bei Exloo in den Niederlanden ein europäisches, quer über den Kontinent reichendes „Radioteleskop der anderen Art“ – Lofar („Low Frequency Arrays“) – formal zur Nutzung übergeben. Zwar hat es seine endgültige Ausdehnung noch nicht erreicht, seine Bewährung aber schon bestanden. Es hat gerade das erste hochaufgelöste Bild eines mehrere Milliarden Lichtjahre von uns entfernten Quasars (3C 196) bei Radiowellen im Meterbereich geliefert. Mit Lofar wollen die Astronomen unter anderem erforschen, wann und wie schnell die ersten Sterne und Galaxien im Kosmos entstanden sind. Damals ionisierten diese Objekte den vorher neutralen Wasserstoff und schufen dabei charakteristische Muster. Der Wasserstoff, der aus der Urzeit des Universums stammt, ist das häufigste chemische Element im Weltall und im gesamten Kosmos verteilt. Neutraler Wasserstoff sendet bei einer Frequenz von 1420 Megahertz entsprechend einer Wellenlänge von 21 Zentimetern Strahlung aus, die große Staubwolken praktisch ohne Absorption durchdringt. Mit der 21-Zentimeter-Astronomie konnte deshalb der Aufbau unserer Milchstraße samt der Lage ihrer Spiralarme genau erkundet werden. Bei Galaxien aus der Frühzeit des Kosmos, die Milliarden von Lichtjahren von der Erde entfernt sind, ist die Wellenlänge der Strahlung wegen der sogenannten Galaxienflucht in den niederfrequenten Meter-Be- Mittel gegen Psychosen lässt Gehirn schrumpfen Antipsychotika können in kurzer Zeit eine für die Motorik wichtige Hirnregion vorübergehend schrumpfen lassen. Wie Untersuchungen am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim gezeigt haben, besteht offenbar ein Zusammenhang mit den Bewegungsstörungen, die als Nebenwirkung solcher auf Dopaminrezeptoren zielender Medikamente oft auftreten. Bei gesunden Probanden, reich verschoben, der jetzt erschlossen werden soll. Lofar ist als ein Radiointerferometer konzipiert worden, also als eine Anlage, die aus mehreren verhältnismäßig kleinen, über Hunderte von Kilometern verteilten Teleskopen zusammengeschaltet ist. Die Astronomen haben dabei eine überraschende und nebenbei preiswerte Variante verwirklicht, bei der die herkömmlichen Radioteleskope mit Parabolschalen durch einfache, primitiv erscheinende Antennenfelder ersetzt worden sind. An jedem Standort befindet sich je ein Feld aus 96 einfachen, von Rundfunkgeräten bekannten Dipolantennen für den Empfang von Strahlung zwischen 30 und 3,8 Meter Wellenlänge (10 bis 80 Megahertz Frequenz) und ein Feld aus 96 Zellen mit je vier mal vier Dipolen für 2,7 bis 1,2 Meter Wellenlänge (110 bis 240 Megahertz Frequenz). Der UKW-Bereich dazwischen ist ausgespart, weil die astronomischen Messungen dort zu stark gestört wären. Die Antennen eines jeden Feldes stehen auf ebener Erde. Ihr astronomisches Arbeitsprinzip kann man sich anhand von zwei Dipolantennen klarmachen. Strahlung, die senkrecht von oben kommt, erreicht beide zur selben Zeit – Herkömmliches Radioteleskop durch die Wahl des Phasenunterschiedes jede beliebige Blickrichtung festlegen und aus den gespeicherten Daten ein Bild des entsprechenden Himmelsabschnitts generieren – es ist, als schaute das Teleskop überall gleichzeitig hin. Deshalb wird Lofar auch als virtuelles Teleskop bezeichnet, als digitales Teleskop oder als Softwareteleskop. Der aufwendige Aufbau eines herkömmlichen Teleskops ist durch ein komplexes Rechenprogramm ersetzt. Die Signale der einzelnen Antennenfelder werden im Rechenzentrum der Universität Groningen in einem Großrechner des Typs Blue Gene/P von IBM zusammengeführt, der eine Leistung von 37 Teraflops hat. Die Daten werden von den astronomischen Messstationen mit Raten um drei Gigabit pro Sekunde über eigens gelegte oder speziell reservierte Glasfaserkabel weitergeleitet, zum Beispiel von Effelsberg zum Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Von dort geht es über das Deutsche Forschungsnetz (DFN) zum Forschungszentrum Jülich und dann über das niederländische „Surfnet“ nach Groningen. Die aus den Daten berechneten Bilder und Himmelskarten sowie die Zwischenprodukte werden in ein spezielles Datenarchiv geleitet, zu Digitales Radioteleskop Empfänger eit ed ufz schi a L ter un Ebenes Antennenfeld Parabolspiegel Computer Laufzeitausgleich F.A.Z.-Grafik Kaiser die Grundlage für die Erzeugung eines Bildes von dem gerade beobachteten Objekt. Fällt die Strahlung dagegen schräg ein, erreicht die Wellenfront erst die eine und einen winzigen Moment später die zweite Antenne, wodurch die Phasen der Wellen ein wenig gegeneinander verschoben sind. Das Verfahren, das darauf beruht, wird militärisch seit langem genutzt. Beim „Phased Array“ werden alle Messdaten gespeichert. Im Computer kann man die Signale der ersten Antenne künstlich verzögern und damit den Phasenunterschied beseitigen, als habe es diesen gar nicht gegeben. Damit sind rechnerisch die Voraussetzungen geschaffen, wie sie beim senkrechten Strahlungseinfall herrschen und für die Erzeugung eines astronomischen Bildes notwendig sind. Das „Phased Array“ hat unter anderem den Vorteil, dass man mit jedem Antennenfeld zu ein und derselben Zeit Strahlung vom gesamten Himmel erfasst. Auf diese Weise ist innerhalb weniger Minuten eine vollständige Kartierung möglich, die normalerweise Jahre erforderte. Mit dem Computer kann man aber auch dem das Forschungszentrum Jülich eine Speicherkapazität von tausend Terabyte beisteuert. Die erste Station von Lofar ist 2006 bei Exloo in Betrieb gegangen, der in den Niederlanden weitere folgten. In Deutschland arbeitet die erste Station seit November 2007 in Effelsberg in der Eifel. Mittlerweile fertig sind auch die Stationen von Tautenburg bei Jena und Unterweilenbach bei München, eine weitere (Bornim bei Potsdam) steht kurz vor der Vollendung. Eine fünfte deutsche Station ist für Jülich vorgesehen. Insgesamt stehen in Europa derzeit 22 von mindestens 36 geplanten Einzelstationen bereit mit Antennenfeldern in Großbritannien, Schweden, Frankreich, Polen, der Ukraine und Italien. Die deutsche Beteiligung an Lofar ist im Glow-Konsortium („German Long Wavelength“) vereinigt, dem elf Institute angehören, darunter das Astrophysikalische Institut Potsdam, die MaxPlanck-Institute für Radioastronomie, für Astronomie und für Astrophysik sowie die Thüringer Landessternwarte in GÜNTER PAUL Tautenburg. die einmalig das Mittel Haloperidol erhalten hatten, war eine als Putamen bezeichnete Hirnregion schon nach ein bis zwei Stunden deutlich verkleinert. Das berichten Heike Tost und ihre Kollegen in der Zeitschrift „Nature Neuroscience“. Der Schweregrad der als „extrapyramidale Symptome“ bezeichneten Nebenwirkungen steigerte sich mit dem Grad der Hirnschrumpfung. Der Prozess ist allerdings reversibel. Nach vierundzwanzig Stunden, so zeigten die kernspintomographischen Bilder der Patienten, war wieder der Normalzustand erreicht. R.W. Palliativ-Versorgung wird national vernetzt Schwerstkranke und Sterbende besser zu versorgen ist das Ziel der Deutschen Palliativstiftung (www.palliativstiftung.de), die soeben gegründet wurde. Sie versteht sich als nationale Plattform für Menschen, die sich in der Palliativversorgung engagieren. Die acht Gründer um Thomas Sitte vom Palliativnetz Osthessen kommen aus der Pflege, Medizin, Physiotherapie, Seelsorge und Wirtschaft. R.W. Zwei bis drei Millionen Menschen, so schätzt man, leiden in Deutschland an chronischen Wunden. Überwiegend sind es Geschwüre am Unterschenkel. Das sogenannte Ulcus cruris macht fast zwei Drittel aller chronischen Wunden aus. Als Behandlungskosten wurden für das Jahr 2005 mehr als fünf Milliarden Euro hochgerechnet. Der überwiegende Teil der Patienten geht zunächst zu ihrem Hausarzt, der sie oft erst nach frustranen Therapieversuchen an einen Facharzt überweist oder in eines der seltenen Wundzentren in Deutschland schickt. Dort stellt sich dann heraus, dass die Ursachen weit vielfältiger sind als bisher angenommen. Eine Analyse der dermatologischen Wundambulanz an der Universitätshautklinik in Essen hat unlängst gezeigt, dass allein dort 16 verschiedene Ursachen für ein Ulcus cruris gefunden wurden. Die Arbeitsgruppe um Joachim Dissemond wertete die Befunde von 354 Patienten aus, die sich von 2002 bis 2007 in der Wundambulanz vorstellten und deren Geschwüre bereits mehr als drei Monate bestanden. Zwar zeigte sich auch in diesem Kollektiv, dass meistens äußere und innere Krampfadern, krankhaft gestaute Venen also, für die Geschwüre verantwortlich waren, nämlich bei 57 Prozent der Kranken. Aber bei fast einem Fünftel kam zu den nicht funktionierenden Venen noch ein Teilverschluss der arteriellen Blutgefäße hinzu oder war alleinige Ursache. Hier sind vor allem Rauchen und Diabetes der Grund dafür, dass die Gefäße durch Arteriosklerose verengt sind und das Bein nicht mehr genügend durchblutet wird. Bei längst nicht jedem Patienten weisen Schmerzen auf die richtige Diagnose hin („Der Hautarzt“, Bd. 6, S. 483). Dass die Betroffenen deswegen beim Gehen öfter Pausen einlegen, hat den Namen „Schaufensterkrankheit“ geprägt. Immerhin litten 13 Prozent der Ulcuscruris-Patienten an einer Vaskulitis, einer oft durch Autoimmunvorgänge bedingten Entzündung der Blutgefäße. Das ist zwar an sich ein seltenes Krankheitsbild, allerdings ist es offenbar häufiger für Beingeschwüre verantwortlich, als man bisher glaubte, und es bedarf auch einer anderen Behandlung. Beingeschwüre können zudem von Bestrahlungen herrühren, durch Medikamente oder Kontaktallergene verursacht werden oder das erste Anzeichen für einen bösartigen Hautkrebs sein. Je nachdem, welches Zentrum die Ursachen untersucht, variieren die Anteile der zugrundeliegenden Krankheiten zwar. Ohne eine ausführliche Diagnostik, die einem Hausarzt in aller Regel nicht zur Verfügung steht, lässt sich die Vielfalt der Ursachen nicht erkennen. Das hat auch therapeutische Konsequenzen. Wird beispielsweise übersehen, dass arteriosklerotische Gefäßverschlüsse das Geschwür mitverschuldet haben, dann müssen diese behandelt werden, sonst heilt angesichts der mangelnden Blutversorgung das Gewebe nicht zu. Daher bedarf es dringend genauerer wissenschaftlicher Erhebungen über die offenbar noch viel zu wenig bekannte Vielfalt von Beingeschwüren. mls Wenn schwebende Glaskügelchen zittern Die Simulation der Brownschen Molekularbewegung Blütenpollen, die in einer Flüssigkeit gelöst sind, bewegen sich völlig unregelmäßig, obwohl scheinbar keine Kräfte auf sie wirken. Der schottische Botaniker Robert Brown, der dieses Phänomen im Jahr 1827 erstmals unter dem Mikroskop beobachtete, fand dafür noch keine Erklärung. Er hielt es aber für unwahrscheinlich, dass die Pollen sich aus eigenem Antrieb bewegten. Als Albert Einstein sich 1905 mit der Ursache der mysteriösen Zitterbewegung der Pollen beschäftigte, konnte er bereits auf Überlegungen des Wiener Physikers Ludwig Boltzmann und des Engländers James Clark Maxwell aufbauen. Die beiden Begründer der statistischen Mechanik hatten die messbaren Eigenschaften von Gasen wie Temperatur und Druck im Wesentlichen auf Stöße zwischen mikroskopischen Teilchen – Atomen und Molekülen – zurückgeführt. Einstein schloss nun seinerseits, dass die Bewegung der Pollen durch unzählige Stöße mit Wassermolekülen zustande kommt. Im Jahr 1907 schlug Einstein ein Experiment vor, mit dem sich seiner Ansicht nach die Geschwindigkeit der Blütenpollen zwischen zwei Stößen mit Wassermolekülen ermitteln lassen sollte. Allerdings glaubte er, dass es kaum zu verwirklichen sei, weil man den Aufenthaltsort der Teilchen nicht mit der dafür nötigen Präzision würde feststellen können. Ein Jahrhundert später haben nun Forscher von der University of Texas in Austin die Idee von Einstein wiederaufgegriffen und gezeigt, dass die Messung augenblicklicher Geschwindigkeiten doch möglich ist. Allerdings untersuchten sie nicht Pollen im Wasserglas, sondern ein Schwebeteilchen in der Luft, was eine Reihe von Vorteilen hat. Zum einen sind Stöße mit den Luftmolekülen weitaus seltener als Kollisionen mit Wassermolekülen. Dadurch vergeht mehr Zeit zwischen den Richtungswechseln, wodurch man die Momentangeschwindigkeit leichter messen kann. Zum anderen lässt sich die augenblickliche Position von Schwebeteilchen dank ausgefeilter Lasertechniken recht genau feststellen. Die Forscher um Mark Raizen nutzten für ihre Untersuchung eine eigens entwickelte „optische Pinzette“, die im Wesentlichen aus zwei aufeinander gerichteten Laserstrahlen bestand. An der Stelle, wo die Strahlen zusammentrafen, bildete sich aufgrund der unterschiedlichen Polarisation der Laserstrahlen eine Art Lichtkäfig. Dort hinein brachten die Forscher ein drei Mikrometer großes Glaskügelchen, das von der Lichtpinzette in der Schwebe gehalten wurde. Die Laserstrahlen nutzten die Forscher auch dazu, die Zitterbewegung des Kügelchens, ausgelöst von den Stößen mit den Luftmolekülen, zu verfolgen. Wenn sich das Schwebeteilchen aus der Mitte des Käfigs entfernte, wurden beide Laserstrahlen leicht abgelenkt. Auf diese Weise konnten die Forscher alle 0,5 Mikrosekunden die augenblickliche Position des Teilchens messen und dessen Geschwindigkeit berechnen. Die Versuche wurden bei unterschiedlichen Luftdrücken ausgeführt. Bei hohem Druck kam es – wie erwartet – häufiger zu Stößen und Richtungswechseln als bei niedrigem Druck. Raizen und seine Kollegen interessierte es, ob mit stei- Albert Einstein bezweifelte, dass die Momentangeschwindigkeit jemals gemessen werden könnte. gendem Druck auch die Bewegungsenergie des Glaskügelchens zunehmen würde. Statistische Betrachtungen, bei denen viele Kollisionen betrachtet werden, hatten vor rund hundert Jahren gezeigt, dass die Bewegungsenergie auf alle drei Raumrichtungen im Mittel gleich verteilt ist und ausschließlich von der Temperatur des Systems abhängt. Diesem Gleichverteilungssatz zufolge sollte auch die Bewegungsenergie des Glaskügelchens unverändert bleiben, wenn man den Druck erhöht, die Temperatur aber konstant hält. Und tatsächlich, der „Grundpfeiler“ der statistischen Mechanik war auch für das schwebende Glaskügelchen und damit für alle Teilchen bestätigt, die der Brownschen Molekularbewegung unterliegen. Die ermittelte mittlere Geschwindigkeit des Glaskügelchens betrug 0,4 Millimeter pro Sekunde und stimmte recht gut mit dem theoretischen Wert überein, wie Raizen und seine Kollegen in der Online-Ausgabe der Zeitschrift „Science“ (doi: 10.1126/ science.1189403) berichten. Die Bedeutung dieses ausgeklügelten Experiments dürfte aber weniger in der Bestätigung eines alten Lehrsatzes liegen als vielmehr in der Möglichkeit, den Grenzbereich zum quantenmechanischen Verhalten von Partikeln mit einigen Mikrometern Durchmesser zu untersuchen. Zu diesem Zweck wollen die Forscher mit der Lichtpinzette die Bewegung von Glaspartikeln so weit wie möglich einfrieren, um mögliche Effekte der Quantentheorie auf die Brownsche Molekularbewegung beobachten zu können. ANNE HARDY Foto Science Ein nur wenige Mikrometer großes Glaskügelchen (heller Fleck) wird von zwei aufeinander gerichteten Laserstrahlen in die Zange genommen. Die Zitterbewegung des Teilchens, ausgelöst von Stößen mit den Luftmolekülen, führt zu geringfügigen Ablenkungen der Laserstrahlen. Ein Computer ermittelt aus den Fluktuationen die Geschwindigkeit des Kügelchens.