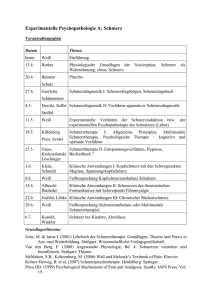

1. Nationales Schmerzforum - IDW

Werbung