Organisation von Sportanlässen, Zusammenfassung

Werbung

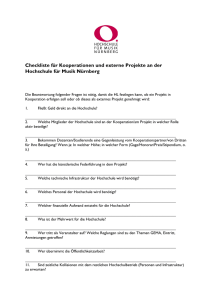

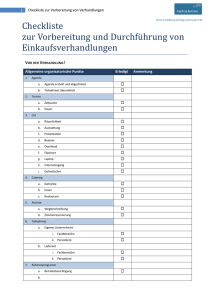

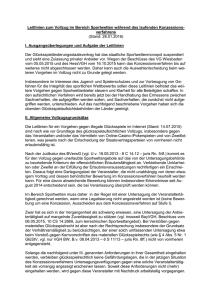

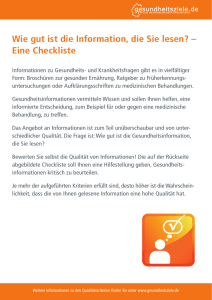

sportclic.ch Organisation von Sportanlässen Zusammenfassung Inhalt 1. Organisationsphase 1: «Veranstaltungsidee» ................................................................ 2 2. Organisationsphase 2: «Veranstaltungskonzept» .......................................................... 3 3. Organisationsphase 3: «Veranstaltungsplanung» .......................................................... 4 4. Organisationsphase 4:«Veranstaltungs-Durchführung» ................................................10 5. Organisationsphase 5: «Veranstaltungs-Nachbearbeitung» .........................................14 Hinweise zu diesem Dokument Dieses Dokument umfasst die Einführungstexte des Unterkapitels „5-PhasenEventmanagement“ im Kapitel „Sportveranstaltung“. Die Checklisten, auf die in diesem Dokument an verschiedenen Stellen verwiesen wird, stehen - wie diese Zusammenfassung auch - auf dem Portal www.sportclic.ch zum Download bereit. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 1 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 1. Organisationsphase 1: «Veranstaltungsidee» Einführung In der Organisationsphase 1 werden die Ausgangslage für und die Anforderungen an das zu erstellende Produkt festgehalten sowie Lösungsvarianten skizziert. Anschliessend wird eine Lösung ausgewählt und für die weitere Bearbeitung beschrieben. Ob es um einen Jugendriegentag oder um eine Weltmeisterschaft geht: Irgendwann und irgendwo wird die Veranstaltungsidee geboren. Beim Schlummertrunk nach dem Vereinstraining, an einer Klausurtagung, an einer Vorstandssitzung, an der Delegiertenversammlung eines nationalen oder am Kongress eines internationalen Sportverbands. Oder ein Vereinsvorstand, eine Verbandsbehörde, ein Sponsor, eine Unternehmung, eine Tourismusorganisation erteilt jemandem den Auftrag, eine Sportveranstaltung zu konzipieren, zu planen und durchzuführen. Dies ist der Auftakt zu einer spannenden "Reise". Diese Reise muss gut vorbereitet werden. Es muss genau abgeklärt werden, wohin sie führt, in welche Teiletappen sie aufgeteilt werden soll, wer daran teilnimmt, wie viel Zeit und welche Ressourcen zur Verfügung stehen, um ans Ziel zu gelangen. 4 Initialmassnahmen Durch diese vier Initialmassnahmen erhält das Veranstaltungsprojekt erste Konturen: Eine Ideenskizze erstellen bzw. sich vom Auftraggeber einen schriftlichen Auftrag geben lassen. "Verbündete" suchen: Zuerst im eigenen Umfeld, im Verein, bei Freund/innen und Trainingspartner/innen. Verlaufen diese Kontakte ermutigend, dann können sie auf Mitglieder der Verbands- oder Vereinsleitung, auf Behörden, Tourismusorganisationen und weitere Fachpersonen und -organisationen ausgeweitet werden. Lösungsvarianten erarbeiten und bewerten. Eine Lösung auswählen und in einem Lösungsentwurf schriftlich (kurz!) festhalten. Einstiegsfragen In der Organisationsphase 1 sollten sich die Initiant/innen einige Einstiegsfragen stellen und diese möglichst konkret beantworten. Die Checkliste "Einstiegsfragen" bietet dazu Hilfestellung. Sie muss an die Grösse, Art und Dauer des eigenen Veranstaltungsprojekts angepasst werden. Meilenstein 1 MS Entscheid über die Erarbeitung des Veranstaltungskonzepts Mit dem Meilenstein 1 wird die Organisationsphase 1 "Veranstaltungsidee /-auftrag" abgeschlossen und die Organisationsphase 2 "Veranstaltungskonzept" eingeleitet. Mögliche Fragestellungen: © Liegt eine schriftliche Ideenskizze bzw. ein Auftrag für die Veranstaltung vor? Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 2 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Gibt es zu Einstiegsfragen, die als Erfolgsfaktoren der Sportveranstaltung wichtig sein können, genügend positive Antworten? Hat der Lösungsentwurf genügend Substanz für eine erfolgversprechende Umsetzung? Kann mit den nötigen Ressourcen für die Planung, Durchführung und Auswertung der Veranstaltung gerechnet werden? Steht genügend Zeit für die seriöse Erarbeitung des Veranstaltungskonzepts und für die Veranstaltungsplanung zur Verfügung? Sind die wichtigen Entscheidungsinstanzen, Entscheidungswege und Entscheidungstermine bekannt? 2. Organisationsphase 2: «Veranstaltungskonzept» Einführung In der Organisationsphase 2 wird das "Produkt Sportveranstaltung" beschrieben und die technische Umsetzung konzipiert. Das Veranstaltungskonzept ist die Entscheidungsgrundlage für die Einleitung der aufwändigen Veranstaltungsplanung. Es muss deshalb, ohne ins Detail zu gehen, Entscheidungsgrundlagen und Informationen enthalten. Je nach Entwicklungsstand wird der Entscheid durch die Initiant/innen, durch das Startteam oder durch eine (designierte) Trägerschaft gefällt. Steht hinter dem Projekt ein Auftraggeber, so liegt der Entscheid bei ihm. Inhalt, Umfang und Gestaltung des Konzepts sind von der Art, Grösse und Dauer der Veranstaltung abhängig. Wenn es bereits ähnliche Veranstaltungen gibt, können deren Erfahrungswerte verwendet werden. Bei sich wiederholenden Veranstaltungen genügt in der Regel die Überprüfung und allenfalls Anpassung des bestehenden Konzepts. Ist die vorgesehene Sportveranstaltung in ihrer Art neu, dann muss das Veranstaltungskonzept Grundlagen, Analysen und konzeptionelle Überlegungen enthalten, die dem Entscheidungsgremium, möglichen Partnern, potenziellen Sponsoren und Behörden ein stimmiges Gesamtbild vermitteln. Solche Neuentwicklungen sind die "hohe Schule" des Eventmanagements. Dafür braucht es Mut, Kreativität und Stehvermögen. Grundlagen sammeln und auswerten Um ein gutes Veranstaltungskonzept zu entwickeln, muss das Rad nicht neu erfunden werden. Es gibt genügend Grundlagen, die gesammelt, analysiert und für die eigene Veranstaltung verwendet werden können. Nützliche Quellen sind: Reglemente von nationalen und internationalen Sportverbänden; Organisationsunterlagen, Ausschreibungen und Programme von ähnlichen Veranstaltungen; Fachliteratur und Websites über Veranstaltungs-/Eventmanagement; Auswertungen und Berichte von Veranstaltungen; Wissenschaftliche Studien und Statistiken über Trends im Freizeit- und Sportbereich; Besuche von ähnlichen Sportveranstaltungen; Gesetze, Verordnungen und Richtlinien (Bund, Kantone, Gemeinden); Medienberichte: Fach- und Verbandszeitschriften, Tagesmedien, TV-Berichte, Videos. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 3 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Konzeptstruktur Jede Sportveranstaltung ist in ihrer Art einmalig. Deshalb ist auch jedes Veranstaltungskonzept ein Unikat. Wichtig ist, dass das Konzept übersichtlich gegliedert ist und konkrete Aussagen enthält. Die Checkliste "Veranstaltungskonzept" bietet dazu Hilfestellung. Meilenstein 2 MS Entscheid über die Einleitung der Veranstaltungsplanung Zum Abschluss der Organisationsphase 2 liegt beim Meilenstein 2 das Veranstaltungskonzept vor. Dieses enthält ausreichende Grundlagen und Informationen für den Entscheid über die Einleitung der Veranstaltungsplanung in der Organisationsphase 3. Damit wird bereits ein wichtiger Vorentscheid über die Durchführung der Sportveranstaltung getroffen. Deshalb müssen frühzeitig folgende Fragen geklärt sein: Wer entscheidet: die designierte Trägerschaft, die Initiant/innen, das Startteam, der Auftraggeber? Wie wird entschieden? Wann wird entschieden? 3. Organisationsphase 3: «Veranstaltungsplanung» Einführung In der Organisationsphase 3 werden Lösungen für übergeordnete Themen (Querschnittthemen) und für die einzelnen Organisationsbereiche der Sportveranstaltung erarbeitet. Die Planung ist die gedankliche Vorwegnahme der zukünftigen Sportveranstaltung. Ausgangspunkte sind die in den Organisationsphasen 1 und 2 erarbeiteten Grundlagen. Diese werden jetzt konkretisiert und weiterentwickelt. Damit wird sichergestellt, dass die Ziele erreicht werden und die Sportveranstaltung in der vorgesehenen Umwelt funktionieren kann. Am Ende der Organisationsphase 3 liegen die detaillierten Planungen für die Querschnittthemen und für die Organisationsbereiche der Veranstaltung vor. Welche dies sind und welchen Detaillierungsgrad sie haben müssen, hängt von der Art, Grösse und Dauer der Veranstaltung ab. Einige übergeordnete Themen bzw. Querschnittthemen werden nachstehend beschrieben und mit Mustervorlagen und Praxisbeispielen ergänzt. Für die Organisationsbereiche gibt es ein eigenes Kapitel mit Checklisten, die als Planungsinstrumente verwendet werden können. Planungsebenen Die Planungsprozesse umfassen die Ebenen "Aufgaben" und "Ressourcen": Die Aufgabenplanung gibt über alle Aktivitäten und deren zeitliche Ansetzung Auskunft. Sie erfolgt in den folgenden vier Schritten: © Alle für die Zielerreichung nötigen Tätigkeiten auflisten; die Dauer jeder einzelnen Tätigkeit möglichst präzis schätzen. Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 4 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Anfangs- und Endtermine bestimmen; Dauer der Tätigkeiten (Schritt 1) auf einer Tätigkeitsliste in Monaten/Wochen/Tagen festhalten. Planung optimieren: Aufteilen oder Weglassen von Tätigkeiten, Anpassung der Ressourcen, paralleles Arbeiten u.a. Checklisten erstellen: WER macht WAS bis WANN. Eine geeignete Darstellungsmöglichkeit für die Aufgabenplanung sind Balkendiagramme (Gantt-Charts). Sie geben einen Überblick über die zeitliche Abfolge der verschiedenen Tätigkeiten. Die Ressourcenplanung zeigt auf, welche Mittel (Personal, Finanzen, Infrastrukturen, Transportmittel, Material, Veranstaltungstechnik u.a.) in welcher Menge zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt werden. Sie kann erst erstellt werden, wenn die Aufgabenplanung vollständig ist. Planungsfristen Generelle Aussagen über den Zeitaufwand für die Gesamtplanung sind schwierig, weil Faktoren wie Art, Grösse und Umfeld der Veranstaltung, Ressourcen oder Arbeitsweise des Organisationskomitees eine Rolle spielen. Deshalb empfiehlt es sich, der Planung eine lang-, mittel- und kurzfristige Struktur zu geben. Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Planungsfristen Rechtsformen Wer ist rechtlich für die Sportveranstaltung verantwortlich? Diese Frage muss frühzeitig geklärt werden. Ist der Veranstalter bereits eine juristische Person (z. B. Verein, Aktiengesellschaft, GmbH), dann kann er unter dieser Rechtsform auch die Veranstaltung durchführen. Wenn nicht, muss eine geeignete Rechtsform geschaffen werden. Dies ist vor allem unter dem Aspekt der Haftung oder bei späteren Rechtsstreitigkeiten wichtig. Führungsprozesse Führungsgrundlagen / Organisation Statuten Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Rechtsformen Führung und Organisation Die Führung und Organisation einer Sportveranstaltung unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der Führung und Organisation eines Sportvereins, eines Sportverbands oder einer Unternehmung. Es geht darum, Ziele zu setzen, zu planen, zu entscheiden, zu realisieren, zu kontrollieren – und regelmässig, offen und transparent zu kommunizieren Strategische und operative Führung Für mittlere, grosse und Mega-Sportveranstaltungen ist die klare Trennung der operativen und der strategischen Führungsebene ein Muss. Kleinst- und Kleinveranstaltungen kommen in der Regel mit der operativen Führungsebene aus. Aber auch hier muss vorgängig geklärt werden, wer die Gesamtverantwortung trägt, wer juristisch haftbar ist und wer, nach der Veranstaltung, den Organen Décharge erteilt. Die strategische Führung ist in der Regel durch die Rechtsperson der Trägerschaft bzw. des Auftraggebers gegeben. Sie schafft den grundsätzlichen Orientierungsrahmen (WOHIN und WOZU?) und trifft Massnahmen, die den langfristigen Erfolg der Veranstaltung sichern. Organe auf dieser Ebene sind entweder die Trägerschaft oder der Auftraggeber, und zwar als Verein, GmbH, Aktiengesellschaft oder in einer anderen Rechtsform. Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Strategische Führung © Die operative Führung wird durch die Veranstaltungsleitung (OK-Präsident/in) und das Organisationskomitee (Organisationsbereichsleitende) wahrgenommen. Diese werden durch die strategische Führung bzw. den Auftraggeber eingesetzt. Sie schaffen den konkreten Orientierungsrahmen (WAS und WIE?), planen die Sportveranstaltung, führen Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 5 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 sie durch und besorgen die Nachbearbeitung. Bei mittleren, grossen und MegaVeranstaltungen wird die operative Führung durch einen Geschäftsführer/eine Geschäftsführerin und durch eine temporäre oder permanente Geschäftsstelle unterstützt. Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Veranstaltungsleitung Kernprozesse Sportveranstaltung Organisationsbereiche Checklisten Organisationsbereiche Organbildung Die Veranstaltungsorganisation braucht eine geeignete "Architektur", die funktional auf die zu lösenden Aufgaben ausgerichtet ist. Dabei gilt der Grundsatz "So viele Organe wie nötig, so wenige wie möglich". Die Veranstaltungsorganisation wird in einem Organigramm dargestellt. Führungsprozesse Führungsgrundlagen / Organisation Organisation Organisationsinstrumente Die Koordination und Zusammenarbeit der Führungsorgane und Führungspersonen auf der strategischen und auf der operativen Ebene wird durch Organisationsinstrumente gesteuert. Kleinst-, kleine und mittlere Veranstaltungen brauchen mindestens ein Organigramm und Funktionsbeschreibungen. Für Gross- und Mega-Veranstaltungen muss der Einsatz von weiteren Organisationsinstrumenten geprüft werden: Funktionsdiagramm, OK-Reglement, Spesenreglement u.a. Führungsprozesse Führungsgrundlagen / Organisation Organisation Externe Dienstleistungspartner, Agenturen Je nach Art, Grösse und Dauer der Sportveranstaltung kann es sinnvoll sein, mit externen Spezialisten zusammenzuarbeiten. Das Dienstleistungsangebot von Unternehmungen im Eventbereich ist vielfältig. Es umfasst Themen wie Marketing, Sponsoring, Kommunikation, Marktforschung/Evaluation, Veranstaltungstechnik, Logistik, Sicherheit/Security, Verpflegung/Catering, Gäste- und VIP-Betreuung - bis hin zu Full-Service-Agenturen. Der Einsatz eines externen Dienstleistungspartners kann rasch sehr teuer werden. Er muss deshalb gezielt und immer mit Blick auf die finanziellen Ressourcen erfolgen. Die Kosten können durch verschiedene Massnahmen im Griff gehalten werden: Das "Produkt Sportveranstaltung" (Kernveranstaltung, Side-Events, Rahmenprogramm) bereits in den Organisationsphasen 1 und 2 so konkret wie möglich definieren Dienstleistungspartner/Agenturen kennen lernen: In persönlichen Gesprächen einen Eindruck gewinnen über Unternehmenskultur, Menschen, Arbeitsweise, Leistungen, Preise Für die von einem Dienstleistungspartner erwarteten Leistungen ein schriftliches Briefing verfassen Von zwei bis vier Agenturen Leistungsbeschreibungen und Offerten einholen und diese vergleichen Eine Agentur auswählen, eine schriftliche Auftragsbestätigung verlangen und/oder einen Agenturvertrag abschliessen; sich bei grossen Veranstaltungen und in komplexen Situationen juristisch beraten lassen Produktgestaltung Die Produktgestaltung ist das zentrale Element der Erfolgsstrategie. Aus der Sportveranstaltung soll eine gut positionierte Marke werden, ein unverwechselbares Ereignis, das in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Bei der Entwicklung der Veranstaltungsidee und des Veranstaltungskonzepts steht die Kernveranstaltung im Zentrum. Sie motiviert Sportlerinnen und Sportler zur Teilnahme, schafft Bekanntheit und Medieninteresse, ist für Sponsoringpartner und Zuschauer/innen © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 6 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 attraktiv. Die Kernveranstaltung ist aufwändig und benötigt viele Ressourcen (Personal, Finanzen, Infrastrukturen, Material). Um diesen Aufwand möglichst breit abzustützen, muss sich der Sportveranstalter zusätzliche Angebote überlegen, die weitgehend auf den gleichen Ressourcen basieren wie die Kernveranstaltung. Dies führt zur Bildung einer Produktfamilie. Mit einer geschickt konzipierten Produktfamilie wird die Veranstaltung für eine grössere Anzahl Sportler/innen und Besucher/innen attraktiv. Dies generiert Mehreinnahmen (Startgelder, Ticketverkauf, Konsumationen u.a.), stützt die Veranstaltung breiter ab und belebt das Programm. Bei der Bildung der Produktfamilie kann der Veranstalter seiner Fantasie je nach Sportart und je nach den Zielen der Veranstaltung freien Lauf lassen. Zur Produktfamilie können zum Beispiel folgende "Familienmitglieder" gehören: Kernveranstaltung Das "Flaggschiff" der Sportveranstaltung, die Sportart mit den höchsten sportlichen Anforderungen, den prominentesten Sportler/innen, der grössten Teilnehmer/innenzahl, dem stärksten Medieninteresse u.a. Side-Events Teamkategorie, Familienkategorie, Wettbewerbe auf kürzere Distanzen/mit einfacheren Spielformen, Sportangebote für Menschen mit Behinderung, Kinder trainieren mit Sportstars, Probierangebote für Sporteinsteiger/innen u.a. Rahmenprogramm Festwirtschaft, Unterhaltungsangebot, Showprogramm, Spiel, Sport und Spass für Kinder, Kinderspielplatz, Ausstellung und Verkauf von Sportartikeln ("Village"), Autogrammstunden, Torwandschiessen, Geschicklichkeitsparcours, ökumenischer Gottesdienst u.a. Kernprozesse Sportveranstaltung Organisationsbereiche Checkliste Produkt Fazit: Um erfolgreich, attraktiv und "einmalig" zu sein, muss ein Sportevent, eine Sportveranstaltung nicht nur organisiert, sondern auch inszeniert werden. Der Leitfaden "Inszenierung von Sportveranstaltungen gibt dazu wertvolle Hinweise. Kernprozesse Sportveranstaltung Inszenierung Sportveranstaltungen - Leitfaden Planung in den Organisationsbereichen In der Organisationsphase 3 wird ein grosser Teil der Planung in den Organisationsbereichen geleistet. Es ist Aufgabe der Führung, die Vernetzung aller Arbeiten und eine gute Kommunikation sicher zu stellen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten: Die vorgegebenen strategischen und operativen Ziele und Rahmenbedingungen im Auge behalten Die Verantwortlichen der Organisationsbereiche dazu anhalten, in Varianten zu planen; dies erleichtert Entscheide und die Vernetzung mit den anderen Bereichen Regelmässig und ausführlich nach allen Seiten informieren Für interne Kommunikation und Koordination Zeitreserven einplanen Für die Planung in den Organisationsbereichen Checklisten erstellen ( Kernprozesse Sportveranstaltung Organisationsbereiche) Finanzplanung Die Finanzplanung ist ein wichtiges Element jeder Sportveranstaltung. Ausgangspunkt sind die im Rahmen der Organisationsphase 2 angestellten Überlegungen zu Aufwand, Ertrag und Liquidität. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 7 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 In der Organisationsphase 3 "Veranstaltungsplanung" wird ein auf die Veranstaltung zugeschnittener Kontenplan erstellt. Aufwand und Ertrag (Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung) werden in einem Budget konkretisiert. Dieses umfasst alle kostenrelevanten Positionen der Planung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sportveranstaltung. Zur Finanzplanung einer Sportveranstaltung gehören zudem die Themen Mittelbeschaffung, Steuern und Versicherungen. Supportprozesse Rechnungswesen Kernprozesse Sportveranstaltungen Veranstaltungsplanung Checkliste Finanzplanung Ethik / Umwelt / Nachhaltigkeit Jede Sportveranstaltung belastet die Umwelt. Mit gezielten Massnahmen kann die Umweltbelastung jedoch deutlich vermindert werden. Überlegungen und Empfehlungen: Im OK eine Person für Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit einsetzen. Abfall: Verhindern > vermindern > recyceln. Geschirr: Mehrweg > Pfand > Recycling. Verkehr: Bestehende Infrastrukturen und öffentlichen Verkehr nutzen. Treibhausgase: Verhindern > vermindern > kompensieren. Lebensmittel: Regionale und saisonale Produkte sowie Produkte aus fairem Handel bevorzugen. Eingriffe in die Natur vermeiden. Für angemessene Beschallung sorgen: So laut und so lange wie nötig, so leise und so kurz wie möglich. Sich aktiv für die Suchtprävention engagieren: Gegen Doping, Rauchen und übermässigen Alkoholkonsum. Mit den Tools für Veranstalter gibt Swiss Olympic konkrete und leicht umsetzbare Tipps zur Organisation einer ethischen, umweltverträglichen und nachhaltigen Sportveranstaltung und bietet praxisorientierte Informationen, Dienstleistungen, Produkte, Kontaktadressen, Literatur und Studien zu diesen Themen an. Ethik-Charta ecosport.ch EVENTprofil Zentrale Empfehlungen Coolandclean Swiss Olympic Volunteers Checkliste Ethik/Umwelt/Nachhaltigkeit Nachhaltige Entwicklung/Ethik > Schnelltest Korruption Projektcontrolling Die Entwicklung der Arbeiten in den Organisationsbereichen und an den Querschnittthemen muss während der Planungsphase ständig überwacht und gesteuert werden. Diese Tätigkeiten werden unter dem Begriff Projektcontrolling zusammengefasst und gehören zu den Kernaufgaben der Veranstaltungsleitung. Wenn Soll-Ist-Vergleiche von Zielen, Produktentwicklung, Ressourcen (insbesondere Finanzen) und Terminen periodisch und gewissenhaft durchgeführt werden, ist Projektcontrolling ein "Frühwarnsystem", mit dem Fehlentwicklungen frühzeitig festgestellt und korrigiert werden können. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Projektcontrolling) © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 8 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Risikomanagement Jede Sportveranstaltung birgt Risiken. Je nach Sportart, Veranstaltungsort, Jahreszeit und äusseren Einflüssen können unvorhergesehene Ereignisse den Ablauf der Veranstaltung negativ beeinflussen oder sogar zu deren Abbruch führen. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Risikomanagement). Die Sicherheit der Teilnehmenden, des Personals, der Gäste, Zuschauer/innen und weiterer Beteiligter hat höchste Priorität. Umsichtige Veranstalter haben bereits im Veranstaltungskonzept (Organisationsphase 2) eine Chancen-Risiko-Analyse durchgeführt. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungskonzept Checkliste Gliederung). In der Organisationsphase 3 muss die Risikobeurteilung durch die Veranstaltungsleitung und die Organisationsbereichsleitenden vertieft werden. Durch präventive Massnahmen, zum Beispiel Streckensicherung, Brandschutz oder Bewachung von Einrichtungen, können Risiken minimiert werden. Notfall- und Krisenszenarien geben Orientierung für das zweckmässige Verhalten bei Unfällen und unvorhergesehenen Ereignissen. Die Kommunikation in Krisensituationen ( Führungsprozesse Führungsgrundlagen Vereinsvorstand Checkliste Krisenmanagement) muss vorgängig ebenso geregelt werden wie Versicherungsfragen im Rahmen des Privatrechts. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Finanzplanung) Mit dem Risikomanagement eng verbunden ist die Veranstaltungssicherheit. Dazu gehören unter anderem frühzeitige Kontakte mit Organisationen und Institutionen, die in diesem Bereich tätig sind und über grosse Erfahrung verfügen: Polizei, Feuerwehr, Spital-, Arzt-, Sanitäts- und Rettungsdienste, je nach Veranstaltung auch Sicherheits- und SecurityUnternehmungen. Je nach Art, Grösse und vor allem auch der Exposition eines Events durch Wind- und Wettereinflüsse ist dringend empfohlen, im unmittelbaren Vorfeld und während der Veranstaltung einen professionellen, unabhängigen Meteorologen vor Ort zu haben, der die Veranstaltungsleitung bei Entscheiden (z.B. Evakuierung von Anlagen, Programm/Streckenänderungen, Unterbruch oder Abbruch der Veranstaltung) kompetent und zeitnah berät. Für die Analyse von Sicherheitsfragen und die Anordnung von Massnahmen sind in erster Linie die Veranstaltungsleitung und die Organisationsbereichsleitenden verantwortlich. Je nach Sportart und Grösse der Veranstaltung empfiehlt sich bereits bei mittelgrossen, sicher aber bei grossen und Mega-Veranstaltungen die Schaffung eines eigenen Organisationsbereichs für Sicherheit und dessen Besetzung durch eine ausgewiesene Fachperson. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Organisationsbereiche Checkliste Sicherheit) Meilenstein 3 MS Definitiver Entscheid über die Durchführung der Veranstaltung: "Point of no return" Der Meilenstein 3 markiert den "Point of no return". Jetzt entscheidet die Trägerschaft bzw. der Auftraggeber definitiv über die Durchführung der Sportveranstaltung. Die Entscheidungsgrundlagen liefert die Veranstaltungsleitung in Form der Veranstaltungsplanung und des Veranstaltungsbudgets. Vor diesem Meilenstein dürfen keine Ausgaben getätigt werden, die nicht durch eine Vorfinanzierung gesichert sind. Die Mittelbeschaffung durch Eigen- und Fremdfinanzierung muss bis zu diesem Punkt sichergestellt bzw. durch Defizitdeckungsgarantien abgesichert © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 9 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 sein. Der Termin für den "Point of no return" wird von der Trägerschaft bzw. vom Auftraggeber gemeinsam mit der Veranstaltungsleitung festgelegt. Dabei gilt der Grundsatz: "So früh wie nötig, so spät als möglich". Vorgehen: Entscheidungsgrundlagen (Veranstaltungskonzept, Veranstaltungsbudget) durch Veranstaltungsleitung/OK bereitstellen Entscheid durch Trägerschaft bzw. Auftraggeber Termin = frühzeitig fixierter Zeitpunkt Meilenstein 4 MS Überprüfung aller Querschnittthemen und Organisationsbereiche: "Produkt" abgenommen Beim Meilenstein 4 gibt die Veranstaltungsleitung der Trägerschaft bzw. dem Auftraggeber umfassenden Einblick in die definitiven Konzepte und Planungen der Querschnittthemen und Organisationsbereiche. Diese werden unter folgenden Aspekten überprüft: Vollständigkeit Funktionsfähigkeit Verantwortlichkeiten Schnittstellen Finanzen Termine Aufgrund der Überprüfungen werden, wo nötig, Aufträge für Nachbearbeitungen bzw. Ergänzungen erteilt und vom OK ausgeführt. Anschliessend gilt das "Produkt Sportveranstaltung" als abgenommen. 4. Organisationsphase 4:«Veranstaltungs-Durchführung» Einführung In der Organisationsphase 4 wird die Sportveranstaltung eingeführt und durchgeführt. Die Sportveranstaltung findet statt! Die Veranstaltungsleitung und die Leitenden der Organisationsbereiche fragen sich, ob alles wie geplant ablaufen wird. Wohl kaum! Ein Event birgt viele Unbekannte: Sportler/innen, Funktionär/innen, Helfende und Zuschauer/innen, Wetter und unvorhergesehene Ereignisse oder eine Strompanne lassen sich nicht programmieren. Eine gute Vorbereitung stärkt jedoch das Vertrauen, dass in entscheidenden Momenten situativ richtig reagiert und, wenn nötig, zielorientiert improvisiert werden kann. Die Veranstaltungsdurchführung gliedert sich in drei Abschnitte: 1. Einführung, 2. Durchführung und 3. Einleitung der Nachbearbeitung. Einführung der Sportveranstaltung Je nach Art, Grösse und Dauer der Veranstaltung beginnt die Einführung einige Monate, Wochen oder Tage vor dem eigentlichen "Startschuss". Bei Gross- und MegaVeranstaltungen wird sie allenfalls bereits ein bis zwei Jahre vorher eingeleitet, zum Beispiel mit der Durchführung von Testwettkämpfen. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 10 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Im Rahmen der Einführung werden die Infrastrukturen aufgebaut bzw. übernommen, werden Wettkampfstrecken ausgeschildert, Sponsorenauftritte platziert, Umweltmassnahmen realisiert, wird die Eventtechnik installiert und getestet, die Verpflegung für Athleten und Besucher bereitgestellt, das Personal geschult und vieles mehr. Die Veranstaltungsleitung koordiniert diese Arbeiten und ist bei der Einführung der Sportveranstaltung aktiv präsent. Durchführung der Sportveranstaltung Sobald die Sportveranstaltung läuft, entwickelt sie ihre eigene Dynamik. Diese muss von den Verantwortlichen beobachtet werden. Fehlentwicklungen müssen durch Steuerungsmassnahmen korrigiert werden. Dabei gilt es, einige Regeln zu beachten: Die Veranstaltungsleitung behält jederzeit den Gesamtüberblick über die Veranstaltung. Die Bereichsleitenden verfolgen die Entwicklung im eigenen Organisationsbereich aufmerksam und vorausblickend. Wenn nötig, ordnen sie Steuerungsmassnahmen an. Die Bereichsleitenden kommunizieren ihre Entscheidungen zeitgerecht an die Veranstaltungsleitung und die betroffenen Helfenden sowie, situativ, an Athlet/innen, Sicherheitsorgane, Medien, Zuschauer/innen u.a. Feststellungen über besondere Vorkommnisse in anderen Organisationsbereichen werden den zuständigen Bereichsleitenden umgehend mitgeteilt. Die Veranstaltungsleitung, die Leiter/innen der Organisationsbereiche und weitere wichtige Verantwortliche sind während der gesamten Veranstaltung permanent erreichbar. Verhalten bei unvorhergesehenen Ereignissen Unvorhergesehene Ereignisse, zum Beispiel Unfälle von Teilnehmenden oder Zuschauer/innen, Unwetter, Streckensperrungen oder der Ausfall von technischen Systemen können den Ablauf einer Sportveranstaltung empfindlich stören oder gar zu ihrem Unterbruch oder Abbruch führen. Bei der Veranstaltungsplanung (Organisationsphase 3) haben sich die Veranstaltungsleitung und die Mitglieder des OK im Rahmen des Risikomanagements mit solchen Situationen auseinandergesetzt und entsprechende Präventionsmassnahmen und Handlungsszenarien vorbereitet. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungsplanung Checkliste Risikomanagement) Schwerwiegende Ereignisse, zum Beispiel ein schwerer Unfall, erfordern ein gutes Krisenmanagement und eine koordinierte Kommunikation. Entsprechende Prozesse und Abläufe müssen im Rahmen der Veranstaltungsplanung erarbeitet werden und allen Verantwortlichen bekannt sein. Weil die Veranstaltungsleitung durch vielfältige Aufgaben permanent beansprucht ist, lohnt sich allenfalls der Einsatz einer Person, die bei unvorhergesehenen Ereignissen im Auftrag der Veranstaltungsleitung als "Krisenmanager/in" zum Einsatz kommt. Nach schwerwiegenden Ereignissen werden die Handlungen und Entscheide der Verantwortlichen durch Behörden, Medien und Öffentlichkeit kritisch hinterfragt. In solchen Situationen muss die Veranstaltungsleitung mit einer aktiven, transparenten und schnellen Information agieren. Bereits in der Planungsphase muss festgelegt werden, wer seitens des Veranstalters gegenüber Behörden und Medien kommuniziert. In der Regel ist dies die Veranstaltungsleitung, allenfalls gemeinsam mit einem Vertreter / einer Vertreterin der Trägerschaft bzw. des Auftraggebers. Er bzw. sie werden dabei von dem/der Medienverantwortlichen unterstützt. Für die Krisenkommunikation gelten folgende Grundregeln: Aktiv informieren; nicht warten, bis Anfragen von aussen kommen. Stufenweise weiter informieren; nächste Informationstermine vorankündigen. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 11 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Offen, glaubwürdig und wahrheitsgetreu informieren; korrekte Daten und Fakten liefern. In verständlichen Worten kommunizieren. Keine voreiligen Schuldzuweisungen machen. Auch gegen innen zeitgerecht und transparent informieren (interne Kommunikation). ( Führungsprozesse Führungsgrundlagen Vereinsvorstand Checkliste Krisenmanagement) Einleitung der Nachbearbeitung Dokumentation Noch während die Veranstaltung läuft, müssen die Verantwortlichen bereits die Auswertung im Auge behalten. Wer kritische Ereignisse, problematische Situationen, suboptimal funktionierende Einrichtungen und Abläufe beobachtet, sollte dies unmittelbar dokumentieren. Ein Notizblock, ein Diktiergerät, eine Digitalkamera oder das Handyvideo sind dabei nützlich. Aber auch positive Beobachtungen sollen festgehalten werden. Alle Aufzeichnungen leisten im Rahmen der Veranstaltungsauswertung gute Dienste und liefern Grundlagen für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. "Sofortkommunikation" nach innen und aussen Sportveranstalter müssen die Tools von Internet und Mobiltelefonie nach Abschluss des Events nutzen. Die "Sofortkommunikation" muss wenige Stunden nach der Veranstaltung bei ihren Zielgruppen ankommen. Beispiele: Die Medien werden unmittelbar nach Veranstaltungsende mit einem Medienbulletin, mit Resultaten und Bildern beliefert. Die eigene Website ist mit ersten Informationen, Zahlen, Fakten und Bildern aufdatiert. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen wird bereits das Datum des nächsten Events kommuniziert. Helfer/innenorganisationen und "Einzelhelfende" erhalten ein SMS mit einem Dankeschön für ihren Einsatz. Ist eine Staff-Party geplant, so wird das Datum vorangezeigt. Vertreter/innen der Behörden, Sponsoren und weitere Partner freuen sich am Morgen nach dem Event über ein E-Mail mit dem Dankeschön des Veranstalters. Bei so viel Elektronik darf aber der persönliche Kontakt nicht vernachlässigt werden. Begegnungen mit Helfenden, Vertreter/innen von Behörden, Sponsoren und Partnerorganisationen während und nach der Veranstaltung können für ein spontanes Dankeschön genutzt werden. Meilenstein 5 MS Offizieller Abschluss der Sportveranstaltung; Beginn der Nachbearbeitung Der Meilenstein 5 steht für den Abschluss der Sportveranstaltung - zumindest für die Teilnehmenden, Zuschauer/innen und Medien. Für das OK und viele Helfende sowie für Mitarbeitende von Partnerunternehmungen beginnt jetzt der aufwändige Abbau von temporär errichteten Infrastrukturen, die Reinigung und Rückgabe von Hallen, Anlagen, Büroräumlichkeiten und Material, das Einsammeln der Streckensignalisation, die Information der Medien, die Aktualisierung der Website und anderes mehr. Diese Arbeiten gehen © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 12 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 fliessend über in die Nachbearbeitung der Veranstaltung im Rahmen der Organisationsphase 5. © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 13 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 5. Organisationsphase 5: «Veranstaltungs-Nachbearbeitung» Einführung In der Organisationsphase 5 wird die Sportveranstaltung ausgewertet und dokumentiert. Im Hinblick auf Folgeveranstaltungen werden Konzepte und Prozesse optimiert. Das "Projekt Sportveranstaltung" wird formell abgeschlossen. Die Veranstaltungsnachbearbeitung ist ebenso wichtig wie die vorangehenden vier Organisationsphasen. Die Veranstaltungsleitung sorgt dafür, dass dabei ebenso sorgfältig gearbeitet wird wie in den vorangegangenen Organisationsphasen. Zur Veranstaltungsnachbearbeitung gehören folgende Elemente: Dank Auswertung Dokumentation Abschluss Dank Jede Sportveranstaltung basiert auf einem Netzwerk von öffentlich-rechtlichen Institutionen, wirtschaftlichen und gewerblichen Unternehmungen, Verbänden und Vereinen, Dienstleistungsorganisationen und Einzelpersonen. Sie erteilen Bewilligungen, kreieren visuelle Konzepte und Kommunikationsauftritte, erbringen Dienstleistungen, stellen finanzielle, materielle und personelle Ressourcen bereit, stehen an der Veranstaltung als Helfer/innen, Samariter/innen, Speaker/innen, Zeitnehmer/innen oder Medienbeauftragte im Einsatz. Jeder Veranstalter profitiert vom Engagement dieser Partner. Dafür soll nach der Veranstaltung Danke gesagt werden. Ein "massgeschneiderter" Brief eignet sich dafür am besten. Er ist persönlicher als ein E-Mail oder ein anonymer Serienbrief. Die Dankbriefe müssen bis spätestens 10 Tage nach der Veranstaltung bei den Empfänger/innen eintreffen. Mögliche Inhalte Rückblick auf die Veranstaltung Ein, zwei herausragende Ereignisse erwähnen und/oder kurze Aussagen ("Testimonials") von Athlet/innen, VIP's oder Sponsoringpartnern einfügen. Hervorheben, warum das Engagement, die spezielle Dienstleistung des Briefempfängers bzw. der Briefempfängerin für die Veranstaltung wichtig war - und dafür danken. Bei wiederkehrenden Veranstaltungen Ausblick auf den nächsten Event (Datum, Ort, Projekte, z.B. neues Wettkampfangebot, Jubiläumsprogramm); den Wunsch äussern, dass dabei wieder auf die Unterstützung des betreffenden Partners gezählt werden darf. Doppelunterschrift durch die Veranstaltungsleitung und den/die Leiter/in des zuständigen Organisationsbereichs. Allenfalls einen interessanten Medienbeitrag, das offizielle Medienbulletin oder eine Foto beilegen oder einen Link einfügen. Vorgehen © Die Veranstaltungsleitung verfasst den Basis-Brieftext. Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 14 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 Alle Bereichsleitenden und weitere Verantwortliche liefern dem Sekretariat unmittelbar nach der Veranstaltung die Adressen und Stichworte zum Engagement/zur Dienstleistung des Briefempfängers bzw. der Briefempfängerin in ihrem Organisationsbereich. In der Geschäftsstelle werden der Basistext und der spezifische Text des Organisationsbereichs zusammengefügt. Anschliessend organisiert die Geschäftsstelle die Unterschriften und den Versand. Auswertung Die Auswertung soll schriftlich durchgeführt werden. Folgende Fragen stehen im Fokus: Wurden die Ziele des Veranstalters erreicht? Wurden die Erwartungen der Zielgruppen (Athlet/innen, Zuschauer/innen, Sponsoren, Medien u.a.) erfüllt? Stehen der Aufwand an Ressourcen und der Ertrag/das Ergebnis der Sportveranstaltung in einem angemessenen Verhältnis zueinander? Waren die eingesetzten Prozesse und Konzepte zweckmässig? Darüber hinaus können Veranstalter von mittleren, grossen und Mega-Sportveranstaltungen nach Bedarf weitere vertiefende und spezifische Fragen stellen. ( Kernprozesse Sportveranstaltung Veranstaltungnachbearbeitung Checkliste Auswertung) Voraussetzungen für eine gute Auswertung sind: Gut formulierte Ziele ( Kernprozesse Sportveranstaltung Organisationsphase 2 – Veranstaltungskonzept Checkliste Gliederung Veranstaltungskonzept). In der Organisationsphase 3 konkret gestellte methodische und inhaltliche Fragen zur Auswertung, ferner die Definition von Evaluationsmethoden und die Produktion von vorbereiteten Evaluationsinstrumenten. Athlet/innen, Personal, Sponsoren, Dienstleister und andere auffordern, Rückmeldungen über Beobachtungen und Erlebnisse vor, während und nach der Sportveranstaltung zu geben. In der Regel kann der Veranstalter die Auswertung selber vornehmen. Veranstalter von Gross- und Mega-Events können abklären, ob der Beizug externer Spezialisten, z.B. eines Marktforschungsinstituts, sinnvoll ist. ( Organisationsphase 3 – Veranstaltungsplanung – Externe Dienstleistungspartner, Agenturen) Verarbeitung Fehlende Fragebogen und ausstehende Rückmeldungen werden nachgefasst. Anschliessend werden alle Rückmeldungen nach Themen sortiert und übersichtlich dargestellt. An einer OK-Sitzung werden sie als Schwerpunktthema diskutiert und Prioritäten zugeordnet. Bei wiederkehrenden Sportveranstaltungen empfiehlt es sich, für jeden Organisationsbereich drei bis höchstens fünf Elemente zu bezeichnen, deren Qualität bei der nächsten Austragung verbessert werden soll ("Top 3"/"Top 5"). Dokumentation Mit der Dokumentation wird sichergestellt, dass zu jedem späteren Zeitpunkt nachvollzogen werden kann, wie das "Produkt Sportveranstaltung" entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, wie die Durchführung abgelaufen ist und welche Ergebnisse die Auswertung gebracht hat. Diese Informationen werden in der Veranstaltungsdokumentation zusammengefasst. Diese ist Ausgangspunkt und Planungsgrundlage für kommende Veranstaltungen. Bei © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 15 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 personellen Wechseln kann sie bei der Einführung neuer Organisationsbereichsleiter/innen gute Dienste leisten. Aber auch für die Akquisition neuer Sponsoren oder für die Klärung allfälliger Differenzen mit Partnern kann die Veranstaltungsdokumentation nützlich sein. Aus der Veranstaltungsdokumentation wird der Veranstaltungsbericht abgeleitet. Er gibt den Überblick über das gesamte Projektmanagement und über Zahlen und Fakten der Sportveranstaltung. Der Veranstaltungsbericht geht an die Trägerschaft bzw. an den Auftraggeber. Zusammen mit der Schlussrechnung bildet er die Grundlage für die DéchargeErteilung durch die strategische Führung. Abschluss Der formelle Abschluss der Sportveranstaltung ist keine "bürokratische Zusatzrunde", sondern ein unverzichtbarer Teil des gesamten Organisationsprozesses. Im Zentrum steht die Erteilung der Décharge an das Organisationskomitee. Décharge Wenn das OK im Auftrag eines Vereins als Trägerschaft gearbeitet hat, findet der Abschluss im Rahmen einer Vereinsversammlung statt. Dabei legt das OK den Veranstaltungsbericht und die Schlussrechnung vor. Wenn diese Unterlagen in Ordnung sind, kann die Vereinsversammlung dem OK Entlastung erteilen. Eine formelle Entlastung ist auch anzustreben, wenn das Organisationskomitee im Auftrag einer Unternehmung oder einer anderen Organisation gehandelt hat. "Kick-off" Bei wiederkehrenden Sportveranstaltungen kann die Abschlusssitzung mit dem "Kick-off" für die folgende Austragung verbunden werden. Damit schliesst sich der Kreis des 5-PhasenEventmanagements. ( Sportveranstaltung Einstieg 5-Phasen-Eventmanagement) Abschlussfeiern Ob die Sportveranstaltung einmalig war oder in einem zeitlichen Turnus wieder stattfindet: Nach der Schlusssitzung sollte die erfolgreiche Durchführung der Sportveranstaltung von Trägerschaft und OK gemeinsam gefeiert werden! Das schweisst das Team zusammen und motiviert für neue Einsätze. Die Veranstaltungsnachbearbeitung bietet noch weitere Gelegenheiten zum Feiern, zum Beispiel im Rahmen einer "Staff-Party" mit den freiwilligen Helfenden oder im Rahmen eines stimmigen Auswertungsmeetings mit den Sponsoren. Bei diesen Gelegenheiten kann den Helfenden und Partnern persönlich gesagt werden, wie wichtig ihre Beiträge für das Gelingen der Sportveranstaltung waren und wie dankbar die Veranstalter dafür sind. Meilenstein 6 MS Formeller Abschluss des "Projekts Sportveranstaltung" Der Meilenstein 6 steht am Schluss der Veranstaltungsnachbearbeitung und damit am Ende des gesamten "Projekts Sportveranstaltung". Die Sportveranstaltung gilt dann als abgeschlossen, wenn © Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 16 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015 © die Beiträge von Behörden, Verbänden und Vereinen, freiwilligen Helfenden und Partnern zum Gelingen der Veranstaltung verdankt wurden; eine fundierte Auswertung vorliegt, von der Massnahmen für die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung für Folgeveranstaltungen abgeleitet werden können; die Veranstaltung mit ihren Prozessen, Konzepten und Ergebnissen dokumentiert ist; die strategische Führung der operativen Führung (Veranstaltungsleitung, Organisationskomitee) auf Grund des Veranstaltungsberichts und der Schlussrechnung formell die Décharge erteilt hat. Siehe Nutzungsbedingungen Swiss Olympic - sportclic.ch Seite 17 von 17 Aktualisiert: 01.06.2015